| A.部落血缘色彩增多 | B.国家政权的强化 |

| C.财产地域观念淡化 | D.等级制度的瓦解 |

中国古代宋、明两朝若干历史事件对照简表

朝代 | 经济 | 政治 | 文化 |

宋 | 从越南引进“占城稻”; “田制不立”,土地买卖频繁; 坊市界限打破,出现纸币交子; 南宋经济重心南移完成; 管理海外贸易的市舶司广泛设立。 | 中央设三司使,地方设知州和通判; 州试、省试、殿试三级考试体系形成,实行“糊名法”; 出现谏院。 | 理学兴起; 词、曲、话本逐渐兴起,出现南戏; 苏黄米蔡四大家,主张“有意无法”; “三大发明”完成。 |

明 | 高产粮食作物玉米、番薯引入中国,棉花广泛种植; 白银逐渐成为主要的流通货币; 苏州的丝织业、佛山的冶铁业兴盛; 出现大规模雇佣劳动的手工工场; 明太祖禁止海外私人贸易。 | 明太祖废丞相,明成祖设内阁; 八股取士; 形成完备的科、道监察体系,出现厂卫制度。 | 心学成熟; 出现“异端”思想家李贽; 世情小说盛行; 出现总结性科技巨著《本草纲目》《农政全书》等; 西方传教士来华。 |

——据樊树志《国史概要》等整理

从表中提取相互关联的历史信息,概括由宋到明中国历史的发展变化趋势,并结合中国古代史的相关史实予以阐述。(要求:观点明确,史实相互关联,史论结合。)

| A.取代了传统史学研究方法 | B.保证了历史研究的客观性 |

| C.体现不同学科间融合趋势 | D.根源于新发现的“史料” |

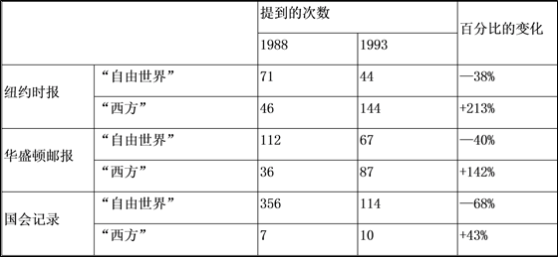

| A.美国社会与政府意识不同步 |

| B.经济全球化趋势逐渐加深 |

| C.互联网快速发展影响舆论 |

| D.世界政治局势发生重大变化 |

| A.民族融合趋势日益加强 | B.儒家逐渐放弃夷夏观念 |

| C.中原文化优于周边文化 | D.孟子背离孔子的民族观 |

| A.发达国家仍居世界经济主导地位 |

| B.世界经济力量对比发生显著变化 |

| C.世界经济的区域集团化趋势加强 |

| D.金砖国家成为多极化格局的一极 |

19—20世纪部分国际组织简表

| 19世纪的部分国际组织 | 20世纪的部分国际组织 |

| 官方的国际团体: 国际红十字协会国际电信联盟万国邮政联盟国际气象组织非官方的国际团体: 第一国际各国议会联盟国际工会联合会 | 国际联盟:主要机构有国联大会、行政院、秘书处,其他专门机构有国际常设法院、国际劳工组织、世界卫生组织、知识产权合作委员会、难民委员会等。 联合国:主要机构由联合国大会、安理会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院、秘书处,其他专门机构有联合国粮农组织、教科文组织、世界银行、国际货币基金组织、世界气象组织、国际民用航空组织、世界卫生组织、国际劳工组织、万国邮政联盟、世界知识产权组织、国际原子能组织、关税及贸易总协定(世界贸易组织)等18个。 |

上列简表反映近现代国际组织变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明其形成的历史原因。(要求:变化具体明确,说明史论结合,原因至少两个视角。)

材料一 农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若欲于器用服玩之物,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。且愚民见工匠之利,多于力田,必群趋而为工,则物之制造者必多,物多则售卖不易,必至壅滞(不流畅)而价贱。是逐末之人多,不但有害于农,而并有害于工也。小民舍轻利而逐重利,故逐末易而务本难。苟遽然绳之以法,必非其情之所愿,而势所难行。惟在平日留心劝导,使民知本业之为贵,崇尚朴实,不为华巧。如此日积月累,遂成风俗。虽不必使为工者尽归于农,然可免为农者相率而趋于工矣。

——摘自《清世宗实录》卷五七

材料二 农业调整法:国会的政策在于——

第6条(a)兹授权农业部长,如棉花生产者书面同意将其1933年的棉花产量至少较上年减产30%,而且不增加每一英亩的施肥费用时,农业部长均得与之订立特权买卖合同,商定售予该生产者以数量不超过其前一收获年度所减产量的棉花;(c)……此项减少棉花产量的协议应载有另一条款,即棉花生产者不得将生产棉花的土地用于生产全国出产的任何其他农产品,以供直接或间接出售

第8节为了实施所宣布的政策,农业部长有权——

(1)通过与生产者达成协议或其他自愿方式,规定任何基本农产品的种植面积和减少其供销的产量,或二者并减,并规定与此有关的地租和津贴报酬,按照农业部长认为公平合理的数额,从供此项报酬的款项中支付。

——摘自王春良编《世界现代史文献与要论选编1900—1988》

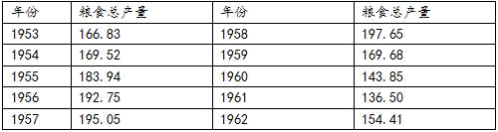

材料三 1953—1962年中国的粮食产量(单位:百万吨)

——摘编自《中华人民共和国经济年鉴》

(1)根据材料一,概括清世宗认为“本末”之争的焦点。他主张以什么方式解决“本末”矛盾。结合所学知识说明这种“本末”思想对中国社会的影响。

(2)根据材料二,分析《农业调整法》的直接目的并概括其内容。

(3)根据材料三,归纳1953年至1961年中国粮食产量的总体变化趋势。结合所学知识分析导致这种变化的政治因素,并说明1962年粮食产量比1961年增加的主要原因。

| A.从天下共主到中央集权 | B.民族认同感的增强 |

| C.各地区经济联系的加强 | D.中原文化已经统一 |

| A.皇权的不断强化 | B.监督制度日渐成熟 |

| C.监察权日益强化 | D.中枢构架不断变化 |