材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。中国缺少的东西固然很多,但主要少了两件东西∶独立和民主。却多了两件东西∶帝国主义和封建主义的压迫。因此,我们要破坏帝国主义和封建主义。由于强大的帝国主义及其反动同盟军,总是长期占据着中国的中心城市,中国革命主力军的农民的斗争是在共产党的领导下,这样中国革命有在农村首先胜利的可能。

——摘编自毛泽东《新民主主义的宪政》等

材料二 1953—1957年,在第一个五年计划基本建设投资中,工业是重点,占58.2%,这是中国历史上前所未有的壮举。这期间,苏联援建的156个大中型建设项目主要集中在东北地区。这些建设为后来的经济发展奠定了新的物质基础。

——摘编自郭笑文《中国社会主义经济建设》等

材料三 1992年的中共十四大指出,14年前(即1978年)我们开始了一场新的革命。当前的实质和目标,是要从根本上改变束缚我国生产力发展的计划经济体制,建立充满生机和活力的社会主义新经济体制,以实现中国的社会主义现代化。

——摘编自何沁《中华人民共和国史》

(1)根据材料一,分别指出近代中国民主革命的任务和中国共产党开创的革命道路。

(2)根据材料二,概括一五计划期间中国经济建设的特点及历史意义。

(3)材料三中的“新的革命”和“新经济体制”分别指什么?

材料一 中书省为天子的秘书官,司掌起草诏令敕书、批答臣下的奏章。这些诏书或的颁发或敕令的下行要取得门下省的同意,门下省有反驳的权利,若中书省起草的文稿有不当之处,门下省可以批驳,甚至将其封还……

材料二 群体的宰相,协同议事,分工合作,互相监督,提高了办事效率,在中国政治制度史上具有划时代的意义。

——《对唐朝前期三省六部制结构与特点的探讨》

材料三 这既有利于发挥臣下才智,又削弱了相权,加强了皇帝的权力。宰相办公的政事堂会议是协助皇帝统治全国的决策机关,一切军国大政都在这里商定,最后由皇帝裁决实行。

——《对唐朝前期三省六部制结构与特点的探讨》

(1)根据材料一和所学知识,三省六部制中“三省”具体指哪三个?分别负责什么?六部具体指什么?

(2)根据材料二和所学知识,三省六部制有何特点?

(3)综合三则材料和所学知识,归纳三省六部制的积极作用。

材料一 15—18 世纪,由于各种现实动机与航海技术的不断进步,亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动……欧洲人开辟了多条新的远洋航线。欧洲影响力的扩大有助于全球性的交通、通信和交流网络的建立……在错综复杂的贸易网络中诞生了一个世界性的经济体系。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,结合所学,指出在新航路开辟过程中,“欧洲探险者”及其开辟出的“交通和交流网络”的主要史实。

材料二 19 世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

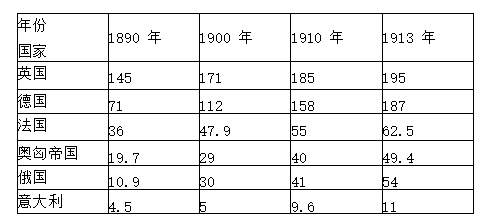

1890~1913 年欧洲各主要国家的能源消耗表 (相当于百万吨煤)

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(2)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。

材料三

(3)根据材料三并结合所学,分析第二次世界大战后经济全球化进程加快的原因。

材料一 汉文化圈主要包括日本、朝鲜、越南等东亚国家。儒家经济思想随着儒家思想在汉文化圈内的传播,深深地影响着这些国家的经济思想。在日本,646年的大化革新制定了班田收授法,受田的公民负担租庸调。……租庸调是唐朝前期的赋役制度,在实行均田制基础上,于624年颁布,……。均田制所体现出来的均田思想,从一定意义上说,正是儒家并田思想的真正实现。因为井田思想无非代表着一种平均分配土地的要求或愿望。日本的班田和新罗的丁田相当于中国的均田。15世纪的越南黎朝实行禄田制,即以禄田代替薪俸。……也正是北魏隋唐均田制的同生制度,叫职田制,它在中国沿用至明初。

——陈勇勤《中西方经济思想的比较与启示》

材料二 一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人使用权力一直到遇有界限的地方方才休止。因此,要防止滥用权力,就必须以权力约束权力。

——《论法的精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括儒家思想传播的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孟德斯鸠提出的这一著名学术思想的核心是什么?这一思想最早在哪个国家得到实践?这一思想的运用在一定程度上体现了什么精神?

材料一 二战后,美苏“冷战”很快爆发,随之欧洲成为“冷战”的中心区。美国从对苏遇制的全球战略出发,奉行大西洋联盟政策,试图联合西欧国家共同遏制苏联。二战严重削弱了西欧列强,使它们在战后沦落为二流或三流的国家,其生存受到苏联的“威胁”。……这样,西欧对美国的安全需求与美国联欧制苏的需要相结合,就使得共同反苏成为美欧利益的交汇点。美国凭借其实力地位充当联盟的盟主,而弱小的西欧国家则在联盟内扮演从属性的“小伙伴”角色。

——摘编自赵怀普《从“特殊关系”走向“正常关系”--战后美欧关系纵论》

材料二 20世纪60、70年代,西欧国家已无须美国提供经济援助,因而在政治问题的处理方面获得了更大的机动性。……与西欧和美国之间经济关系变化相似的是政治关系的相应变化。戴高乐提出“欧洲是欧洲人的欧洲”,并在各个领域里推行其独立自主的的政策。

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 冷战结束后,美欧矛盾上升。反恐战争发动以来,双方矛盾在广度和深度上又有新发展……美欧矛盾的发展有利于促进大国关系的积极互动和世界多极化进程,但也会引起欧洲内部分化,对欧盟一体化进程造成一定的负面影响。尽管美欧矛盾还将继续上升,但在相当长时期内,美欧联盟和双方以相互依存与合作为主的关系不会发生根本变化。

——摘编自沈世顺《美欧矛盾的新发展及其影响》

(1)据材料一结合所学知识,概括二战后美欧联合的原因,并指出美国“保护”西欧的具体表现。

(2)据材料一、二,指出20世纪六七十年代美国与西欧关系有何变化。并结合所学知识,指出这一时期西欧国家进一步走向联合的标志性事件。

(3)据材料三,指出冷战结束后美欧关系的特点及其影响。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至中国边境的帝国。……帝国建立后的经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。商业贸易频繁交往的同时,科学文化的交流也大大加强了。阿拉伯的统治者对异族文化的宽容态度促成了中世纪阿拉伯科学的进步。在地理上,阿拉伯联系了东方和西方;在文化上,阿拉伯在东西方之间承当了科学文化交流的桥梁——中国、印度的科学文化有很大一部分是通过阿拉伯传入欧洲的;在历史上,阿拉伯文化时欧洲科学的发展也起了承上启下的作用。……阿拉伯的文化是在同时吸收了古希腊和古东方文化的基础土产生的,阿拉伯科学形成的过程本身就是东西方文化的一次大融合。

——张帅《阿拉伯文明的起落》

材料二 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合,给欧洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。

——黄邦和《通向现代世界的500年:哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

材料三 公元1500年是人类历史上的一个重要转折点……在这以前,不存在任何冲突,因为根本就没有全球的联系……欧洲人在这一全球历史运动中处于领先地位,所以正是他们支配了这个刚刚连成一体的世界。1763年至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上具有突出地位。

一一斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(l)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯人在促进东西文化交流中作出的贡献。(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出欧洲人推动世界文化交流的特点,分析其积极影响。

(3)综合上述材料,指出文化交流的历史意义。

材料一 秦灭六国之后,分“天下以为三十六郡”,实现了“诸夏”的统一,又取闽越地,置闽中郡。秦始皇三十三年,略取岭南越地,置桂林、南海、象郡;西北斥逐匈奴,自榆中并河以东属之阴山以为44县,又渡河取高阙、阳山北假中(今黄河以北内蒙地区)。这样,秦始皇便在我国相当大的地区实现了政治统一。这一统一,包含了南方百越系统和苗瑶系统的民族、西方部分氐羌系统民族、北方部分阿尔泰系统的民族以及东北部分少数民族。因此秦的统一是我们这个多民族国家形成的重要标志。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料二 元朝对边疆的控制在以前朝代的基础上更为强化。漠北设宣慰司都元帅府,后升为岭北行省。这一地区没有州、县建置,实际基层行政单位仍然是蒙古社会中传统的千户、百户组织。元廷大批签发内地军民前往漠北屯田,并在一部分蒙古牧民当中传授耕作技术,使得漠北地区农业生产取得突出成就。……云南地区设置行省,多用土官任职,可世袭。第一任行省长官在云南“教民播种,为陂池以备水旱,创建孔子庙……由是文风稍兴”。吐蕃作为单独的大行政区,由中央宣政院直接统辖,元朝皇帝信奉吐蕃喇嘛教,尊喇嘛教萨斯迦派僧侣为帝师,吐蕃官员皆由宣政院或帝师荐举,皇帝予以任命。

——摘编自袁行霈《中华文明史》第三卷

材料三 抗日战争期间,民族危亡激发群众强烈的民族主义意识。中国共产党从中华民族的生死存亡的大局出发,超越意识形态、阶级立场与党派利益,推动国共合作,建立起以国共两党为主体,包括中国各民族、各民主党派、各爱国军队、各阶层爱国人士及海外华侨广泛参加的抗日民族统一战线。此外,中国共产党还进行了制度上的创新,如抗日民主政权的“三三制原则”,团结了各抗日阶级,又如1941年后在陕甘宁边区建立5个回民自治乡和1个蒙民自治区保障了“各族人民的联合团结,有利于集中中华各民族的力量对日作战”。

——摘编自朱金春《抗战历史遗产与统一多民族国家的建构》

(1)依据材料一,概括秦朝加强统一多民族国家的具体措施。

(2)依据材料二概括元代边疆治理的特点,分析元代边疆治理措施的积极影响。

(3)抗日战争是中华民族复兴的重要转折点,依据材料三概括抗战期间中国共产党为民族复兴所做出的贡献。

材料一 “生态缓解”这一概念,在波梅兰茨的用法中,指的是英国从新大陆获得大量“土地密集”的产品(如糖和棉花),从而缓解了英国自身的人口对土地的压力。……因为食品、燃料、纤维和建筑材料这四项必需品均要占用土地来生产,当纺织机械的革命新增加了对于棉花纤维的需求后,必然相应减少了食品、燃料和建筑材料所能占用的土地(假定棉花由英国本土生产),从而提高了食品和燃料的价格。当食品和燃料的价格高于工资后,纺织业的技术革新也无法使工业革命持续下去,因为此时更多的土地和人力必须投入到四项必需品的生产中去,可见,孤立的技术革新无法形成持续的工业革命。美洲新大陆提供的“生态缓解”是英国工业革命的关键因素。

——改编自崔之元《生态缓解,奴隶制与英国工业革命》

材料二 持续的工业进步背后是欧洲特有的文化条件的结果。……工业革命从根本上说主要是一种社会文化现象,而不是纯粹的技术现象。这已经变得一目了然了。人们注意到,最先工业化的国家是那些与英国的文化和社会最相似的国家。

——改编自奇波拉《工业革命前的欧洲社会和经济,1000—1700》

(1)概括材料一“生态缓解”中美洲大陆为英国工业革命提供的有利条件。

(2)材料一主要体现了哪种史观? 这种史观在认识工业革命的起因上有何特点?

(3)根据材料二并结合所学知识,指出促使英国工业革命发生的社会现象。

材料一 从1500至1763年的近代初期,是前几个时代中的地区孤立主义与19世纪的欧洲世界霸权之间的一个中间阶段。在经济上,这一时期中,欧洲人将他们的贸易活动实际上扩展到世界各地,不过,他们还不能开发那些巨大的本陆块的内地。虽然洲际贸易达到了前所未有的规模,但贸易量仍远远低于以后世纪中所达到的数量。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 19世纪自由主义的经济理论是古典政治经济学。被誉为“经济学之父”的亚当·斯密认为,所有的人都为追求本身利益而生产商品。由于一只“看不见的手”的作用,使所生产的商品满足了人们彼此的需求。他认为,这种自然秩序比人为秩序优越得多。

——刘宗绪《世界近代史》

材料三 罗斯福一上任便雷厉风行地实施新政。首先是解决银行危机,此举速战速决,极大地恢复了人民对政府的信任。此后的百日内,罗斯福接连出台了15个重要法案,国会积极支持。其中包括紧急银行法、联邦紧急救济法、农业调整法、工业复兴法等等。

——钱满素《美国文明》

材料四 大胆地试,大胆地闯。深圳重要经验就是敢闯,没有一点闯的精神,没有一点“冒”的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。每年领导层都要总结经验,对的就坚持,不对的赶快改,新问题出来抓紧解决。

(1)根据材料一指出所述“近代初期”起止的标志性事件。

(2)据材料二、材料三指出,从19世纪到20世纪上半期,资本主义国家的经济运行机制作出了怎样的调整?并结合所学知识分析罗斯福新政在调整中做出的历史贡献。

(3)材料四指出,邓小平领导的改革有什么特点?结合所学知识分析,它与“罗斯福新政”在为“挽救”社会制度所做的努力方面有何相似之处?

材料一 唐长安城的面积达83.1平方千米,按中轴对称布局,由外郭城、宫城和皇城组成。城内街道纵横交错,划分出110座里坊。此外还有东市、西市等大型工商业区和芙蓉园等人工园林。城市总体规划整齐,布局严整,堪称中国古代都城的典范。

——摘自《国家地理》

材料二 “……高头街北去,从纱行至东华门街,晨晖门,宝篆宫,直到旧酸枣门,最是铺席要闹。……东去乃潘楼街市,街南曰‘鹰店’,只下贩鹰鹘客,余皆真珠布匹,香药铺席。南通一巷,谓之‘界身’,并是金丝银帛交易之所……街南桑家瓦子,近北则中瓦,次罢瓦。……内中瓦子莲花栅,牡丹栅……象棚最大,可容数千人。”

——摘自《东京梦华录》

材料三 苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

——摘自《手工业发展史》

(1)根据材料一指出唐长安城的布局特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料描写是中国古代哪个时期的哪座城市?与唐朝长安相比,该城市有何发展?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出材料中的现象属于何种生产关系,这种生产关系出现于何时?