| A.工业革命的影响 | B.英国政府的推动 |

| C.传统选官制度弊端 | D.中国科举制的影响 |

| 人物 | 看法 |

| 罗素 | “现在是女王任命大臣,大臣再任命他的下属,将来如果考试委员会代替女王,我们将坚决反对” |

| 阿伯斯诺特 | 对报告中关于原有的文官选任制度的批判是“有失公允的责难”,给“地位尊崇者的心灵带来了惨痛的危害” |

| A.承认文官制度重建的紧迫性 | B.强调文官改革将会破坏英国宪政基础 |

| C.否定文官制度改革的必要性 | D.认为文官改革政策加剧英国社会动荡 |

唐宋时期美术家地域分布表

| 朝代 | 中原 | 长江中下游 | 东南沿海 | 其他 |

| 唐朝 | 73% | 11% | 6% | 10% |

| 北宋 | 63% | 17% | 10% | 10% |

| 南宋 | 6% | 26% | 65% | 3% |

| A.严谨解读了材料的内容 | B.准确运用了唯物史观 |

| C.忽视了政治因素的影响 | D.所依据的史实不正确 |

年代 | 国际法内容 |

1648 | 《威斯特伐利亚和约》确认了各缔约国可以对违约国集 体制裁的国际法基本原则。 |

1919 | 《国际联盟盟约》规定参会主权国家形成决议时实行“全 体一致”通过原则。 |

1945 | 《联合国宪章》确定通过决议需要五个常任理事国一致 同意的“大国一致”原则。 |

| A.各国独立主权得到尊重 | B.集体安全机制不断完善 |

| C.国际法对维护世界和平的作用减弱 | D.霸权主义与强权政治得到有效遏制 |

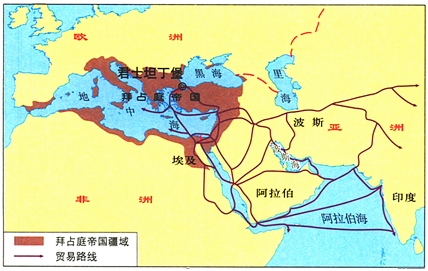

| A.阿拉伯帝国推动了海上贸易繁盛 | B.拜占庭帝国促进了洲际贸易发展 |

| C.桑海帝国控制撒哈拉沙漠的商路 | D.奥斯曼帝国对过往商品征收重税 |

材料一1895年,严复发表《原强》一文,以达尔文、斯宾塞的学说阐述国家盛衰治乱之理。文中以“群”对应英语中的society,并首揭“群学”一语。此后,康有为、梁启超等人逐渐萌生“以群为体,以变为用”的维新思想,较为全面地阐述了群与学、群与强、群与治、群与变、群与会的关系,认为“合群”是传播新知、开启民智、实现自强的有效手段。作为联结同志,开通风气的一种有效方式,组织学会自然是“合群”的题中之意。 因此,学会便作为康、梁等人“合群立国”的主要举措之一,应运而生。

——摘编自方平《晚清上海的公共领域(1895—1911)》

材料二1900年以后,绅士在城里办商会、学校,建立各种组织,结社非常普遍,“社会”极为普遍地成为其总称。从 1902年起,报刊中“社会”的使用次数开始增加,逐渐取代更具有传统政治色彩的“群”。1903年,革命刊物《浙江潮》发表的《新社会之理论》一文,广泛使用近代意义的“社会”概念;革命党人陈天华在《苏报》上撰文,强调学生与“各级社会”不同,是“祖国存亡之关键”。 1904年后,“社会”一词高度普及。伴随“社会”一词的风行,时人开始思考如何进行政治变革和社会改造。部分革命党员意识到自己是“中等社会”的代表,必须以“下等社会”为依托,为根据地,并自信有能力领导“下等社会”进行“有秩序之革命”。尽管“中等社会”并没有真正把“下等社会”发动起来,但他们领导的革命则是一个承先启后的历史环节。

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等整理

材料三“社会”一词的逐渐普及与社会主义的传播和革命思想的进入,在一定程度上呈现为同一历史过程。根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词总共才出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921—1922年间高达 685次。1919年,李大钊发表了《我的马克思主义观》一文,其中写道:“自马氏与昂格思合著《共产者宣言》……大家才知道社会主义的实现,离开人民本身,是万万作不到的,这是马克思主义一个绝大的功绩。”在时代潮流的激荡下,先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下,从这里看到了中华民族的新希望。

——据金冲及《二十世纪中国史纲》等整理

(1)根据材料一,写出康、梁等人“群学”思想的关键词。结合所学,概括维新派传播“群学”思想的根本目的。(2)根据材料二,概括 20世纪初“社会”一词逐渐取代“群”的原因。结合所学,列举1911年辛亥革命前革命党人领导“有秩序之革命”的重要举措。

(3)根据材料三,结合所学,概括 1919—1922年间《新青年》杂志中“社会主义”一词使用次数激增的国内动因。从社会主义理论的角度,简析“先进知识分子奔集到马克思主义旗帜下”的缘由。

材料一自魏晋有户调之制,北朝因之,及唐而有租庸调之名。租者田租,即今之田赋;庸者力役,若不役,出绢而当庸直;调则户税,各随乡土所出,岁输绢绫纯绵,其无蚕桑之处,则输布麻。惟田赋不计亩而计丁或户,则与均田制度相辅而行,盖必人皆授田,始可按丁征租也。 均田制度以户籍为本,籍既失实,欲不废而不能矣。逮唐之中叶,均田制度坏,租庸调亦不能复行,改为两税法矣。

——摘编自万国鼎《中国田制史》

材料二我国是世界蚕丝业的发源地,栽桑养蚕、缫丝织绸是我们先祖的伟大发明。丝绸作为我国传统的特色产品,早在张骞开拓“丝绸之路”之前,就已出口国外。 至明代,随着地理大发现和太平洋航路的开通,欧洲一些国家如西班牙、葡萄牙开始出现在东方,以中国丝绸为主要贸易品,贩运至第三国,从事赚取超额利润的大规模的“三角贸易”。

——摘编自顾国达《近代中国的生丝贸易与世界市场》

材料三“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)是中国与参与国分享其发展经验和资源,以实现经济现代化和改善人民生活的一个途径,中国的“一带一路”建设将为全部相关方带来共赢的结果。 因此,“一带一路”倡议是中国向世界提供的全球经济公共产品。……随着逆全球化之风席卷西方世界,“一带一路”建设凭其巨大的规模与资源,有潜力成为世界经济增长的新动力。

——引自[美]卡里·托克《“一带一路”为什么能成功》

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明唐代户籍制度、均田制、租庸调制三者之间的相互关系,简析租庸调制“不能复行,改为两税法”的原因。(2)根据材料二,结合所学,阐明欧洲国家在上述“三角贸易”中的经济获益。根据材料一二,概括丝绸在我国古代经济活动中扮演的角色。

(3)根据材料三,概括“一带一路”倡议在促进经济全球化方面的作用。根据材料二三,结合所学,揭示“丝绸之路” 蕴含的象征性意义。

| A.历史事实是科学的重构,是研究者对事实进行创造性的科学改造的结果 |

| B.历史不但是现在的往事,而且系当写史时认为对现在有重要关系的往事 |

| C.史学家务使自己的头脑有如一面明镜,清光如洗,才能如实反映出生活的现实 |

| D.历史是社会的变革,那些只记过去事实的记录,决不是整个全人类生活的历史 |

| A.世界文化的全球化是一种不可改变的发展趋势 |

| B.各民族和地区的文化应按照固有轨迹各自演进 |

| C.世界各民族需要积极吸纳其他民族的优秀文化 |

| D.尊重文化多样性是世界文化全球化的应有之意 |