材料 神话的内容一定程度上反映着当时自然与社会的真实状况,神话的传播反映了时人的精神愿望。对于缺乏文字的历史时期,今人通过考古实物和遗址的发现来推测远古人类的生活生产方式和习俗,而神话故事同样也可以在一定程度上反映先民的生活。在文字产生以后,通过前人对于神话传说的追记以及对同一神话故事不同版本内容演变的溯源,我们可以推知重大事件的概况、了解先民的思想情感和愿望。神话的类型大致可以分为洪水神话、创世神话、感生神话、帝王神话等。

洪水神话,以女娲补天为例,《论衡·谈天篇》中所载:“儒书言:共工与颛顼争天子,不胜,怒而触不周之山,使天柱折,地维绝。女娲销炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,天不足西北,故日月移焉;地不足东南,故百川注焉。”

符命神话,以《宋书·符瑞志》为例,符命神话或者表现为以帝王身体为载体的感生、相貌异象、异事等帝王神话,或者表现为以自然异象或谶言为载体的一般符命神话。《符瑞志》以刘歆的新五德终始说为理论依据,以神化历史时期重要文化、政治人物为手段,旨在论证“禅让” 是历史演进、王朝更替的合理选择,进而证明出生寒门却取代东晋的刘裕所建的皇朝具有历史合法性。

——摘编自吕晨晖《浅谈中国神话传说的史料价值》

(1)根据材料并结合所学知识,分别阐释文中两则神话传说的史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,分析神话传说产生与传播的原因。

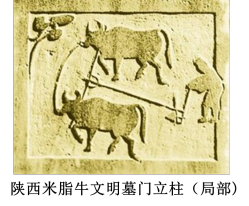

材料一 四像砖、画像石是贵族官僚营建墓室的装饰品,西汉中期到东汉晚期是画像砖的繁荣期。画像砖、画像石分布的地区很广。从现已发掘的情况看,以黄河下游为中心,北到北京,南到云南,东到山东,西到四川雅安。据不完全统计,全国出土汉画像砖、画像石有数万之巨。画像砖、画像石画面内容概括起来主要有:表现墓主身份和经历的车骑出行、属吏、谒见、幕府、尊贤敬老、讲学传经等;墓主庄园、手工作坊的劳动景况;墓主日常生活方面等;表现当时社会生活和民俗的场景,表现商业集市活动的情况。其它还有神话故事、历史故事、祥瑞事物等。

汉代广泛使用铁制工具.创造并推广了“耦犁”,使粮食亩产成倍增长。可是在史籍上关于“耦犁”的记载只有“二牛三人”四字。陕西米脂东汉画像石“牛耕图”中,再现了这种二牛抬杠式的耕作方法,使今人对“耦犁”一目了然。

——摘编自《论汉代画像砖(石)文献的史料价值》等

材料二 汉代农耕画像石的生产呈现出地域化的特点,每个地区的农耕图像又具有模式化的生产特点,这种模式化主要体现在画像石农耕题材“母本”的相同,农耕图所依附的建筑构件载体相同。相比于鲁、苏两地,陕北出土的汉画像农耕图模式化特征最为明显。……汉画像农耕图无意于展现汉代农耕、纺织技术,更谈不上传播汉代农耕、纺织等生产技术,而是画像石生产者(主要代替孝子)通过一系列象征性、符号化的农耕、纺织图像,来满足逝者在彼世的衣食需求,从而达到所谓的孝道,并祈求子孙后代能够绵延不绝、生生不息。

——摘编自解树明《汉代农耕画像石模式化生产与意义表达》

(2)根据材料一、二,指出汉代画像砖、画像石作为史料的价值。

长期以来,“主炮晾衣”说广为流传:1891年北洋舰队应邀访问日本期间,日本军官东乡平八郎窥见其主炮上晾晒着衣裤,由此得出了北洋舰队军纪迟废、不堪一击的结论。

材料一 东乡平八郎说:“‘平远’因为故障而入港修理,我在岸边看到一门炮上晒着衣物,很不整洁……”

——小笠原长生(作家),《圣将东乡平八郎全传》①,1939年

注①:最早记述“主炮晾衣”史事,此后版本演变皆源于此,所不同者:观察方式或称东乡微服视察,或称应约登舰参观;所观察舰艇或称“济远”舰,或称“定远”舰等。

材料二 1891年北洋舰队访日期间登舰目击者的相关记述

| 《时事新报》福泽谕吉 | 舰体巨大、机器完备、士兵熟练,值得一观之处颇多。 |

| 《每日新闻》(日本) | 舰长室、军官舱内装饰着各式各样的美术品,还有盆景、照片等。军医院里虽然有几名患者在就医,然而清洁异常。 |

| 日本法制局长宫尾崎三郎 | 巨炮4门,直径1尺,长25尺,当时我国所未有。舰内清洁,不亚于欧洲……竟已装备如此优势之舰队,定将雄飞东洋海面。 |

材料三 1891年北洋舰队访日前后中方当事人的相关电报和回忆录

| 李鸿章北洋大臣 | 日本屡请我兵船往巡修好,现派海军提督丁汝昌统“定远”“镇远”“致远”“靖远”“经远”“未远”铁、快船,于五月二十日开赴日本…… |

| 丁汝昌海军提督 | 明日带同定、镇、致、靖、经、来六船前往东洋一带操巡,所有留防之“平远”“济远”,当令先后乘间前去进坞。 |

| 陈兆锵定远舰军官 | 日本派亲王宴请我全军官佐。独步蟾(注:定远舰管带)辞。询其故,则谓:日人奸宄无信,胆敢妄为,深恐假藉宴会,乘我不备,攻袭我舰,我必留舰预防不测。 |

(2)依据材料并结合所学知识,分析“主炮晾衣”说广为流传的原因及其启示。

材料一

| 内容 | 出处 | |

| 史料一 | 丧乱以来,十有五年,后生者不见仁义礼让之风,吾甚伤之。其令郡国各修文学,县满五百户置校官,选其乡之俊,造而教学之,庶几先王之道不废,而有以益于天下 | 曹操《建学令》 |

| 史料二 | 太祖遣都护曹洪平下辩,使(辛)毗与曹休参之,令曰:“昔高祖贪财好色,而良、平匡其过失。今佐治(辛毗)、文烈(曹休)忧不轻矣” | 西晋陈寿 《三国志·辛毗传》 |

| 史料三 | 神仙之书,道家之言,乃言传说上为辰尾宿,岁星降下为东方朔……其为虚妄,甚矣哉!世有方士,吾王悉所招致……岂复欲观神仙于瀛洲,求安期于海岛,释金辂而履云舆,弃六骥而羡飞龙哉 | 曹植《辩道论》 |

材料二 唐太宗时,魏征在《理狱听谏疏》称:“臣闻尧有敢谏之鼓,舜有诽谤之木……上下无私,君臣合德者也。魏武帝云:‘有德之君,乐闻逆耳之言,犯颜之净(净)’”。唐太宗在《祭魏太祖文》中写道:“帝以雄武之姿,当艰难之运,栋梁之任,同乎曩时,匡正之功,异于往代”。初盛唐时期关于曹操的诗歌中,也多为文人对魏武帝的凭吊,如张说的“君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐”。自中唐起,许多作家开始将藩镇权贵比为曹操或用臣子与曹操对比,如:刘长卿“西征开幕府,早晚用陈琳”(《送崔载华、张起之闽中》),将闽中长官比附曹操,友人比附陈琳;元稹的“刘虞不敢作天子,曹瞒篡乱从此始”(《董逃行》),则将同属东汉末年的名臣刘虞与曹操做了对比。

——摘编自高子倩《中唐曹操形象新变研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述三则史料对研究曹操的价值。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中唐以来曹操形象的变化,并分析其原因。

材料:史料一

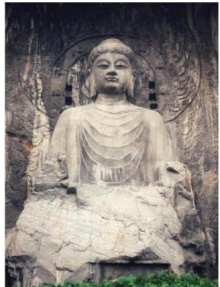

史料二 洛阳龙门石窟之卢舍那大佛(始建于唐高宗咸亨三年(672年)四月)史料二开皇元年,高祖普召天下,任听出家,仍令计口出钱,营造佛像。

——《隋志》

史料三 落日山水好,漾舟信归风。探奇不觉远,因以缘源穷。

——王维《蓝田山石门精舍》

(1)指出材料中的三则史料对研究魏晋隋唐时期佛教中国化的史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,分析隋唐时期佛教中国化的原因。

| A.该书是一手史料,史料价值高 | B.该书有艺术加工,史料价值低 |

| C.戊戌变法缺乏广泛的群众基础 | D.戊戌变法失败有其经济根源 |

材料一:宋墓壁画《夫妻对坐宴饮图》两例

材料二:

儒林华国古今同/吟咏挥毫醉醒中/多士作新知入彀/画图犹喜见文雄

——《题文会图》

注:“入载”典出唐太宗见进士进端门时,发出“天下英雄入吾叔中矣”的感慨。

材料三宋代是中国封建社会发展的最高阶段,其物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。

——摘编自邓广铭、漆侠《两宋政治经济问题》

(1)分别说明材料一、二对于研究宋代物质文明和精神文明的史料价值。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析材料三中的观点。

材料20世纪以来,西夏文献的出土发现可谓层出不穷。在众多富含研究价值的出土西夏文献中,有一类用西夏文翻译的汉文典籍,学界简称“夏译汉籍”。

汉文典籍与西夏译文对照表

| 汉文典籍的部分信息 | 西夏文献的译文 |

| 《孟子》卷四中的“今有受人之牛羊而为之牧之者”和卷六中的“汤使遗之牛羊” | 两处“牛羊”分别译作“ ”和“ ”和“ ” ” |

| 《孟子》卷六中的“稷”和“黍” | 对“稷”和“黍”的翻译均为“ ” ” |

| 《孟子》卷六中的“农夫岂为出疆舍其耒耜哉” | 此句译为:“ ”(农者疆出时农具弃能乎) ”(农者疆出时农具弃能乎) |

| 李筌注《孙子》第十三《用间》中的“不得耕作者七十万家” | 此句译为“ ”,即七十万人耕牧不利 ”,即七十万人耕牧不利 |

| 《孟子》卷四中的“古之君子,其过也,如日月之食” | 此句译为:“ (古世君子过者日月罗睺掩如)”【注:译文认为日食、月食与罗睺有关,“罗睺”乃梵文的音译】 (古世君子过者日月罗睺掩如)”【注:译文认为日食、月食与罗睺有关,“罗睺”乃梵文的音译】 |

| 《孟子》中“孔子”等诸子及学派 | 对“孔子”及其创立的学派“儒家”特用意译,把“孔子”称作“ (夫子)”,把“儒者”译作“ (夫子)”,把“儒者”译作“ (士人)”。对其他学派和诸子如墨家、墨子,则采用音译 (士人)”。对其他学派和诸子如墨家、墨子,则采用音译 |

——摘编自彭向前《试论“夏译汉籍”中的史料价值》

(1)根据材料,结合西夏译文与汉文的不同之处,说明其反映的西夏社会状况。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“夏译汉籍”的当代价值。

材料一 自公元前219年始,秦始皇数次东巡,“群臣诵功,请刻于石”,遂在泰山等地刻石勒铭。这些铭文叙述了秦始皇因六国“贪戾无厌,虐杀不已”,于是“禽灭六王”“平一宇内”,实行了“器械一量,同书文字”等政策;秦始皇“作制明法”“不懈于治”“专隆教诲”“忧恤黔首”,官员“各知所行,事无嫌疑”;“六合之内”出现了“黔首安宁”“不用兵革”“男女礼顺”“莫不受德”“承顺圣意”的景象。

——据《史记》等

材料二 公元14年罗马帝国首位皇帝奥古斯都去世,其生前自述被铭刻于陵墓入口处,主要内容为:奥古斯都“恢复了为派系势力主宰的共和国的自由”,平定高卢、西班牙等地战乱;多次为罗马平民发放金钱和粮食,“举办角斗表演”;复兴罗马传统,“修复了八十二座诸神之庙宇”;“解除了海上的海盗威胁”,“将罗马人民的所有行省”的边界扩大了。铭文强调奥古斯都的最高权力源于元老院和罗马公民的授予。该铭文后被诸行省传抄。

——摘编自张楠、张强《<奥古斯都功德碑>译注》

(1)根据材料,分别概括秦始皇刻石与奥古斯都功德碑呈现的帝王形象。(2)根据材料并结合所学知识,分析秦始皇刻石与奥古斯都功德碑出现的共性原因并说明两者共同的史料价值。

| A.史料多元性有助于史学研究的发展 |

| B.历史价值观深刻影响对文献史料的理解 |

| C.文献史料的史料价值高低难以判定 |

| D.历史研究需实物史料佐证才具有科学性 |