材料一 朕钦奉隆裕皇太后懿旨:前国民军起事,各省响应……今全国人民心理,多倾向共和,南中各省既倡议于前,北方诸将亦主张于后,人心所向,天命可知,予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶?是用外观大势,内审舆情,特率皇帝,将统治权公诸全国,定为共和立宪国体

——《清帝退位诏书》

材料二 辛亥革命看起来并不像我们认为革命应该是的样子。真正的原因在于,从许多方面来说,它都未带来一个与过去截然不同的未来。新生的“中华民国”并不是共和主义的,尽管帝制政治架构崩溃了,但许多前清官僚仍稳居原位,文化、社会与经济也貌似毫无改变。当然,它们在发生变化,但却不是作为辛亥革命的直接结果。

——【美】沙培德《战争与革命交织的近代中国》

材料三 中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。……而辛亥革命,则是比较更完全意义上开始了这个革命。

——毛泽东《新民主主义论》

(1)比较三组史料,分别说明其各自的史料价值。

(2)根据以上史料并结合所学知识,探究辛亥革命的历史地位。

材料一 我们并无发动战争的企图,只有傻子才会认为我们想从古巴入侵美国。我们的目的正好相反∶我们想使美国人不入侵古巴,为此安装了针对他们的导弹,要他们三思而行。卡斯特罗下令开火,击落了一架美国U-2侦察机。起初我们担心肯尼迪总统会受不了这种耻辱,但还好,美国人除了在宣传中变得更加厚颜无耻外没有发生别的什么事情。他们撤出了部队和召回了空军。

——摘编自《赫鲁晓夫回忆录》

材料二 1992年,卡斯特罗在美、俄和古巴学者参加讨论的导弹危机学术会议上回忆∶当初古巴接受苏联在古巴部署中程导弹的建议,不是为了保护古巴,而是为了加强社会主义阵营在国际力量对比中的地位。他现在相信,苏联的主要动机是为了改善自己当时在美国的战略核力量对比中所处的不利地位。他当时过于相信苏联的宣传,即苏联在导弹技术方面比美国强,否则他会谨慎从事。

——摘编自刘金质《冷战史》

结合以上两则材料,分析回忆录的史料价值。

材料一 “中国”一词最早出现于西周初年青铜器“何尊”。何尊有铭文122字,记述的是周成王继承周武王遗志,营建成周(今河南洛阳)之事。其中有“宅兹中国,自兹乂民”句,意思是“以此地(洛阳)作为天下的中心,统治民众”。

周成王时期的青铜器——“何尊”

大约成书于公元前5世纪的《尚书》在《梓材》篇中也记述了周成王继承周武王遗志,营建成周之事。文中有“皇天既付中国民越厥疆土于先王”句,意思是“上天既已把中国的臣民和疆土都付给先王”。这是“中国”一词最早出现在文献中。

材料二 就我所知,“中国人民”这一名称的提出,首先见于司马迁所写的《史记·货殖列传》。《史记》成书于公元前1世纪,就是说“中国人民”这一概念从提出到现在已有2000多年了。《货殖列传》所说的中国人民,实际上包含汉朝所设郡县内的各个民族。

——费孝通主编《中华民族多元一体格局》

(1)指出材料一所引两则史料的类型,并分析其价值。

(2)阅读材料一、材料二,分别指出“中国”与“中国人民”的含义。由此,你对中华民族的发展有何认识?

从国共内战全面爆发到1949年10月1日中华人民共和国成立,时隔仅有三年零三个月。这样的转变发生得如此之快,无论是共产党、国民党,还是国际社会都没有预料到。中国共产党为什么能够如此迅速地以弱胜强战胜国民党?各方都在寻找令人信服的答案。

材料一 抗战胜利初期,中国共产党努力创造的多党制民主蓝图,在内战的隆隆炮声中化为乌有。后来曾任美国驻华大使的司徒雷登反省说:“从国民党犯有过错而受到谴责来看,一党制应予摒弃”,“唯一的拯救办法是,更广泛的讲民主,给老百姓以做人的权利”。

材料二 1947年在晋冀鲁豫解放区华北大学任教的美国人韩丁,在观察了土改后的农村社会后说:“中国革命创造了一整套新的词汇,其中一个重要的词就是‘翻身’。……对于全国几亿无地和少地的农民来说,这意味着站起来,打碎地主的枷锁,获得土地、牲畜、农具和房屋,但它的意义远不止于此。他还意味着破除迷信,学习科学;意味着扫除文盲,读书识字,意味着不再把妇女视为男人的财产,而建立男女平等关系;意味着破除委派村吏,代之以选举产生的乡村政权机构。总之,它意味着进入一个新世界。”

材料三 美国学者易劳逸在分析了国共两党的农村政策后讲:“国民党在农村的失败——当局无能力保证农民的土地、安全和食物,极大地削弱了农民对政府的尊敬。这就意味着政府正失去合法性。沉重而频繁征收的苛捐杂税、腐败、绝大部分官员所显示出来的倾向地主阶级反对佃农的偏见,所有这些都削弱了政府的权威和主张合法行动的传统的社会价值。结果,农民们不是非难,就是躲避征税和征兵官员。”

材料四 解放战争期间流行于解放区的民谣:“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上。”抗战胜利以后流行于国统区的民谣:“盼中央,望中央,中央来了更遭殃;想老蒋,盼老蒋,老蒋来了米面涨。”

——材料一、二、三、四选自谢春涛《历史的轨迹——中国共产党为什么能》

材料五 “今天是中华民国诞生三十八年纪念日,又是元旦,我们住在首都南京,已临着兵火的边缘。……上年十一月末起,长春、沈阳相继沦陷,徐蚌会战失败,黄百韬蒋军……殉国,我军全部撤离徐州。十二月下旬,行政院长及各政务委员,又因币值改革失败而总辞,全国阢陧不安。共军除军事威胁外,更扩大其心战与传统之攻势。一般丧失斗志的将领及寡廉鲜耻的官僚政客,或准备逃亡避祸,或准备靠拢投降,或传播共党‘和谈’烟幕。”

——《蒋经国自述》

依据上述材料及所学知识,回答问题

(1)材料五中“首都南京”为什么会“已面着兵火的边缘”?

(2)以上材料的史料价值如何?

(3)谈谈你对“中国共产党为什么能建立新中国”的认识。

①钱穆在《国史新论》中写道:“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”

②学者对《新唐书》列传中1443名官员的来源的分析:

入仕途径 | 科举制入仕 | 胥吏出职等杂色入仕 | 开国功臣与降归入仕 | 门荫入仕 | 入仕途径不详 |

| 人数 | 540 | 344 | 162 | 92 | 306 |

| 比例 | 37% | 24% | 11% | 7% | 21% |

③唐朝孟郊《登科后》诗:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花。”(孟郊:家中清贫,曾两试进士不第,四十六岁时才中进士)

归纳三份资料能共同佐证的内容,并对其史料价值进行评估。

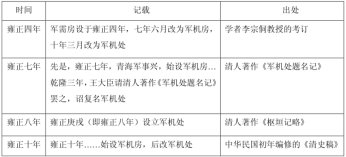

| A.上述史料均不是第一手史料,没有研究价值 |

| B.军需房、军机房均为军机处的早期名称,职能相同 |

| C.军机处的保密性很强,无法通过文献史料梳理考证其成立时间 |

| D.理顺军需房、军机房与军机处的关系,利于考订军机处成立时间 |

二战后,当被问及“希特勒做恶到如此程度,你们这一代人为什么就不抵抗呢?”时,当时的德国老兵回答:“为什么抵抗?因为失去自由?因为建立了集中营?还是因为政府和犹太人过不去?都不会的。你看,直至‘二战’,德国的传统里还没有出现过自由、民主和人权的价值观。老百姓判断政府优劣的标准是纯物质的,去追求法国式的自由精神?对不起,德国更相信强人。希特勒从上台到发动战争,一共准备了6年。在这段时间里,德国的经济大翻身,‘一战’失去的主权被一个一个地夺回来了……。何况德国历来就有爱打架的传统。”

——《德意志的另一行泪:“二战”德国老兵寻访录》

问题

(1)法国式的“自由精神”基本内容是什么?是怎样产生和扩展的?

(2)老兵从哪些角度分析了他们这一代人纵容“希特勒做恶”的?怎样看待其史料价值?

(3)导致“德国传统里还没有出现过自由、民主和人权的价值观”的主要原因有哪些?

(4)二战后,为消弭“德国爱打架的传统”国际社会采取了怎样措施?有何影响?

五代时期官修的《旧唐书尉迟敬德传》历来是研究玄武门之变的重要史料。其中记载:“太宗命(尉迟)敬德侍卫高祖(李渊)。敬德擐甲持矛,直至高祖所。高祖大惊,问日:‘今日作乱是谁?卿来此何也?’对日:‘秦王(李世民)以太子(兄李建成)齐王(弟李元吉)作乱,举兵诛之,恐陛下惊动,遣臣来宿卫。’高祖意乃安。”1908年发现的敦煌文书中,有一件武则天时期的俗讲话本《唐太宗入冥记》。其中描述了阎罗王手下判官崔子玉在冥间审问唐太宗的故事,“问大唐天子太宗皇帝……为甚【杀兄】弟于前殿,囚慈父于后宫?(太宗)闷闷不已,如杵中心……争答不得。”

(1)辨析上文所引史料,据此能够确认的玄武门之变的史实有哪些?

(2)指出上文所引两则文献史料的类型,并分析其价值。

| A.九一八事变是日本全面侵华开始的标志 |

| B.九一八事变爆发后,中国军民开始了全面的顽强抵抗 |

| C.1945年8月15日,日本正式签署投降书,抗日战争胜利结束 |

| D.中华民族团结一致是抗日战争取得胜利的根本原因 |

材料一 “除了保卫古巴,”赫鲁晓夫在主席团面前辩称,“我们的导弹还可以弥补西方人喜欢说的‘力量均势’,美国人用导弹基地把苏联包围起来,现在他们也将尝尝被敌人的导弹瞄准是个什么滋味”。

10月27日,苏联的地空导弹操作人员击落了一架在古巴上空的U-2飞机,飞行员丧生。(28日)民主德国向苏共主席团通报,肯尼迪将再次发表电视讲话。就在肯尼迪发表讲话前两小时,苏联电台向全世界宣布单方面从古巴撤出“苏联的所有进攻性武器”。

——摘编自(美)弗拉季斯拉夫·祖博克《失败的帝国》

注:2007年作者主要根据前苏联解密档案撰写此书。

材料二 我们并无发动战争的企图,古巴离我们有一万一千公里远。只有傻子才会认为我们想从古巴入侵美国。我们的目的正好相反:我们想使美国人不入侵古巴,为此(在古巴)安装了针对他们的导弹,要他们三思而行。

卡斯特罗(古巴领导人)下令开火,击落了一架美国U-2侦察机。这件事情引起一阵喧嚣。起初我们担心肯尼迪总统会受不了这种耻辱。但还好,美国人除了在宣传中变得更加厚颜无耻外没有发生别的什么事情。他们撤出了部队和召回了空军。

——摘编自《赫鲁晓夫回忆录》

注:该书是赫鲁晓夫1964年下台后所写,回顾了自己政治生涯并说明其立场和观点。

(1)阅读两则材料,概述二者对古巴导弹危机讲述的不同。

材料三 1992年,卡斯特罗在有美、俄和古巴学者参加讨论的导弹危机学术会议上回忆:当初古巴接受苏联在古巴部署中程导弹的建议,不是为了保护古巴,而是为了加强社会主义阵营在国际力量对比中的地位。他现在相信,苏联的主要动机是为了改善自己当时在同美国的战略核力量对比中所处的不利地位。他当时过于相信苏联的宣传,即苏联在导弹技术方面比美国强,否则他会谨慎从事。

——摘编自刘金质《冷战史》

(2)结合以上材料的具体内容,分析回忆录的史料价值。