材料一 汉武帝统治前期推行“有为而治”的指导思想,执行盐铁官营、均输平准的经济政策,对外穷兵黩武,导致统治后期民怨沸腾,被迫下轮台罪己诏。公元前87年,汉武帝病逝,命霍光、桑弘羊等人辅佐幼主昭帝。前81年,霍光召集全国各地选出的贤良文学人士进京商议罢黜盐、铁、酒等专营政策,盐铁会议召开。 在会议上,从民间来的贤良文学对盐铁官营等财政措施进行了全盘否定,并进而攻击汉武帝时期的内外政策;作为这些财政措施的经办人,桑弘羊坚决捍卫汉武帝的内外政策,就盐铁等政策的存废与贤良文学展开了激烈论辩。会议结束,朝廷仅罢去了郡国酒榷和关内铁官,其他各项政策仍维持不变,但经济上官营政策有了一定收缩,这场会议中的贤良文学人士普遍得到了重用。

——摘编自陈启喆《盐铁会议和西汉国家干预经济政策的演变》

材料二 明洪武元年(1368年),统治了97年的元王朝被推翻,但残余势力仍旧盘踞北方,朝廷屯重兵于九边重镇,每年需要军粮250万石,给国家造成了较大的财政压力。 洪武三年,朱元璋采山西行省官员建议,令商人于大同仓交米1石,或于太原仓交米1石3斗,发给淮盐1小引(200斤)。 商人纳毕,就可以拿着发给的盐引前往指定的盐场领

取食盐售卖,此即所谓“开中法”。 同时规定,商人贩卖食盐,必须持有盐引,盐与引离,或伪造盐引,即以贩私论处,罪至死。 自此,民间贩盐事业迅速发展,据《明史·食货志》记载,洪武时期,全国产盐最多的两淮、两浙两个盐区,每年办大盐引(400斤)为 572 400 余引,约占全国盐引数的一半。

——摘自朱宗宙《明清时期盐业政策的演变与扬州盐商的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉盐铁会议争论的实质及带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代开中法实施的背景及影响。

材料一

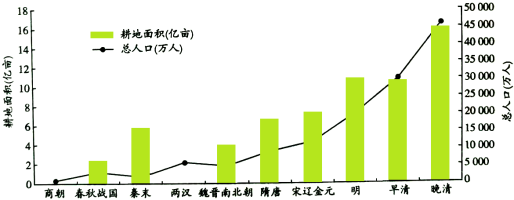

中国古代的最高人口及最大耕地面积

材料二 为满足新增人口对粮食的需求,清朝农业开发的范围和幅度大大超越以往任何朝代,山林湖泊悉数被垦辟为农地。多熟制也成为农业生产的首选,南方的双季稻及北方的两年三熟制逐渐成为常态,番薯和玉米等高产耐旱作物的引入也进一步提升了“地”的供应能力,晚清时期粮食总产量增加至3386亿斤。然而,人均粮食占有量却由明朝的1193斤/人下跌至晚清的737斤/人。

——以上材料均摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出商朝到晚清时期人口和耕地面积的演变趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝提升粮食产量的举措,并简析当时人均粮食占有量严重下降的原因。

材料一 天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,复弛商贾之律,然市井之子孙亦不得仕宦为吏。量吏禄,度官用,以赋于民。而山川园池市井租税之入,自天子以至于封君汤沐邑(汤沐邑:受封者收取赋税的私邑),皆各为私奉养焉,不领于天下之经费。至孝文时,令民纵得自铸钱,故吴、邓氏钱布天下,而铸钱之禁生焉。匈奴数侵盗北边,屯戍者多,边粟不足给食当食者,于是募民能输及转粟于边者拜爵。孝景时,上郡以西旱,亦复修卖爵令;及徒复作(复作:在官府服役的女犯人),得输粟县官以除罪。

——摘编自(西汉)司马迁《史记·平准书》

材料二 宋代建立了国家和商人共利分利的双赢机制,如马端临所说“古人之立法,恶商贾之趋末而欲抑之;后人之立法,妒商贾之获利而欲分之”。这个基本机制使得商品经济领域中的财富增长可以转化为国家财政。宋代被纳入专卖管理的商品种类更多,且在管理上逐步向间接专卖制度转变,确立了在这些大宗商品的专卖领域中官商的共利和分利机制。相对于直接专卖,这极大地推动了这些商品的生产和销售,实现了国家和商人利益的共赢。同时工商业成为为国生财的重要领域,工商课税逐步赶上并超过两税收入,而且工商业收入主要以现钱、轻资为主,政府掌握的专卖商品又是市场的大宗商品,因而工商业收入不仅在比重上成为财政收入的重要支柱,而且在财政调度上发挥着不可替代的作用,给宋代财政运行方式带来了巨大变化。

——摘编自黄纯艳《宋代财政史》

材料三 “厘金”和海关税收的扩大是适应经济形势的变化的,由此增多的税收收入对延长清政府统治的寿命起到了很大的作用。但是这种状态不属于中央政府对财政基础的再建,也不是财政基础确立的保证条件,具有土地税的附加税性质的各种课征的膨胀,实质上是增大了地方巡抚所掌握的财源。由于过去的法定诸税种的比重的降低,要实现中央政府财政政策意志的难度增大了。自从太平天国运动爆发后,外省的财政报告之类不再上报户部。因此,从1864年起,户部只能通过每年给各省的督抚及海关指派一定定额的京饷来维持中央政府的运转。另外,对于各省间的协饷,户部也以同样的方法来加以分配。但是,这种分配并不是按照实际的收支状况来进行的,因而地方上会寻找各种理由来敷衍上面下达的派款指令或减额上缴。

——摘编自【日】岩井茂树著;付勇译《中国近世财政史研究》

(1)根据材料一指出西汉前期的重要财经举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代“双赢机制”的建立途径,并简述其效果。

(3)根据材料三概括晚清财政状况的变化,并结合所学知识分析其原因。

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制创新》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家"。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,说明日本科技发展的影响。

材料一 最先推动地理大发现的西班牙、葡萄牙成为世界上最早的商业殖民帝国,但它们并没有真正长久地富裕下去。获得巨大财富的两国封建统治集团并没有将流入的金银投入工商业以扩大生产,而是用于维护其封建专制统治、海外争霸战争以及奢侈享受。国内外商人通过各种方法将尼德兰、英国、法国和德国的优质、廉价商品大量走私到西班牙、葡萄牙及其殖民地,这使得西、葡两国微弱的民族工业丧失国内外市场,进一步受到沉重打击。从殖民地流入西班牙、葡萄牙的黄金、白银最终又流入尼德兰、英国、法国和德国的手工工场主手中。结果,西班牙、葡萄牙的繁荣成为昙花一现。

材料二 18、19世纪之交,正当工业革命在英国如火如荼展开之时,欧洲大陆却经历着持续近25年的反法战争和拿破仑战争,这使得英国工业制成品在美洲殖民地市场和欧洲部分国家的市场上获得了实际的垄断地位。19世纪中期,英国的纺织业、煤炭业、冶金业以及机器制造业作为支柱产业,已在世界上占有绝对优势。英国在成为向世界各国提供工业品、先进技术与设备的“世界工厂”的同时,还作为世界上最大的殖民帝国,成为西班牙之后的又一个“日不落帝国”。19、20世纪之交,英国在世界经济中的地位已经悄然变化,开始走向相对衰微。

——材料一、二均摘编自余建华《世界市场和科技革命:经济腾飞的两个巨轮——世界经济强国盛衰的历史启迪》

(1)简析材料一中西、葡两国最早成为商业殖民帝国的原因,并指出与西、葡两国相比,英国经济崛起的独特之处。

(2)简述西班牙、葡萄牙和英国由繁荣到衰微的启示。

材料一 公元1000年以前,印度次大陆、秘鲁海岸和东非独立发展为棉花种植和纺织技术中心,史称“棉花部落”。棉花种植与加工以家庭为单位进行,并在区域范围内进行商贸流通。15世纪末新航线开辟以来,精美的印度棉布大规模地进入欧洲市场,并用以交换非洲劳动力以供应美洲种植园的需要。18世纪,英国逐渐成为世界棉花帝国的中心,技术革新使纺纱工厂的生产效率大增。为解决原棉的供应问题,在印度、非洲等传统供应地的基础上,西印度群岛和南美棉花种植出现爆炸式的增长,更多的非洲人被戴上镣铐、装进船舱,在逼迫下清理土地、播种和收获“白色黄金”。与此同时,在世界市场上,英国棉纺织品迅速取代印度棉纺织品,印度大量传统织工破产并被迫另谋生计。

材料二 从美国内战结束到20世纪中叶,第三个“棉花帝国”应运而生。在新一轮的“多元统合”中,棉花帝国将空间范围延伸到印度、埃及、巴西等全球南方的乡村地带,那里的乡村人口变成了种棉人口。新棉花帝国不再像工业资本主义时代那样只有一个中心,而是一个多国竞争的松散体系。殖民地棉花象征着强大的民族国家与强大的国家工业的共生。这一观念也为后“崛起”的国家所接受。俄国和日本在加入帝国主义的行列之后,也力图摆脱“对原材料的依赖”的困境。

——以上材料均摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“棉花部落”和18世纪“棉花帝国”的不同之处。

(2)根据材料二,概括第三个“棉花帝国”的特点,并结合所学知识分析产生这些特点的原因。

材料 1602年,荷兰共和国成立“东印度公司”,并授予该公司“特许状”:唯有它可以派遣船只前往东方、建立军事要塞、与亚洲香料产地的统治者签订贸易合同发展香料贸易。同年,荷兰船长海姆斯凯克率领一支船队前往东印度购买香料,途中打劫了葡萄牙船只“圣卡特里娜号”,将其装载的货物和俘虏全部运回荷兰拍卖,获利约350万荷兰盾,相当于公司总资本的3倍多。葡萄牙认为这是非法的海盗行为,要求荷兰及时归还“圣卡特里娜号”及其所有货物。为了平息风波,荷兰东印度公司请求法学博士格劳秀斯为此进行合法性辩护。格劳秀斯撰写了《论捕获法》提出以下观点证明海姆斯凯克的捕获商船行为是合法行为:

(1)葡萄牙对土著的干扰和威胁从物质上损害荷兰在亚洲的香料贸易前景。

(2)荷兰东印度公司在国际政治中拥有完全的自主权,当受到葡萄牙的损害和威胁时,它完全有权利武装自己以便捍卫它与亚洲各国的贸易。

(3)海姆斯凯克是代表拥有主权和独立的荷兰国家而行动,所以他攻击葡萄牙商船的行为是荷兰共和国反对西班牙和葡萄牙国王菲利普的公共战争的一部分,是“正义的”战争。

——摘编自施诚《香料贸易与现代国际法的起源》

(1)根据材料并结合所学知识,分析荷兰进行香料贸易的背景和影响。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析格劳秀斯的观点。

材料一 秦国占据渭水中下游地区,这里土质好,灌溉便利,商鞅主持变法,主张治国“能事本而禁末者,富”,秦统一前夕,秦相吕不韦主编的《吕氏春秋》说:“民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊。”齐国多濒海之盐碱地,于是“通商工之业,便鱼盐之利”。管仲改革期间,设工商之乡六,将士、农、工、商并列为国之四民。战国时期,齐国没有实行郡县制,地方行政偏向于分权,商业政策得以延续。

——摘编自周振鹤《假如齐国统一了中国》

材料二 元朝政府曾四次“禁商泛海”,但加起来不过十年时间,元朝大体奉行鼓励、支持海外贸易的方针。明朝建立后,朱元障“禁海外互市”,郑和下西洋停止后,朝贡贸易走向没落,私人海外走私贸易成为主要形式。1567年,明朝开放海禁,但对船只数目、贸易地点仍有严格规定,并严禁与日本贸易。清朝初年,为消灭郑成功势力,清廷实行禁止沿海人民出海贸易的政策,随着台湾被纳入清廷统治,海禁开放,同时进行又先后颁布了各种管理条例,对船的长宽、载量和可载人数等予以限制。

——摘编自陈高华等《中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦国和齐国商业政策的不同,并概括导致两者差异的因素。

(2)有观点认为,元明清时期的海禁政策是小农经济的必然产物。请表明你对此观点的态度,并结合材料二和元明清相关史实作简要说明。

材料一 下表为20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛

| 时间 | 形式 | 简介 |

| 始于1929年 | 劳动突击队竞赛运动 | 倡导提高劳动生产率和劳动积极性。 |

| 始于1935年 | 斯达汉诺夫竞赛运动 | 倡导生产技术革新,提高生产定额,提高劳动生产率。 |

| 始于1941年 | 支援前线生产队竞赛运动 | 倡导建立支援前线生产队,保障卫国战争军需物资供应。 |

| 始于1967年 | 推广“谢基诺工作法” | 提倡精简人员,提高效率,节余资金由企业自行支配,奖励超额完成任务。 |

——摘编自侯宝泉《论苏联社会主义劳动竞赛》

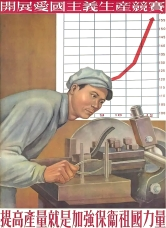

材料二 下为图张凡夫《提高产量就是加强保卫祖国力量》宣传画(1951年)

(1)根据材料一并结合历史背景,简述20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛的演变。

(2)某学习小组计划举办“新中国的劳动竞赛”主题展览活动,拟将材料二中的宣传画作为展览内容,请结合历史知识为该宣传画撰写一段简介。

材料一15、16世纪以来,整个世界逐渐融为一体,海洋实力的提升、海洋利益的争夺和海洋秩序的塑造也日渐成为西方强国的主要战略指向。葡萄牙和西班牙的海洋战略实质都是以开辟新航路和新土地为先导,通过对海外资源和财富进行暴力掠夺以及对海外领土实施殖民统治,实现了其成为世界性海洋强国的远景规划。英国作为一个纯粹的海洋国家,将海权视为国家兴衰的核心,在战略上既合理地发挥了其环境的优势,又充分与自身的国内基础相契合,从而在海洋时代成为世界体系的霸主。同时,作为陆地文明居于主导的国家,法国与俄国也将海洋崛起视作国家战略的关键目标,并长期拥有着强大的地区影响力。

材料二在欧洲列强步入海外殖民阶段时,中国也开始重视海洋。魏源提出以“师夷长技以制夷”为核心原则,改漕运为海运以发展海商,并通过建立新式海军而掌握海权。第二次鸦片战争后,洋务派在大力发展海防和海军的同时,也促进了国家海洋机制的构建,仿照西方列强的“海部成例”,专设海军衙门;而后梁启超的弟弟梁启勋吸收了西方“海权学说”的观点,阐明了控制海洋对于提升国家实力的意义和商贸方面的战略价值。辛亥革命后,孙中山提出了一种战略性的构想,即对内收回海关主权,对外争夺太平洋海权,重视陆海统筹。孙中山逝世后,南京国民政府时期的海洋政策主要针对航运贸易和海军建设展开,如积极建造港口、疏通航道,整顿招商局,同时创办航海专科学校,培养中国船长人才,仿照美欧国家的建制,成立海军部等,国民政府这些举动旨在重建中华民国海军,力图发展海权。

——以上材料均摘编自刘笑阳《海洋强国战略研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代以来西方大国重视建设海洋强国的原因及影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国海洋发展之路与西方的不同之处。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对今天我国建设海洋强国的认识。