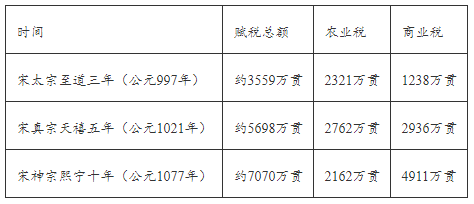

材料一 北宋税收发展变化情况简表

——整理自贾大泉《宋代赋税结构初探》

材料二 宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。

——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料三 属于同一思潮下的各个学派和人物,其有共同的思想倾向性。但一种奔放前进的社 会思潮决不仅仅是刻板单调,千篇一律的重复和事仿,而是在共同的倾向性中显示丰富多彩 的内容和千变万化的风格,彼此影响,互相推动,形成具有时代特色和相当群众基础的社会 思潮。

——苗杨《浅议明清之际的进步思潮》

(1)据材料一,概括北宋税收的主要变化,结合所学知识分析其主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?

(3)据材料三并结合所学知识,概括“具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”的主要内容。

材料一 机缘是世界上最伟大的小说家,想要达到丰富,只须去研究机缘。法国社会将会是一个历史家,我只应做它的秘书。通过编制善恶行为的清单,搜集各种事实,描绘各种人物性格,选择社会中的主要事件,用许多同类人物性格特征的组合来塑造典型人物,我也许终于能写成许多历史家们所遗忘了的历史,即人情风俗的历史。

——摘编自【法】巴尔扎克《人间喜剧•序》

材料二 资产阶级“浪子”的现实主义是批判的现实主义,这个主义只是揭发社会的恶习,描写家族传统、宗教教条和法规压制下的个人的“生活和冒险”,并不能够给人指出一条出路。它很容易就安于现状,但除了肯定社会生活以及一般“生存”显然是无意义的以外,它没有肯定任何事物。

——摘编自【苏】高尔基《和青年作家谈话》

材料三 法国大革命赋予音乐家挣脱束缚、争取自由和表露个性的精神。以前,音乐家受雇于宫廷、教会、城市和剧院,按雇主要求为特定的目的和场合创作音乐。大革命后,他们跟随贝多芬走上“自由”音乐家的道路,其地位从奴仆一跃成为时代的先导。随着民族解放运动的发展,音乐家们广泛搜集民歌,大量运用民间音乐元素,创作出具有民族特色的音乐语汇。

——摘编自沈旋等《西方音乐史简编》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简要评价近代西方现实主义文学流派。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪以来影响西方音乐发展的重要因素。

材料一 中世纪,基督教教会建立了一套严格的等级制度。后期,资本主义萌芽出现。文艺复兴提出了新的人神关系,强调个人的可完善性:“上帝造人的目的是要使这个世界得到完善。”宗教活动以“信”为基础,如果它成了神职人员谋取利益的手段,干涉了个人的信仰,宗教的体系也就出现了问题。罗马教廷原本属于罗马帝国,后成为全欧洲的精神领袖,凌驾于皇权之上。随着英、法等统一民族国家的形成,教皇将原本由整个西欧承担的经济重负全部转移到分裂的德国和意大利两国人民的身上。

材料二 在《致德意志基督教贵族公开书》中,路德宣称“属灵阶级”和“世俗阶级”是平等的;《圣经》的权威高于教皇和教会,而且平信徒也可以根据信仰解释《圣经》,世俗的皇权在教皇之上,有权召开宗教会议。随着宗教改革的深入,闵采尔领导农民和平民掀起了新一轮宗教改革,主张信仰得救,号召用暴力手段建立人人平等的“千年天国”。战争遍及德意志的大部分地区,教会财产流失,动摇了天主教会的统治地位。很多诸侯国成为路德派新教国家,“教随国定”原则被确定,各诸侯国有权决定自己臣民的信仰,路德派取得合法地位。

——以上材料均摘编自《马丁·路德改革的原因和贡献探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出德国宗教改革的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马丁·路德宗教改革的影响。

材料一 文艺复兴时期的绘画艺术受人文主义思潮的复古影响,对观察实验和数学方法加以发扬。绘画中所体现的对现实生活中的人的关注,对人体的真实的写照,推动新解剖学的问世。人们开始主动的认识和研究自然界,而不是像中世纪时那样被动地接受关于自然界的已有的结论。近代科学得以确立的两大基本方法:数学和观察实验方法,在文艺复兴时期得到了极大地发挥和深化。

——摘编自杨渝玲《文艺复兴:近代科学产生的艺术背景》

材料二 在17世纪末的英国,自然哲学家们通过仪器公开展示他们所揭示出的自然界中规律性地联系。手工艺者们通过当时遍布英国各地的工艺学院学习到了最新的化学和机械知识,并将其应用到生产中,创造出新工具、新机器或者改进旧的机械。企业家和工厂主们则试图和手工艺者、受过科学教育或有文化的工程师联合起来,创造出新的产品或者新的生产工艺。这产生了一个不断加速的技术革新流,所涉及的领域包罗万象,从不起眼的农用工具和螺丝车床,到全新的纺纱机和新式动力与运输机械如蒸汽机、汽船和铁路等。整个1700—1850年,工业发明的中心在英国。由于其一系列至关重要的发明和革新以及蒸汽动力技术的使用,英国直到19世纪中期时仍然是全世界最领先的国家。

——摘编自戈尔斯通著《为什么是欧洲?世界史视角下的西方崛起(1500—1850)》

(1)根据材料一,说明文艺复兴与近代科学崛起的联系。

(2)根据材料二,概括英国工业革命发生的推动性因素。

材料一 伏尔泰于1758年定居费尔奈后,以费尔教长的身份领导反封建斗争,启蒙人们做理性人,争取自由。伏尔泰对历史的开拓,主要是以人性和自然权利作为“人之为人”的价值预设的,并以此论证人的尊严和价值意义。……伏尔泰肯定人的自由和自主,以此启蒙人们摆脱对神权的依附,他把人从宗教迷信中解放出来,启蒙人们既要用理性来证明自己的信仰,又要用理性来批判自己的信仰,从而构建起新的理性信仰:理性与宽容的宗教。这是一种以人的权利为中心的信仰,这是他构建新社会的基本原则的信仰。伏尔泰以人权取代神权,又融合中国儒家“仁爱”精神,构建起新的“人学”思想。

——摘编自陈炎《伏尔泰与梁启超启蒙视下的“人学”思想比较研究》

材料二 1898年以前,梁启超只是康有为的得力助手,他所有的活动都笼罩在康有为巨大的身影之下。变法失败后,梁启超流亡日本,在广泛接触西方各种思想后,与康有为逐渐分道扬镳。变法的失败使他意识到单纯政治改良的局限性,因为在民德缺乏、民智未开的情况下,政治革命只不过是建筑在流沙之上的楼阁,一有风吹草动,就会轰然倒塌。因此,他认为当前的主要任务是在政治上、道德上对民众进行教育和启蒙。1902年,梁启超作《新民说》,把培养“新民”作为当时中国的第一要务,并详细论证了培育新民的途径、内容和方法。这本书在思想界引起了极大的反响,成为20世纪初启蒙运动的基本教本。

——摘编自陈少明等《近代中古思想史略论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括伏尔泰“人学”思想的内涵。

(2)根据材料一、二,指出梁启超“新民”说与伏尔泰“人学”思想的不同,并结合所学知识说明梁启超“新民”说提出的背景。

材料一 1840年,在炮口的逼迫下,中国蹒跚地走入近代。随后的一百余年里,外国人通过条约“合法”地剥夺榨取、管柬控制中国,驱使中国社会脱出常轨,改道变形。不仅使中国人民从此陷入苦难的历程,也促进中国人民觉醒和奋起。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二

材料三 “鸦片战争一阵疾风,吹荡了沉寂的知识界,一批关心国家命运的仁人志士,看到了英美等国的政治体制与中国的不同之处:议会制度、总统禅让等。他们的思想深处,滋生着对民主制度的欣慕和对专制制度的不满之情。”

——摘编自熊月之《中国近代民主思想史》

(1)根据材料一和所学知识,指出近代中国社会主要矛盾的变化。材料中的“脱出常轨,改道变形”指的是什么?

(2)指出材料二中三幅图片反映的共同主题。

(3)根据材料三并结合所学知识,资产阶级维新派和革命派因“对民主制度的欣慕和对专制制度的不满”而采取的探索分别是什么?并概括近代中国“西学东渐”的主要趋势。

材料一 全面抗战后,面对战争的硝烟,各种论调此起彼伏,“速亡论”和“速胜论”随着战争风云的诡异多变与战场形势的急速演进,不时甚嚣尘上……1938年5月,毛泽东连续发表文章,系统地阐述了持久战的理论,并预见了抗日战争的历史进程,毛泽东不仅将战争划分为三个历史阶段,而且还从中日双方实力的基本情况及其相互转化的演变态势上,指出了各阶级敌我力量变化的基本趋势。

——摘编自中青网《毛泽东写作〈论持久战〉》

材料二 1937年8月11日,周恩来在南京国防会议上,就中共中央关于全国抗战的持久防御战略方针和作战原则作了阐述,对国民政府制定全国抗战的战略谋划产生了积极的影响,南京国防会正式确定了持久消耗的战略方针,作战规划最终落实在持久抗战主旨上……国民党军事委员会副总参谋长白崇禧认为毛泽东的持久战战略思想是克敌制胜的最高战略方针,故将《论持久战》的精神归纳为“积小胜为大胜,以空间换时间”,并让军事委员会通令全国,以此作为抗日战争中的战略指导思想。

——摘编自王先明《中国近代史(1840—1949)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析毛泽东持久抗战思想产生的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析持久抗战思想引起国民政府及将领共鸣的原因及持久战思想的影响。

材料一:梁启超积极主张向西方学习,但他反对照搬,认为学习西方的法律制度与思想,应根据本国的情况,有鉴别地吸收。“万不能将他社会之思想全部移植,最少亦要从本社会遗传共业上为自然的浚发与合理的箴砭洗炼。”“采西人之意,行中国之法”,或“采西人之法,行中国之意”,走中法与西法相结合的道路。梁启超认为,中国不仅要引进西方的法律学说,而且要引进西方的法律制度,制定民法、刑法、诉讼法、行政法等国内法,应加强研究和发展国际法。

——摘编自刘新《梁启超法治思想研究》

材料二:2018年,习近平在中央全面依法治国委员会第一次会议上指出:“要推动把社会主义核心价值观贯穿立法、执法、司法、守法各环节,使社会主义法治成为良法善治。”坚持把社会主义核心价值观融入立法,努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护;把社会主义核心价值观融入执法和司法,坚持严格执法、弘扬真善美、打击假恶丑,坚持公正司法、发挥司法定分止争、惩恶扬善功能;按照社会主义核心价值观的基本要求,健全各行各业规章制度,完善市民公约、乡规民约、学生守则等行为准则,使社会主义核心价值观成为人们日常工作生活的基本遵循,努力形成良好的社会风尚和社会秩序。良法善治的法治中国与人民的美好生活交相辉映,成为中国之治最靓丽的风景线。

——摘编自张文显《论中国式法治现代化新道路》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括梁启超的法治思想并分析其产生的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时代“良法善治”的特点和意义。

国家治理关乎民生

材料一 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

材料二 民生主义是孙中山毕生追求的革命纲领。在同盟会成立之初孙中山就倡导民生主义。中华民国成立后,他明确指出“国家之本,在于人民”。孙中山强调“国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一日平均地权:二日节制资本”。他一生都在力行振兴实业的革命实践,他主张在“关系主权之事,不能丧失”的前提下,可利用外资、学习发达国家的先进制度和技术来发展本国经济,提高人民生活水平。

——摘编自韩喜平《新时代视域下孙中山民生主义评析》

(1)根据上述两则材料,概括汉初统治政策的特点,并列举孙中山提出的有利于民生发展的主张。

材料三 1956年9月召开的中国共产党第八次代表大会指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(2)从材料三中任选一种关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。

材料 从古代到近代,世界科学技术中心随着文明中心的转移发生了5次大转移:四大文明古国(特别是古希腊和古代中国)(16世纪以前)一意大利(1540~1620年)一英国(1660~1750年)一法国(1760~1840年)一德国(1840~1910年)一美国(1920年至今)。日本学者汤浅光朝认为,近400年来,导致世界科学中心发生5次大转移的机制有5种:①文化的震荡;②社会的变革;③经济的快速增长;④新学科群的崛起;⑤科学家的集体流动。世界科学发展史有力地证明了这一理论。

摘编自叶岱夫《地理环境与人类文明中心的转移》

根据材料并结合所学知识,就世界科学中心发生的5次大转移中的任意一次,用汤浅光朝理论中的3个以上观点进行合理的解释。