1 . 宪政是以宪法为中心的民主政治,即民主与法治结合的政权组织形式。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:西方国家的代议制,是一种间接民主的形式,其核心是经选举产生的代表组成的议会,形式上代表民意行使国家权力。由于各国的政体不同,议会在国家政权组织体系中的地位和作用也有所不同。

材料二:第二次世界大战期间,英国首相丘吉尔对美国总统富兰克林•罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。而另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”

材料三:鸦片战争的狂风骤雨,深深动摇了古老帝国的根基,也唤醒了天朝上国的迷梦。随着满清王朝政治危机的逐渐加深、军事外交的接连失败,以及传统文化的日渐式微与解体,救亡图存、富国强兵成为当时中华民族迫在眉睫的当务之急。宪政,这一西方的近代文明之物,被视为一剂救世良方开始登上中国的历史舞台,也由此拉开了宪政中国化的序幕。 ……新中国的成立是中国宪政道路上的一次历史性转折。

——苗连营《世界宪政文明体系里的“中国色彩”》

(1)据材料一并结合所学知识,列举近代英、美两国通过的法律文献及其确立的政体。并分别指出英、美两国议会在国家政权组织体系中的地位。

(2)据材料二并结合所学知识,指出英、美两国政府首脑与议(国)会、内阁的关系。

(3)据材料三并结合所学知识,简述近代前期(1840年—1919年)宪政中国化的主要尝试。概括不利于近代中国宪政化的主要因素。

(4)列举新中国建国初期为建立宪政颁布的主要法律文献。综合以上材料和问题,谈谈你对宪政问题的认识。

材料一:西方国家的代议制,是一种间接民主的形式,其核心是经选举产生的代表组成的议会,形式上代表民意行使国家权力。由于各国的政体不同,议会在国家政权组织体系中的地位和作用也有所不同。

材料二:第二次世界大战期间,英国首相丘吉尔对美国总统富兰克林•罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。而另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与我的内阁商量并获得内阁支持。”

材料三:鸦片战争的狂风骤雨,深深动摇了古老帝国的根基,也唤醒了天朝上国的迷梦。随着满清王朝政治危机的逐渐加深、军事外交的接连失败,以及传统文化的日渐式微与解体,救亡图存、富国强兵成为当时中华民族迫在眉睫的当务之急。宪政,这一西方的近代文明之物,被视为一剂救世良方开始登上中国的历史舞台,也由此拉开了宪政中国化的序幕。 ……新中国的成立是中国宪政道路上的一次历史性转折。

——苗连营《世界宪政文明体系里的“中国色彩”》

(1)据材料一并结合所学知识,列举近代英、美两国通过的法律文献及其确立的政体。并分别指出英、美两国议会在国家政权组织体系中的地位。

(2)据材料二并结合所学知识,指出英、美两国政府首脑与议(国)会、内阁的关系。

(3)据材料三并结合所学知识,简述近代前期(1840年—1919年)宪政中国化的主要尝试。概括不利于近代中国宪政化的主要因素。

(4)列举新中国建国初期为建立宪政颁布的主要法律文献。综合以上材料和问题,谈谈你对宪政问题的认识。

您最近一年使用:0次

2016-12-13更新

|

177次组卷

|

2卷引用:2014-2015学年广东省肇庆市高二下期末历史试卷

2 . 以儒家思想为核心的中国传统文化对东西方世界产生了深远影响。阅读下列材料回答问题。

材料一 “臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——董仲舒

材料二 “天下之务莫大于恤民,而恤民之本,在人君正心术以立纪纲。讲明义理之归,闭塞私邪之路,然后乃可得而正。”

——朱熹

材料三 “仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,五妇之戏态。”

——李蛰

材料四 从18世纪后期起,伏尔泰开始接触中国文化,他特别推崇中国的儒家思想,对孔子更是佩服得五体投地,房间里常年挂着一幅孔子画像。他反对君主专制,希望有一位开明君主,因此儒家的“民为贵,君为轻”被他当作武器来攻击封建君主专制。‘伏尔泰推崇孔子的另一方面,是他认为孔子是用道德的说服力而不足用宗教的狂热和个人崇拜来影响别人。……伏尔泰是从中国古老文化中为法国启蒙精神汲取营养。

材料五 儒教中包含的这种共同体意识在韩国的现代化建设中发挥了积极的作用。……当国家的现代化成为主要目标时,全体国民能够形成集团协力组织,大规模地开展经济建设。……儒教主张人必须与天奋斗,与人奋斗,提倡力争。……正是这种刚健有为的性格、自强不息的精神,韩国才能在1997年亚洲金融危机中处变不惊,从容应对,让经济稳步复兴。

——王淑臣《韩国民族精神中的儒教精蕴》

请回答:

(1)依据材料一、二、三,归纳儒家思想在中国古代变化的过程。

(2)根据材料四,说明伏尔泰推崇儒家思想的原因。

(3)根据材料五,指出儒学对韩国的影响。

(4)结合材料和所学知识谈谈儒家思想的历史地位和作用。

材料一 “臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——董仲舒

材料二 “天下之务莫大于恤民,而恤民之本,在人君正心术以立纪纲。讲明义理之归,闭塞私邪之路,然后乃可得而正。”

——朱熹

材料三 “仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,五妇之戏态。”

——李蛰

材料四 从18世纪后期起,伏尔泰开始接触中国文化,他特别推崇中国的儒家思想,对孔子更是佩服得五体投地,房间里常年挂着一幅孔子画像。他反对君主专制,希望有一位开明君主,因此儒家的“民为贵,君为轻”被他当作武器来攻击封建君主专制。‘伏尔泰推崇孔子的另一方面,是他认为孔子是用道德的说服力而不足用宗教的狂热和个人崇拜来影响别人。……伏尔泰是从中国古老文化中为法国启蒙精神汲取营养。

材料五 儒教中包含的这种共同体意识在韩国的现代化建设中发挥了积极的作用。……当国家的现代化成为主要目标时,全体国民能够形成集团协力组织,大规模地开展经济建设。……儒教主张人必须与天奋斗,与人奋斗,提倡力争。……正是这种刚健有为的性格、自强不息的精神,韩国才能在1997年亚洲金融危机中处变不惊,从容应对,让经济稳步复兴。

——王淑臣《韩国民族精神中的儒教精蕴》

请回答:

(1)依据材料一、二、三,归纳儒家思想在中国古代变化的过程。

(2)根据材料四,说明伏尔泰推崇儒家思想的原因。

(3)根据材料五,指出儒学对韩国的影响。

(4)结合材料和所学知识谈谈儒家思想的历史地位和作用。

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

108次组卷

|

4卷引用:2015-2016学年安徽怀宁县高河中学高二上期末考试历史试卷

名校

3 . 阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

请回答:

(1)根据材料一指出儒家的治国理想,并举例说明其对中国近代前期的民主革命思想有何影响?(任举两例)

(2)结合材料一、二和所学知识说明“中国知识界对社会主义是热情向往的”原因。

(3)根据材料三,概括儒学对新加坡现代化影响体现在哪两个方面?(不得摘抄原文)。结合所学知识谈谈儒学为何能在新加坡现代化建设中发挥积极作用。

材料一 《礼记·礼运》大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养……是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

——摘自《礼记》

材料二 十九世纪末,马克思主义零星传入中国,当时人们把它当作“均平治世”的学说。节译的《共产党宣言》中“全世界无产者联合起来”就曾翻译为“四海之内皆兄弟”。中国共产党早期创始人李大钊1918年在《新青年》上发表《庶民的胜利》,也满怀豪情地宣告“试看将来的环球,必是赤旗的世界!”(当时)中国知识界对社会主义是热情向往的。

——摘编自王芸《从天下大同到社会主义》

材料三 新加坡现代化过程中,儒学的影响也相应地表现在这两方面:一是作为浸润在广大民众文化心理之中的价值观和行为方式自发发生作用,二是统治者以政策、律令形式自觉实施;二者相辅相成,互相推进,使儒学精神渗透到社会生活的各个方面。

——罗传芳《儒家传统与新加坡发展模式》

请回答:

(1)根据材料一指出儒家的治国理想,并举例说明其对中国近代前期的民主革命思想有何影响?(任举两例)

(2)结合材料一、二和所学知识说明“中国知识界对社会主义是热情向往的”原因。

(3)根据材料三,概括儒学对新加坡现代化影响体现在哪两个方面?(不得摘抄原文)。结合所学知识谈谈儒学为何能在新加坡现代化建设中发挥积极作用。

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

179次组卷

|

5卷引用:云南省玉溪第三中学2022届高三上学期期末历史试题

4 . 民生问题是社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

——《汉书·食货志》

唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——《贞观政要·君道》

(1)依据材料一归纳中国古代明君贤人的治国思想。

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料二中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。

材料三 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折,始终没有把我们的工作重点转到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1990年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(3)指出材料三中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合所学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(4)综上,谈谈古今在民生问题上的经验教训。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

——《汉书·食货志》

唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——《贞观政要·君道》

(1)依据材料一归纳中国古代明君贤人的治国思想。

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料二中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。

材料三 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折,始终没有把我们的工作重点转到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1990年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(3)指出材料三中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合所学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(4)综上,谈谈古今在民生问题上的经验教训。

您最近一年使用:0次

5 . 截止2012年12月已有400所孔子学院遍布世界各地,成为各国人民认识中华文化和当代中国的窗口。阅读下列材料,回答问题。

材料一 《史记·孔子世家》记载,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 “孔子之道,其本在仁,……,其用在与时进化……故曰孔子‘圣之时者’也。”

——康有为《春秋笔削大义微言考序》

他(孔子)只用健全的理性在解说,他不炫惑世界而是开启心灵,他的讲话只是一个圣人,从不是一个先知,然而人们相信他,就像他自己的国土一样。

——伏尔泰《哲学辞典》

材料三

(1)结合所学知识,分析材料一中许多与孔子同时代的人“矮化”孔子为“丧家之犬”的原因。

(2)依据材料二,分别指出康有为、伏尔泰对孔子的评价及其政治意图。

(3)进入现代社会,孔子价值观得到中国与世界许多国家的重视。结合材料三和所学知识,谈谈你的看法。

材料一 《史记·孔子世家》记载,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 “孔子之道,其本在仁,……,其用在与时进化……故曰孔子‘圣之时者’也。”

——康有为《春秋笔削大义微言考序》

他(孔子)只用健全的理性在解说,他不炫惑世界而是开启心灵,他的讲话只是一个圣人,从不是一个先知,然而人们相信他,就像他自己的国土一样。

——伏尔泰《哲学辞典》

材料三

孔子学院标志 | 1988年,75位诺贝尔奖的获得者在巴黎集会,会议结束后发表联合宣言,呼吁全世界“人类如果要在21世纪生存下去,就必须回首2500年前,去孔子那里汲取智慧。” | 2012年12月16日第七届全球孔子学院大会在北京举行。刘延东在开幕式中强调,高举和平、发展、合作、共赢的旗帜,尊重人类文明多样性和发展道路多样化是中国共产党十八大的重要精神,中国政府将积极支持孔子学院稳步发展。 |

(1)结合所学知识,分析材料一中许多与孔子同时代的人“矮化”孔子为“丧家之犬”的原因。

(2)依据材料二,分别指出康有为、伏尔泰对孔子的评价及其政治意图。

(3)进入现代社会,孔子价值观得到中国与世界许多国家的重视。结合材料三和所学知识,谈谈你的看法。

您最近一年使用:0次

6 . 阅读材料,回答问题。

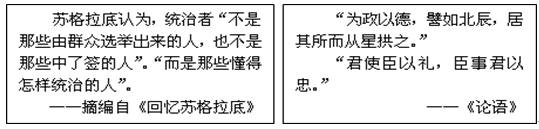

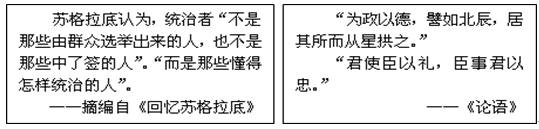

材料一

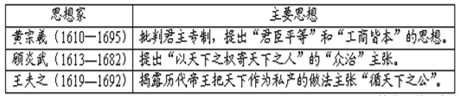

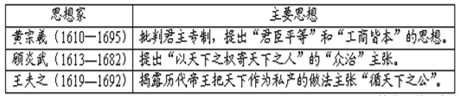

材料二 明清之际思想家的主要观点

材料三 启蒙运动时期法国思想家的主要观点

材料四 一位研究晚清乡土意识的学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空……”。

请回答:

(1)依据材料一概括指出中孔子和苏格拉底关于“为政”的不同主张,结合所学知识分析他们政治主张产生的共同历史背景。

(2)根据材料二和材料三,概括明清之际思想家与法国启蒙思想家思想的共同点。与明清时期相比,法国启蒙思想侧重强调什么?

(3)结合所学知识,谈谈你对材料四中作者观点的理解。

材料一

材料二 明清之际思想家的主要观点

材料三 启蒙运动时期法国思想家的主要观点

材料四 一位研究晚清乡土意识的学者说:“晚清思想文化史的进程展示了一种特殊的现象:先进思想家从西方引进,并以微弱的资产阶级经济关系和职能集团为依托的民主、自由、平等的现代化观念与信息,像油浮在水面上一样漂浮在广阔的乡土文化带的上空……”。

请回答:

(1)依据材料一概括指出中孔子和苏格拉底关于“为政”的不同主张,结合所学知识分析他们政治主张产生的共同历史背景。

(2)根据材料二和材料三,概括明清之际思想家与法国启蒙思想家思想的共同点。与明清时期相比,法国启蒙思想侧重强调什么?

(3)结合所学知识,谈谈你对材料四中作者观点的理解。

您最近一年使用:0次

7 . “学什么知识最有价值?”教育兴则国家兴,教育反映着时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 14—16世纪,在意大利由市政当局或宫廷开办的、不受教会控制的学校中,最为著名的是孟都亚宫廷学校,被誉为“第一所新式学校”,也称为“快乐之家”,在意大利产生了广泛的影响……在学校中,道德教育、宗教教育、知识教育、体育和美育都得到了应有的重视。

——《维多里诺及其“快乐之家”》

(1)据材料一,指出孟都亚学校的人才培养理念,并从文化的角度说明其历史背景。

材料二 17世纪中期,德国大学不再是进步的机构,而被看成是过时的和逐渐衰亡的教育机构。……在18世纪末,大多数德国大学被描绘成主要由卖弄学问的人所占据的机械辩论的场所。

19世纪初,威廉·洪堡等人推行的大学改革成就显著。比如:德国莱比锡大学,至19世纪开设了数学、天文学、哲学、逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。

(2)根据材料二概括指出17—19世纪德国大学教育发展的变化。

材料三 1870年,英国国会通过《初等教育法》。在国会讨论该法时,提案人福斯特说:“我们决不能再拖延下去……如果没有初等教育,为工匠提供的技术教育就缺少基础,没有受过教育的工人,将在世界的竞争中落伍。同样……给人民以政治权力,我们就不能再拖延他们应受的教育。……迅速发展教育关系到我们民族的强盛。”

——摘自《近代英国教育》

(3)据材料三,概括指出英国社会人才需求的趋向。

(4)结合以上材料,就“学什么知识最有价值?”这一问题谈谈你的看法。

材料一 14—16世纪,在意大利由市政当局或宫廷开办的、不受教会控制的学校中,最为著名的是孟都亚宫廷学校,被誉为“第一所新式学校”,也称为“快乐之家”,在意大利产生了广泛的影响……在学校中,道德教育、宗教教育、知识教育、体育和美育都得到了应有的重视。

——《维多里诺及其“快乐之家”》

(1)据材料一,指出孟都亚学校的人才培养理念,并从文化的角度说明其历史背景。

材料二 17世纪中期,德国大学不再是进步的机构,而被看成是过时的和逐渐衰亡的教育机构。……在18世纪末,大多数德国大学被描绘成主要由卖弄学问的人所占据的机械辩论的场所。

19世纪初,威廉·洪堡等人推行的大学改革成就显著。比如:德国莱比锡大学,至19世纪开设了数学、天文学、哲学、逻辑学、物理学、化学、生物学、解剖学等几十个科目,并设立了研究院,鼓励科学研究。德国的其它大学也普遍发生了这样的变化。由于教育的高度发展,德国创造了19世纪末的奇迹。

(2)根据材料二概括指出17—19世纪德国大学教育发展的变化。

材料三 1870年,英国国会通过《初等教育法》。在国会讨论该法时,提案人福斯特说:“我们决不能再拖延下去……如果没有初等教育,为工匠提供的技术教育就缺少基础,没有受过教育的工人,将在世界的竞争中落伍。同样……给人民以政治权力,我们就不能再拖延他们应受的教育。……迅速发展教育关系到我们民族的强盛。”

——摘自《近代英国教育》

(3)据材料三,概括指出英国社会人才需求的趋向。

(4)结合以上材料,就“学什么知识最有价值?”这一问题谈谈你的看法。

您最近一年使用:0次

8 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 普罗塔戈拉说:“人是万物的尺度”。苏格拉底说:“认识你自己”……孔子说:“仁者爱人,克己复礼。”;“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心……。”

(1)据材料一,概括中西文化的异同。结合所学知识,分析这些文化差异对中西方政治体制产生怎样不同的影响?

材料二 伏尔泰说:“欧洲的王族和商人发现东方只晓得追求财富,而哲学家则在那里发现了一个新的精神与物质的世界。”他赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪。”他相信儒学是最好、最合人类理性的哲学,并以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。……孟德斯鸠、卢梭则指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

—— 庞忠甲 《论儒学的国际影响》

(2)据材料二,指出欧洲思想家对待中国文化的两种不同观点。结合所学知识,说明两种不同观点的相同立场。

材料三 中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

—— 廖保平《铁屋里的大国突围》

(3)据材料三,结合所学知识说明近代中国社会是如何从物质方面、制度方面、精神方面来“重建文化自信心的”。

材料四 一种文化既有其民族性,又有时代性。……吸收外国文化,进行文化交流,就是保持文化的时代性。自20世纪以来,出现了一种提倡“全盘西化”的观点。……今天的中国,对西方的了解远远超过西方人对中国的了解。

—— 季羡林《东学西渐与东化》

(4)据材料四结合所学知识,分析推动“今天中国对西方了解”的主要因素并谈谈你对中西文化交流的认识。

材料一 普罗塔戈拉说:“人是万物的尺度”。苏格拉底说:“认识你自己”……孔子说:“仁者爱人,克己复礼。”;“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心……。”

(1)据材料一,概括中西文化的异同。结合所学知识,分析这些文化差异对中西方政治体制产生怎样不同的影响?

材料二 伏尔泰说:“欧洲的王族和商人发现东方只晓得追求财富,而哲学家则在那里发现了一个新的精神与物质的世界。”他赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪。”他相信儒学是最好、最合人类理性的哲学,并以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。……孟德斯鸠、卢梭则指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

—— 庞忠甲 《论儒学的国际影响》

(2)据材料二,指出欧洲思想家对待中国文化的两种不同观点。结合所学知识,说明两种不同观点的相同立场。

材料三 中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

—— 廖保平《铁屋里的大国突围》

(3)据材料三,结合所学知识说明近代中国社会是如何从物质方面、制度方面、精神方面来“重建文化自信心的”。

材料四 一种文化既有其民族性,又有时代性。……吸收外国文化,进行文化交流,就是保持文化的时代性。自20世纪以来,出现了一种提倡“全盘西化”的观点。……今天的中国,对西方的了解远远超过西方人对中国的了解。

—— 季羡林《东学西渐与东化》

(4)据材料四结合所学知识,分析推动“今天中国对西方了解”的主要因素并谈谈你对中西文化交流的认识。

您最近一年使用:0次

2016-12-13更新

|

167次组卷

|

2卷引用:2015届广东省中山纪中珠海一中高二期末联考历史试卷

9 . 国民素养是国家、民族兴旺发达的重要基础。阅读下列材料:

材料一 正义的事和一切道德的行为都是智慧。因为正义的事和一切道德的行为都是美而好的,凡认识这些事物的人绝不会愿意选择别的事情,而智慧的人总是做美而好的事情,愚昧的人则不可能做美而好的事,即使他们试着去做,也是要失败的。

——苏格拉底

“克己复礼”,“仁者爱人”,“己所不欲,勿施于人”。

——孔子

材料二 梁启超充分强调道德和民智在社会发展中的作用,说:“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代之,及其人亡则其政息焉,譬犹严冬之际,置表于沸水中,虽其度骤升,水一冷而坠如故矣。”他从戊戌维新失败中悟出一种道理:仅凭“圣主”,光绪帝“乾纲睿断”是不能取得改革成功的,应当重视作为国家主体的国民。……正因为如此.梁启超强调培养资本主义化的“新民”。进行德、智、体、群等方面全方位的训练,是当务之急。最终使国民具有公德、私德、自尊、政治能力、权利、义务、尚武、毅力、合群等优良品质。

——赵书刚《从近代化视角看梁启超的民权思想》

材料三 我国改革开放30多年,伴随经济社会的发展和民主法制的推进,文化建设有了很大的进步。同时也必须清醒地看到,当前文化建设特别是道德文化建设,同经济发展相比仍然是一条短腿。举例说,近年相继发生“毒奶粉”、“瘦肉精”、“地沟油”、“彩色馒头”等事件,这些恶性的食品安全事件足以表明,诚信的缺失、道德的滑坡已经到了何等严重的地步。一个国家,如果没有国民素质的提高和道德的力量,绝不可能成为一个真正强大的国家、一个受人尊敬的国家。

——温家宝

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出苏格拉底和孔子思想主张的共同点。

(2)依据材料二,概括梁启超的国民素养观。并结合所学知识分析其产生的原因。

(3)依据材料三,指出国民素养的滑坡对社会发展的影响。综合上述材料,谈谈如何加强当今国民素养建设。

材料一 正义的事和一切道德的行为都是智慧。因为正义的事和一切道德的行为都是美而好的,凡认识这些事物的人绝不会愿意选择别的事情,而智慧的人总是做美而好的事情,愚昧的人则不可能做美而好的事,即使他们试着去做,也是要失败的。

——苏格拉底

“克己复礼”,“仁者爱人”,“己所不欲,勿施于人”。

——孔子

材料二 梁启超充分强调道德和民智在社会发展中的作用,说:“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代之,及其人亡则其政息焉,譬犹严冬之际,置表于沸水中,虽其度骤升,水一冷而坠如故矣。”他从戊戌维新失败中悟出一种道理:仅凭“圣主”,光绪帝“乾纲睿断”是不能取得改革成功的,应当重视作为国家主体的国民。……正因为如此.梁启超强调培养资本主义化的“新民”。进行德、智、体、群等方面全方位的训练,是当务之急。最终使国民具有公德、私德、自尊、政治能力、权利、义务、尚武、毅力、合群等优良品质。

——赵书刚《从近代化视角看梁启超的民权思想》

材料三 我国改革开放30多年,伴随经济社会的发展和民主法制的推进,文化建设有了很大的进步。同时也必须清醒地看到,当前文化建设特别是道德文化建设,同经济发展相比仍然是一条短腿。举例说,近年相继发生“毒奶粉”、“瘦肉精”、“地沟油”、“彩色馒头”等事件,这些恶性的食品安全事件足以表明,诚信的缺失、道德的滑坡已经到了何等严重的地步。一个国家,如果没有国民素质的提高和道德的力量,绝不可能成为一个真正强大的国家、一个受人尊敬的国家。

——温家宝

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出苏格拉底和孔子思想主张的共同点。

(2)依据材料二,概括梁启超的国民素养观。并结合所学知识分析其产生的原因。

(3)依据材料三,指出国民素养的滑坡对社会发展的影响。综合上述材料,谈谈如何加强当今国民素养建设。

您最近一年使用:0次

10 . 阅读材料,完成下列要求。

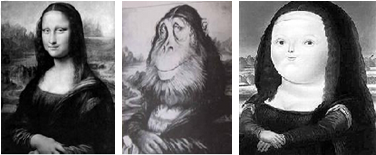

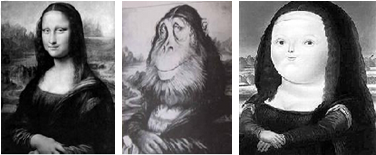

材料一 文艺复兴时代的十九世纪末的网络时代的《蒙娜丽莎》

材料二 产生印象派的直接原因是官方沙龙对青年人的压抑和压制,这是表层的原因。实际上,社会原因才是内在的原因。首先是市民阶层的兴起,艺术审美趣味的变化,市民家庭对有装饰性或有形式美感绘画的需求。印象派绘画的画幅基本上为中小型,可以让资产阶级作为装饰悬挂。

——摘自李倍雷《西方美术史》

材料三 印象派艺术受日本浮世绘的影响,重视绘画的平面性,装饰性和写意性。物理学对光色的分析促进了绘画色彩的变革,给艺术家以启发。艺术家运用光学原理来进行创作,可以说印象派最大的成功在于光和色彩学上的发明和创造。

——摘自马晓琳《西方美术史》

(1)欣赏材料一中的三幅美术作品,试就不同时代不同人笔下《蒙娜丽莎》呈现不同的艺术形象谈谈你的看法和认识。

(2)依据材料二、三,分析指出印象派产生的主要原因

材料一 文艺复兴时代的十九世纪末的网络时代的《蒙娜丽莎》

材料二 产生印象派的直接原因是官方沙龙对青年人的压抑和压制,这是表层的原因。实际上,社会原因才是内在的原因。首先是市民阶层的兴起,艺术审美趣味的变化,市民家庭对有装饰性或有形式美感绘画的需求。印象派绘画的画幅基本上为中小型,可以让资产阶级作为装饰悬挂。

——摘自李倍雷《西方美术史》

材料三 印象派艺术受日本浮世绘的影响,重视绘画的平面性,装饰性和写意性。物理学对光色的分析促进了绘画色彩的变革,给艺术家以启发。艺术家运用光学原理来进行创作,可以说印象派最大的成功在于光和色彩学上的发明和创造。

——摘自马晓琳《西方美术史》

(1)欣赏材料一中的三幅美术作品,试就不同时代不同人笔下《蒙娜丽莎》呈现不同的艺术形象谈谈你的看法和认识。

(2)依据材料二、三,分析指出印象派产生的主要原因

您最近一年使用:0次