| A.提升了人性的高尚与尊严 |

| B.率先揭露了教会的贪腐 |

| C.密切了人与自然的关系 |

| D.呼唤人本身的彻底解放 |

材料一:1917年,蔡元培做了北京大学校长,认为无论任何学派苟能言之成理,持之有故,悉听其自由发展。对于教员,一以学诣为主,讲授以不背思想自由为界限。对于学生,破除其做官发财思想,及专己守残陋风,扩大治学范围,了解科学的重要,以祛偏狭之见。他对陈独秀早表钦佩,近又读过一年来的《新青年》,益觉陈的见解多和他相合,遂聘为文科学长,共商整顿大学办法,罗致优良的教师,一向以腐败闻的北京大学,气象大变,面目一新,成为新文化运动的大本营。

——据郭廷以《近代中国史纲》整理

材料二:俄国十月革命胜利后,马克思主义迅速传入中国,给正在寻求解放道路的中国人民提供了思想武器,也为新文化运动增添了新的内容。北京大学成了传播马克思主义的一个中心,一支以具有初步共产主义思想的知识分子和革命的小资产阶级知识分子为主体的文化新军开始组成。

——引自张申府《中国共产党建立前后的回忆》

(1)根据材料一,结合所学,简述北京大学成为“大本营”的原因并指出新文化运动的两面旗帜。

(2)列举北京大学教授李大钊为宣传“新的内容”所发表的重要文章。综合上述材料,概括北京大学在推动新文化运动发展中所起的作用。

| A.“主权”一词使用频度与近代社会变迁相关 |

| B.洋务运动催生了国人“主权”意识的出现 |

| C.维新变法运动促使民众“主权”意识高涨 |

| D.辛亥革命推动了“主权”一词的广泛使用 |

| A.张旭 | B.颜真卿 | C.柳公权 | D.黄庭坚 |

| A.成为中国早期民本思想的基础 |

| B.体现了对孔子“德治”思想的发挥 |

| C.强调了人与人之间关系的规范 |

| D.具有超越功利追求精神自由的倾向 |

| A.伏尔泰 |

| B.孟德斯鸠 |

| C.卢梭 |

| D.狄德罗 |

| A.建立中国同盟会 |

| B.推翻清王朝的统治 |

| C.建立资产阶级共和国 |

| D.改善工农生活 |

| A.儒学教育更加官方化和制度化 |

| B.汉家制度往往用儒学包装法治思想 |

| C.汉宣帝不再以儒学作为正统思想 |

| D.汉宣帝时儒生地位一落千丈 |

| 同情行将消逝之封建 | 承认正在萌长之专制 | 厌弃一切制度 | |

| 同情宗法 | 反对宗法 | 放弃宗法 | ④个人观点 |

| ①贵族观点 | ②平民观点 | ③君主观点 | |

| A.①道家②墨家③法家④儒家 | B.①儒家②法家③墨家④道家 |

| C.①儒家②墨家③法家④道家 | D.①墨家②道家③法家④儒家 |

10 . 宋代是我国封建社会发展的成熟时期。阅读下列材料,回答问题:

材料一“贰宰相,批大政,参庶务。”

——《宋会要辑稿·职官》

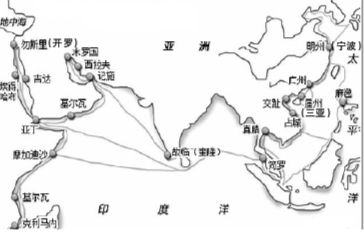

材料二

宋代海上丝绸之路

附1:以越南占城稻为代表的外来物种传入中国并广泛种植,使水稻单位面积产量提高。

附2:以孩儿枕为代表的瓷器大量出口,深受市场的喜爱,进一步促进五大名窑繁荣。

材料三朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。……朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

(1)材料一中的“贰宰相”指的是哪一职位?以此为思路指出宋代中央政制架构主要由皇权之下的哪三个机构组成,并评价这一中央架构。

(2)孩儿枕创制于哪一名窑?依据材料二和所学知识指出宋代海上丝绸之路最远到达地区,并分析两宋对外贸易对中国经济发展的影响

(3)指出朱熹在理学发展史上的地位。根据材料三,概括理学思想的进步之处。