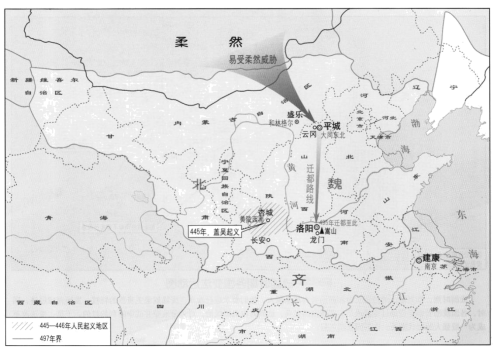

材料一 孝文帝迁都洛阳示意图

材料二 北宋前中期财政收支状况的变化简表

| 年代 | 收入/贯 | 支出/贯 |

| 真宗天禧五年(1021年) | 15085万余 | 12677万余 |

| 仁宗皇祐元年(1049年) | 12625万余 | “所出无余” |

| 英宗治平二年(1065年) | 11613万余 | 13186万余 |

材料三 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

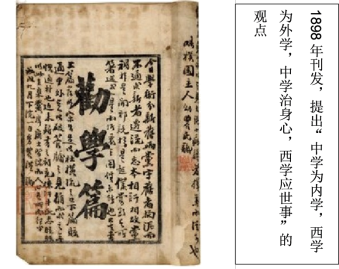

——张之洞《劝学篇·变法第七》

(1)依据材料一、二和所学,比较北魏孝文帝改革与北宋王安石变法背景的异同。

(2)材料三中张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法的评价是否客观?结合时代背景,分析张之洞持此看法的原因。

材料一 先秦儒学是在特定的时代气候之下,植根于前代文化的丰厚土壤而成长起来的。它既承担着前代文化传统传承接续的历史使命,也必须回答当时社会所面临的实际问题。春秋时代剧烈变化着的中国社会,在政治、经济、军事、伦理、文化等方面都向当时的思想家们提出了许多迫切需要解决的现实问题。这些问题大多是由于生产力发展到一定水平之上以后,人群之间的社会关系、社会交往、社会组织日趋复杂化而引发出来的,而其核心问题是社会政治与伦理道德问题。这也是先秦儒学所要着重解决的问题。

——摘编自徐克谦《先奏儒学及其现代阐释》

材料二 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明先秦儒学产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

材料一 “因为法律的规定是任意的(人为的),而自然的指示则是必然的。此外,法律的规定是人们约定的结果,并非产生于自身(自然的产物);而自然的指示则与生俱来(源于自身),并非人们之间约定的产物。”……

“根据自然,我们大家在各方面都是平等的,并且无论是蛮族人,还是希腊人,都是如此。在这里,应当适时地注意,所有人的自然需求都是一样的。”

——古希腊某哲学家

材料二 “要想成为有教养的人,就应当应用自然的禀赋和实践;此外还宜于从少年时代就开始学习。”“至于神,我既不知道他们是否存在,也不知道他们像什么东西。有许多东西是我们认识不了的,问题是晦涩的,人生是短促的。”

——古希腊某哲学家

材料三 这是一个喧闹的城市社会,以繁荣的工业和富裕的拜占庭及伊斯兰帝国之间利润丰厚的贸易为基础。意大利是这一贸易的中间人,并由此繁荣起来……这些(意大利的)城市由大商人家族控制,他们是文艺复兴时期艺术家和作家的赞助人。他们的需求、兴趣和口味渲染了文艺复兴时期文化的复兴。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的唯一可行的方法,启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——《西方文明史》

(1)材料一、二体现了古希腊哪一学派的思想?这一学派出现的背景是什么?结合所学知识,分析这一学派的主张有何局限性。

(2)据材料三,归纳文艺复兴运动开始于意大利的原因。

(3)依据材料四,分析启蒙运动的起因。

材料一 中国古代科学技术成果统计。

| 类别 | 数学 | 天文历法 | 地学 | 化学 | 农学 | 机械 | 水利 | 轻工 | 兵器 |

| 数目 | 22 | 25 | 25 | 9 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 |

材料二 中国人早在西汉时就发现了“勾三股四弦五”的规律,然而勾股定律在西方则被称为“毕达哥拉斯定理”;中国早在春秋战国时期就有哈雷彗星的观测记载,但该彗星却以英国天文学家哈雷的名字命名。

(1)根据材料一,指出中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域。并分析天文历法发达的原因有哪些。

(2)根据材料一和材料二,从中国古代科技发展的特点、政治背景及文化背景等方面分析科技在明清时代不能深入发展的原因。

材料一 战国时期,孟子继承并发扬孔子“仁者爱人”理念,在性善论的基础上提出“仁政”思想。孟子的“仁政”思想首先旨在解决百姓的生活,“故明君制民之产”“易其田畴,薄其税敛,民可使富也”。而其思想的核心是“民为本”,孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”,君主应“内圣外王”,提高自己内心的道德修养,为民表率,争取民心,“保民而王”,反对与民争利、驱民耕战。同时,孟子也认为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”。

——摘编自张岂之《中国思想史》等

材料二 公元前399年,柏拉图的老师苏格拉底饮鸩赴死,柏拉图就此打消从政理想,开始潜心学术研究,后来在《理想国》中提出“哲王治国”的思想。柏拉图认为城邦衰落的原因在于公民不知道“正义”这一至善,因而国家的“第一要务”是进行公民教育,然后由公民选举“精英”来理政,“国王”应该是有政治技艺并依照法律统治的哲学家,统治者以哲学领导国家,以道德教化人民,以理性解决问题。

——摘编自徐大同主编《西方政治思想史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孟子“仁政”思想的主张,简析其对中国古代国家治理的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出柏拉图“哲王治国”思想产生的背景,并根据上述材料说明孟子“仁政”思想与“哲王治国”思想的相同点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简述这两种治国思想对当前我国治国理政的现实意义。

材料一 美第奇家族虽然在1434年确立了对佛罗伦萨共和国的统治地位,但在这之前的几起几伏以及确立统治地位后并未销声匿迹的党派斗争,常常使他们心有余悸,对人文主义的慷慨赞助,可以争取更多的普通市民,在很大程度上确实起到了宣传、巩固自己,排斥、削弱政敌的作用。

在这里召开宗教会议,云集此地的各国宗教界权威人士亲眼目睹共和国文艺复兴的盛况,他们感受到了佛罗伦萨统治者治国有方,自然对其刮目相看,因而其国际地位迅速提高。家族的罗伦佐当政时期,他已不只是一个保护者,旁观者、赞助者,还是一个积极的参与者、艺术家和运动的实际领导者。

——【英】赫伯特《美第奇家族兴亡史》

材料二 现在的国会以它的职权宣布并且规定:英国的人民和所有隶属于它的领土和地区上的人民,都是并且都将由此构成、缔造、建立和团结成为一个共和国和自由邦。它将由这个民族的最高权力,即国会中的人民代表和他们所任命的为人民谋福利的官员所统治,而不需要任何国王和贵族院。

——1649年5月19日英国国会决议

材料三 在1875年期间,国民大会通过了第三共和国宪法的基本原则。1875年的宪法没有包含直接指明国家制度的形式的条文。只在规定总统选举程序的一条中提到“共和国”一语。总统得到广泛的权力,直到解散第一院的权力。第二院不是通过直接投票的方式,而是由自由市代表选出的。被赋予极广泛的权力的第二院,能够阻止第一院的一切活动。

——马生祥《法国现代化》

(1)根据材料一并结合所学,指出美第奇家族推动佛罗伦萨建筑活动的史实,并分析其支持文艺复兴运动的原因。

(2)用一句话概述材料二决议的历史意义。指出该决议所代表的利益集团,并分析其出台的政治背景。

(3)根据材料三指出“第一院”、“第二院”的含义,并说明这部宪法所确立的政体所反映的法国社会面貌。

材料一 明清之际,以传教士为桥梁和纽带的中西文化交流是在平等的条件下进行的一种双向交流。一方面,为了传教的需要,他们将西方的科学文化知识传入中国,一批诸如《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器图说》《火攻挈要》等书的翻译以及世界地图的传入,打开了明朝知识界认识和了解“西学”的窗口,冲击了明代崇尚空谈的学风,促进了我国传统科学的发展。另一方面,他们又通过传递书信和翻译中国典籍等方式,把中国悠久灿烂的文化介绍给欧洲,中国儒家思想对欧洲18世纪启蒙思潮产生了相当大的影响。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点和历史作用》

材料二 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机,救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自林延清、丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识指出明清之际中西文化交流的影响。

(2)依据材料二,概括近代中西文化交流的特点,结合所学知识分析其原因。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 统治者自称“天子”,他从天那里接受统治人民的“天命”。告诉人们季节的天文历法成为天命的象征,因此制定历法和颁布历法成为帝王政治的首要任务,所谓“现象授时”。同时这也是帝王的特权,对此帝王统治者们都要小心翼翼地加以保护。改变历法就意味着改变天命,具有重大的政治意味。改历不仅是专业的天文学问题,而且是重大的宗教政治问题。除了历法以外,占星术也是中国古代天人对应宇宙论中的重要一环。在天人对应的体系中,各种天文现象具有警示人事的作用。汉代的董仲舒把这一理论发挥到极致,提出“天人相与之际”的灾异谴告学说,使占星术也成为国家政治中的一个重要角色。

——摘编自孙小淳《天文学在古代中国社会文化中的作用》

材料二 牛顿生活在欧洲社会大变革的时代。14—16世纪的文艺复兴造成的思想解放和观念启蒙,带来了欧洲精神文化的空前繁荣,自然科学获得新的生命并蓬勃成长。英国资产阶级革命正蓬勃展开。他可以称为近代伟大天文学家。自伽利略发明第一架天文望远镜以来,人们对于宇宙的认识范围迅速扩展,牛顿由于了解了白光的组成,因而于1668年设计制成了第一架反射式望远镜,这样牛顿为现代大型天文望远镜的制造奠定了基础,使人类对天体的观察进入了一个新的阶段。牛顿在天文学上的另一重要贡献是对行星的运动规律进行了全面考察,对于潮汐现象,牛顿也作出了解释,他认为这是太阳和月球引力造成的,预言地球不是正球体。牛顿的经典力学体系奠定了之后三个世纪中物理界的科学观点,开启了工业革命的大门,启迪了人类征服自然的无穷智慧,对现代化科学技术发展和社会进步产生了极其深远的影响。

——摘编自《影响世界进程的科学巨人》《牛顿对经典力学的贡献》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代天文学发达的原因及“天人感应”学说对中国古代政治的影响。

(2)根据材料二和所学知识,概括牛顿在天文学方面取得重大成就的背景。综合上述材料,谈谈天文学对东西方科技发展的影响。

中国近代以来中学历史课程教学大纲(课程标准)的基本内容

| 材料 序号 | 名称 | 颁行 时间 | 基本内容(摘要整理) |

| 材料一 | 《奏定中学堂章程》 | 1903年 | 国史“当专举历代帝王之大事、陈述本朝列圣之善政德泽、暨中国百年以内之大事,次则讲古今忠良贤哲之事迹”。 外国史当“示以今日西方东侵危局”“注意发明实事之关系,辨文化之由来,使得省悟强弱兴亡之故,以振发国民之志气”。 |

| 材料二 | 《中学校课程标准》 | 1913年 | 侧重“民族之进化、社会之变迁、邦国之盛衰,尤宜注意于政体之沿革与民国建立之本”“本国历史授以历代政治文化递演之现象与重要事迹”。 |

| 材料三 | 《高级中学世界近现代史教学大纲(草案)》 | 1956年 | “学生认识资本主义必然死亡和社会主义必然胜利的历史发展规律”“向共产主义迈进的苏联是人类解放道路上的灯塔”“美国是战后世界上新的反动的侵略的中心”。 |

| 材料四 | 《普通高中历史课程标准(实验)》 | 2003年 | “学习从历史的角度去了解和思考人与人、人与社会、人与自然的关系,进而关注中华民族以及全人类的历史命运”“认识人类社会发展的统一性和多样性,理解和尊重世界各地区、各国、各民族的文化传统,汲取人类创造的优秀文明成果”。 |

(1)根据材料一,概括当时国史教学的核心宗旨。归纳当时外国史教学中注重培养什么意识?结合背景说明当时强调培养这种意识的主要原因。

(2)材料二特别注重对“政体之沿革”与“民国建立之本”的学习,其教育意义何在?结合民国初年史实对哪些思想政治运动产生了影响。

(3)材料三与材料四在世界史教学的目标上有何差异?结合中国当时的外部环境分析产生这种差异的原因。

材料一 薄伽丘在《十日谈》中指出尘世生活是大自然赋予的,歌颂了人的爱和重要性。达﹒芬奇的《蒙娜丽莎》描绘了一个世俗女性高贵、优雅以及沉浸在现世美好生活中的形象。

——摘编自张淑钏《论文艺复兴时期人文主义者的矛盾特性》

材料二 宗教改革的动机原本是宗教性的,然而却结出了丰硕的世俗之果。它导致了凌驾于欧洲世俗权力之上达千年之久的基督教会的分裂,从而为西欧近代民族国家的崛起创造了条件。由于每个人都可以在信仰中直接与上帝发生联系,这样就使得宗教信仰成为个人的事情、内心的事情,从而使人在精神上获得了一种真正的自由:恪守“天职”、勤奋节俭的新教伦理则成为资本主义原始积累的重要精神前提;宗教宽容精神成为一种普遍的时代背景,这种新时代背景极大地促进了科学理性与民主政治的发展,并最终汇聚成启蒙运动的澎湃洪流。

——摘编自赵林《人文主义与宗教改革》

材料三 18世纪启蒙学者高举理性与科学大旗,猛烈抨击宗教神学和封建专制主义,宣扬自由、平等、博爱、人权和法制,强调发展科学、弘扬个性、追逐功利、享受生活、建立“理性王国”。不难看出,启蒙运动实质上正是在新的历史条件下对文艺复兴运动的延续,是人文主义精神的继续弘扬。

——摘编自高九江《启蒙推动下的欧洲文明》

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴运动的实质及精神内核。

(2)据材料二并结合所学知识,概括宗教改革结出的“世俗之果”。

(3)据材料三,指出启蒙运动实质上是“对文艺复兴运动的延续”的表现。结合所学知识,分析启蒙运动兴起的“新的历史条件”。