材料 中华历史上的“大一统”发生了几次巨大的变化。以下仅举两例。第一是周秦之变。东周“大夫僭诸侯,诸侯僭天子,天子过天道”。诸子百家思考的核心的问题是如何回归一个稳定的政治秩序。孔子用“礼”维护了社会整合的基本纽带,培养了大一统文明担纲者“士”,用“史”凸显了审判罪恶的特有方式,萃取了礼乐文明的基本价值“仁”。老子强调“辅万物之自然而不敢为”“治大国若烹小鲜”“以天下心为心”“以无私成其私”。法家擅于君权的运作,主张严刑峻法。秦朝建立郡县制、统一度量衡、编户齐民、车同轨、书同文,实现了政治、经济、社会、交通、文字大一统,构建了中华文明大一统的基本框架。但是秦朝的文化整合没有做好,这个任务留给了汉朝,董仲舒构建了天下——天子——天命的神学系统。汉武帝“推明孔氏、表彰六经”,巩固了大一统。第二是唐宋之变。汉朝之后,儒家经典成为选官依据,手抄成本较高。豪族投资文化,建立起累世经学甚至累世公卿。但豪族士大夫祖尚浮虚,不堪重任。李唐一族“取塞外野蛮精悍之血,注入中华颓废之躯”而崛起。但如何瓦解豪族势力?如何真正大一统?这是科举制度建立的逻辑,也开启了中国的平民时代。但唐宋世风也面临了一个新问题:佛教的兴盛,士大夫崇尚虚无主义,以至于“儒门淡薄难收拾,天下英才归释氏”。宋代世大夫寻找的答案一是“祛邪”,重振礼义廉耻;二是“扶正”,学习佛教精密的形而上学体系,建立儒家生活方式的哲学基础。

中华文明之所以是世界上唯一没有断过流的文明,是因为文明的内核有一个政治的外壳来守护,那就是“大一统”的传统。

——节选自李勇刚《中华文化要义——大一统》

(1)依据材料及所学知识,分析周秦之变与唐宋之变本质区别,并概括先秦诸子的应对之道。

(2)如何理解“中华文明之所以是世界上唯一没有断过流的文明,是因为文明的内核有一个政治的外壳来守护,那就是‘大一统’的传统”这一观点,并用史实说明。

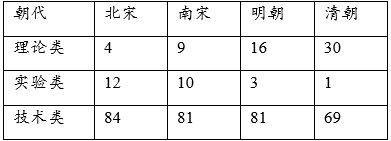

材料一:中国古代各时期不同类型科技成果所占比重表(部分)(%)

——李思孟《科学技术史》

材料二:与西方人相比,中国古人很少思考那些与物质生产发展无关的抽象问题……李约瑟指出,中国古代数学最大的缺点是缺少严格求证的思想。中国明代的李之藻曾致力于西方数学与中国古算术的对比研究,他同样认为,中国古算术最为缺乏的就是西方那种完整的推理系统。此乃尊崇实用理性的传统使然……古代中国注重功利,重政轻技的传统观念和社会环境只能孕育出诸如农学、天文学、医学、算学等以实用理性为特质的科学形态。

——夏国军《论中国古代科学的特质》

(1)根据材料一,概括指出两宋与明清时期中国古代科学发展的特征。

(2)根据材料二、分析中国古代科技具有哪些特质。并结合所学知识,说明形成这些特质的原因。

材料一:

材料二:19世纪三十到五十年代,中国近代新式学校教育兴起。外国传教士在广州、香港、上海、福州等地开办教会学校,开有《圣经》、四书、算术、地理、历史、科学、生物等课。清政府开办的新学堂,首推京师同文馆,是一所文理综合的专门学堂……民国时期,高等考试之分科,有外交官、领事官、教育、卫生、财务、行政人员、司法官、监狱官、律师、西医师等。

——据冯天瑜《中华文化》等

(1)根据材料一指出科举制的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代新式学校教育兴起的原因。与材料一相比,近代教育有哪些新发展?

材料一 宋代士人群体急遽发展与壮大,形成了鲜明的时代精神。宋初三先生之一的胡瑗提倡明体达用之学,把求理致用两者结合起来。司马光修成《资治通鉴》,其旨在“专取关国家盛衰,系生民休戚”。张载提出:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”王禹侮、范仲淹、欧阳修等人,对宋在与辽、西夏的战争中失利表示不满,都多次从“忧国”的角度发出改革时弊的呼声。宋儒们在学术上提倡求新,张载认为:“义理有疑,则濯去旧见以来新意”,程颐认为:“君子之学必日断,日新者日进也。”由此两宋儒学形成了理学、荆公学派等诸多流派,异彩纷呈。

——摘编自吴怀棋《中国文化通史·两宋卷》

材料二 甲午战争之后,人们对于儒学的意识形态和帝国统治的信心产生了更加严重的动摇。中国人心中天朝上国的形象受到冲击,士大夫开始非常自觉而积极地改变,以期回应“西潮”的挑战。1895年以后,康有为、梁启超、谭嗣同等人的思想,已经“与自强运动时期颇不相同。自强时期的求变求新,尚是相信中国的道统、中国的文化不可变,故其求变求新仅及于器物层面。而他们已经开始相信精神文化层面亦必须同时有所改变”。激进的变法者们为了挽救民族危亡,引入了从达尔文、斯宾塞到赫胥黎的进化理论。为自己的政治行为寻找新的正当性依据,也为解释“时势”,顺应“时势”提供了一个历史目的论的参照体系。

——摘编自王建朗黄克武《两岸新编中国近代史:晚清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代儒家士人群体的思想特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末“士大夫自觉而积极改变”的表现并分析其原因。

材料一 “注重家庭、注重家教、注重家风”是中华民族的优良传统,流传至今的大量优秀家风、家训,家书,蕴含着深刻的人生哲理,积淀着深厚的民族文化,成为文化传承的重要载体。明清时期,上至帝王显宦,下至普通百姓,多有家训问世。明代家训纷纷引用朱元璋亲制的《圣谕六言》,特别注意要求子弟修身养德,“做个好人”,“学而优则仕”。同时还有宣扬勤谨、诚实等商德准则的,比如清代官商胡雪岩的“五字商训”。此外当时社会上还出现了记录手工艺和科技的家训。

——摘编自徐少锦、陈延斌《中国家训史》等

材料二 被誉为“延安五老”之一的谢觉哉,以其严格的家风著称。在他写给家人的115份家书中,谢觉哉常教育子女:“我是共产党人,你们是共产党人的子女,不许有特权思想。”“也希望你们这样,为人民服务,做人民的公仆,不辜负国家和人民对你们的培养。”建国初,儿女们得知父亲做了“大官”,希望得到一些“照顾”,到城里工作。谢觉哉写信告诫说服子女们,在农村老家搞好生产生活,安分守己,做一个自食其力的劳动者。谢老的家书,反映出老一辈无产阶级革命家优秀的“红色家风”。

——摘编自郝建良《做官就要做“焦官”——从<谢觉哉家书>看家风》

(1)根据材料一并结合所学知识指出明清时期家训所折射出的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈今天建设家训家风的社会意义。