材料一 汉官员建议不宜像这样“一元”“二元”表述纪年,而应以祥瑞为每一纪元命名。武帝遂陆续追改其纪元为“建元”、“元光”等。此外,西汉前期各诸侯王也和皇帝的纪年形式一样,以自己王国内诸侯王的在位年数来纪年,皇帝与诸侯间便颇有分庭抗礼之势。汉武帝用年号纪年后,历朝历代皇帝纪年都有年号而诸侯没有,年号从其诞生时起就成了皇帝神圣统治权威的突出象征。

——摘编自辛德勇《年号背后的玄机与深意》

材料二 清末,很多知识分子提出了革新纪年方式的主张。戊戌变法前夕,康有为在《孔子改制考》中写道“孔子卒后二千三百七十六年”,改立孔子纪年亦成为其变法的一项重要主张。1903年,刘师培强调“黄帝纪年”对于汉民族保持“特立之性质”的重要作用。1903年,高梦旦提出中国应该使用西方通行的“耶稣纪年”,认为纪年仅仅只是符号,符号就应该使用简便而又通行之例,“耶稣纪年”正代表这一趋势。各种歧异的纪年主张,都借用了西方宗教的例证作为自己合理性的依据。如康有为认为:“大地各国,皆以教主纪年。”刘师培说:“吾观泰西各国,莫不用耶稣降世纪年。”1919年底,钱玄同认为中国当采用世界通用之公历纪年(即耶稣纪年),公历纪年和基督教是不相干的。此想法在当时得到很多人的认同。1949年,新中国决定采用世界通用的公元纪年。

——摘编自朱文哲《从“耶稣”到“公元”:近代中国纪年公理之变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝采用年号纪年的历史背景并指出其主要意图。(2)根据材料三并结合所学知识,分析清末民初知识分子提出革新纪年方式的原因及作用。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,阐述你对近代以来耶稣(公元)纪年在中国最终确立的认识。

材料一

材料二 将近现代历史看作是以商品经济为特征的工业文明取代以自然经济为特征的农业文明的结果;主要表现为经济领域的工业化和市场化、政治领域的民主化和法制化、思想领域的理性化和科学化。

材料三 维新派的目标正是我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

——《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

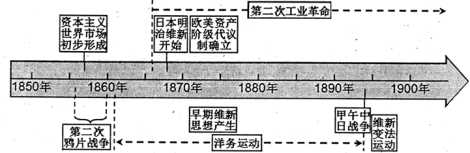

(1)解读材料一信息,从“中外关联”的角度简要概述这一阶段中西方近代化(现代化)发展进程的阶段特征。反映了世界历史发展的总体趋势是什么?

(2)概括材料二的主要观点。结合材料一和所学知识,并按材料二的观点分析19世纪后期的日本。

(3)如何理解“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”。结合19世纪中日两国的相关史实加以论证。

| A.区域地理环境 | B.经济发展水平 |

| C.汉文化影响力 | D.政府推行力度 |

4 . 历史上重大改革回眸

材料

府兵制创始于西魏北周。起初,府兵是职业兵,不属于州县管理,“兵民分治”给州县治理带来不便。早期的府兵,不是六镇鲜卑,便是关陇豪右,后来,地方豪强私家武装的乡兵也被纳入府兵系统,“兵民合一”的趋势加强。590年,隋文帝颁诏改革府兵制,

下诏军人既保留军籍,连同家属又隶属于州县,可以按均田令分得土地;其次,沿袭“魏周十二大将军之遗制”,设置十二卫府,卫府各置大将军,享领兵权,但调兵权总隶属于皇帝,武官选授、兵籍管理和军械保管等具体事务归尚书省兵部。

——据漆侠主编《中国改革史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋文帝兵制改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋文帝兵制改革的积极意义。

材料高宗远比他的前辈伟大的政绩是重新建立科举制度,并在他统治时期更多地通过科举制起用官员。中举和应试的人数开始迅速增多,科举制的影响开始在最高一级官僚机构中表现出来。相当数量的官员开始以这种方式走上仕途。但不能夸大这个趋势。官员中中举的人依然是少数,大部分官员仍靠世袭的特权入仕,甚至靠更普遍的方式从胥吏升任。

高宗统治时期的真正成就,不是想改变统治阶级内部社会力量的对比这一难以作为定论的企图,而是对科举制本身进行一系列大改变。651年,隋朝和初唐最高级的秀才考试中断;656年新设专科数学考试,与原有的两种考试一样,专为低级官员和庶民的儿子举办;658年创设了为特定应试人举行的殿试:681年明确了明经科考经书及其注疏,进士科考政治事务,从而再次确定了唐朝其后时间的科举形式。为了从取得当官资格的人当中选人担任实职,选举制被采用了。因此,国家的首要的官员选举制在高宗时期得到了彻底改造。8世纪盛唐时期实行的选举制度基本上是高宗时期传下来的。

一一摘编自(英)崔瑞德《剑桥中国隋唐史》

(1)根据材料,概括唐高宗时期科举改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简评唐高宗的科举改革。

6 . 材料 五口通商留驻外国领事后,1844年,清朝正式确立五口通商大臣。五口通商大臣先后由两广总督和两江总督兼任,负责执行对西方的外交。1860年,外国公使正式入京。次年,总理各国事务衙门建立,接管礼部和理藩院的夷务,改称洋务。1866年,五口通商大臣改名南洋通商大臣,归属总理衙门。不久,在总理衙门下又设北洋通商大臣,由直隶总督兼任。1901年,清政府将总理衙门改为外务部,位列各部之首。部门官佐逐渐专职,有品秩。关税、邮政、游学、机器、商务、军火、新军等事务,划归税务处、邮传部、学部、农工商部和海陆军等部门。外务部专注驻外使领馆的派设与管理。

——摘编自《近代中国外交史资料辑要》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出晚清外交体制的主要变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析晚清外交体制改革的影响。

材料 中国的屋舍之税起源很早,且与城市的发展密切相关。先秦的“廛布”首向官府管辖市场中的商业用房征税。汉代的“市肆之税”指向官府和私人用房,既有商业性用房也有居住用房,具有城市土地利用、屋舍和经营税共征的特点。魏晋南北朝时期的店舍之征开始对房屋划分等级,屋舍之税的征收办法开始具体化。唐代“间架税”具有单一屋税的性质,征税办法的操作性强。五代十国时期“屋税”之名正式出现,且成为国家常赋。宋代确立城郭之赋以及宅税和地税的分野。由此,屋税正式成为一个独立税目,改变了此前屋舍、土地利用和经营税混而征之的情况。这一嬗变,是我国古代城市不断发展、人口增多、城市建筑用途多样、城市空间结构不断变化和发展的结果。

——据吴晓亮等《先秦至唐宋屋舍之税嬗变研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括先秦到唐宋房产税制度演变的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明古代房产税改革的原因。

材料 唐初,征收赋税实行租庸调制。到玄宗末年,户籍制度废弛,居民转移死亡,土地买卖,财产变化,久未调查,也未重新登记造册。安史之乱后,户口削减,按丁收税已无法实行。甚久,“天下之人苦而无告”。到至德年间,由于战祸,到处向人民征收赋税,逼迫催促索求,也没有固定标准,官吏随意增加赋税,新旧税接连不断。“民富者,率为官、为僧以免课役,而贫者丁多,无所伏匿,故上户优而下户劳。”建中元年(780年),杨炎向德宗建议实行“两税法”。具体办法是:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所取与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。其租庸杂徭悉省,而丁额不变,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准而均征之。夏税无过六月,秋税无过十一月。逾岁之后,有户增而税减轻,及人散而失均者,进退长吏,而以尚书度支总统焉。”德宗采纳了杨炎的建议。“杨炎税制”的精神实质为历代仿行不替,北宋王安石变法时倡行的“方田均税法”、明代张居正施行的“一条鞭法”、清朝康熙时推行的“摊丁入亩”法,都不过是杨炎税制的翻版。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料概括杨炎税制改革的背景。

(2)根据材料简析杨炎税制改革的影响。

| 人物 | 工作简历 | 回忆片段 |

王宗术 | 王宗术,1966年成为铁路工人,从沾火到皖赣,从宣杭到京九,参与修建了6条铁路大通道 | 当时一个口号就是"建设大西南、为祖国发展做贡献,那时候十八九岁,山区里根本不知道火车是哈,但国家号召,我们就去干了。从最基础的铁路建设理论开始学起。一根25米长的铁轨要靠25个人扛,"一、二、三,地喊着;遇山开隧道,先用炸药包开路,再拿镐和铲子一点点地挖 |

王丹 | 王丹,王宗术的儿子,退伍转业到铁路系统后,参与修建的第一条铁路便是京九线。后在合安高铁庐江轨道板场当一名生产负责人 | 那时候机械化水平已经比较高了,专门的铺轨机、大型的装载设备已经上道。如今我们生产的轨道板是中国自主研发,其中的信息化程度比以前大有提高。从枕木到混凝土轨枕再到如今的轨道板,材质、形态和宽度变化的背后,是速度的要求,是创新的结果 |

王庆林 | 王庆林,王丹之子,大学毕业以后,也进入了铁路行业 | 如今,高铁正线上已经看不到石子的身影,一块块轨道板、一条条钢轨向远处伸去。以前修一条铁路至少得五六年,甚至七八年,如今,省内铁路一般两年就能完成。可见,科技的进步,让铁路建设不再艰难 |

10 . 材料 甲午战后,清廷进行军事改革,北方有袁世凯的新建陆军,南方有张之洞的自强军。《辛丑条约》签订后,清廷裁汰绿营、防勇,精选士兵成立常备、续备等军。1903年,清政府设立练兵处,总理练兵事务,各省设督练处。1904年,正式划定军制,1905年,统一全国新军编制为三十六镇;1906年,清政府改兵部为陆军部,统一指挥全国新军。1901年起,清廷在一些城市设立各种军事学堂,同时派大量留学生分赴英、法、德、日等国学习军事。由于知识分子的加入,使军队成分发生了显著变化,军队的知识化程度也有所提高,不少新思想在军队内迅速传播。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末军制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价清末军制改革。