“现今大不列颠国王的历史,就是一部怙恶不悛、倒行逆施的历史,他那一切的措施都只有一个直接的目的,即在我们各州建立一种绝对专制的统治。

……

他一向煽动我们内部的叛乱,并且一向竭力勾结我们边疆上的居民、那些残忍的印第安蛮族来侵犯。印第安人所著称的作战方式,就是不论男女、老幼和情况,一概毁灭无遗。

……

我们以这些殖民地的善良人民的名义和权力,谨严地宣布并昭告:这些殖民地从此成为、而且名正言顺地应当成为自由独立的合众国;它们解除对于英王的一切隶属关系,而他们与大不列颠王国之间的一切政治联系亦应从此完全废止。作为自由独立的合众国,它们享有全权去宣战、媾和、缔结同盟、建立商务关系,或采取一切其他凡为独立国家所理应采取的行动和事宜。

……

——美国《独立宣言》

回答:

(1)概括归纳材料中的观点及提出的要求。

(2)该宣言对印第安人的看法是否正确?为什么?

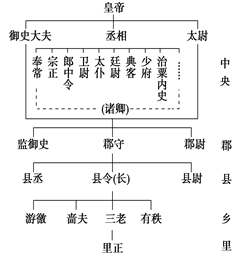

材料一 秦朝政府组织结构示意图

(1)根据材料一并结合所学,概括秦朝政治制度的内容和特点。

材料二 唐制,中书舍人拟稿,然后再由中书令或中书侍郎就此许多初稿中选定一稿,或加补充修润,成为正式诏书,然后再呈送皇帝画一敕字。经画敕后,即成为皇帝的命令,然后行达门下省。……若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还,称为“涂归”。……涂归亦称“封驳”“封还”“驳还”等,其意义略相同。……若以今日惯语说之,门下省所掌是一种副署权。每一命令,必须门下省副署,始得发生正式效能。如门下省不同意副署,中书命令便不得行下。诏敕自中书定旨门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 设“通判州军事”一至二员,与知州同领州事,裁处兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等。各州公文,知州须与通判一起签押方能生效。通判还有权监督和向朝廷推荐本州的官员。知州不法,通判可奏告朝廷。

——白钢《中国政治制度史·宋史》

材料四 第五章国务员

第四十三条国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十四条国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——《中华民国临时约法》

(2)以副署权与专制政治的关系为视角,结合所学,对以上三则材料所蕴含的历史信息进行解读。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整:解释和分析逻辑清晰。

探究历史现象一:“西学东渐”与传统科技

材料一

|

(1)依据图文材料一归纳晚明时期上述文化现象的影响。

探究历史现象二:启蒙思想与民主实践

材料二 《独立宣言》中指出:我们认为这一真理是不言而喻的:人人生而平等,并由造物主赋予了某些不可转让的权利,其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权力,才在人们当中设立政府,而政府的合法权力来自被统治者的同意。无论何种形式的政府,如若无视这个目的,则人民就有权改变它或废除它,并建立新的政府。

——引自美国《独立宣言》(1776年)

(2)材料中“政府的合法权力”的来源体现了启蒙学说的哪些理念?独立后的美国是如

何实践这些理念的?

探究历史现象三:学习借鉴与文化革命

材料三 20世纪初,在中国文化思想界出现了这样的一种思潮:

世称近世欧洲历史为“解放历史”——破坏君权,求政治之解放也;否认教权,求宗教之解放也;……

士不知科学,故袭阴阳家符瑞五行之说,惑世诬民……农不知科学,故无择种去虫之术。工不知科学,故货弃于地……医不知科学,既不解人身之构造,复不事药性之分析……夫以科学说明真理,事事求诸证实,……其步步皆踏实地,不若幻想突飞者之终无寸进也。宇宙间之事理无穷,科学领土内之膏腴待辟者,正自广阔。青年勉乎哉!

(3)结合材料三简述这场思想运动的历史价值。

探究历史四:总结规律与历史启示

(4)综合上述内容谈出你获得的认识。

材料一 顾炎武在《日知录》卷十三《周末风俗》条中,对春秋战国时期的政治现象进行了比较,指出:“春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀重聘享,而七国则无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣”。战国时期,法律制度普遍建立起来,法律成为维护新的政治秩序的主要工具。

——摘编自张岂之主编《中国历史﹒先秦卷》

(1)据材料一,指出战国时期政治领域中发生的变化。举例说明战国时期法律对新政治秩序的维护作用。

材料二 中国文明能结合内聚、弹性、磁力于一体是很令人惊奇的,因为这些特性很难在如此大规模的成长之中维持不变。自古以来的外族侵略者也每每屈服于中国文明的优越,即便在战场上把中国人打垮,例如……元代的蒙古人、清代的满族人无一例外;……尽管被统治的汉人总视他们为异族,统治者却都迅速彻底接受中国的传统。

——摘编自【英】菲利普﹒费尔南多——阿梅斯托著《文明的力量》

(2)结合所学,从政治领域方面论证上述观点。

材料三 20世纪初,中国社会正处于巨变,黄远庸在《远生遗著》中称:“晚清时代,国之现象,亦惫甚矣。然人心勃勃,犹有莫大之希望,立宪党曰,吾国立宪,则强盛可立致;革命党曰,吾国革命而易共和,则法美不足言。今以革命既成,立宪政体,亦既确定,而种种败象,莫不与往日所祈向者向左。于是全国之人,丧心失图,皇皇然不知所归。”

——摘编自杨国强《百年嬗蜕》

(3)概括民国建立前后的社会现象。结合时代背景,说明产生上述现象的原因。

5 . 法治是人类政治文明的重要表现。

材料一从《法经》到《大清律》,中国封建法典具有明晰的因革关系,长期以来自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,一切法典、法规皆以君主名义颁行,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。同样的行为不一定同罪,同样的罪名不一定同样处刑,行为人的等级身份和血缘关系成为定罪量刑的必要前提。皇帝掌握国家最高司法权。中央设司法机构,辅佐皇帝的重臣可以过问司法,但是司法长官不能过问行政。地方的行政官吏兼任司法审判。

——叶孝信《中国法制史》

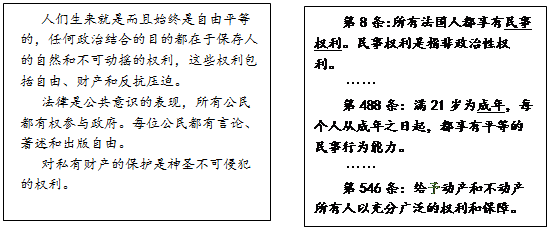

材料二《人权宣言》节选《拿破仑法典》节选

| 人们生来就是而且始终是自由平等的,任何政治结合的目的都在于保存人的自然和不可动摇的权利,这些权利包括自由、财产和反抗压迫。 法律是公共意识的表现,所有公民都有权参与政府。每位公民都有言论、著述和出版自由。 对私有财产的保护是神圣不可侵犯的权利。 |

| 第8条:所有法国人都享有民事权利。民事权利是指非政治性权利。 …… 第488条:满21岁为成年,每个人从成年之日起,都享有平等的民事行为能力。 …… 第546条:给予动产和不动产所有人以充分广泛的权利和保障。 |

材料三梁启超认为:“以今日之中国视泰西,中国固为野蛮也。其重要原因之一就在于西方各国重视法治,能做到以法治国,所以西方各国日益强盛。而晚清统治,长期以来以守旧为荣,以变法为戒。久而久之,严重阻碍了社会的进步与国家的富强,形成国势日衰的局面。立宪法为一切法度的根源……国会是确立法治国家的基础……行司法独立为立宪政治之根本。”

孙中山认为:“宪法者,国家之构成法,亦即人民权利之保障书也。宪法是立国的基础,国家强弱之点尽在宪法。有了良好的宪法,才能建立一个真正的共和国。政治上的宪法,就是支配人事的机器……我们现在来讲民治,就是要把机器给予人民。”

李大钊认为:“现在的法律是阶级的法律,在法律的下面有经济的构造作它一切的基础。经济组织一有变动它就跟着变动。照法律而言,必须将旧的经济生活与秩序,废止之,扫除之,如私有权。另规定一种新的经济生活与秩序,将资本财产法、私有法改为公有法之一种制度。”

——贾孔会《中国近代法律思想与法制革新》

(1)结合材料和所学,概括中国古代法律制度的特点,分析其形成的原因。

(2)结合材料和所学,指出《人权宣言》与《拿破仑法典》两部法律文件内容的异同。

(3)结合所学,从社会发展与法律思想变迁的角度对材料进行解读。

6 . 法治是人类政治文明的重要表现。

材料一从《法经》到《大清律》,中国封建法典具有明晰的因革关系,长期以来自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,一切法典、法规皆以君主名义颁行,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。同样的行为不一定同罪,同样的罪名不一定同样处刑,行为人的等级身份和血缘关系成为定罪量刑的必要前提。皇帝掌握国家最高司法权。中央设司法机构,辅佐皇帝的重臣可以过问司法,但是司法长官不能过问行政。地方的行政官吏兼任司法审判。

——叶孝信《中国法制史》

(1)结合材料和所学,概括中国古代法律制度的特点,分析其形成的原因。

材料二《人权宣言》节选《拿破仑法典》节选

(2)结合材料和所学,指出《人权宣言》与《拿破仑法典》两部法律文件内容的异同。

材料三梁启超认为:“以今日之中国视泰西,中国固为野蛮也。其重要原因之一就在于西方各国重视法治,能做到以法治国,所以西方各国日益强盛。而晚清统治,长期以来以守旧为荣,以变法为戒。久而久之,严重阻碍了社会的进步与国家的富强,形成国势日衰的局面。立宪法为一切法度的根源……国会是确立法治国家的基础……行司法独立为立宪政治之根本。”

孙中山认为:“宪法者,国家之构成法,亦即人民权利之保障书也。宪法是立国的基础,国家强弱之点尽在宪法。有了良好的宪法,才能建立一个真正的共和国。政治上的宪法,就是支配人事的机器……我们现在来讲民治,就是要把机器给予人民。”

李大钊认为:“现在的法律是阶级的法律,在法律的下面有经济的构造作它一切的基础。经济组织一有变动它就跟着变动。照法律而言,必须将旧的经济生活与秩序,废止之,扫除之,如私有权。另规定一种新的经济生活与秩序,将资本财产法、私有法改为公有法之一种制度。”

——贾孔会《中国近代法律思想与法制革新》

(3)结合所学,从社会发展与法律思想变迁的角度对材料进行解读。

材料一 公元前221年秦始皇统一六国,除京畿附近由中央内史直接控制外,其余地方在初并天下时分为36郡。汉初约有60郡,其中诸侯王国共占有40余郡,包括原秦王朝东部的大部分地区。诸侯王国“外有君臣之名,内有敌国之实”,汉天子所领仅15郡。汉武帝以后,郡不断扩大,至西汉末年大郡领县30-50个,而诸侯王国,大国最多领10余县,小国仅3-4县,政治上的特权也被取消,诸侯王只能“衣食租税”而已。郡与国属同一级行政区,往往郡国并称,实际郡大于国。

————摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

(1)依据材料并结合所学知识,评述秦汉时期地方行政制度的变化。

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备.就其设官分职达到的相互维系、牵制之功能厦缓解冲突而言无疑是成功的;就其行政效率来看,却是不成功的。

————摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(2)依据所学知识,结合史实说明宋朝初年政治制度改革的“成功”和“不成功”。

材料三 多年以来,对清末宪政的过程与结果总体评价不高:认为清末宪政是由清政府导演的一场政治骗局,并随着君主专制制度的灭亡,代之以民主共和政府,于是更加认为清末宪政是清政府力图挽救危局的最后表演。但无法抹杀一个基本事实,清末宪政运动中出现的《钦定宪法大纲》、资政院与咨议局、责任内阁都是中国历史上从未有过的新生事物, 20世纪中国法律和司法制度的基本框架是由清帝国在最后10年中奠立的.清末宪政运动可以看作是由中央政府主导,地方督抚、绅商积极参与的一场辐射全民的近代民主政治思想的启蒙。

——————摘编自张华《清末宪政的成就及宪政道路的反思》

(3)概括材料中关于清末宪政运动的两种不同评价。你如何看待这两种评价?

材料一 梁启超在借鉴西方民族主义的基础上,吸收了中国传统的大一统观和夷夏变易观,提出了御外自强的“大民族主义”。“大民族主义”的基本内涵是:联合包括满族在内的中国境内各民族以构建民族共同体和民族国家;汉族是民族共同体的中心和主体;保存族粹以复兴中国传统文化。……“大民族主义”顺应了中国现代化的需要,符合中华民族的根本利益,对于革命派民族观的转变及中国近代民族主义的形成的贡献颇大。

——高强《论梁启超的“大民族主义”》

材料二 扔弃传统(以儒学为代表的旧文化旧道德)、打碎偶像(孔子)、全盘西化、民主启蒙,都仍然是为了使中国富强起来,使中国社会进步起来,使中国不再受欺侮受压迫,使广大人民生活得更好一些……所有这些就并不是为了争个人的“天赋权力”——纯然个体主义的自由、独立、平等。所以,当把这种本来建立在个体主义基础上的西方文化介绍输入以抨击传统打倒孔子时,却不自觉地遇上自己本来就有的上述集体主义的意识和无意识,遇上了这种仍然异常关怀国事民意的社会政治的意识和无意识传统。在如此严峻、艰苦、长期的政治军事斗争中,在所谓你死我活的阶级、民族大搏斗中,它要求的当然不是自由民主等启蒙宣传,也不会鼓励或提倡个人自由人格尊严之类的思想,相反,它突出的是一切服从于反帝的革命斗争,是钢铁的纪律、统一的意志和集体的力量。任何个人的权利、个性的自由、个体的独立尊严,等等,相形之下,都变得渺小而不切实际。个体的我在这里是渺小的,它消失了。

——李泽厚《中国现代思想史论》

请回答:

(1)根据材料一,概括梁启超“大民族主义”的主要特点,并结合所学知识分析形成这种“大民族主义”观的原因。

(2)根据材料二,并结合所学知识,概括指出中国近代思想发展的特征及其原因。

材料一:西周灭商后,控制的地域西起今甘肃东部,东达海滨,北起今辽宁,南达长江。有的学者认为,由于技术性的因素,西周的中央政府不能有效地统治整个国家。在平定了一次严重的叛乱后,西周王室进行了大规模的“封藩建卫”:西周的统治者把统治的权力、权威和责任委任给属国,属国反过来效忠中央政府并向中央政府纳贡,提供军事支持。

——据张岂之主编《中国历史·先秦卷》、[美]杰里·本特利 赫伯特·齐格勒著《新全球史-文明的传承与交流》等资料整理

(1)结合材料和所学知识,概括与西周推行分封制有关的重要因素。

灭六国后,针对地方政治制度问题,秦王朝曾有重要的辩论。多数大臣赞成恢复分封制,而李斯却提出了不同意见:

材料二:廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,……则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(2)结合材料,分析秦始皇和李斯决定推行郡县制度的历史依据。与分封制相比,该制度具有鲜明的特点。请根据所学简要概括。

19世纪末20世纪初,地方自治的呼声在社会上骤然兴起。

材料三:康有为在1902年指出,欧美、日本等国强盛的原因在于实行地方自治,……中国所以“败弱”,原因在于“官代民治”,因此救中国之道,“听地方自治而已”。

梁启超认为,“抑民权之有无,不徒在议院参政也,而尤在地方自治,地方自治之力强者,则其民权必盛,否则必衰”。

某留日学生则认为,“地方自治制最完全者,其实业必最隆起,其国力必最强盛。地方自治制与实业要有密接之关系”,“吾民族欲自发达其实业……非亟亟趋向于地方自治之规模而进行不可”。

——据虞和平主编《中国现代化历程》第一卷、马小泉《晚清新式绅商的公民意识与政治参与》等资料整理

(3)根据材料并结合所学,分析以上三人对地方自治问题论述的不同角度,并概括由此反映的时代背景。