1 . 阅读材料,回答问题。

材料一 康熙认为“大臣廉则督抚有所畏惮,督抚清正则属下官吏操守自洁”“廉洁者奖一以劝众,贪婪者惩戒一以儆百”“天下物力有限,当为天下惜之”。他要求九卿“尔等俱为大臣,天下督抚之贤否应于平时留心细访,以备顾问,谁贪谁廉即行公举”。

——摘编自《论清朝康熙帝的廉政观》

(1)依据材料一,概括康熙的廉政观,并指出他的本质意图。

材料二 地方官征收钱税时,会以耗损为由,多收钱银,称为火耗。火耗往往成为法外之税,又无监管,腐败丛生。清雍正二年,在全国推行火耗归公制度,规定统一的征收标准(一般10%—15%),作为法定的正税,直接征收到中央。征收的“火耗”银大致有三种去向,一是作为各级官员的养廉银,二是弥补中央至地方的财政亏空;应付各项支出后仍有余钱,即可做第三种用途

——各地政府的公用银。

(2)依据材料二,归纳雍正帝推行火耗归公的主要原因及其历史作用。

材料三 清朝对监察制度非常重视。在中央设立都察院,该制上袭明朝,依清朝的具体情况略有损益。在地方设总督和巡抚,除掌一省或数省军政大权外,还有监察之职。其他挂总督、巡抚衔者,循例均兼有都察院右都御使衔或右副都御使衔,对所属地方官不仅有节制权,同时亦有监察之权。

——摘编自《论乾隆时代的廉政建设》

(3)依据材料三,概括清朝监察制度的主要特点。

(4)综上所述,谈谈对我们今天的廉政建设有何启示?

| A.君主专制存在诸多弊端 |

| B.君主专制制度根深蒂固 |

| C.君主制长期存在的原因无法解释 |

| D.君主制的存在有其特定历史条件 |

3 . 阅读下列材料,回答问题。

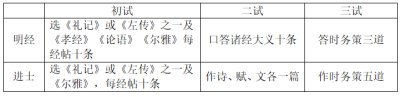

材料一唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目进士尤为贵,其得人亦最为盛焉。”

唐代明经、进士两科的考试内容

| 初试 | 二试 | 三试 | |

| 明 经 | 选《礼记》活《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条 | 口答诸经大意十条 | 答时务策三道 |

| 进 士 | 选《礼记》活《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务五道 |

——摘自陈茂同《中国历代选官制度》等

(1)根据材料一,概括唐朝科举取士考查人士的哪几方面能力?

材料二天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,惟有读书高

……

朝为田舍郎,暮登天子堂;

将相本无种,男儿当自强。”

——北宋汪洙编的《神童诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

——宋真宗赵恒《励学篇》

(2)据材料二分析,到了宋朝,在科举制影响下,产生怎样的社会风气和社会观念。对于这些观念,你怎样评价?

材料三“古往今来科举考试一再起死回生的历史说明:自古以来,中国就是一个人情社会,人情与关系在社会生活中起着重要的作用,为了防止人情的泛滥,使社会不至于陷入无序的状态,中国人发明了考试,以考试作为维护社会公平和社会秩序的调节阀。悠久的科举历史与普遍的考试现实一再雄辩地证明,考试选才具有恒久的价值。”

——刘海峰《科举学导论》

(3)材料三中“中国就是一个人情社会”的历史根源是什么?材料中认为“一再起死回生”的原因是什么?

(4)根据材料一、二、三说明科举制的影响。

4 . 阅读材料,回答问题。

材料一在两千年时间里,中国依靠其优越的文化、富足经济、军事力量,在东亚保持领袖地位,而朝鲜、琉球、安南、缅甸等周边小国则接受小伙伴的地位。构成这个以中国为中心的国际关系的基本原则,是国家的不平等,而非如近代西方那样的国家平等,“国际家庭”成员之间的关系不是由国际法来制约,而是由所谓的封贡体系来支配。封贡体系体现了儒家的礼仪观念,并确认一个等级制的世界秩序,中国在其中享有优越地位,安如磐石且不可侵犯。清廷坚持封贡体系不仅适用于亚洲周边国家,也适用于其他想与中国建立关系的西方国家。清廷把西方国家的使节当作藩属国使臣对待,作为内政的一部分由礼部和理藩院负责处理,而没有专门常设的外交机构。

——摘编自徐中约《l600—2000中国的奋斗》

材料二鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期中国外交体制形成的原因,并分析说明其与西方近代外交体制的区别。

(2)根据材料二和所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一元、明、清三代,均建都北京,地处边陲,与江南岭外相隔遥远,靠大运河转输就显得不能充分满足社会发展的需要;而且黄河,淮河、长江三大水系水流量和涨枯季节不同,特别是黄河的改道和屡有水灾发生,给运河的正常运行造成极大的困难。为此,从元代开始又从东边沿海开辟了新的海路。

元代的海路正式开始于至元二十年(1283),从崇明岛取海道直沽(天津)以达京师,这条海路从此就成为元代转输江南漕粮的主要运道,运粮数量每年达三百万石以上。当时走海路有着很大风险,粮船漂溺者,船坏米沉者,无岁不有。但这条海路的开辟却给中国古代交通迎来了新的开端,注入了新的血液,古老的运河似乎让它分担了自己的重任。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析元代开辟海路的原因及其历史作用。

材料二北京“左环沧海,右拥太行,南襟河济,北枕居庸……关口上下百十,而居庸、紫荆、山海、喜峰、古北、黄花镇险厄龙著。会通漕运之利,天津又通海运,诚万古帝王之都。”当时盘踞在漠北的蒙古各部,屡屡骚扰明朝边境,给明朝造成最大的威胁。以南京为都城来应付蒙古势力卷土重来的产重威胁,必然有鞭长莫及之危险。而北京地处北方咽喉要地。迁都北京,实行“天子戍边”,既可以加强对蒙古的防御和抗击,又可以加强对东北和西北地区的管理和控制。北京是明成祖朱棣经营多年的根据地。朱棣发动“靖难之役”,取代了侄子建文帝之前。北京是他的燕王封地,其亲信、势力也大多集于此地。迁都北京可以摆脱南京反对派旧臣的牵制。

(2)根据材料二,概括明成祖朱棣迁都北京的原因。

材料三以汉族建立的明代,在15世纪中叶,仍以北京为全国的行政军事中心。置与全国首位经济区(长江下游)的遥远距离于不顾,这是一个勇敢的创举。北京人与蒙古人、满族人只隔了一条近在咫尺的长城,军事上具有极大的冒险性。因此近代政治地理学家多誉之为“有进取性的首都”。

——辛向阳、倪建中《首都中国》

(3)综上,你如何认识北京被誉为“有进取性的首都”。

| A.唐政府注重廉政的制度建设 |

| B.儒家思想影响了唐代的廉政建设 |

| C.唐律以提高官员素质为宗旨 |

| D.廉政是促成唐代繁荣的主要原因 |

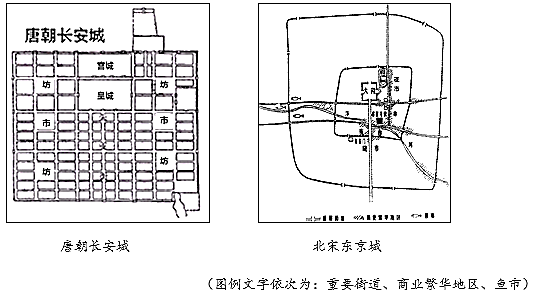

7 . 城市如同一个符号,走近它,可以领略历史的沉淀、感受时代的变迁。

材料一

(1)对比唐朝,宋朝的商业活动有何发展变化?这种变化在文学上有何体现?

材料二无论是旧的圣道还是新的科尔索大街,罗马的轴线总是畅通无阻的,都是一条供人流通的大道。它的纪念性,是靠坐落于两边的建筑和活动于其上的人共同来完成的。

要穿越北京的中轴线?你会遇到一个又一个的障碍。故宫、天安门、毛主席纪念堂……这些新老建筑被有意识地安排在中轴线上,你要一次一次绕开。然后,如果没有这些建筑,也就没有北京的中轴线——这条轴线,并不是供人行走的,而是引导人向中心建筑致敬的。

——摘编自杨煦《城市轴线——西方与东方的对话》

(2)对比罗马与北京轴线的形态,反映出东西方城市建筑的何种不同理念,与之相适应的政治制度有何不同?

材料三明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。至清嘉庆年间湖北汉口、河南朱仙、江西景德、广东佛山并称四大名镇。汉口的港口贸易运输业颇为发达,成为我国内河最大的港口,有“十里帆樯依市立,万家灯火彻夜明”(吴琪诗)状其景,“居民填滥商贾辐楼,为楚中第一繁盛处”。颇能反映其繁盛。清乾隆年间,汉口更盛于世,仅“盐务一事,亦足甲于天下”。

——岳麓版高中新课程《历史》必修二

(3)根据材料三和所学知识,分析明清时期我国封建城市的变化及其原因。

材料四法国人傅立德在《上海法租界史》“告读者”部分写道:“尽管这部著作是如此不完善,但至少有一点好处,使读者知道我们国家在这一小块土地上的惊人努力。当第一个法国人来这里居住时,它还是一个布满了沼泽地的荒僻的地方。创建初期的寒伧的法国区(法租界)今天已经成为这个巨大的上海地区中心的一个繁华市区,它有自己的独立生活……完成这样的业绩花了多少时间呢?还不到80年。我们有权利引以自豪。”

(4)依据所学知识,该书大约出版于何时?“自己的独立生活”是指什么?

①宰相制度还不健全

②墨学曾为显学

③社会阶层的流动性很大

④走向富强的原因

| A.①② |

| B.①③ |

| C.②③ |

| D.③④ |

9 . 探究性学习是高中历史学习的方法之一,我们以“东西方文明的对话”为主题展开探究,阅读材料,回答问题。

探究主题一东西方政治文明的并存

(古希腊)这种自然环境导致多种经济形态并存……人员的频繁扩散、迁入、文流,侵蚀、瓦解着古希腊血缘亲族组织.在进入阶级社会时,地缘战胜血缘、私有制战胜原始血族共产制,在某种程度上有利于民主制度的发展。

中华文化主要发祥地中原地区,属于辽阔领域精耕细作型农耕经济,生产力的发展并没有使这里的血缘纽带遭受侵蚀,导致氏族首领直接转化为统治阶级新贵,形成君主集政权、财权、神权于一身的格局。

(l)依据材料,指出中西两种政治文明的差异及存在差异的原因。

探究主题二东西方经济文明的交流

美洲作物引进中国,大多发生在明清时期,总数超过二十种。……在不长的时间中获得了相当快的发展,不少在今天的作物构成中占据举足轻重的地位,究其原因,与明清以来人口激增导致的人地矛盾加剧及市场经济的发展有着密切的关系。

——王宝卿《明清以来美洲作物的引种推广对经济社会发展的影响》

(2)根据材料并结合所学知识,分析美洲作物的引入对明清时期社会发展的影响。

探究主题三东西方思想文化的冲突

近代中外文化交流是在冲突中进行的,并且中国文化处于劣势。中西文化之间的这种落差,影响了一些中国人对待中西文化的态度,出现了两种极端的倾向:一是“保存国粹”,一是“醉心欧化”……以上一方趋于保守,另一方又过于盲目,他们对中西方文化优劣问题的评价都过于偏激。

——张腾《近代中西文化交流中的冲突及其作用》

(3)作者认为应运用怎样的观点评价近代中西方文化?结合所学知识举例说明材料中“醉心欧化”的倾向,并简要评价。

材料一 唐代科举取士,以进士.明经两科为主,“大抵众科之目进士尤为贵,其得人亦最为盛焉。”

唐代明经.进士两科的考试内容

——摘自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料二 天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,惟有读书高

……

朝为田舍郎,暮登天子堂;

将相本无种,男儿当自强。”

——北宋汪洙编的《神童诗》

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高楼,书中自有黄金屋。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

——宋真宗赵恒《励学篇》

材料三 “古往今来科举考试一再起死回生的历史说明:自古以来,中国就是一个人情社会,人情与关系在社会生活中起着重要的作用,为了防止人情的泛滥,使社会不至于陷入无序的状态,中国人发明了考试,以考试作为维护社会公平和社会秩序的调节阀。悠久的科举历史与普遍的考试现实一再雄辩地证明,考试选才具有恒久的价值。”

——刘海峰《科举学导论》

请回答:

(1)根据材料一,概括唐朝科举取士考查人士的哪几方面能力?

(2)据材料二分析,到了宋朝,在科举制影响下,产生怎样的社会风气和社会观念。对于这些观念,你怎样评价?

(3)材料三中“中国就是一个人情社会”的历史根源是什么?材料中认为“一再起死回生”的原因是什么?

(4)根据材料一.二.三说明科举制的影响。