皇帝机构设置备注唐太宗无任用了一批学士作为自己的政务顾问高宗北门学士负责辅佐皇帝处理部分国家政事,以分宰相之权玄宗翰林院起初取代中书省的部分职权,后来取代部分宰相权力,成为皇帝身边的决策中枢,贞元以后,人们有的称翰林学士为“内相”

评析材料中的备注信息(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,语言表述清晰。)

材料一 唐代的御史台以御史大夫为主要长官,御史中丞为副职,“掌持邦国刑究典章,以肃正朝廷”。御史台之下辖有台院、殿院、察院。台院的御史官位仅为从六品,但其职掌是创举百宫,参与审判,对官员弹不必经御史台长官同意,有权直接向皇帝奏参。殿院殿中御史,从七品下,“掌殿廷供奉之仪,京畿诸州兵皆隶焉”。此外,还负责推按狱讼,监察、巡视京城仓库和驻屯京师的诸卫及禁军。察院监察御史,正八品下,主管分察巡按州.县,“知朝堂左右厢及百司纲目”出巡时的声势相当显赫

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》

材料二 都察院为清代中央最高监察机关,其所属执行监察任务的机构有六科给事中、十”五道监察御史等等,科道官可“创动百司,辨明冤枉,及一应不公不法事”。弹动的对象有“皇子、诸王及内外大臣官员”。

——摘编自刘战<试论清代的监察制度》

材料三.早在1906年,孙中山在《民报》创刊一周年大会上就指出,纠察权,专管监察弹劾的事。这个机关定要独立……”.监察院仅对国民大会负责,总统无叔干预监察行使职权……1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会通过决议,率先建立党的监察机构及中央和地方各级监察委员会,从而在党内组成了条块结合的党员监察网。1925年8月,在广州国民政府成立不久,即宣告监察院成立。

——摘编自余信红《民国时期的监察制度评析》

材料四 中国政务院人民监察委员会在1950年工作任务中提出要收集苏联社会主义国家监察工作的理论与法规以作监察人员学习的资料,决定在中央一些部门内聘请工作人员担任该委监察通讯员。1953年政务院通过了《各级人民政府监察机关设置人民监察通员通则》,其中规定“人民监察通讯员应每3个月至半年向其原推选单位的群众报告工作一次”。监察通讯员监察国家机关及其工作人员不正之风、贪污腐化等行为现象。至1954年10月,全国已发展了十万多人民监察通讯员。1955年,党的全国代表会议决定成立中央到地方的各级监察委员会,领导行政监察机构开展工作。

——摘编自邬思源《新中国初期人民监察制度及其实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐代监察体制的历史影响。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出从清代到民国前期监察制度发生的变化,说明出现这些变化的社会背景。

(3)根据材料四并结合所学知识,简析新中国初期监察制度的历史意义。

材料 从历史上看,中国地域辽阔、民族众多,“大一统”始终是传统中国政治思想和政治格局的主流,是对地域性“因俗而治”政治传统的超越。中华文明在“大一统”这一重要政治传统的凝聚力下,发展成为唯一延续至今的古老文明,六合同风、九州共贯。可以说,“大一统”不仅作为中国传统政治文化最鲜明的符号存在,而且构成了中华民族文化共同体的需要。

——摘编自伍云亮《道德之维:我国国家制度体系彰显优秀传统文化底蕴》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。要求:结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰。

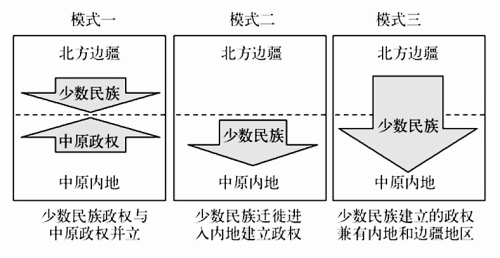

材料一 北方边疆少数民族建立的政权与中原内地关系的三种模式

注1:图中虚线为中原内地与北方边疆的地理人文分界。

注2:箭头中标注的“少数民族”不是泛指所有的少数民族,而是特指具体时期的具体民族,即“某某王朝时期的某某民族”。

材料二 契丹、女真等民族建立的王朝,跟汉唐时期些游牧民族建立的部落联盟制国家有了非常大的不同。一方面,他们并不是像之前倏忽兴废那样的一种体制,而是相对来说比较成熟了,在政治、经济、军事各个方面都可以和中原王朝相提并论;另一方面,他们不像十六国北朝、五代沙陀三王朝那样长期居处汉地,最终完全放弃草原故土,也有别于匈奴、突厥、漠北回鹘等草原游牧汗国。辽、金、蒙古把大片汉地纳入统辖之下,同时又始终将位于内陆亚洲的“祖宗根本之地”视为各自领土结构的重要部分以及族属、文化认同的珍贵资源。

——摘编自邓小南《忧患与繁荣:北族政权的兴衰》

(1)阅读材料一、二,结合所学,就模式一和模式二,各举出历史上的两个实例说明。

(2)阅读材料二,结合所学,评析模式三。

材料明清时的土官均由该民族的各级头人世袭其职,一部分官职的任免袭替由兵部负责,政务归各省军事部门统率,这类官员一般称为“土司”。另一部分长官如土知府、土知县,其任免世袭由吏部负责,政务归各省布政使司负责。土官倚仗权势,加重对各族人民的盘剥奴役,各土官为了争夺财物常常发生武装冲突,对中央也叛服不定,鉴于此明清两代多次推行改土归流政策来废除土司制度。明永乐十二年,明军在平定思州、思南两地叛乱后,废除土司,设贵州布政使司。清雍正时期,在云南、贵州、广西一带大规模改土归流,收缴土司印信,改设府、州、县,实行与内地一样的制度,但是改革范围有限,改革并不彻底。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

(1)根据材料,概括明清土官制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析明清两代改土归流的政策。

材料一 以往对科举制的评价存在许多认识误区,出现各种与历史实际不符的、似是而非的流行说法。如下∶

寒门子弟既无力支付读书的费用,又没有关系照顾,很难高中和得到施展抱负的机会。同时,科举制不允许女性报考,将半数人口排除在外。

以“文章词赋,冠绝当时”的才子蒲松龄屡试不中而郁闷而死,《儒林外史》中的范进参加乡试中了举人喜极而疯,鲁迅笔下的孔乙己对人说话总是满口之乎者也。总之,科举制要么压抑或遗漏人才,要么造就迂腐儒生。

科举制造成科技于明清以后落后于西方。中国科技成就在世界上的比重,如下表∶

| 时间 | 前6—前1世纪 | 公元1—400年 | 401—1000年 | 1001—1500年 | 1501—1900年 |

| 占世界比重 | 50% | 62% | 71% | 58% | 29% |

——摘编自刘海峰《为科举制平反》等

材料二 孙中山多次谈到科举选拔人才的积极作用,认为“此制最为公允,为泰西各国所无”。1918年孙中山称科举考试为“中国良好之旧法”,期望在共和政治中复活这些优良的制度。1924年8月26日,孙中山以中华民国陆军大元帅名义正式公布了《考试院组织条例》及《考试条例》《考试条例实行细则》等。

——摘编自刘海峰《为科举制平反不等于否定科举》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料所列“误区”的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析孙中山对待科举制的态度。

始于隋唐的科举取士制度,千余年来一直是传统文化士人的进身之途……。

晚清士人对科举制时有非议,但科举制的废除被提上改革的日程则是在戊戌维新运动之中。虽然维新派明确提出“废除八股,改试策论”的主张,但不久即因戊戌政变而事实上未付诸实施。庚子事变后,科举改革的讨论又热闹起来。1901年,朝廷发布废八股时文,改试策论及永久停止武科的上谕,但并未对文科的废止问题表示意见。1904年,张之洞上奏认为,举办“新政”两年来,学堂未兴,是由于科举未停,主张分科递减科举,给一段过渡时期,使科举学堂归于一途。上奏得到批准。

1905年8月,由于日本在日俄战争中的胜利已成定局,引起中国舆论的极大关注。袁世凯、张之洞等地方督抚认为,科举已成新学的障碍,十年三科递减科举中额的方法已是缓不济急,奏请立停科举,推广学校,将育人、取才合于学校一途。这个奏折得到谕旨的批准:“著即自丙午科为始,所有乡、会试一律停止,各省岁、科试,亦即停止。”至此,在中国存在了一千多年的科举制度终于宣告结束。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

阅读材料,结合所学,评析科举制度的兴衰。

材料

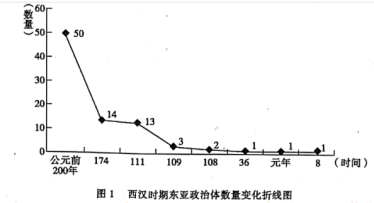

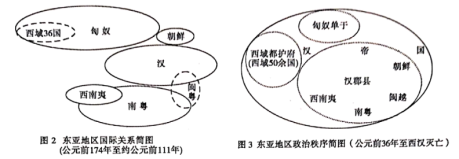

——摘编自苗中泉《从三强并立到帝国秩存一一西汉时期东亚国际体系的演变》

有学者在研究西汉时期东亚政治形势时制作了以上三幅示意图。请从以上图示中任意提取西汉时期东亚政治形势演变的一个趋势并结合所学知识进行评析。

材料 有学者认为,科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。科举制的废除使绅士群体产生的机制不复存在,这导致了实际和潜在的儒家群体力量的削弱,儒家思想越来越失去民众基础。以废除科举为前提的晚清改革,在某种意义上说是对传统制度体系中儒家成分的否定,同样也是对儒家制度体系的否定。

——摘编自干春松《科举制的衰落和制度化儒家的解体》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 中国古代监察制度是封建官僚政治制度的重要组成部分。秦汉时期,御史大夫“位上卿,银印青绶,掌副丞相”;唐朝时,“凡丞相有阙,则御史大夫以次序迁”;明代的御史巡按地方时,各省的“布政以下,皆以作揖为名,曰候于御史之门”。秦朝监察机关其职不专,至汉武帝时期,中国历史上形成第一个相对独立的监督机构——兰台寺。而自魏晋御史台脱离少府后,中央监察主体机构与行政机关分离,地方稽查机构一般也不隶属于地方衙门。在行使监察权力之时,监察机关与监察官员以法律为准绳依法监察。

——摘编自邱永明《中国监察制度史》

材料二 我国古代监察制度在封建政治中处于一种独特的地位。它通过监察百官和向皇帝谏诤朝政得失来行使职权,因而是封建国家机器的调节器。但是,在封建君主专制下,监察制度的兴废和成效,取决于皇帝的品质意志及皇权的强弱。秦汉时期,监察往往与行政、司法、军事及宫廷服务交织一起。晋代御史职权也很广泛,“自皇太子以下无所不纠。”唐代监察体制没有改掉历代监察官吏职权混杂的通病,使唐朝末年一部分监察官吏演变为地方军阀。到明代,十三道监察御史和六科给事中机构重叠,职权混淆,工作效率很差。

——林雅《中国封建监察制度及其得失评析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代监察制度的主要特点。

(2)根据材料一二并结合所学知识,简析中国古代监察制度的历史作用及其局限性。