材料一 我国古代自秦以来,多数朝代的监察机关职责就是监察百官。自中央至地方垂直领导, 具有相对独立性,监察官员摆脱了行政、司法桎梏,被誉为“天子的耳目”。历代对监察官员的选拔均十分严格,而对监察官员的考核,比一般官员更加严苛,奖优罚劣力度极大。 汉武帝时期的《刺史六条》、唐代的《监察六法》、明代的《宪纲条例》等都是以法律的形式严格规制监察权行使。为使监察机构既发挥应有效能,又要防止监察机构形成社会和地方独立政治势力,皇帝一方面赋予监察官至高无上的权力,但同时又不得不压低他们的官职品级。

——摘编自巩建萍《我国古代监察制度评析及其现代镜鉴》

材料二 孙中山、章太炎等人主张建立民主立宪政体,坚决反对沿用封建监察模式,认为监察官员是对民选的国民大会负责,而不是对君主负责,并主张监察官员应从考试、选举、任 命等较为民主的方式中产生。要求监察机构作为政体的一个独立部分,加强对所有政府官员的监察,充分保证监察机制能够持续有效地发挥它的效能。同时,他们吸取了中国古代监察思想的合理成分,反对只依赖议会对政府进行监察,认定建立独立的,有较大权力的监察机制是必要的。

——摘编自马克敏《略论民国时期的监察思想》

(1)据材料一说明统治者为实现监察效能最大化所做的制度设计,结合所学知识指出监察制在汉、唐、明三代发挥“天子耳目”作用的具体史实。

(2)据材料二并结合所学知识,概括民国时期监察思想的特点并分析其成因。

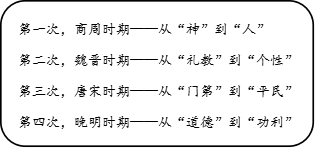

材料 学者鞠佳认为:“中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮。”如图。

——摘编自鞠佳《变革之路:中国历朝改革得失》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或任意一点,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)材料 夏商时期,人们对于居四周及文化上与内地不相同的民族称之为“夷”,自称 为“夏”或“华”。春秋战国时期,内地与周边始有文明之比较,对文化低即不遵守周礼的人或族称为蛮、夷、戎、狄,以示华夷有别。汉初,由于国力上的劣势,在处理民族关系理念上沿袭先秦的华夷思想,凸显“夷夏”之大防;武帝时又进行了调整,强调“以夏化夷”,纳“夷狄”于华夏,实现一统。唐太宗视“四夷”与华夏享同等人格,对各民族“爱之如一”,促进民族之间完成了深度的文化交流交融,推动着多民族整合不断向前发展。清朝时乾隆的“华夷”观念又有所突破,认为天下“大一统”为“天地之常经,古今之通义”,“夷狄而中华,则中华之:中华而夷狄,则夷狄之”,从而摆脱了“华夷之大防”的观念。清代“华夷”一体的理念,无论从理论层面还是从实践层面,均实现了对传统“华夷”观的历史超越。

——摘编自段超高元武《从“夷华之辩”到“华夷一体”;中华民族共同体意识形成的思想史考察》

(1)据材料并结合所学知识,概括指出古代中国“夷夏”观念演进历程及原因。

(2)据材料并结合所学知识,说明古代中国“夷夏”观念演进的深远影响。

材料一 总观国史,政制演进,约得三级:由封建而跻统一,一也(此在秦汉完成之)。由宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人政府,二也(此自西汉中叶以下,迄于东汉完成之)。由士族门第再变而为科举竞选,三也(此在隋唐两代完成之)。全国政事付之官吏,而官吏之选拔与任用,则一惟礼部之考试与吏部之铨选是问。此二者,皆有客观之法规,为公开的准绳。有皇帝(王室代表)所不能摇,宰相(政府首领)所不能动者。

——钱穆《国史大纲》

材料二 我们看中国古代的政治体制,对此需要做具体分析。如果没有这样的体制,中华文化的传承与发展则无从谈起。中国的君主集权制度曾经对包括皇帝在内的统治者形成过一定的制约,更加重要的是,这种体制有利于维护中国多民族国家的统一和安宁。其中的科举选官制度扩展了统治集团的社会基础,为中小地主和平民开辟了入仕途径,形成了由下层社会到上层社会的政治通道,特别是科举制度将教育制度与选官制度结合为一个整体,在一定程度上保证了上层官员队伍的知识水平,为中华文化的传承发展作出了贡献。中国古代有法制,缺少法治。君主把法制作为治民治吏的一种手段,自己则凌驾于法制之上。正因为如此,同一个制度体系,在不同的君主手里,可以有不同的效果;一治一乱,有天壤之别,反映出人治的弊端。

——摘编自张岂之《从民族复兴的高度看中华文化前景》

根据材料并结合所学知识,就“中国古代政治体制与中华文明发展”进行评述。(要求:观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料 唐代在都督、刺史等正官升迁或有故暂缺之际,往往临时派员代理,主持州、府之务。即通常所谓的“知州府事”。宋朝建立后,继续推行这一政策,在统一战争中,“凡诸郡入版图,率命朝臣出守,曰权知(暂代)州事”。行之既久,大藩镇多授文臣,乃始尽正其衔,明曰知某府、某军州事也。后来,知州制完全取代刺史制。

咸平二年(999年)闰三月,官僚朱台符上奏,他在奏文中说:刺史、县令,亲民之官,有民人焉,有社稷焉,盖三代之诸侯也。故汉宣帝曰:”与我共治者,惟良二千石乎!"光武亦曰:“朗官上应列宿,出宰百里,苟非其人,民受其弊。”诚重之也。顷者,不除刺史,止以知州代之,其差委也,上自仆射、尚书,下至京官、奉职,率多轻授,未尽当任。

——摘编自李昌宪《略论宋代知州制的形成及其历史意义》

结合所学知识,概括材料反映的主要问题。你如何看待朱台符的上奏?(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 宋太宗在即位诏书中说:“先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲之为制,纪律己定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。”宋代士大夫们在谈及国家的政治取向、制摩原则时,经常与“祖宗之法”联系起来,从这个意义上说,“祖宗之法”就是国家的根本大法。宋代中央集权的活力与僵滞,权力机构的分立与集中,文武制衡关系的形成,乃至赵宋王朝的兴与衰,处处都会遇到所谓“祖宗之法”的问题。

——摘编自陈苏镇主编《中国古代政治文化研究》

材料二 对于赵宋的“祖宗之法”应该做出更为理性的分析。只有将其置于特定的社会政治情势下,才能把握其合理内核及演变趋势,充分认识其对于宋代政治所具有的实际意义。

——邓小南《祖宗之法》

(1)依据所学知识,对材料一中最后‘宋代中央集权的活力与僵滞……处处都会遇到所谓“祖宗之法”的问题’予以说明。

(2)阅读材料一、二,结合所学谈谈你对宋代“祖宗之法”的认识。

材料一:一个青年跑进太学求学,毕业后,被派到地方服务。待地方服务行政有了成绩,再经长官察选到中央,又经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时(西汉)入仕从政的唯一正途,政府一切官员,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们只能叫它作读书人的政府,或称士人政府。

———摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门阀世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处在于它基于考试录用原则,表面上“人人有份”、高度流动。然而即使到宋明科举名额大为增加,也还是“粥少僧多”,竞走“独木桥”,士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。故唐太宗有脍炙人口的名言:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

———王家范《中国历史通论》

材料三:北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。北宋中期熙宁年间,枢密使文彦博提出了“与士大夫治天下”的说法。

———摘编自《中华文明史》第三卷完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉政府成为“士人政府”的主要推动因素有哪些?

(2)材料二中的“地方推举制”是指什么制度?与它相比,科举制的政治作用是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析北宋士大夫群体崛起的时代背景,并谈谈如何理解“与士大夫治天下”的说法。

材料 宋初,由朝廷临时任命主考官,改变知贡举一般多由礼部侍郎出任的做法,称权知贡举,为了分割其权,后又增设权同知贡举若干名,以后成为制度。宋太祖时,知贡举官虽然并不固定人选,但每当朝廷任命之后,并没有立即隔离,他们在主持考试之前仍有足够的时间接受请托或授受贿赂,因而往往发生徇私舞弊的现象,甚至引起落第士人的诉讼。据《宋史·选举志三》记载:“初立四门学,自八品至庶人子弟充学生,岁一试补。差一学官锁宿,弥封校其艺,疏名上闻而后给牒。”此举得到太宗皇帝的赞赏,“后遂为定制”。宋真宗时两次下诏,重申这项制度。为了加强对主考官的监督,又进一步规定,负责各类发解试的考官,也得与知贡举一例锁宿。锁宿制度规定:各级主考官员一经受命,立即和外界隔离,就是家人也一律不得见面,直到考试结束。其锁宿时间一般为一个月,若事情没有办完,就适当延长。

——摘编自崔勇、丁建军《宋朝科举考试制度改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出宋代实行锁宿制度的原由。

(2)根据材料并结合所学知识,说明宋代实行锁宿制度的影响。

材料 对待清朝统一台湾后如何善后治理的问题,康熙帝始终秉持民族大义。澎湖之战后,郑克塽、刘国轩、冯锡范等顺应历史大势,没有负隅顽抗,清军得以兵不血刃地进入台湾。相应地,清朝对他们采取宽容政策,部分人还受到重用。对郑氏政权的普通士兵,“愿入伍归农,各听其便”。清政府在台湾“设府一,曰台湾;县三,附郭曰台湾,外曰凤山、诸罗”,并派兵驻防台湾本岛和澎湖。进驻台湾的清军不用台湾百姓供应,只有日常食用的蔬菜在台湾本地采购;清朝还暂时免除了台湾的正赋和杂饷,“三年后开征”,以确保军民相安、赢得民心。

——摘编自邓涛《康熙统一台湾是秉持民族大义之举》

(1)根据材料,概括清朝统一台湾后善后治理的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清朝统一台湾后的善后治理。

材料 立国之初,具有危机感的朱元璋意到:官员队伍亟待整饬,廉政法制亟需推行。故颁布了多部廉政方面的法律,其中最著名的有《大明律》和《明大诰》,加大了惩治食官污吏的力度。朱元璋经常对官吏耳提面命,反复告诫他们要清廉为官,并命人编纂了教化官吏的典籍。为提高各级官吏的法律素质,朱元璋将通晓法律作为官吏考查的重要内容,经常表扬和越级提拔廉洁奉公的官吏。还设立都察院、六科给事中、提刑按察使司,三个监察机构互相杂糅、渗透,中央和地方形成双重监拉体系。并规定百姓可以通过通政使司告发贪官污吏,也可以直接奏达皇帝,各级官吏如有阻拦将严惩不贷。

——摘编自林雅璟《试析洪武年间的廉政法制建设》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朱元璋廉政法制建设的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析朱元璋廉政法制建设举措的影响。