材料 立国之初,具有危机感的朱元璋意到:官员队伍亟待整饬,廉政法制亟需推行。故颁布了多部廉政方面的法律,其中最著名的有《大明律》和《明大诰》,加大了惩治食官污吏的力度。朱元璋经常对官吏耳提面命,反复告诫他们要清廉为官,并命人编纂了教化官吏的典籍。为提高各级官吏的法律素质,朱元璋将通晓法律作为官吏考查的重要内容,经常表扬和越级提拔廉洁奉公的官吏。还设立都察院、六科给事中、提刑按察使司,三个监察机构互相杂糅、渗透,中央和地方形成双重监拉体系。并规定百姓可以通过通政使司告发贪官污吏,也可以直接奏达皇帝,各级官吏如有阻拦将严惩不贷。

——摘编自林雅璟《试析洪武年间的廉政法制建设》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朱元璋廉政法制建设的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析朱元璋廉政法制建设举措的影响。

材料一 唐宋等汉地王朝治理边疆,实行的都是羁縻政策。边疆部落首领既接受朝廷的州县官爵印信,又保持原有的称号、辖境和权力,自理内部事务。蒙元王朝在边疆范围内设置的政区主要是:宣政院、行省、宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等。如在岭北、东北和西北,行省及宣慰司是直接治理边疆的主要官府形式。在西南,除云南设行省和宣政院主管吐蕃外,主要是宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等“土官”设置。明清两代大抵沿袭此项重要政策。

——摘编自李治安《元代政区地理的变迁轨迹及特色新探》

材料二 清朝入主中原以后,继承了中国历史上传统的“羁縻政策”,在新疆表现得尤为明显。1762年,乾隆皇帝在统一了天山南北路以后,设伊犁将军,统辖全疆。在行政体制方面,清政府在新疆东部汉族人口较多的地区,实行州县制,其行政、司法、税收等制度均同于内地各省。在蒙古族、哈萨克族和维吾尔族中,实行“札萨克制”“伯克制”,册封或任命各族首领,由他们对本地区本民族人民直接进行统治,各项制度仍按旧俗。清朝在统一全国后,不断改进对边疆的治理方式,适时加大治理力度。清政府对西北少数民族地区立法主要采取三种形式:皇帝谕旨、臣工条奏及则例、条款。时人称“立法因地因情、断狱从俗从直”“罪名项目较多、刑罚种类较少”“人命案“罚服”完事,抢劫案斩绞了结”“对士官同罪异罚,按等级从重论处”“禁止对外通婚,维护封建夫权”“军律占一定比重、官兵民都受其约束”……近代边疆危机迫使清政府对其边疆治理政策进行调整,1884年11月,清廷正式批准新疆建省。新疆实行与内地一致的行政管理制度。1885年,孤悬东海的台湾继之建省,1907年,东北的辽宁、吉林、黑龙江改设行省。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》等

(1)根据材料一、二结合所学知识,概括元明清时期边疆治理的特点。

(2)结合材料二和所学知识,指出晚清时期边疆治理制度调整的时代意义。

材料一 钱穆认为,中国过去的政治纵要说它是专制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。按照他的叙述,唐朝的中央政府组织则更校汉代进步,它影响了以后一千多年的政治制度建设。体制、观念上的进步不仅体现在此,更是有把政权开放给全国各地,不断奖励知识分子加入仕途。

——毛凯贤《中国官僚政治的历史评价》

材料二 行省实行群官负责和圈署会议制(即通过行省官员集体开会共同负责),行省官员通常由平章、右丞、左丞、参知政事等六七人组成,...无论行政、财政、军事、司法诸事权.朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)据材料一,指出钱穆的观点,并结合唐朝三省六部制的史实予以说明。

(2)据材料二及所学知识,说明“元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级滴化形态”的理由。并以人命重案为例,说明元朝中央是如何以监察机构进行监督的?

材料一 “大一统”是对理想中的以“天子”为核心的“天下”秩序的高度概括。“大一统”观念是在中国传统天下观和服事制基础上形成的,是中华文明的核心内容,主导着中华大地的人群从分散走向凝聚,不断壮大,“滚雪球”一样促成了中华民族的形成与发展;主导着疆域从分裂走向统一,“中国”一词,也由最初指称狭小的“王畿”,秦汉以后指称以“郡县”代称的中原地区,也像“滚雪球”一样拓展,最终在1689年签订的《尼布楚条约》中成了多民族国家一清朝的代称。可以说,中华大地上生息繁衍的所有政权和人群对“大一统”理想的持续追求主导着中华大地的历史分分合合、人群不断凝聚、疆域持续凝聚拓展,为清代多民族国家的形成、为中国最终由传统王朝国家发展为近现代主权国家奠定了牢固的基础。

材料二 秦朝以来,“天子(皇帝)”成为“大一统”天下秩序的权力核心。废分封立郡县的举措使“中国”(中原地区)有了凝聚为一体的趋势,不仅使“中国”成为“大一统”观念具体实践的核心区域,而且拥有“中国”并继承和发展“大一统”政治秩序成为评价后世王朝是否为“正统”的基础标准。“大一统”观念诞生于中原地区的农耕族群中是学界普遍的认识,其在多民族国家中国形成与发展过程中的重要作用也得到了高度评价。但也应该清醒地认识到,以秦、汉、隋、唐、明等为代表的农耕王朝的“大一统”观念依然具有局限性,清朝雍正皇帝在《大义觉迷录》中曾经对前代的治理思想和实践做过如下评价:“自古中国一统之世,幅员不能广远,其中有不向化者,则斥之为夷狄。……是中国之疆土,开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”雍正皇帝可谓点出了农耕王朝“大一统”观念共有的显著弊端,这或许也是北魏、辽、金、元、清等非农耕王朝之所以持续推动多民族国家中国不断发展并最终底定于清代的深层次原因。

——以上材料均摘编自李大龙《农耕王朝对“大一统”思想的继承与发展》

(1)根据材料一,概括多民族国家中国得以形成和发展的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国古代“大一统”思想的特点与局限。

材料一 夏朝,设有监察之官“啬夫”。战国时期,李悝的《法经·杂律》为惩治滥用职权等职官犯罪提供了法律依据。自魏晋始,御史台脱离少府而成为完全独立的监察机构。唐代,尚书省左右仆射兼掌对御吏的监察。我国古代监察官员的选拔与任用,其标准大致包括品德、学识和经验三方面。如宋朝规定:“非曾经两任县令,不得除(授予)监察御史。”明朝谏官的职能由六科给事中取代,监察六部官员。清雍正年间,清廷取消了六科给事中执掌的封驳权,“以六科内升外转,始隶都察院”,都察院的监察职能进一步加强。清政府制定了我国古代最完整的一部监察法典《钦定台规》。至此,我国古代监察系统达到了高度的统一和严密。

——摘编自张国安《论中国古代监察制度及其现代借鉴》

材料二 南京国民政府时期的监察院是颇具特色的独立监察机关,它直接源于孙中山的“五权宪法”思想。在近代中国的政制实验田里,基于中国传统的独立监察制度和源自西方的议会监察制度互相竞争。经过民国初年的探索与南京国民政府“训政时期”监察院的实践,1946年“中华民国宪法”将美国式的参议院制度与中国传统监察制瘦融于一炉,使得监察院无议会之名却有议会之实。这样中西合璧的制度探索受到很多批评,但无论如何,监察院制度的弊端并不构成废除独立监察制度的理由,源自中国传统的独立监察制度至今仍有重大价值。

——摘编自聂鑫《中西之间的民国监察院》

材料三 党的十八大以来,伴随反腐败斗争形势的不断高涨,我国监察体制改革也在不断深化。国家监察体制改革由试点到全国推行,提高了监察机关的地位和独立性,实现了监察的无死角、全覆盖,整合了监察资源,形成了强大的反腐败合力,这是我国反腐败领域的一次重大创新,是事关党和国家事业全局的一次重大变革。

——摘编自李凌云《新中国监察制度七十年的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代监察制度的主要特征及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府监察制度形成的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出新时代我国加强监察体制改革的现实意义。

材料一 政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统有一番融合铸造,方能真实发生相当的作用。否则无生命的政治、无配合的制度、决然无法长成。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失·序》

材料二 辛亥革命是中国近代化进程中一个新的里程碑,尽管它没有实现中国社会的近代化,但这次革命进行的民主制度试验,为后来中国革命和建设积累了经验和教训……孙中山晚年颇为深刻地认识到,建立共和,“民权何由而发达?则从团结人心,纠合群力始”……年轻的受过西方教育的中国人试图在中国建立一些与他们从国外尤其是从美国观察到的制度完全一样的制度。他们所建立的制度自然对中国人民毫无意义,很快就在中国的政治现实面前土崩瓦解。

——摘编自陈其泰《近代史上有关重大是非的两个问题的评价》

请回答

(1)说出两项隋唐时期中国“自根自生”的政治制度,并分析其意义。

(2)在辛亥革命期间,以孙中山为首的资产阶级革命派“进行的民主制度试验”有哪些?为什么在“中国的政治现实面前土崩瓦解”?

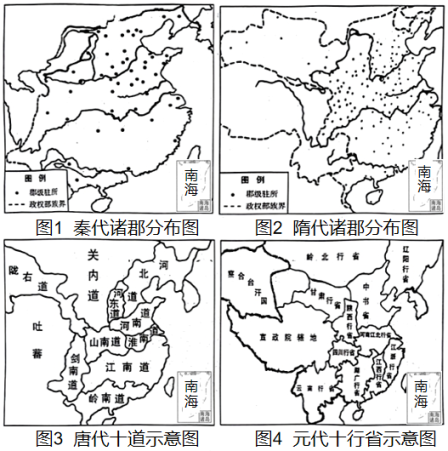

材料一

——据周振鹤《中国历史政治地理十六讲》等

材料二 对历史上行政区进行政治地理视角的研究,主要总结了三条规律:一是政区层级在三层到两层之间反复;二是政区边界划分有山川形便与犬牙交错两大原则;三是政区幅员经过由大到小,又由小到大的波动。

——摘编自周振鹤《中国历史政治地理讲义》

根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二中“三条规律”的认识。

材料 从秦到清两千多年,我们对以往的传统政治,至少不能很简单的说它是“专制政治”了。我们平心从历史客观方面讲,这两千多年,在政治上,当然有很多宝贵的经验;但也有很多的流弊。以前曾不断的修改,以后自然仍非不断的修改不可。我们可以对以往传统的政治,找出几条大的趋势。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料结合所学中国古代史的相关知识,任选一项中国古代的制度,从“得失”的角度自拟论题进行评述。(要求:制度明确,论题鲜明,论从史出,史论结合,逻辑清晰,理论升华。)

材料 隋代管理军籍的军府称骠骑府,炀帝时改成鹰扬府,州郡地方官与军府无相互统领关系,隋代统领地方州郡兵的都尉,也与地方无关。唐代前期的地方军事力量以府兵为主,唐代州县官员中,刺史被明确规定具有与军事行动相关的职权。代宗朝规定,州级政府与折冲府共同拥有对隶属于地方户籍的府兵的管辖权,府兵户籍必须同一般民户一起登记,归州县所管。“凡发府兵,皆下符契,州刺史与折冲勘契乃发。”在州级场合,刺史遇到突发军事事件时,可以先自行发兵,但必须呈报中央。此外,府兵的招募工作也有州县级政府担任,这种有地方官和折冲府共同进行的府兵军事管理机制,相互监督,使军权得到有效的发挥。

——摘编自夏炎《唐代刺史的军事职掌与州级军事职能》

(1)根据材料,指出唐代州级政府对府兵管理权限的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,解析唐代州级政府对府兵管理权限变化的积极作用。

材料一 中国历史上曾经存在各种选拔人才的标准,或以血统,或以军功,或以赀财,或以德行,或以才干等。除夏商周时期是以血缘为唯一标准外,其余大部分时期,德与才都是文官选拔标准的主旋律。夏商周三代官吏的选拔范围严格限制在血缘关系之内,他们遵从的是以血缘关系的亲疏来确定官职高下的“亲贵合一”制度。春秋战国时期,各国诸侯国纷纷摒弃以血缘为标准的选拔制度,打破了贵族制人事制度下的等级界限,使一些有才能而出身卑微的人得到重用。隋唐时期,创立了科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门。入宋,工商杂员子弟亦被允许报考,甚至僧侣道士也能应试。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料二 孙中山认为,治国关键在于选拔和任用官员,国家机关是由大小各种官吏管理运转的。官吏的好坏称职与否,直接影响着国家管理的成败。西方资产阶级国家实行常任文官制,一般只对普通文官即“下级官吏”实行考试,而“委任官”亦即政务官则通过直接选举或委任制产生,这具有严重缺陷。实行考试制度,不仅能保证人民选用德才兼备的“专门家”组成国家官吏队伍,且符合中国国情和传统。在孙中山看来,考试是实现平民政治、平等政治的美意良制。考试以其公平性在形式上为无论贫富贵贱的人提供了一个均等机会,特别有助于社会底层成员通过努力读书实现社会阶层流动,改变自己的地位。

——摘编自魏春明《民国时期文官考试制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国文官选拔制度的变化趋势及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析孙中山力主考试选用官员的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明影响一个国家文官选拔的因素。