名校

1 . 北宋初年,朝廷以禁军分驻京师与外郡,以三年为期,内外轮换,定期回驻京师。出戍迈远条件恶劣地区的军兵,以半年为期轮换,将领并不随之调动,朝廷临时任命成军统兵将官。这些做法

| A.有利于维护中央集权 | B.杜绝了地方动乱发生 |

| C.旨在提升军队战斗力 | D.增强了官兵的凝聚力 |

您最近一年使用:0次

2019-09-12更新

|

971次组卷

|

35卷引用:2019年辽宁省沈阳铁路实验中学高三上学期开学考历史试题

2019年辽宁省沈阳铁路实验中学高三上学期开学考历史试题辽宁省沈阳市铁路实验中学2020届高三9月月考历史试题天津市第九十五中学2023届高三上学期开学检测历史试题(已下线)第9课两宋的政治和军事(重难点突破)-2022高考历史一轮复习思维导图+重难点突破(中外历史纲要)高中历史大单元作业(纲要上)第四单元中国古代文明的成熟(已下线)自创单元讲练测(纲要上)第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一(讲)辽宁省沈阳市东北育才学校2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题天津市北辰区2024届高三上学期第一次联考(期中)历史试题安徽省六安市第一中学2019-2020学年高一(博雅班)上学期第二次阶段性检测历史试题湖北省荆州中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题新疆伊犁州伊宁市第八中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题四川省绵阳市江油中学2019-2020学年高二6月月考历史试题内蒙古包头市第一中学2020-2021学年高一9月月考历史试题湖北省黄冈市黄冈天有高级中学2020-2021学年高一12月月考历史试题广东省揭阳市华侨高级中学2020-2021学年高一下学期第一次段考历史试题2021-2022学年高一历史上学期同步课堂好题精炼(中外历史纲要上)-第9课两宋的政治和军事广西钦州市灵山县新洲中学2021-2022学年高一10月月考历史试题山西省太原市第五中学2021-2022学年高一12月月考历史试题天津市静海区四校2021-2022学年高一上学期期中历史试题福建省晋江市第一中学2021-2022学年高一上学期期中历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省南通市海安市立发中学2022-2023学年高一上学期第一阶段检测历史试题江苏省淮安市高中校协作体2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河北省唐山市开滦第一中学2022-2023年高一上学期期中考试模拟历史试题甘肃省兰州市西北师大附中2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安市舒城晓天中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题湖南省永州市祁阳县第四中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省濮阳市第一高级中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省淮北市第一中学2022-2023学年高一上学期第三次月考历史试题福建省泉州科技中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题甘肃省兰州第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题吉林省长春外国语学校2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题陕西省汉中市城固县第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题湖南省株洲市第二中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题天津市滨海实验中学、一百中学、青海省黄南藏族自治州中学、同仁市第一民族中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题(民族班)

名校

2 . 西汉初年,统治者认为“海内新定,惩戒亡秦孤立之败”,避免中央权力过于集中,而天子大权一旦旁落,则极可能重蹈秦朝覆辙;同时相较关中而言,关东不可控因素很多;如此庞大的国家全部收归中央管理,心有余而力不足,但是若委任外臣,又不大放心。这则材料旨在说明

| A.中央集权不利于国家统治 |

| B.分封制有利于政权长期稳定 |

| C.郡国并行制符合现实需求 |

| D.君主大权独揽导致秦朝灭亡 |

您最近一年使用:0次

2019-09-12更新

|

615次组卷

|

19卷引用:2019年辽宁省沈阳铁路实验中学高三上学期开学考历史试题

2019年辽宁省沈阳铁路实验中学高三上学期开学考历史试题辽宁省沈阳市铁路实验中学2020届高三9月月考历史试题北京市首都师大附中2020-2021学年高二上学期入学检测历史试题甘肃省武威第六中学2021届高三上学期第二次月考历史试题辽宁省沈阳市第二中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题河南省鹤壁市浚县二中2019-2020学年高一10月月考历史试题山西省运城市永济市涑北中学2020-2021学年高一10月月考历史试题山东省泰安市新泰市第一中学老校区(新泰中学)2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题山东省泰安市肥城市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题吉林省长春外国语学校2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省吉林市永吉县第四中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题广东省清远市华侨中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题湖南省长沙市南雅中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题吉林省松原市艺术长江中学2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题湖南省张家界市慈利县2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题山东省青岛第五十八中学2022-2023学年高一10月月考历史试题海南省澄迈县澄迈中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题安徽省合肥市庐江县2021-2022学年高二上学期期末联考历史试题山东省青岛第十九中学2022-2023学年高一10月月考历史试题

3 . 下表是明朝出身于两类家庭的进士在进士总数中的比例,据此可以推知明朝

| 明初 | 明末 | |

| 出身于“上三代无任实职官”家庭 | 72.32 | 60.73%% |

| 出身于“上三代无任从五品以上官”家庭 | 92.13% | 83.71% |

| A.科举制度日益走向僵化 |

| B.官宦子弟的科举优势丧失 |

| C.社会阶层的流动性较强 |

| D.家庭对政治的影响力降低 |

您最近一年使用:0次

2019-09-12更新

|

193次组卷

|

6卷引用:2019年辽宁省沈阳铁路实验中学高三上学期开学考历史试题

名校

4 . 春秋战国时期,无视“礼法”的各诸侯国比以往更加重视筑城,有学者认为当时出现了一场“大规模的筑城运动”。这一时期城邑数量之多,现于《春秋》《左传》《国语》者即达1016个,其中有“国”名为城邑之名者百余。出现这一现象的主要原因是

| A.各诸侯国的统治者拥有空前集中的财富 |

| B.形成以血缘关系为纽带的国家政治结构 |

| C.最高执政集团尚未实现权力的高度集中 |

| D.诸侯国之间出现了强国兼并弱国的形势 |

您最近一年使用:0次

2019-06-20更新

|

817次组卷

|

9卷引用:辽宁省实验中学东戴河分校2019-2020高三上学期期初摸底考试历史试卷

辽宁省实验中学东戴河分校2019-2020高三上学期期初摸底考试历史试卷2019-2020学年河南省周口市重点中学上学期高三摸底考试江西省赣州市赣县第三中学2021届高三上学期能力测试(一)文综历史试题四川省德阳市广汉市金雁中学2023届高三9月月考历史试题陕西省榆林市第二中学2018-2019学年高二下学期第二次月考历史试题山西省太原市第四十八中学校2019-2020学年高一10月月考历史试题安徽省合肥市第九中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题江西省抚州市临川第一中学2019-2020学年高一12月月考历史试题河北省衡水市第十四中学2020-2021学年高二上学期三调考试(校外)历史试题

真题

名校

5 . 唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代

| A.科举考试不重考生诗才 | B.选官制度阻断贵族入仕 |

| C.中央政府剥夺宗室特权 | D.科举取士体现公平公正 |

您最近一年使用:0次

2019-06-10更新

|

12759次组卷

|

212卷引用:辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期开学考试历史试题

辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期开学考试历史试题山东省日照市五莲县2019年高三9月模块诊断性测试历史试题2019年江苏高考文综历史试卷(已下线)专题01 古代中国的政治制度——2019年高考真题和模拟题历史分项汇编考点02 秦至元政治制度的演变-备战2020年高考历史考点一遍过2020届高三高考历史专题易错强化:古代中国的政治制度(已下线)第2讲 从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强(练)-《2020年高考一轮复习讲练测》甘肃省甘谷第一中学2019-2020学年上学期2020届高三第一次检测考试历史试题(已下线)第2讲 从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强(讲)-《2020年高考一轮复习讲练测》2019年吉林省白城市通榆县第一中学高三9月月考历史试题江西省宜春九中(外国语学校)2019-2020学年高二上学期入学历史试题2019年吉林省白城市通榆县第一中学高三上学期历史第一次月考试题湖南省湘南中学2019-2020学年高一入学考试历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2019年高三上学期第三次调研历史试题湖南省衡阳市衡阳县第四中学2019年高三8月月考历史试题(平行班)山东省泰安市肥城市泰西中学2019年高三上学期第一次月考历史试题(已下线)专题01 古代中国的政治制度-巅峰冲刺2020年高考历史二轮专项提升《备战2021年高考一轮复习易错题》易错点01古代中国的政治制度四川省成都市新都一中2021届高三9月月考文综历史试题山东省济南市莱芜第一中学2021届高三上学期第一次质量检测历史试题2018-2020三年高考真题历史分项-专题01古代中国的政治制度辽宁省沈阳市170中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第7课隋唐制度的变化与创新山东省滨州市博兴县第三中学2021届高三上学期第一次质量检测历史试题甘肃省武威市民勤县第四中学2021届高三上学期期末考试历史试题(已下线)备战2021年高考历史纠错笔记-专题01古代中国的政治制度安徽省安庆市桐城市第八中学2020-2021学年高二上学期开学考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-政治史-考点04古代中国的选官制度江西省赣州市第十四中学2022届高三上学期第一次月考历史试题(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题03三国至隋唐五代史2022年高考历史一轮复习单元滚动双测卷-第一单元古代中国与西方的政治发展历程(B卷真题滚动练)(已下线)第5课 中国古代官员的选拔-2023高考历史一轮复习重难点突破(选择性必修一)(已下线)专题09 官员的选拔与管理-2022年高考历史【热点·重点·难点】专练(全国通用)贵州省黔东南州凯里市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题云南省澄江市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题(已下线)专题04 评价型选择题-2022年高考历史选择题解题模板黑龙江省鹤岗市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题第7课 隋唐制度的变化与创新-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题01 古代中国的政治制度-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)第5课 中国古代官员的选拔与管理-十年(2012—2021)历史高考真题(选择性必修1国家制度与社会治理)(已下线)题型04 历史评价型选择题-备战2022高考历史热考题型解读五年(2019-2023)高考历史真题分项汇编——专题01古代中国的政治制度(已下线)专题03从贵族政治到官僚政治的转型-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(全国通用)专题01古代中国的政治制度-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题01古代中国的政治制度-五年(2018-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)第7课隋唐制度的变化与创新-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)广东省韶关市北江实验学校2022届高三下学期适应性考试(四)历史试题第二单元官员的选拔与管理(第5-7课)-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)(已下线)专题02中西方官员的选拔与管理-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(新高考地区专用)内蒙古呼伦贝尔市满洲里远方中学2022届高三上学期第二次月考历史试题(已下线)第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》第6课从隋唐盛世到五代十国-纲要上-2023届高三一轮必做题(已下线)官员的选拔与管理-选必1-2023届高三一轮课时练习卷四川省绵阳市盐亭中学2023届高三上学期第一次月考历史试题第6讲三国至隋唐五代的制度变化与创新-纲要上-高三历史一轮复习学案综合训练专题二三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展C卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习河南省濮阳市南乐县第一高级中学2023届高三7月月考历史试题黑龙江省大庆市肇州县第二中学2023届高三上学期第一次月考历史试题辽宁省大连市2022-2023学年高二10月月考历史试题(B卷)福建省龙岩市上杭县第一中学2023届高三9月月考历史试题湖北省恩施州高级中学2022-2023学年高一下学期开学考试历史试题(已下线)纲要上第7课-实战高考2024年一轮复习全考点突破山东省济南市山东省实验中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题四川省雅安市雅安中学2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题山东省青岛市即墨区2023届高三上学期期中考试历史试题陕西省西安市阎良区关山中学2024届高三上学期第一次月考历史试题陕西省渭南市咸林中学2018-2019学年度第二学期期末高二年级迎联考历史模考试题(已下线)第04天 监察制度和选官制度——《2019年暑假作业总动员》高一历史四川省南充市阆中中学2018-2019学年高二6月月考文科综合历史试题甘肃省永昌四中2018-2019高二下学期期末历史试卷福建省福清华侨中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题内蒙古集宁一中(西校区)2018-2019学年高二下学期期末历史试题福建省福州市平潭县新世纪学校2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省十堰市丹江口二中2019-2020学年高二9月协作考历史试题人教2019版必修中外历史纲要上册 第7课 隋唐制度的变化与创新同步训练吉林省长春市第七中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题海南省海口市海南中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题北京市首都师大附中2019-2020学年高一上学期期中考历史试题广西柳州高级中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试j题四川省绵阳市三台中学2019-2020学年高一12月月考历史试题四川省绵阳市南山中学2019-2020学年高一上学期期中历史试题2019年12月18日 《每日一题》必修1-古代中国的选官制度统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第7课隋唐制度的变化与创新期末复习题黑龙江省哈尔滨市第六中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题安徽省阜阳市第三中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题湖北省随州市第一中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题湖北省恩施州2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题山东省济南市章丘市第四中学2019-2020学年高二下期第一次月考历史试题 (网上考试)河南省开封市第五中学2019-2020学年高二3月月考历史试题海南省海口市海南枫叶国际学校2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题内蒙古巴彦淖尔市临河区第三中学2019-2020高二5月阶段月考历史试题河南省驻马店市正阳县高级中学2019-2020学年高二下学期第一次素质检测历史试题贵州省铜仁市思南中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题衔接点04 科举制-2020年【衔接教材·暑假作业】初高中衔接历史(部编版)四川省广元市利州区川师大万达中学2019-2020学年高二5月月考历史试题江苏省连云港市海头高级中学2019-2020学年高二下学期第三次质量检测历史试题甘肃省天水市甘谷县第四中学2019-2020学年高二下学期期中考试试题福建省龙岩市一级达标校2019-2020学年高二下学期期末质检历史试题吉林省长春市榆树市第一高级中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题2020-2021学年同步课堂帮帮帮-中外历史纲要上-第7课隋唐制度的变化与创新2020-2021学年高二历史人教统编版(2019)选择性必修一单元测试AB卷第二章官员的选拔与管理(B卷)能力提升2020-2021学年人教统编版选择性必修1第二单元官员的选拔与管理达标检测卷(B)2020-2021学年人教统编版(2019)历史选择性必修一阶段达标测评卷(一)山东省枣庄市滕州市第一中学2020-2021学年高二(一部)9月月考历史试题江苏省宿迁市泗阳县桃州中学2020-2021学年高一上学期第一次调研测试历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2020-2021学年高一10月月考历史试题第二单元综合卷-【新教材】统编版(2019)高中历史选择性必修1国家政治制度与社会治理新疆石河子第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江西省宜春市宜丰县第二中学2020-2021学年高一9月月考历史试题河北省石家庄市元氏县第四中学2020-2021学年高一10月月考历史试题吉林省吉林市第五十五中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河南省驻马店市确山县第二高级中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题甘肃省定西市岷县第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第六中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江西省新余市第四中学2020-2021学年高一上学期第一次段考历史试题广东省汕头市潮阳区棉光中学2019-2020学年高一上学期期中考试历史试题天津市静海区瀛海学校2020-2021学年高一11月月考历史试题四川省成都新津为明学校2020-2021学年高二9月月考历史试题四川省广安市邻水实验学校2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河北省保定市高碑店一中2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题河南省新乡市长垣县第十中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题广东省中山市中山纪念中学2020-2021学年高一上学期第一次段考历史试题天津市泰达一中2020-2021学年高二上学期三次月考历史试题福建省三明第一中学2020-2021学年高一上学期第二次(12月)月考历史试题山东省青岛第十六中学2020-2021学年高一上学期第一学段模块检测历史试题2020-2021学年高一历史寒假作业(人教版)-第02练秦至元的政治制度陕西省渭南市华州区2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题陕西省渭南市大荔县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题江苏省盐城市东台创新高级中学2020-2021学年高一10月检测历史考题山东省潍坊市北海中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题江苏省常州市常州高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题江西省赣州市会昌县第五中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题浙江省金华市云富高级中学2020-2021学年高一10月月考历史试题云南省曲靖市关工委麒麟希望学校2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题云南省曲靖市沾益区第四中学2020-2021学年高二5月月考历史试题【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新(作业)2021-2022学年高二历史同步课时专项训练(选择性必修一)-第5课中国古代官员的选拔与管理2021-2022学年高二历史单元复习过过过(统编版选择性必修1)-第二单元官员的选拔与管理【真题演练】【必刷题】2021-2022学年高二历史同步练习(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第7课隋唐制度的变化与创新2021-2022学年高二历史链接教材精准变式练(选择性必修1)-第5课中国古代官员的选拔与管理重庆市南岸区广益中学校2019-2020学年高一12月月考历史试题山西省长治市第二中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题2021-2022学年高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展【高考真题】河北省邯郸市大名县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题浙江省温州市瑞安市上海新纪元高级中学2021-2022学年高二9月月考(通用)历史试题山东省济南市平阴县第一中学2021-2022学年高一10月阶段检测历史试题福建省三明市将乐县第一中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题浙江省台州市路桥区东方理想学校2021-2022学年高二10月月考历史试题吉林省吉林市第五十五中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题湖北省宜昌市夷陵中学2021-2022学年高一10月阶段检测历史试题湖北省武汉市汉阳一中2020-2021学年高一10月月考历史试题黑龙江省牡丹江市第三高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题广东省汕头市潮阳第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第六中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题四川省广安市邻水实验学校2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题广西梧州市藤县第六中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史上学期期末考点大串讲(选择性必修1)-专题02官员的选拔与管理(专题测试)山西省大同市灵丘县第四中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省大庆市东风中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题安徽省六安市舒城中学2021-2022学年高二上学期第四次月考历史试题湖北省襄阳市第二十四中学2020-2021学年高二9月月考历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2021-2022学年高二上学期第四次月考历史试题河北省邢台市隆尧县唐尧中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题(已下线)【寒假分层作业】高二历史(统编版)-第02练官员的选拔与管理湖北省荆州市公安县车胤中学2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题河南省长垣市宏力学校2021-2022学年高一上学期期中历史试题广西河池市八校2021-2022学年高一上学期第二次联考历史试题福建省福州超德中学2021-2022学年高二上学期第二次学考模拟历史试题内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗2021-2022学年高二上学期期末复习模拟(一)历史试题河北省唐山市滦南县第一中学2021-2022学年高二上学期期中历史试题广西桂林市第十九中学2021-2022年高一上学期期中历史试题山东省威海市文登新一中2021-2022学年高二下学期期中历史试题海南省海口市琼山中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题 江西省宜春市万载中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题海南省中央民族大学附中海南陵水分校2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题第05课中国古代官员的选拔与管理-【帮课堂】2022-2023学年高二历史同步精品讲义(选择性必修1)第5课中国古代官员的选拔与管理-【创新课堂】2022-2023学年高二历史优质备课学案(选择性必修一)(已下线)单元复习02官员的选拔与管理【过习题】-2022-2023学年高二历史单元复习过过过(统编版·选择性必修1)浙江省湖州市吴兴高级中学2021-2022学年高二10月月考练习历史试题山东省烟台市栖霞市第一中学2022-2023学年高一10月月考历史试题黑龙江省双鸭山市饶河县高级中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题浙江省温州市苍南县金乡卫城中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题河南省洛阳新学道高级中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题河南省商丘市夏邑县第一高级中学2022-2023学年高二10月月考历史试题第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(总结提升)-【高分必背】2022-2023学年高一历史期中期末复习记诵笔记(中外历史纲要上)福建省南平市高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史(会考)试题安徽省马鞍山市第二中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题山东省临沂第一中学2022-2023学年高一上学期期中线上模拟历史试题山西省晋中市平遥县第二中学2022-2023学年高二8月月考历史试题陕西省西安市阎良区关山中学2022-2023学年高二11月月考历史试题山西省阳泉市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题河南省郑州市登封市嵩阳高级中学2022-2023学年高一上学期第二次月考历史试题福建省漳州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题江苏省镇江市丹阳高级中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题江苏省连云港市东海县石榴高级中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省淮北市第一中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题山东省烟台市莱阳市第一中学2023-2024学年高一10月月考历史试题广东省云浮市罗定中学城东学校2023-2024学年高二10月月考历史试题江苏省盐城市响水县清源高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)组卷网·期中复习-选必一 第二单元官员的选拔与管理-高频考法精讲精练浙江省温州市平阳县佳诚高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题广东省梅州市五华县三校2023-2024学年高一10月联考历史试题浙江省宁波赫威斯肯特学校普高部2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题四川省内江市第二中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题山东省实验中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第一中学校2023-2024学年高二上学期期中历史试题山东省临沂第十八中学2023-2024学年高一12月份阶段性测试历史试题四川省阆中中学校2023-2024学年高一12月月考历史试题海南省东方市东方中学2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题河南省周口市鹿邑县2023-2024学年高一1月月考历史试题

6 . 阅读材料,完成下列要求。

根据对材料的理解,请你给西汉王朝打分,并做简要说明(要求:任选其中的三个要素打分,并加以说明,每个要素的说明至少有一个史实依据)

材料 下面是唐、明两个朝代的综合实力评价得分表

| 考察一个朝代,应该注意以下几个要素(总分100) | 唐朝 | 明朝 |

| 政治(清明的时间长短,政局的稳定性)10分 | 8 | 7 |

| 经济(农工商的发展,民众的富裕程度)10分 | 8 | 8 |

| 文化(思想的活力和创造性)10分 | 9 | 8 |

| 民俗(基层民众的素质,社会主流道德风尚)10分 | 4 | 9 |

| 国防(武装力量,对外战绩)10分 | 7 | 7 |

| 教育(国民教育程度,人才培养)10分 | 9 | 4 |

| 制度(各个方面的规章制度)10分 | 7 | 6 |

| 领土(直接治理面积以及表示臣服的属国范围)10分 | 7 | 5 |

| 科技(发明创造和生产力发展水平)10分 | 8 | 7 |

| 国际地位(与世界同时期各国的综合国力比较)10分 | 9 | 7 |

——整理自梁启超《饮冰室合集》

根据对材料的理解,请你给西汉王朝打分,并做简要说明(要求:任选其中的三个要素打分,并加以说明,每个要素的说明至少有一个史实依据)

您最近一年使用:0次

2019-05-16更新

|

192次组卷

|

4卷引用:辽宁省实验中学东戴河分校2019-2020高三上学期期初摸底考试历史试卷

名校

7 . “谥者,行之迹也;号者,功之表也。是以大行受大名,细行受小名。”据统计,从西汉到清末,历代宗室、百官得谥者共10473人,明清两代就有5935人,占总数的57%左右。这反映了

| A.官僚机构日益膨胀 |

| B.选官标准不断放宽 |

| C.思想控制日趋严密 |

| D.社会风气渐趋开放 |

您最近一年使用:0次

2019-05-09更新

|

602次组卷

|

8卷引用:辽宁省实验中学东戴河分校2019-2020高三上学期期初摸底考试历史试卷

8 . 下列为“东方圣城”曲阜部分时期的演革:薛郡鲁县——鲁国鲁县——中书省东平路曲阜县——山东布政司曲阜县,其对应的朝代顺序正确的是

| A.秦朝—东汉—宋朝—明朝 |

| B.秦朝—西汉—元朝—明朝 |

| C.隋朝—五代—元朝—清朝 |

| D.唐朝一宋朝一元朝一明朝 |

您最近一年使用:0次

2019-05-06更新

|

194次组卷

|

3卷引用:辽宁省实验中学东戴河分校2019-2020高三上学期期初摸底考试历史试卷

名校

9 . 汉承秦制,但亦有创设。以下属西汉创设的制度是

| A.连坐制度 |

| B.郡县制度 |

| C.皇帝制度 |

| D.刺史制度 |

您最近一年使用:0次

2019-05-03更新

|

72次组卷

|

17卷引用:辽宁师大附中2019年高三上学期开学考历史试题

辽宁师大附中2019年高三上学期开学考历史试题2010年本溪县高级中学高一上学期10月月考历史试题甘肃省会宁县五中2018届高三10月月考历史试卷辽宁省凌源二中2017-2018学年高一10月月考历史试卷广西玉林市容县高级中学2018届高三年级10月份考试历史试卷辽宁省开原高中2017-2018学年高一上学期第二次考试历史试题【区级联考】上海市闵行区2018-2019学年第二学期高三(二模)年级质量调研考试历史试卷辽宁省葫芦岛一中2017-2018学年高一下学期课外拓展训练(二)历史试题(已下线)上海市上海师大附中2010届高三上学期期中考试历史试题2012-2013学年福建省莆田一中高二上学期期末考试历史试卷2015-2016学年山西右玉县一中高一上期第一次月考历史试卷2015-2016学年广东省深圳宝安中学高一上期末历史试卷黑龙江省鸡西市第十九中学2016-2017学年高二年级下学期期末考试历史试题上海市嘉定区封浜高中2017学年第一学期高一历史期终考试试卷云南省德宏州潞西市芒市中学2010-2011学年高一上学期期中历史试题(文)黑龙江省哈尔滨市第三十二中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题重庆市清华中学2021-2022学年高一10月月考历史试题

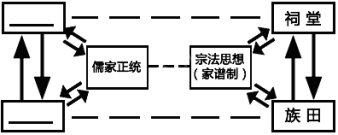

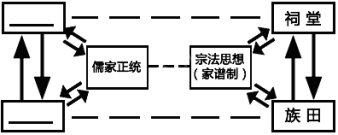

10 . “家国同构”是中国古代封建社会的重要特征,下图是某学者绘制的中国古代社会结构图,同构效应正好刻画了宗法家族是国家政府功能的延伸。就此推断画横线处的内容是

| A.科举制度地主经济 |

| B.官僚政治地主经济 |

| C.专制皇权商品经济 |

| D.封建割据商品经济 |

您最近一年使用:0次

2019-04-27更新

|

384次组卷

|

44卷引用:辽宁省大石桥市第二高级中学2018届高三上学期期初考试历史试题

辽宁省大石桥市第二高级中学2018届高三上学期期初考试历史试题2017届辽宁省铁岭市协作体高三上第三次联考历史试卷2017届福建省厦门第一中学高三上期暑假返校考文综历史试卷(三)2017届安徽省黄山市屯溪一中高三上期第二次月考历史试卷安徽省濉溪县2017届高三第四次月考历史试题辽宁师大附中2016-2017学年高二下学期期中考试文科历史试题河北省衡水中学2018届高三上学期一轮复习周测历史试题河南省郑州市嵩阳高级中学2018届高三上学期第七次阶段检测历史试卷河北省故城县高级中学2018届高三12月月考历史试题四川省遂宁市高中2018届高三零诊文综-历史试题河北省鸡泽县第一中学2018届高三上学期第四次月考历史试题河北省邯郸市第一中学2017-2018学年高二开学考试历史试题陕西省商洛市商南县高级中学2019届高三第一次月考历史试卷四川省绵阳南山中学2019届高三上学期一诊模拟考试文综历史试题【全国百强校】安徽省合肥市第六中学2018-2019学年高二下学期开学考试历史试题【全国百强校】浙江省杭州二中2019届高三第二学期选考模拟考历史试题【全国百强校】浙江省杭州市第二中学2019届高三4月选考模拟冲刺联考历史试题江西省临川第二中学2018届高三上学期第五次月考历史试题江西省宜春市上高二中2019年高三上学期第四次月考文科综合历史试题(已下线)2021年高考历史一轮复习小题必刷(浙江专用)-狂刷01中国早期政治制度的特点及走向“大一统”的秦汉政治(已下线)2021年高考历史一轮复习小题必刷(浙江专用)-狂刷39汉代儒学湖北省武汉市湖北省旅游学校2023届高三8月月考历史试题浙江省2019年高三上学期选考模拟卷(十)历史试题吉林省辽源五中2016-2017学年高二下学期期末考试历史试卷广东省深圳市翠园中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题1天津市滨海新区大港八中2017-2018学年高二上学期第二次月考历史(文)试卷云南民族大学附属中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题【全国百强校】福建省厦门外国语学校2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题【全国百强校】江西省南昌市第十中学2017-2018学年高二下学期期末考试历史试题云南省玉溪市一中2017-2018学年高一下学期期末考试历史试题甘肃省师大附中2018-2019学年上学期高一期中复习历史试卷【全国百强校】河南省郑州市第一中学2018-2019学年高一上学期周测历史试题【全国百强校】福建省三明市第一中学2018-2019学年高一上学期第二次月考历史试题山东淄博市实验中学2019年1月期末考试模拟高一历史试题3【校级联考】福建省平和一中、南靖一中等五校2018-2019学年高二年下学期期中联考历史试题云南省玉溪一中2018-2019学年高一下学期期中历史试题云南省玉溪市玉溪一中2017-2018学年高二下学期期中历史试题江西省南昌市第二中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题江西省吉安市第一中学2019-2020学年高二上学期第一次月考历史试题湖北省宜昌市部分示范高中教学协作体2019-2020学年度高一上学期期中联考历史试题湖南省岳阳市岳阳县第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题安徽省合肥市第十一中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题青海省西宁市青海湟川中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题四川省雅安中学2020-2021学年高二下学期期中考试文综历史试题