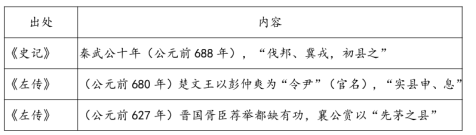

史料一 与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

史料二 战国时代,随着各国封建中央集权制度的建立和社会经济的发展,郡县制已经逐步代替了古代的分封制。秦在统一六国的过程中,又陆续在新占地区设置了不少郡县。但是,分封制作为一种旧的上层建筑,是不会轻易从历史舞台上消失的。全国统一后不久,丞相王绾等就建议秦始皇把诸子派到燕、齐、楚等地设置封国。秦始皇让群臣讨论。廷尉李斯认为,周文王和武王所分封的子弟同姓很多,但后来亲属疏远,便互相攻杀,如同仇敌,连周天子也无力制止。现在天下统一,设置郡县是大势所趋。诸子有功之臣,只宜赐给赋税和重赏,这样便于控制,是求得安宁的好办法,分封王侯很不利。秦始皇采纳了李斯的主张,决定把郡县制推广到全国。统一六国时,设置了三十六郡。随着秦朝疆域的继续扩大,后来增至四十余郡。

——摘编自郭沫若主编《中国史稿》第二册

(1)根据史料一,比较分封制与郡县制在任用管理人员上的本质区别。

(2)根据史料二,概括指出秦朝采用郡县制的原因。

| A.皇帝制度 | B.郡县制度 |

| C.三公九卿制 | D.专制主义中央集权制 |

| A.郡县制在秦国已占主导地位 | B.郡县制完全取代了分封制 |

| C.秦始皇统一后采用郡县制度 | D.商鞅变法普遍推行郡县制 |

| A.具有行政职能 | B.监察范围较广 |

| C.分割丞相权力 | D.制约君主专制 |

| A.周王丧失了对诸侯的控制权 | B.诸侯国君对地方控制加强 |

| C.郡县成为地方基本行政单位 | D.政治制度发生了根本变革 |

| A.固化了中枢机构 | B.着眼于强化相权 |

| C.激化了君相矛盾 | D.根源于皇帝制度 |

| A.发展的方法 |

| B.比较的方法 |

| C.全面的方法 |

| D.史料解读法 |

材料 王夫之认为封建论者是搞无益的争论:“郡县之制垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”一如柳宗元所论,王夫之认为秦是行了大公,“秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。则分之为郡,分之为县,伴才可长民者皆居民上,以尽其才而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?”王夫之认为,事物都有两面性,但郡县制与封建制相比要好得多,“为天下计,则害不如封建之滋也多矣”。

——万昌华《郡县制度评价理论述评》

结合史料与中国古代史的相关知识,围绕“制度创新与实践”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 中国发展模式的价值内核吸取了延续几千年的政治传统的经验。这种传统达到西方难以企及的历史高度:一是强大的中央集权国家,国家机器和军队由中央政府掌握,而非欧洲那样由封建领主或教会掌握。二是高度的行政管理体制,官员由公正、普遍的考试制度选拔,而非西方或中东那样由世袭或门第操纵;三是政治对人民负责,体现一定的“民本主义”。

——摘编自俞邃《“中国模式”之我见》

材料二 英国政体由三部分组成:国王、上院和 下院。专制制度瓦解后,上院成为权力重心。从19世纪起,重心明显向下院转移,20世纪下院成为权力重心。现代君主制的关键是立宪。从理论上讲,英王仍握有最高权力,但实际上,国王只是按政府的决定办事,其私“人行动在某种程度上也要受到政府的限制。世袭的原则不符合现代民主精神,英国人只是在事实上剥夺了上院的大部分权力,在形式上并没有触动它,使其保持了原有的尊严。民主制在20世纪的英国下院体现得相当充分。它由直接普选产生,在理论上获得了充分的合法性。在选举权方面,19世纪末已基本实现成年男子普选权,20世纪主要是使妇女取得选举权。

——摘编自钱乘旦《20世纪英国政治制度的继承与变异》

(1)根据材料一,并结合所学知识,指出中国古代政治发展模式的突出特点。

(2)根据材料二,指出从19世纪到20世纪英国政治的发展变化,结合所学知识,分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析中、英政治制度发展的历史启示。

| A.司马迁作为史学家的记载最可信 |

| B.《论衡》作为哲学著作缺乏史料性 |

| C.两部著作中的记载可以相互佐证 |

| D.史料不同得出的历史结论也不同 |