| A.门下省成为决策机构 | B.宰相权力进一步加强 |

| C.三省出现一体化趋势 | D.皇权受到一定的制约 |

材料一 四科取士。一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。

——《后汉书》

材料二 汉末社会动荡,“人口流移,考详无地”,乡里清议失去了社会基础。当时,选官多操纵在地方大族名士手中。他们结交朋党,严重干扰了人才选拔。为此曹魏开始尝试新的选人方法……后来这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无势族”。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

(1)阅读材料一,指出与之相符的选官制度及其选官标准。

(2)阅读材料二,指出曹魏时期施行的新的选官方法的名称,并全面分析该制度的历史影响。

(3)根据材料三,简析科举制的积极作用。综合上述材料并结合所学知识,从选拔标准和选拔方式的角度指出中国古代选官制度的演变趋势。

材料一 从周平王东迁前后开始,“中国”的周边地区,特别是在南方的“蛮夷”地带,随着生产手段的进步,农田不断被开发,农业生产不断发展,除了移居中原的,当地的人们也越来越愿意接受“中国”文化的影响,出现主动向“华夏”靠近的趋势,结果使得蛮、夷、戎、狄地区自身也逐渐转化为“中国”。而促使这一切的动力,在于他们认同华夏文明是一种比他们自身原有文化更加卓越的文化形式。

——摘编自【日】王珂:《从“天下”国家到民族国家》

材料二 和清朝相似,辽、西夏、金、元的政治策略的统治阶层都同时吸收了东亚和中亚的因素,从而整合成为一个多民族帝国,既包括游牧民族、也包括农耕民族。这些王朝都同时使用汉族官僚和非汉族官僚,用不同的行政方式管理不同的民族和地区,都追求双语或多语政治,抵制全盘汉化。现代中国国家的形成是历史上内亚和东亚长期互动的产物。

——摘编自【美】罗友枝:《再观清朝——论清代在中国历史上的意义》

(1)根据材料一,简述东周时期蛮夷戎狄产生华夏认同的原因。

(2)依据材料二并结合所学,举例说明辽、西夏、金、元抵制全盘汉化的表现。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。

| A.选才呈现公平开放的特色 | B.以官举士的选官方式终结 |

| C.取士标准出现多样化趋势 | D.考试方式完全优于察举制 |

| A.汉代刺史监察制度 |

| B.汉代官营专卖制度 |

| C.元代省官互迁形式 |

| D.元代宣政院的设置 |

①汉代刺史制度

②唐代的三省六部

③元代的省官互迁

④清代的密折奏事

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①②④ |

| D.①③④ |

材料一 唐代制度,在下有……,为政府公开选拔人才,在上有……,综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——钱穆《国史新论》

材料二 一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——H. 科特《欧洲的美国精神》

材料三 我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

(1)指出材料二中的“这两种制度”,并各用一句话作简要解释。为什么说它们“奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础”?

(2)指出“一个新的种类的新国家”的含义。结合1787年美国宪法的具体规定,说明美国民主政治在“所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化”。

(3)结合材料中“革命”的不同含义,谈谈你对“革命”的理解。

材料一 丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填(镇)之。请立诸子,唯上幸许。”……廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”

──《史记·秦始皇本纪》

材料二 (元)世祖皇帝建元中统以来,始采取故老诸儒之言,考求前代之典,立朝廷而建官府,辅相者曰:中书省……夫外郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省……

──《经世大典叙录·官制》

回答:

(1)根据材料一,指出秦统一后在“朝议”如何管辖地方的过程中存在着哪两种意见?这两种意见的理由分别是什么?

(2)材料二表明元初地方行政实行什么制度?结合所学知识回答其意义。

(3)以上材料说明中国古代地方行政制度在发展过程中呈现怎样的趋势?请结合材料及所学知识谈谈你对“制无美恶,期于适时”这句话的认识。

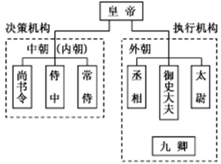

| A.丞相权力遭到彻底转移 | B.尚书省成为新中枢机构 |

| C.行政机制发生重大变化 | D.君主专制得到空前强化 |