材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

———《檐曝杂记》

请回答:

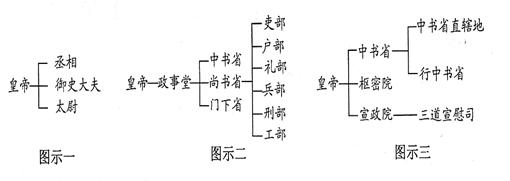

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

(4)综合上述材料君权与相权关系的有关史实,揭示其历史演变的总体趋势。

| A.察举制仍是选官的主要形式 | B.世家大族已经失去选官的垄断权 |

| C.九品中正制维护世家大族的利益 | D.选官变化顺应世家大族衰落趋势 |

| A.有利于加强中央集权 | B.加强了地方政治实力 |

| C.促进了各地经济发展 | D.抑制了民族交融趋势 |

——据周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

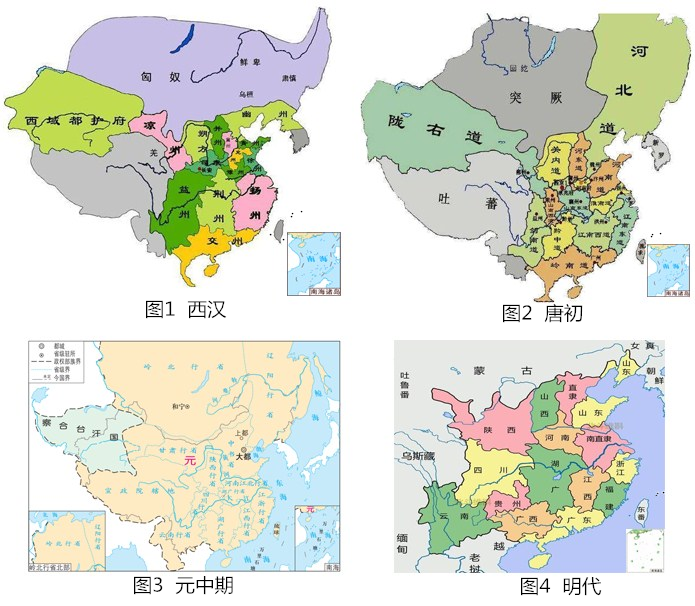

据图1至图4信息,指出古代中国地方一级行政区划的演变趋势,并说明其原因。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。

| A.奉行民族歧视政策 | B.已经完全实现汉化 |

| C.科举考试更加公平 | D.民族交融趋势加强 |

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝:这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。所谓士人政府者,即整个政府由全国各地之知识分子即读书人所组成。

——钱穆《国史新论》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉武帝采取的推动“士人政府”出现的具体措施。

材料二 如果前期地方推举制还一定程度上基于财产状况的差别(门第),容易造成门闽世家,不利于国家集权向心力的凝聚,那么科举制的妙处,它基于考试录用原则,……士大夫实际已失去了与君主分庭抗礼现实与心理的任何依据。

——王家范《中国历史通论》

(2)材料二中的“前期地方推举制”是指什么制度?据材料二,概括科举制所发挥的作用。

材料三 北宋时期,科举入仕者逐渐增多,对于文官队伍知识结构、能力素质之改变产生了深远的影响。新儒学思潮的振兴,促使“治学”与“从政”的沟通蔚为风气。以“天下”为胸怀的士大夫们,以“天道”、“公议”为旗帜,作为凝聚群体的号召、制约君主的力量,坦坦荡荡地宣布自身之政治权利,参与治理国家政事。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》(第三卷)

(3)据材料三,概括宋代政治文化的中心内容,分析其出现的主要原因。

(4)综合上述材料,请你谈谈从中国古代政治文化演进中得到的有益启示。

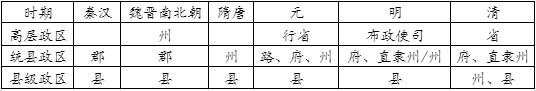

表1中国古代行政区划简表

| A.县是中国历史上最稳定的一级政区 | B.州的地位呈现出由高到低的演进趋势 |

| C.政区层级的调整促进了地方自主性 | D.二级制和三级制是古代政区层级的主体 |

材料一 秦朝建立了从上至下的比较系统的监察机构,并将这个机构完全置于皇帝的直接掌控之下。秦朝中央监察机构称为御史大夫寺,其最高首脑是御史大夫。御史大夫位居三公之尊,是副丞相,主要职责就是统率监察官员……。御史大夫之下设副职御使丞、御使中丞各一人,统率众多的御使。御使一部分在中央负责日常监察工作,另一部分常驻地方郡一级机构,负责对郡县两级官员的监察,又称监御使、监察使,或简称郡监。……这样,中央和地方官员,莫不在监察机构的监控之下。秦朝建立了独立于行政系统之外的垂直的监察系统,这个系统直接向皇帝负责。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

材料二 贞观六年,中书舍人高季辅上言:“外官卑品,犹未得禄,饥寒切身,难保清白,今仓廪浸实,宜量加优给,然后可责以不贪,严设科禁……上许之。”

贞观十八年,太宗本人对当朝重臣做了精当评价,其中,杨师道“性行纯和,自无愈违",岑文本“性质敦厚"……戴宵性贞正,死时“宣宇弊陋,祭享无所,令有司特为造庙”。

(高宗永徽三年)政府颁布《唐律疏议》规定:(官员)受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞。不枉法者,一尺杖九十,二匹加一等,三十匹加役流。无禄者,各减一等。

——摘编自王春瑜《中国反贪史》

材料三 宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料四 朱元璋坚持“吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是其重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

材料五 在汉代,御史大夫专门行使监督权,其下属御史中丞常驻内宫,专门负责监督王室和宫廷也可以说是监察皇帝的;另一下属御史丞则负责监督政府,不论中央、地方都在内。值得注意的是,御史大夫是宰相的副手,因此,监察权是相权的一部分。… …唐代单独设立御史台,其职权限于监察政府,没有监察皇帝和宫廷的权力。但在政府中,仍存在专责监督皇帝的,那就是谏官,谏官由宰相任命。宋朝谏官改由皇帝任命,他们就不再监督皇帝,反过来监督宰相。明代将御史台改为纠(都)察院,专门监察政府

——摘编自管华《我国古代政治制度的宪法学透视》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝的监察制度及其主要特点,试分析其出现的背景和目的

(2)据材料二,概括唐朝反腐败的举措。

(3)根据材料三和材料四并结合所学知识,概括宋初和明初廉政措施的特点。

(4)据材料五,指出中国古代监察制度的变化趋势,其反映的本质问题是什么?

| A.地方监察制度形成 | B.出现中朝与外朝的划分 |

| C.扩大了诸侯的势力 | D.三省六部制的完善发展 |