材料一 中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

材料二 监察官是罗马共和国时期比较特殊的官职,其产生、职权伴随着平民和贵族的长期斗争。随着共和国历史的发展,监察官基于实践的需要,其权力不断扩大,从最初的人口和财产调查权,到后来的公民道德监督权,再发展到元老遴选权,监察官的地位日益神圣和显赫。由此看出,监察官的权力扩张恰好对其他官员起着很大的制衡作用,从而推动着古罗马共和宪政的平衡与发展。

——摘编自连佳《浅议古罗马共和宪政下监察官制度及其启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国与古罗马监察制度的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出古代中国与古罗马监察制度特点形成的原因。

材料一 在唐朝,科举制度有秀才、明经、进士、明法、明书、明算等科目,如秀才,“试方略策五道”,选拔经邦济世之才;明经考帖文、经问大义等,选拔精通儒家经典的人才。在宋朝,科举制度有进士科、明经科、童子科等。其中,进士科起初兼试诗赋、策论、经义,后以经义为主;明经科以贴经、墨义的方式考儒家经典;童子科指君主对年龄十五岁以下,“能通经作诗赋”的童子进行测试,通过者“赐殊进士出身”。在此过程中,应试者所写文章的文体、题目、内容一般都有统一规定,对应试者不偏不倚。而且应试者可以来自多个阶层,官僚之后和农民之子可以同场竞技,官僚之后若不能通过考试,一般也难为官,农民之子若能考中,则可以“朝为田舍郎,暮登天子堂”。

——摘编自马凯《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

材料二 1840年,鸦片战争爆发,从此中国社会开始发生巨大的变化,一方面,清朝政府在面临着内忧外患的压力下摇摇欲坠,另一方面,伴随着西方坚船利炮而来的西方文化思想,不断地挑战着中国传统的科举制度。戊戌变法之前,梁启超、康有为等维新派开始提倡改革科举制度,废除八股取士制度,1905年,张之洞、袁世凯等人多方联名向慈禧太后上奏《请废科举折》,以前所未有的急迫心理强烈要求清政府废除科举制度。1905年9月2日,清廷上谕宣布:“著自丙科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科举遂告废止。”至此,在古代中国社会历经1300多年的科举制度正式结束,从此退出历史舞台。

——摘编自陈小锦《浅议科举制被废除的原因及对高考的启示》等

(1)根据材料一,概括科举制的特点,并结合所学知识说明科举制的积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清政府废除科举制的原因。

材料 成吉思汗时已在境内开设驿站,窝阔台时正式建立驿站制度。忽必烈定都大都后,驿站制度更大规模地发展起来,以大都为中心修筑了四通八达的驿道。据《经世大典》记载,元顺帝时全国有驿站1500多处。驿路东通奴儿干之地,北通吉利吉思部落,西南通西藏。驿站有陆站和水站,水站用船。陆站又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。辽东黑龙江下游则置狗站,用狗拉雪橇行于冰雪之上。1289年设立杭州到泉州的海站。……元政府特设站户,有一定的免税特权,用以维持驿站运行。驿站上一切交通工具和使臣饮食供应,一部分由政府补贴,大部分由站户负担。专用以传递紧急文书的邮驿叫急递铺,用以传递军政机要文件。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济等《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括元代驿传制度的特点,并分析其所要解决的深层次问题。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条元朝为解决上述深层次问题所采取的其他举措,并说明理由。

材料一 秦郡设守、尉、监。守、尉秩二千石,监即郡监御史,由御史大夫下派。三长吏的治所分离,所主机构均称“府”,形成三府并立格局。秦县行政组织已形成曹、官两分架构,秦县廷设曹,由令史直曹从事文书处理工作;县下设仓、库、司空等机构管理具体事务。列曹文书须以县廷名义下发,曹、官在业务上存在对口关系,但也因需而变,时有协作。县下属机构定期制作所在机构“计”书,并根据要求上呈县廷。与之相应,县、郡也定期将核心治理信息汇总呈报上级官府,以便上级掌握政情及开展管理,并据此对下级进行考课。

——摘编自孙闻博《秦汉制度具有作始之功》

材料二 秦汉之际,“裂土分封”是一种强大的社会思潮。楚汉战争中处于劣势的刘邦为了摆脱困境争取主动,只得满足几支重要军事力量的首领裂土封王的要求。刘邦取得楚汉战争胜利后,裂土分封已成定局,但他仅仅把分封作为通向最高权力-皇帝宝座的桥梁。这样汉高祖在自己直辖区域内实行郡县制,在诸王的既得疆域内实行分封,郡国并行政体初步形成。然而,这些诸侯王拥兵自重。为了确保皇权,刘邦晚年以种种借口剪除异姓王势力。汉初奉行“清静无为”的黄老思想,这种思想难以作为大一统的理论基础。在剪除异姓王势力的同时,刘邦又分封同姓子弟为王,但对他们采取限制措施。汉初对同姓王的分封,标志着郡国并行政体的确立。

——摘编自巴新生《汉初郡国并行政体试析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝中央管理地方的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉初实行的地方行政制度,并说明其实行原因。

材料一 在九品中正制创立初期,中正评第人物时还能注意清议,做到德才并举,秉公办理。随着九品中正制的实行不断深入,在当时特殊的社会环境下,独占政治、经济等不同领域大权的门阀世族地主阶层,为了自身的地位和利益,逐渐封闭选官制度,操纵中正的评议和任免,并日益扩大中正的权力。

——摘编自周升华《试论九品中正制创立之由极其蜕变》

材料二 唐代科举制度尚属形成时期,许多制度尚未完善。唐玄宗时宰相杨国忠之子杨喧举试明经,礼部侍郎达奚洵本不欲录取,但终因不敢得罪杨国忠而将杨喧取在高等。唐德宗时,宰相李实向礼部侍郎知贡举的权德舆推荐私人,要求录取,权德舆未能满足,李实乃开列名单责令录取,否则就要贬官。

——摘编自屈超立《论科举制的政治功能—唐宋与明清的比较》

材料三 宋代考试制度,大体也沿袭唐代。唐代应考的有许多是门第子弟,到晚唐,大门第逐步堕落,应考的多数是寒窗苦读的穷书生。因循而至宋代,除却少数几个家庭外,门第传统全消失了。农村子弟,白屋书生,偏远的考童,骤然中式,进入仕途。唐代考议,有公卷、通榜之制。据社会及政府先辈舆论来拔取知名之士,却不专凭考试之一日长短。宋代有糊名之制,所凭则真是考试成绩。又唐代考试在礼部,分发任用在吏部,礼部及第,未必即获任用。宋代则因经历五代长期黑暗,人不悦学,朝廷刻意奖励文学,重视科举,只要及第即得美仕。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学,说明九品中正制下选官标准的变化及原因。

(2)根据材料二、三并结合所学,指出唐宋科举制度发生的变化并评价科举制。

材料一 宋代科举制实行复试、殿试制,以及考官锁院制,推广世家子弟、考官亲属的别试避嫌法,推行封弥、誊录法。无论是官宦子弟,还是庶族地主、殷富农民、工商子弟,凡是"稍具文墨"的读书人,都可以应举入仕。唐代科举考试录取后,只取得做官的资格,还须经吏部考试合格后搜予官职。而宋代进士录取后,不仅可以直接授官,而且升迁迅速,“第名前列者,或不十年而至公辅","名公臣卿皆由此选"。两宋通过科举共取士115427人,平均每年361人,约为唐代的取士人数的5倍。

——摘编自郭学信《士与官僚的合流:宋代士大夫文官政治的确立》一

材料二 到18世纪,西方人对科举的了解更为全面,用法文和英文出版的谈及科举制的书籍出版量很大,就连伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等一代哲人对中国政治制度也赞扬有加。到19世纪,尤其是中英鸦片战争以后,中国在西方人眼中已不再神秘,声望一落千丈,一切都落后原始,但惟独科举制例外。当时,欧美各国文职官员的选用实行政党分肥制,导致任用私人带来结构性的贪污腐败,使各种无能之辈充斥于政府之中,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡和工作连续性的中断。1884年,英国人密迪乐指出,“强有力的证据表明科举考试制度的优点和中国政府的榜样已导致了欧洲和美洲一些最开明的国家采用这种方法以提高其文官的效率。"这是在英国于1855年试行并于1870年全面推行文官考试,以及美国于1883年开始采用文官考试制度后做出的评论。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一,概括宋朝时期科举制的发展表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳欧美国家学习效仿中国科举制的原因。

材料一

材料二 苏格拉底批判说:“(雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。

材料三 英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治设计。……它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

年轻的共和国存在着诸多棘手的问题:国库空虚,纽约州和新泽西州在跨州货运的征税方面存在争端,马萨诸塞州有农民造反。汉密尔顿说:“我们所经历的祸患并非来自局部的或细小的缺点,而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改变建筑物的首要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”

——摘编自杨小凯《中国政治随想录》等

材料四:纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

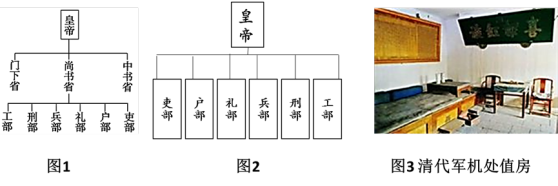

(1)根据材料一,分别指出从唐至清加强君主专制的主要措施及其共同点。

(2)根据材料二,概括苏格拉底的主张。结合所学知识,简要指出雅典民主制度的局限性。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明英国“有效地控制‘控制者’”的办法,以及美国解决“诸多棘手问题”的措施。

(4)根据材料四,结合所学知识说明隋创立选官制度,概括其影响。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二

材料三 隋朝明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央……代之以科举制。科举制是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……

——樊树志《国史概要》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二并结合所学,指出唐朝三省六部制的特点和历史作用。

(3)根据材料三,概括科举制与之前选官制度相比,有何不同。

材料 北宋建隆三 年(962年)前后,诏今后“及第举人不得呼知举官为‘恩门’师门’及自称‘门生’”;“部贡举人,今后朝臣不得更发‘公荐’,违者重置其罪。”大祖开宝五年(972年),权知贡举,扈蒙奏上礼部考试合格进士十一人,诸科十七人。太祖破常例将合格举人召对于讲武殿,然后下诏放榜。此后,殿试运为定制。开宝八年(975年)开科场,即设权同知贡举官,以分权势。以后,同知贡举官有多达十人者。雍熙二年(985年),又于考场外廊庑下设“巡掉”,监视内外私相传递卷子者;贡院大门口设有“监门”,不准随使出入来往。唐代为了能够了解举子有无真才实学,特规定举人在考前将平日所作文章诗赋送礼部,称谓约“公卷”,但结果适得其反,“公卷”往往成为科场营私舞弊的工具。庆历元年(1041年),在权知开封府贾昌朝的提议下,始“罢天下举人纳公卷”,试卷成为唯一的学业优劣凭证。

——摘编自穆朝庆《北宋时期的科举改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出北宋科举改革的政治背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括北宋科举改革的措施。

材料一 在1901—1905年间,《申报》刊载了关于科举革废的不同态度:

“各国之所以谋我者,于政治上、生计上,各有专科之学问间以应付,而我独恃隋唐时虚娇无用之人才与之决胜,论其现在,正如人用汽船,而我用帆船,人用火车,我用驴车……是停罢科举实为当今第一救亡之大计矣。”科举所得人才虽不若学堂之深通各种学术,但也不失为取才之一条道路。历史上科举得才比比皆是,“自唐宋以迄今日,名臣硕辅功业彪炳者多出其中,本朝胡、曾、骆、左、李诸公,经济文章卓卓可传,而究其进身之阶,亦皆由于科举。”不像学堂学生,言必曰“平权”“自由”“革命”,心术愈坏,邪说横行。将来学业告成,如何事君?

“虽然科举固有弊,而学堂亦未尝无弊。科举之弊在于泥古不化,平日只以制艺小楷为生活,一若舍此别无经猷”,学堂“更杂糅适以长,少年浮躁凌競之风”。当今之计,“当以科举与学堂合而为一,少年子弟必先肄业学堂,俟得有卒业文凭始准持以应试”。

——摘编自史善庆《社会舆论与科举革废——以<申报>话语为例》

材料二 表:《申报》中有关科举革废的意见表达形式统计表

| 年份 | 摺稿或章程 | 论说 | 新闻报道 | 广告 | 总计 |

| 1901 | 41 | 39 | 32 | 34 | 146 |

| 1902 | 75 | 38 | 94 | 27 | 234 |

| 1903 | 28 | 27 | 63 | 39 | 157 |

| 1904 | 10 | 6 | 65 | 21 | 102 |

| 1905 | 8 | 21 | 38 | 9 | 76 |

——摘编自吕艳婷《清末<申报>对科举革废的意见立场研究(1901—1905)》

(1)根据材料一,指出关于科举革废的不同态度并说明其理由。

(2)根据材料并结合所学知识,对“《申报》‘科举制革废’的讨论”进行评述。(要求:表述成文、持论有据、论证充分、逻辑清晰)