材料一 武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下吏有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料二 魏、晋时代由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘编钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央,通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

请回答:

(1)据材料一,指出汉代选官制度并概括这一制度产生的影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出魏晋时代选官制度及选官标准,并分析其局限性。

(3)根据材料三,概括指出隋朝选官制度及特点。综合上述材料概括汉至隋朝时期的选官制度发展趋势。

材料一

材料二

材料三 尽管美国200年来的风风雨雨不断,但是却总是能够从宪法中找寻强大的民族凝聚力,两次世界大战,各种经济危机,种族矛盾以及地域发展问题都被自由、民主、博爱的宪法精神所攻坚克难。1787年宪法早已成为宪法中的圣经,并将继续发挥巨大作用。

——摘编白百度百科《1787年宪法》词条

请回答:

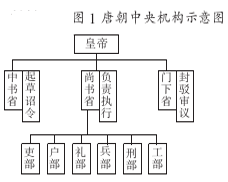

(1)根据材料一并结合所学知识指出这体现了唐朝的哪一制度以及这一制度的影响。

(2)根据材料二回答美国联邦政府机构的设置体现了哪一位法国启蒙思想家的什么主张?材料一和材料二对待权力的共同之处是什么?

(3)根据材料二和材料三并结合所学知识,回答美国1787年宪法有何影响?

(4)根据上述材料和所学知识,试归纳从古代到近代政治和法制的演变趋势?

材料一:古代监察制度是封建国家政治制度的重要组成部分。中国历代统治者为了巩固封建专制统治,继往开来,精心制定了一套完备而又严密的监察制度。明代的巡视监察是整个监察制度的重要组成部分,其制度渊源,可远溯于西汉刺史察郡之制。这一制度盖因其“传车周流,匪有定镇”,被顾炎武称为“百代不易之良法”。

明以前对地方的监察主要有两种方式,由长驻一地的监察官员(专官),或临时派遣的监察官员(特遣者)执行之。元朝统治者在省一级区划设提刑按察司(肃政廉访司),作为长驻地方的监察机构,同时又定期派遣监察御史前往巡按,把两种监察方式组合起来,做的是简单的加法。长驻一地的监察官员(专官)容易与监察对象形成这样或那样的利害关系,站在同一个立场,使监督失去实效,或者说弊大于利。明朝统治者的做法,不是简单地把按察司(肃政廉访司)官员和监察御史两种监察方式加在一起,而是进行了改革。

明代全国有十三个布政司(习惯上仍称省),对地方的巡按,由地方的提刑按察使司和中央派遣十三道监察御史共同执行。统治者在设计十三道监察御史职责时,并非像传统做法那样按照行政区域规划﹣﹣明十三道的名称前都冠以各省的省名,然而各道监察御史行使职权并不限于该省。除在各省履职外,各道监察御史还“各协管两京、直隶衙门”(包括两京、直隶所属府州卫所),而京畿重地及其衙门是封建王朝的中枢所在,曾是监督中的难点。与元代相比较,明代地方监察体制看似零乱,实则较好地体现了有效监督的准则。

﹣﹣摘编自修晓波:《明代巡视监察制度若干问题探讨》

材料二:北京政府统治时期就是我们俗称的北洋军阀统治时期。在这个时期,中国大量引进吸收西方思想文化,并且在政治体制上也效仿西方的议会制度。在反腐败国家立法与监察体制上,主要设立的是平政院。平政院被称为“中国第一个行政诉讼审判机关”,行使着近代中国“形式上的行政法院”的职能,法学学者对平政院的关注多从其司法职能的角度,但是在1916年6月前,平政院并不侧重于司法审查 ,而是进行行政监察与受理行政诉讼并举。

民国初年中国确立新型政治体制后,立法者在法律传统进行现代转型的大背景下,希望通过设立一个结合中国传统监察与近代西方行政法院两职能于一体 , 直隶于大总统进行行政监督的特殊机关,检验实现中国传统与近代新旧法制更迭的一个途径。平政院设立的意义不在于其为中国的第一个行政诉讼审判机关,而在于它是当时中国人为了挽救民族危机,将中国固有的制度与西方思想相结合的产物。虽然其形同虚设,但并不能抹杀其在中国历史上的影响。

——浅析中国近代有关反腐败的国家立法与监察体制

(1)根据材料结合所学知识,简述明朝监察制度改革的历史背景。

(2)结合材料与所学知识,概括明朝较之于元朝在地方监察制度上的变动,并分析其作用。

(3)根据材料二,分析近代以来中国监察制度发生了什么样的新变化。

材料一 权力监督,在中国古已有之。西周就有过所谓做诗、诵诗的舆论监督,当时还创造了“三监”制度,并成为以后秦汉时的监察御史和刺史制度的渊源。此后中国各朝代都建有权力监督制度,西汉中期开始建立多重监察制度,如御史的监察、丞相司直的监察,司隶校尉的监察等。西汉还发明了中国最早的举报箱,唐、宋、元、明、清的监督制度都有不同程度的发展。

忽必烈曾说:“中书省是我的左手,枢密院是我的右手,御史台是我用来医治左右手的。”这些制度有一时一地之效,但并不能对贪官保持持久的威慑力。

——摘编自蒋德海《为什么说权力制衡比权力监督更重要》

材料二 (美国)宪法的核心问题是要在限制政府权力和利用政府的权能两者之间保持必要的张力。宪法不仅要完成对民族国家横向权力的划分,而且要完成对民族国家纵向权力的划分。中央与地方同时分权与制衡,防止国家权力集中到任何一个群体,有助于防止专断独裁。通过……授权有限政府之职能,宪法起草者们确信减少了政府脱离人民控制的机会。

——摘编自《美国宪法分权制衡和法治原则之浅析》

(1)根据材料一概括中国古代权力监督采取的措施,并分析这些举措不能保持持久威慑力的原因。从中你得到什么启示?

(2)根据所学知识说明,近代美国是如何实践材料二中宪法理念的?

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的君主专制中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,……为后续历代所尊奉。(西汉初年),刘邦采用的是……混合体。

——摘编自李晓国《体国经野:历代行政区划》

材料二 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好的发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无皆就前代之制度,沿革益损,而无根本性质的变动。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料,后是对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法盛赞不已?概括这一做法的影响。结合所学知识指出,刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)根据材料二,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?中国古代地方行政制度演变的主要趋势是什么?

材料一 魏晋时期的陆机认为,在分封制下,中央与诸侯相对独立,可相互照应,即便是国家衰弱,受害的也只是局部,王朝不至于迅速灭亡,秦朝的迅速灭亡就反映出郡县制下出现动乱后中央孤立无援的弊端。柳宗元则指出;汉初,“(刘邦)矫秦之枉,复周之制,剖海内而立宗子,封功臣”而致七国之乱,然在郡县制情况下,有叛将而无叛州,有叛国而无叛郡,有叛民而无叛吏。

——摘编自王洋洋《古代中国分封制和郡县制的优劣比较及其当代启示》

材料二 历史发展列宋朝,中央集权向极权发展,集权制容易忽视地方利益与需要,失去因地制宜的效果。集权制下,地方官员惟上是从,例行公事。北宋建立不到几十年就积贫积弱,南宋偏安江南一隅,又被蒙古族所灭。庞大的明帝国竟被新兴的满族所灭。明末清初,双方争论再起高潮。进步思想家们则跳出加强皇权的狭小天地、不把分权与集权放到对立的两极。如黄宗羲提出“欲去两者之弊,使其并行不悖”。

——摘编自冯辉、齐书深《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料一,指出陆机和柳宗元观点的不同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括“分权”和“集权”的利弊。

材料一:

(1)根据材料一的图片并结合所学,指出秦始皇建立专制主义中央集权的措施。

材料二:汉式帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私思自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江部”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

(2)根据材料三并结合所学,指出汉武帝为解决地方问题加强中央集权的政治、经济的措施

材料一 汉代实行以察举、征辟为主体的人才选拔制度。东汉中后期强调文治,高级官员往往是儒学名家,拥有成百上千的门生。某人一旦成为某位官员的下属,则终生为其“故吏”。一些家族有人长期担任朝廷重要官职,如弘农杨氏、汝南袁氏“门生故吏”遍布天下,成为影响人才选拔的重要因素。官员们互相嘱托,推荐亲属故旧,所推荐的人才“不复依其质干,准其才行,但虚造声誉”。外戚、宦官轮流把持朝政,任人唯亲,以便控制朝廷与地方政治,世家大族干预人才选拔,一些地方的人才选拔甚至是被数个家族长期把持。

——摘编自白寿彝《中国通史》

著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料二 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料三 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉中后期人才选拔的弊端。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析东汉中后期人才选拔弊端的影响。

(3)据材料二,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。

(4)据材料三,结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能。

(5)据材料四,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

材料一 明初由于刚刚建国,经元末之大动荡,国家并没有足够的人才储备,明王朝也尚未培养出自己的知识分子,人才匮乏,再加上考官的遴选权掌握在地方官手中,除了两京主考用翰林外,各省乡试考官的遴选主要强调知识水平和品行,并不强调身份,许多有才之士虽不在庙堂之列也屡柄文衡。景泰年间,对考官的身份和考官的聘请作了更改,教官主持乡试成为定制。

——摘编自张连银《明代乡试、会试评卷研究》

材料二 清代乡试考官中,同考官(又称“房考官”)一职相当重要……房考官是实际的阅卷官(旧制),除顺天乡试外,房考官例由该省进士、举人出身的现任知县担任,而雍正帝则认为,知县政务繁剧,一经赴省城入闱,势必离任数月,进而耽延本身职事;同时,知县平素忙于庶务,学业未免荒疏,势难责其温习举业而后备考官之用;再者,知县参与考试,与本地应试考生也难免嫌隙。故此,自雍正五年(1727年)始修订成例,同考官以临省举人、进士出身的在家候选官员充任。

——倪军民《雍正帝改革科举制度考述》

(1)根据材料一、二,分析景泰年间以及雍正年间推行乡试主考官制度调整的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈乡试主考官制度调整的意义。

材料 秦汉时期“三公”指三个高位官职。丞相为一人时,丞相是三公之一;丞相一分为三时,三个位置合称三公。三公无论怎么变化,皇帝助手的性质未变,有议政权,但无决策权。唐朝的“三省”是三个政府机关,是机构设置的概念。三省长官共为宰相,形成宰相集体,与皇帝一起在政事堂讨论国家大事并作出决定、制定政策。三省在国家政务的裁决和执行的过程中,互相配合、互相制衡的运行机制,叫“三省制”。三省机关从不同角度参与最高决策,在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发布“最高指示”。皇帝下达的诏令,原则上须经宰相通过,加盖“中书门下之印”方能生效。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

根据材料,说明唐代三省制如何继承了三公制。有何创新?