材料一 1840 年爆发的中英战争,中国研究者一般称之为“鸦片战争”,国外学术界在评论这场战争时,有的把它说成是单纯的“通商战争”,是为了打破中国对外贸易的限制。

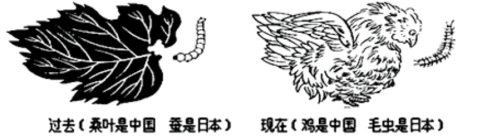

材料二《日本的今昔》

此画登在邵桓秋《抗建通俗面刊》上,左图的桑叶是中国,蚕是日本。

上图的鸡是中国,毛虫是日本。

注: 《抗建通俗面刊》是抗战时期重庆出版的刊物

材料三

(1)以上对1840年爆发的中英战争的哪一命名更准确地说明了战争的性质? 结合所学知识,对你的观点进行论证。

(2)结合史实,为材料二中的图片撰写说明(包括两幅图的寓意、“今昔”变化原因等)。

(3)结合上面材料和图片,试述中国改革开放以来的外交建树,并分析取得这些成就的原因。

2 . 图示法和列表法是历史学习的基本方法,某班学生以此为课题分组开展历史研究性学习。

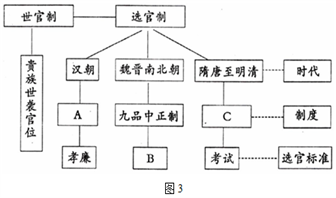

材料一甲组同学绘制了“中国古代选官制度演变示意图”

(1)根据所学知识,在图3中字母处填上相应的内容。

材料二乙组同学制作了《1840—1900年列强发动侵华战争简表》

| 战争名称 | 时间 | 签订的条约 | 战争的主要影响 |

| 鸦片战争 | 1840—1842年 | 《南京条约》 | D |

| E | 1894—1895年 | 《马关条约》 | 大大加深中国社会的半殖民地半封建化程度 |

| 八国联军侵华战争 | 1900—1901年 | F | 中国完全沦为半殖民地半封建社会 |

(2)根据所学知识,在材料二表格中字母处填上相应的内容。

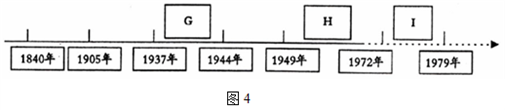

材料三1958年美国人伊罗生出版的《浮学掠影—美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的看法分为六个阶段,即尊敬阶段、,轻视阶段、乐善好施阶段、赞赏阶段、清醒阶段、敌对阶段。丙组同学参考了以上结论,绘制了“近代以来中美关系发展阶段示意图”(图4)

(3)在材料三所述的六个阶段名称中,选取两个恰当的、与图4时间轴上的时间段相对应的名称,填入G、H两处,同时为I阶段取一个与史实相符的名称并说明理由。

3 . 鸦片战争后,中国面临“千古未有之变局”,以下从三个方面进行分析。

材料一中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说?

“亚罗号事件”是第二次鸿片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交步过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕䜣痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官万文件中出现了“国旗”这一概念。

——摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

材料二1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

材料三1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

| 岁出 | 数额(千两) | 岁入 | 数额(千两) |

| 中央和各省的行政费 | 30000 | 田税 | 26500 |

| 陆军 | 30000 | 各省杂税 | 1600 |

| 海军 | 5000 | 各省杂项收入 | 1000 |

| 宫廷花费 | 1100 | 盐税盐厘 | 13500 |

| 海关经费 | 3600 | 厘金 | 16000 |

| 出使经费 | 1000 | 常关税 | 2700 |

| 河道经费 | 940 | 海关税(一般货物) | 17000 |

| 铁路 | 800 | …… | |

| 债款开支 | 24000 | ||

| …… | |||

| 总计 | 101120 | 总计 | 88200 |

注:“债款开支”中的债务主要是指1895—1898年的三笔外债。“厘金”是一种商业税,盐也是抽厘对象,即“盐厘”。“常关税”为内地货物通过税。

(1)指出清朝前期没有国旗的原因,概括推动清朝后期制定国旗的因素。

(2)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

(3)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题解读材料三。

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条);总结和归纳准确、解释完整和分析清晰。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

日本政府强迫清政府签订《马关条约》后,大大刺激了列强对中国的争夺。德国强占胶州湾,俄国强占旅顺口和大连湾。随后,英、法、日等国纷纷在中国强占租借地。随着一系列条约的签订,列强在中国所划定的势力范围披上了合法的外衣,成为一种带有隐蔽特点的瓜分形式。

——整理自戚其章《德占胶澳与瓜分危机问题》

材料二

19世纪90年代,美国参议员亨利·洛奇认为:“整个欧洲都在中国扩张,如果我们不在东方建立自己的地位,未来可以给我们带来财富的巨大贸易,以及有希望找到对我们至关重要的新市场的广大地区,都会实际上对我们永远关闭。”“如果我说话有效的话,我将很高兴地宣布中国的港口要么向所有国家平等开放,要么向所有国家关闭。”

——周余祥《(洛奇外交思想和实践研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明19世纪末列强加深对中国侵略的原因。

(2)根据材料二,概括亨利·洛奇的主张。根据上述材料并结合所学知识,对其主张做简要评价。

5 . 近代史上,日本侵略者发动一次又一次的侵华战争,中国人民为维护国家主权奋起抵抗。阅读材料,回答问题。

材料一1931年9月18日,和三十七年前的黄海之役几乎只差一天,晚上十点半,板垣征四郎下令按动了爆炸柳条沟铁轨的按钮,中日延续了十四年的第二次战争从此爆发,东北军遵从中央指示没有抵抗。

——纪录片《一寸河山一寸血》解说词

材料二日本侵略者所到之处……和平居民,有的被当作练习射击的靶子,有的被当作练习刺杀的对象,有的被活埋……屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达三十万人以上。

——人教版《中国历史》八年级下册教材

材料三中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。

——胡锦涛在纪念抗战胜利60周年大会上的讲话

材料四假如没有中国,假如中国被打垮了,你想一想有多少师团的日本兵可以因此调到其他方面来作战。他们可以马上打下澳洲,打下印度……

——罗斯福

(1)材料一是对哪次事变的描述?“黄海之役”发生在哪场战争中?

(2)材料二所描述的日本侵华罪行发生在哪座城市?

(3)据材料三指出中国抗战的战略态势,举例说明敌后战场与正面战场互相配合抗日的一个事例。

(4)根据材料四,结合所学知识,概述中国抗日战争的重大意义。

6 . 阅读下列材料:

材料一由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应.....

——《全球通史》第十六章

(1)材料一中所说的使中国人受到巨大刺激的“三次灾难性的战争”分别指什么?面对列强的侵略中国的农民阶级进行了怎样的斗争?

材料二“中国连绵不断的起义已延续了十年之久,现在已经汇成了一个强大的革命”,“可以大胆预言,中国革命将把火星抛到现代工业体系的即将爆发的地雷上,使酝酿已久的普遍危机爆发”。

——马克思《中国革命和欧洲革命》1853年

材料三“运动一开始就带着宗教的色彩”,“除了改朝换代以外,他们没有给自己提出任何任务”。“给予民众的惊慌比给予老统治者们的惊慌还要厉害,他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏与停滞对立”。

——马克思《中国纪事》1862年

(2)材料二、三体现了马克思对该农民运动的评价发生了怎样的变化?请为马克思的评价提供历史依据。

材料四烧了毛子楼,灭了耶稣教,杀了东洋鬼,再跟大清闹。

(3)指出材料四反映的农民运动的特点。这两次农民运动失败的共同原因是什么?

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

请回答:

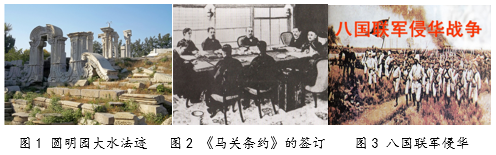

(1)圆明园世称“万园之园”,她被劫掠焚烧是在哪次侵略战争时期?图3的战争给中国带来了什么严重的影响?

(2)图2反映的事件发生在何年?什么条款内容突出反映了列强资本输出的侵略要求?

材料二

(3)材料二是历史研究课上某同学搜集的两幅图片。请你判断他研究的主题是什么?并写出相对应的历史事件。

(4)材料一和材料二之间有何联系?

材料三日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(5)依据材料三指出日本侵略者对中国形势怎样的错误估计。结合所学知识,从政治、军事两个方面说明材料中提及“民族凝聚力”的主要表现。

材料一 诗歌是鲜活的历史,它向我们讲述了历史的沧桑和社会的变迁。阅读下列诗句,

“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”

——丘逢甲《春愁》

材料二 第十款……上谕以各省督抚文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责。如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办,否则该管之员,即行革职,永不叙用……

材料三 我们反思这场战争,不是计较一场军事战争的胜负,它不仅仅是一个军事问题,而是一个思想问题,中国文明,经历了内部的改良与革命,还有外来的侵略和支援,从清朝的封闭和黑暗的中世纪文化,重新回到全面开放和多样化的近代文明转型时期。在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的、腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,……从内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国——鸦片战争》

(1) 材料一诗句中“四百万人同一哭”的主要原因是什么?1949年以后,台湾又与祖国大陆处于分离状态,其众所周知的原因是什么?

(2)材料二出自哪—个不平等条约?该条约对中国近代社会最主要的影响是什么?

(3)材料三中作者的主要观点是什么?对此你如何理解?

9 . 材料中国近代史教材观点对比(节选)

比较上述左右两份材料并结合所学知识,指出《资政新篇》和义和团对待西方的态度有何不同,并分析出现这种不同的原因。(要求:指出明确清楚;分析原因角度合理、充分)

材料一 台湾煤炭资源丰富,农作物和经济作物丰饶,主要有稻米、甘蔗、樟木等,同时台湾扼日本进出东南亚的战略要冲。日本统治者长期觊觎台湾,对台湾垂涎已久。明治维新一开始,日本在对外政策上确立了“开疆拓土”的侵略总方针。地处西南太平洋上的琉球和台湾成为其对外扩张的首选目标。1874年4月日本组织3000余人,由陆军中将西乡从道率舰队侵略台湾,并在琅峤登陆。清政府得知日军侵犯台湾的消息后,一面与日军交涉,一面积极备战。日军由于不服台湾水土,士兵病死较多。日本政府考虑到不能立即军事占领台湾,于是转而用外交手段解决问题。经过一番外交斗争后,清政府与日本政府于10月31日签订《北京专条》,同意给日军赔款白银50万两,日军从台湾全部撤走。日本内务卿大久保利通曾欢呼此事的了结:“呜呼!此诚为古今所罕有,终生所无的大业!”

——摘自马钰《1874年日本侵略台湾始末》

材料二 清光绪十一年(1885年),左宗棠向清帝上奏折,明确提出台湾须建行省的主张。他在奏折中称:今日之事势,以海防为要图;台湾每年出产及关税,较之广西、贵州等地为多;台湾孤峙大洋,为七省门户,关系全局非浅。清廷令军机大臣、六部、九卿进行讨论,他们都一致主张台湾设省。9月5日,清廷下令台湾建省,任命刘铭传为首任台湾巡抚。

——摘编自连横《台湾通史》

(1)根据材料一,指出日本侵略台湾的原因,并分析清政府的做法产生的危害。

(2)根据材料二,概括左宗棠提出台湾建省的理由。

(3)综合以上材料,简析清政府在台湾建省的历史意义。