| A.感叹提花织机技术精巧 | B.赞美翻车灌溉高效便农 |

| C.倡导顺应自然返朴归真 | D.推崇水排冶铁动力强劲 |

| A.商品经济影响农业生产 | B.家庭手工作坊开始出现 |

| C.经济中心南移趋势完成 | D.政府摒弃传统抑商政策 |

| A.反映了资本主义萌芽的产生和发展 |

| B.体现商品经济发展水平的提高 |

| C.表明耕织分离自然经济开始解体 |

| D.基于民营手工业占主导的现实 |

材料 恩格斯曾经指出:“国家政权对与经济发展的反作用可以有三种:它可以沿着同一方向起作用,在这种情况下就会发展得比较快;它可以沿着相反方向起作用,在这种情况下,像现在每个大民族的情况那样,它经历一定的时期都要崩溃;或者是它可以阻碍经济发展沿着既定的方向走,而给它规定另外的方向——这种情况归根到底还是归结为前两种情况的一种。但是很明显,在第二和第三种情况下,政治权力能给经济发展造成巨大的损害,并能引起大量的人力和物力的浪费。”

——摘自《马克思恩格斯选集》第4卷第701页

概括材料中的观点,并以17至19世纪中英两国历史发展演进的史实对该观点加论证。(要求:表述成文,观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

| A.重农抑商的传统 | B.专卖政策的实施 | C.坊市制度的实行 | D.朝贡贸易的制约 |

| A.理学在民间缺少了思想根基 | B.明清商业繁荣贸易发展较快 |

| C.传统文化重新焕发勃勃生机 | D.运河畅通促进南北经济平衡 |

| 道名 | 关内京畿 | 河东 | 河北 | 淮南 | 山南东山南西 | 江南东江南西 |

| 前期 | 22.5 | 15 | 57 | 7 | 1.5 | 41 |

| 后期 | 24 | 3 | 31 | 12 | 7 | 101 |

| A.政府主导水利建设 | B.区域经济相对均衡 |

| C.江南地区得到发展 | D.水利工程质量提高 |

推断当时

| A.家庭手工业技术高超 | B.棉纺织业已初具规模 |

| C.工场手工业开始出现 | D.纺织技术已相当发达 |

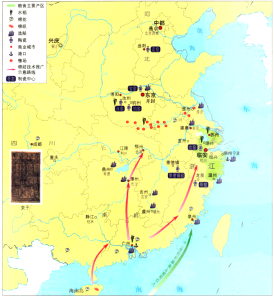

材料一

宋代谷物移植图 |  明朝农业发展 |

材料二

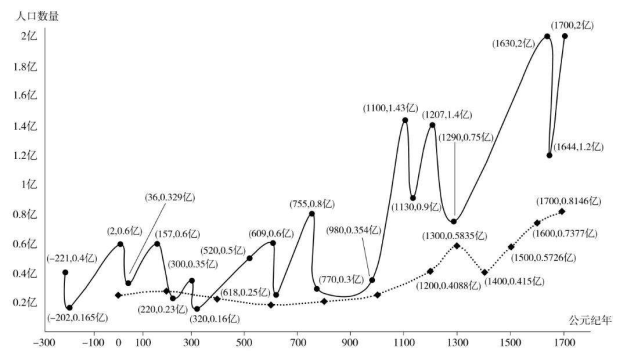

中国古代人口变化曲线(公元年份,人口数)

| 汉至北宋南北方人口分布 | ||||

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口比例 | 人口(户) | 占全国户口比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

(1)据材料一,比较宋、明两代农业发展状况的异同。结合所学知识,分析其不同点的原因。

(2)据材料二,概括中国古代人口变化的特征。结合所学知识,简要阐述材料一、二所反映历史信息之间的关系。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 过去,从在黄土地上进行旱作,到发展出与黄河流域冲积平原灌溉农业相适应的水利技术,耗费了古代中国人数世纪的努力。在约公元前600年以后,中国人在物质技术上、政治上以及传染病的适应方面,都获得了在黄河流域冲积平原生存的能力。

古代中国人在南下潮湿地区时,越往南行进,越受到疟疾、血吸虫病和登革热等疾病带来的威胁,南方湿热的环境可以滋生出更多的寄生物。因此,长期以来,中国人在移居南方这一问题上进展非常迟缓。

——摘编自威廉·麦克尼尔《瘟疫与人》

(1)据材料一及所学知识,分析中国古代经济重心南移的主要原因。

(2)据材料二,指出麦克尼尔在中国古代人口南迁问题上的研究结论,并分析其理由。

(3)举一例说明中国古代人口南迁产生的历史影响。