材料一 从虞、夏到春秋时期,我国农业仍保留了从原始农业脱胎而来的明显印痕,木质耜的广泛使用就是其突出表现。这一时期也是我国考古学上的青铜时代,青铜工具已日益在农业生产中占据主导地位。在进入铁器时代以后,耒耜仍以变化了的形式继续在农业生产中发挥重要作用。我国用铁铸农器大体始于春秋中期或稍前,到了战国中期,人们把使用铁农具耕作看得如同用瓦锅做饭一样的普通。

——摘编自李根蟠《中国古代农业》

材料二

(1)根据材料一,指出先秦时期我国农具的发展轨迹及其意义。

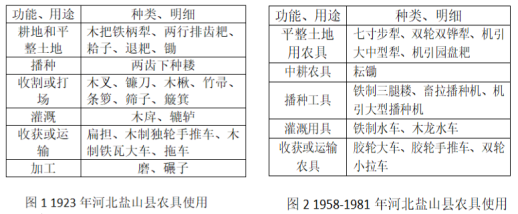

(2)根据材料二,结合所学知识,指出图2与图1相比发生了哪些变化?其变化的社会背景是什么?

材料一 张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,……骞身所至者,大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言其地形,所有。语皆在《西域传》。

——班固《汉书·张骞传》

材料二 瓷器是中国人的发明,但是青花却不是,……(它)是波斯工匠在器物表面绘制生动花纹的钴类染料。了解了波斯人喜好的中国工匠利用自己超凡绝伦的上釉工艺,生产出了深受14世纪波斯市场欢迎的精细瓷器。对于青花瓷的大量需求部分得益于地方宗教的约束。《古兰经》禁止使用金银餐盘的炫富行为,因此青花瓷便成了波斯商人宴客时首选的昂贵餐具。

——摘编自卜正明《哈佛中国史·挣扎的帝国》

(1)根据材料一,指出张骞“通西域”的目的,并结合所学概述其意义。

(2)根据材料二,概括青花瓷在西亚地区流行的原因。结合所学,指出元朝彩绘瓷器的创新成果及宋元时期瓷器在中外交流中的地位。

材料一 东汉牛耕图画像石拓片

1950年江苏徐州睢宁双沟出土的墓室画像石拓片。画面最下层为牛耕图。图中一农夫扬鞭扶犁,一少年捉蓝撒播种子,一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭至田头。一辆双轮车上有三只小鸟,旁卧一狗,一小牛犊在田地奔跑。

材料二 (西汉)武帝以(赵)过为搜粟都尉,教民耕殖…至今三辅(长安京盖地区)犹赖其利。今辽东耕犁辕长四尺,回转相纺,既用两牛,两人牵之,一人将耕,一人下种…

——(东汉)崔寔《政论》

材料三 民有幸不役于人而有四自耕者,皆以等书于籍而公役之,至不胜,则贱卖其田,或递而去

——欧阳修《欧阳文忠公全集》

自田制坏而兼并之法行,贪民下户极多,而中产之家(相当于小农)贩货之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿草耳。

——懂煨《救荒活民书》

(1)据材料一、二并结合所学知识,分析两则材料的历史价值。(2)据材料三并结合所学知识,分析阻碍中国古代小农经济发展的因素。

材料一 明清城市是皇权统治下的城市,皇帝意志以及行政权力的观念对城市结构有着举足轻重的影响,古代城市的主要功能是郡县治所和军事要塞。财政收支由政权把持,经济活动受到政权的主导和官僚阶层盘剥。商品经济的发展会使城市功能突破原有的分区,改变城市的阶级构成。晚明江南地区出现了一批专门的工商业城镇,这对城市社会结构也产生了较大影响。但是由于中国封建专制政治的控制,中国古代的城市在向近代城市发展的道路上出现了很大的困难,传统重农抑商政策的实施以及对工商业缺少立法方面的保护,使得中国古代工商业发展缓慢,城市更多的是作为政治中心而存在。

——摘编自菅兵兵、葛华阳《明清城市结构初探》

材料二 中世纪西欧的城市既不起源于伯爵的城堡,也不起源于大教区管辖的中心。从地理位置上讲,它们建立在商业贸易的交结点上,出现在封建关系最薄弱、封建统治鞭长莫及或权力真空的地带。所以在这些城市中……无法阻碍资本主义结构的潜组织因素的结合。在西欧封建社会远未衰落之际,就形成了城市自治,城市自治政府有相当大的独立性,城市有自行管理的行政官、有团体印章,有市政厅和钟塔。即使是封建税收,也是由城市政府来课税,领主不能直接征收。

——摘编自金观涛《西方社会结构的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响明清时期城市结构的因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析明清时期的城市与中世纪西欧城市的不同之处。

材料一 以品系繁多、工序复杂著称的“中国菜”烹饪艺术在南宋时期趋于成熟。宋代皇室南渡使北宋时期的京菜(河南菜)与六朝以来发展的江浙菜交融汇合。各地大量难民与皇家贵族的集中促使高、中、低档饮食都有了广大的市场,加之中国人缺少世界许多民族都有的宗教饮食禁忌,因此国人天上地下水生陆长的各种生物几乎无所不食。……这样一种“天人合一”的饮食观,提供了无与伦比的丰富的食物种类,加之各地域各阶层东西南北上下尊卑的饮食“亚文化”的综合,最终形成了令人眼花缭乱的烹饪艺术。

——摘编自秦晖《思无涯,行有制》

材料二 18世纪以前,小麦在英国的食谱中还属于奢侈品,但到18世纪60年代,小麦已成为大部分劳工家庭的主食。同时,食物消费表现出明显的阶层性。社会下层主要以面包作为主食,普通中产阶级家庭的主食则包括了蔬菜骨头汤、烤羔羊肉、烤牛排、冷牛肉沙拉等其他食物。人们的消费习惯也因此发生变化,烤面包长期以来是家务劳动的主要内容,到19世纪中期,曼彻斯特却只有一半居民自己烤面包。如果说法国人是吃得多而喝得少,那么19世纪中期的英国人便相反,他们把喝看成是餐桌上主要的事。

——摘编自舒小昀《谁在养活英国:英国工业革命时期食物研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋时“中国菜”趋于成熟的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪后英国“饮食”变化的原因。

材料一 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

材料二 1816年英国在世界上首先实行金本位制,在19世纪70年代之后,各主要资本主义国家相继实行了金本位制,英镑成为国际货币体系的中心货币。英国在19世纪的国际货币关系中占有统治地位。二战后,国际货币体系再一次发生变迁。

——摘编自李晓耕《权力之巅:国际货币体系的政治缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明白银货币化对中国经济发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出17—19世纪世界货币体系的变化并简析其原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出二战后初期成立的国际货币体系有何积极作用。

材料一 魏晋南北朝时期,由于海运和造船业的发达,中外海上交通有了重大发展。从广州出发,沿马来半岛,经印度洋到达阿拉伯巴格达的海上中西航线已初步形成。这条被誉为“海上丝绸之路”的航线,有力促进了中外经济、文化的交流。这时期中国与外国的水陆交通、商贸、文化交流都超越了前代,并为以后隋唐时期中外关系的进一步发展奠定了良好的基础。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 宋代是海外贸易得到空前发展的时期。较之前代,宋代港口广泛分布于北起京东路、南至海南岛的广大区域,数量有了明显增长。当时的贸易范围已远至红海沿岸及非洲东海岸。不但进出口的商品种类增加,而且贸易额也有所扩大,一个海商一次贩运的货物价值高达数十万贯。政府对海外贸易采取了鼓励支持的态度,“江海求利,以资国用”。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料三 明朝洪武三年(1370)政府实行闭关自守政策,禁止商船出海贸易,海上丝绸之路一度中断。郑和下西洋以后,海禁屡开屡禁。总的来看,明清政府对海外贸易的态度越来越保守。不过随着西方殖民主义的入侵,形成一些新的航路,如通过马尼拉至拉丁美洲的航线便是这个时期由西班牙开辟的。

——摘编自蓝勇《中国历史地理学》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期“海上丝绸之路”发展的背景,并说明其影响。(2)根据材料二概括宋代海外贸易空前发展的表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出在对外方面,明清政府的政策和同时期西方国家的不同之处。

材料一 唐宋时期,海外贸易有了快速发展,为了管理日益繁荣的海外贸易,唐朝设立了市舶司主管对外港口的贸易活动。宋太宗曾派内侍8人,带着国书、礼物和丝绸,前往海外各国出使,主旨是邀请外国商人来中国做生意。宋仁宗时又下令地方官设法招引外商,给予优待,以便外国船多来一些。市舶岁入约110万缗,约占国库收入的1/60。市舶司还负有接送外来船舶、保护和接待外商的使命。

——摘编自袁行霈、严文明《中华文明史》

材料二 近代中国海关依据不平等条约而设立,外籍税务司制度受到各国支持,使得总税务司在内的绝大部分洋员由英国人担任。这种状态下的中国海关庞杂无比,除了进行税务和海务的本职管理外,还要确保清政府按条约规定的方式进行贸易。此外海关还承担了大量由条约赋予、列强强加、清政府委办或关乎总税务司利益的职务。至于总税务司以海关的名义举办的洋务活动和外交活动更不胜枚举,海关几成“业余外交部”。

——摘编自曲金良《中国海洋文化史长编》

材料三 十一届三中全会后,全国海关工作会议和全国人大均要求对明显过高的税率做局部调整,以扩大对外经济技术交流,保护和促进国内生产的发展。随后各地海关开始改革管理体制,实行统一的报关制度,恢复海关征税和海关统计。同时将关税收入统归中央,关税单独计征,与外贸利润分开交库。

——摘编自岑维廉等《关税理论与中国关税制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋建立市舶司的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清海关管理的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析十一届三中全会后海关改革的意义。

材料一 战国时期以来,铁农具是古代中国主要的农业生产工具。它的产生标志着石器时代的彻底终结。铁农具是原始农业向传统农业过渡的决定性因素,其作用主要表现在以下三个方面:第一,铁农具为兴修大型水利工程提供了物质上和技术上的基础;第二,铁农具促进了粗放农业向精耕细作技术体系的转化;第三,铁农具为封建帝国的发展和壮大提供了强大的动力。总之,铁农具伴随着人类社会从远古走来。

——摘编自徐旺生《中国饮食文化与晚近农业结构关系探析》

材料二 18世纪英国工业革命爆发出了巨大的能量,驱动了经济可持续增长,促使人类社会的发展轨迹彻底改弦易辙。机器的发明、动力资源的变更和新材料的供应推动了劳动生产率史无前例的增长,与人均收入、人口总量、知识、投资及技术创新形成了正反馈机制,从而突破了“马尔萨斯陷阱”。

——摘编自(英)M.M.波斯坦、H.J.哈巴库克《剑桥欧洲经济史》

材料三 美国现代社会福利保障制度已经走过了70个年头,它植根于美国现代经济机制,已经成为影响美国现代化进程不可或缺的重要因素。一方面,它起着美国社会生产力发展的保护器作用、稳定美国社会需要的安全阀作用和美国各阶层及利益集团调整关系的调节器作用。另一方面这一制度在运行中积累的弊端也日益显露。

——节选自《美国社会保障制度的形成》

(1)阅读材料一,结合所学知识,写出世界上率先掌握冶铁技术的人,并从耕作方式、土地制度、劳作方式这三个角度分析春秋战国时期铁农具出现对社会发展的推动作用。

(2)根据材料二,结合所学知识,说明“机器的发明”所带来的生产组织方式的变化,并简析工业革命在社会生活方面的积极影响。

(3)根据材料三,结合所学知识,指出美国现代社会保障制度最终确立的标志,并概述“这一制度在运行中积累的弊端”。

材料一 18世纪中期以前的中国,海外贸易空间在四个时期发生了很大变化。1世纪前后至6世纪,中国主要出口黄金和丝织品,海外贸易规模很小,海上贸易地域大体上局限于南海。6—10世纪,阿拉伯商人成为印度洋贸易的主力,中国的陶瓷外销从有限的奢侈品贸易转变为大量的订制生产和出口,海上贸易扩及日本、琉球和朝鲜。10—14世纪,许多中国大型船舶停泊于印度西海岸,中国也成为东海、南海和印度洋贸易的主导者。15—18世纪中期,借助于西方开辟的世界市场,中国的丝、瓷器和茶叶出口有了突飞猛进的发展,中国海外贸易的空间空前扩大,并成为全球贸易的主要参与者。

——摘编自李伯重《中国海外贸易的空间与时间——全球经济视野中的“丝绸之路”研究》

材料二 由于有了这个(欧洲)新的大客户,中国的三大出口商品——丝、瓷器和茶叶——的贸易,有了突飞猛进的发展。到了18世纪中后期,中国出口的瓷器、茶叶和生丝的一半或者一半以上都是输往欧洲。因此到了这个时期,欧洲成了中国商品的最大买主。从某种意义上来说,历史似乎转了一个大圈,回到两千多年前的情景:分处欧亚大陆两端的中国和西欧,成为世界贸易的两大主体:中国出口,西欧购买。不过不同的是,如今中国和西欧之间的贸易,不再经过无数的中间人,也不再是以货易货的方式进行,而是在欧洲人开拓的世界市场这个广大的天地中,借欧洲人之手,把中国商品送到欧洲和美洲,换回中国商业经济发展亟需的、同时也是国际贸易赖以进行的硬通货——白银。到了此时,中国的海外贸易的空间范围达到最大限度,扩展到了全世界。

——摘编自李伯重《中国海外贸易的空间与时间——全球经济视野中的“丝绸之路”研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括18世纪中期以前中国海外贸易发展变化的特点。

(2)根据材料二并结合所学,指出18世纪中期以来中国古代海外贸易发生的变化,并分析其原因。