材料

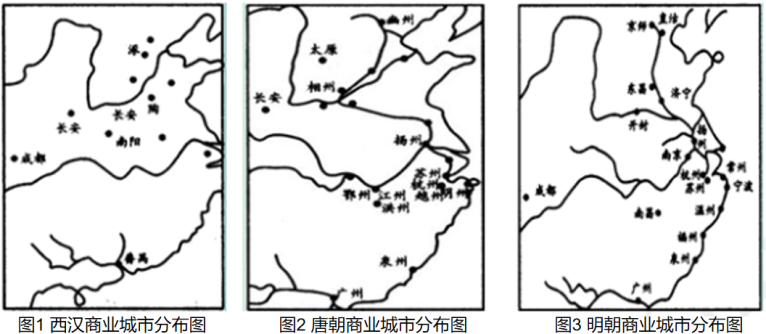

分别提取图1、图2、图3的工商业城市分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料一 明朝加重了江南的田赋征收,同时规定征收一定数量的丝绢实物。自1405年到1433年,郑和的7次远航中,丝织品是贸易的主要物产。明朝后期,嘉兴所辖濮院镇“机杼之利,日生万金”,吴江的盛泽镇“居民稠广,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜,仅丝绸牙行,约有千百余家”。归安县“男耕女织,农家本务,况在本地,家家织经”。江南官营织机有3 500台,民间已超过万台。明后期废除了匠户和徭役制度,丝绸机户有机会积累原始资本,扩大生产,机户郑灏家就有“织帛工及挽丝佣各数十人”。

——摘编自李绍强徐建青《中国手工业经济通史•明清卷》

材料二 从18 世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

(1)根据材料-并结合所学知识,概述明代江南丝织业发展的表现并分析其发展的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

材料一 唐朝安史之乱后,土地兼并更加严重,越来越多的农民失去土地,脱离户籍到处流亡。……均田制遭到破坏,按丁征收的租庸调制也无法执行下去,导致国家财政税收大为减少。唐朝政府虽采取了各种措施,结果一切努力均告失败并造成了赋税制度进一步混乱,唐朝财政面临崩溃。建中元年(公元780年)唐政府为解决财政困难增加税收,实施“两税法”。规定:“凡百役之费、一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。产无主、客,以见居为簿;人无丁、中,以贫富为差。不居往而行商者,在所郡县三十之一,度所(取)与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,夏输无过六月,秋输无过十一月。其租庸杂役悉省,而丁额不废,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年(即公元766年)垦田之数为准而均征之”。“置赋、地两税以总之,以一其名,此外敛者,以枉法论”。“惟以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多”。

——根据税法资料整编

材料二 明万历九年(1581),张居正在全国推广实行新的税法"一条鞭法",据《明史》记载:合并赋役,将田赋和各种名目的徭役合并一起征收,同时将部分丁役负担摊入田亩。将过去按户、丁出办徭役,改为据丁数和田粮摊派;赋役负担除政府需要征收米麦以外的,一律折收银两;农民及各种负担力役户可以出钱代役,力役由官府雇人承应;赋役征收由地方官吏直接办理,废除了原来通过粮长、里长办理征解赋役的“民收民解”制,改为“官收官解”制。

——根据税法资料整编

(1)根据材料一和所学知识,概括唐朝实施两税法的背景以及两税法的主要内容。

(2)根据材料二概括一条鞭法的特点。

(3)根据以上两则材料概括我国古代赋税制度体现的演革趋势。演革的趋势体现怎样的时代特征。

材料一 乾德三年(公元965年)四月十三,宋太祖诏令开封府:“令京城夜市至三鼓以来,不得禁止。”宋仁宗时朝廷下令允许民间向街开店。北宋中期“坊市之名,多失标榜”。

——摘编自陈振《宋史》

材料二 780年,唐德宗下令“税天下茶……十取其一”,开始征收茶税。到793年,“税茶无虚岁”,“每岁得钱四十万贯”,成为定制。唐文宗、唐武宗时,禁止民间私卖茶叶。从唐到宋,饮茶变成广泛的社会需要。在南方,茶因不与水稻等粮食作物争夺地盘,能在丘陵山岗上生长,两宋时成为重要经济作物,既有私人占有的茶园,也有官府直接经营的茶园。王安石曾说:“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无也。”964年,宋太祖下令在汴京、建安、汉阳和蕲口等地设置榷茶场,官府控制茶叶生产和买卖,规定“民敢藏匿而不送官及私鬻者”,据茶叶价值多少判罚杖刑和流放刑;主管官吏以官茶私自贸易者,价值五百文即流放二千里;贩卖私茶而被擒捕,就处以死刑。

宋太宗时,禁园户“毁败茶树”;禁鬻“伪茶”,贩卖一斤伪茶即杖一百,“二十斤以上弃市(处死刑)”。

1077年,宋神宗开始在四川“卖茶博马”(用川茶博买西北诸族的马匹以扩充军马数量),历史上的“茶马法”从这一年开始实行。

——漆侠著,《宋代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代城市商业发展的情况。

(2)根据材料二并结合所学,概括唐宋时期茶叶生产销售政策的主要内容。

材料一 江南……自义熙十一年司马休之外奔,至于元嘉末,三十有九载,兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(门上环钮),盖东西之极盛也。地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万倾,膏腴上地,亩值一金……荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——摘自《宋书》(南朝的刘宋王朝)

材料二 南宋以后南方经济领先于北方的格局完全奠定。由于复种制度的推广、新耕地的开辟和农业生产效率的提高,江淮、两浙、福建、四川等地区一年亩产可达二至三石。太湖流域有“苏湖熟,天下足”之称。棉花种植盛行于闽广地区,广东雷州半岛和广南西路又发展成棉纺织业的中心……在两浙路的太湖流域、四川成都平原和福建沿海地区,专业茶农、果农、蔗农、菜农大批涌现,他们与独立手工业者一起,开始向小商品生产者转化。北宋时,各路专以纺织为生的机户约有十万,数量可观。从宋朝开始,东南沿海港口成为新的贸易中心,有二十多个对外贸易港口。“市舶之利最厚,若措置得宜,所得动以百万计”。

——卜宪群《中国通史》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括南朝时江南经济发展的成就。结合所学知识分析这一时期江南经济发展的原因(不得照抄材料)。

(2)根据材料二,两宋时期,我国的经济重心发生了怎样的变化?与南朝相比,两宋时期南方经济发展有何特点?

材料一 西汉初年,币制混乱,汉武帝出于政治、经济、军事等多方面的考虑,任用桑弘羊进行币制改革。元鼎四年(公元前113年)武帝下令“悉禁郡国无铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,“专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官”。汉武帝还下令提高三官五铢的铸造工艺,规定“周廓其质”。在此工艺下,三官五铢边廓工整、重量准确、钱文秀丽且质量上乘,其盗铸成本较高。“……民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”三官五铢的发行一举解决了困扰西汉金融多年的私铸、盗铸问题,且五铢轻重合宜,自汉至隋七百余年,基本上行用不废。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 在武则天执政期间,虽然爆发过李敬业和宗室诸王发动的叛乱,但是吏治清明,政局稳定,使广大农民得以休养生息,因而社会生产有所发展,垦田和户口数大幅度地增长……可见武则天执政期间唐朝国势仍在持续上升,是上承“贞观之治”,下启“开元盛世”。她是把唐朝国势推向极盛这一历史发展过程中的重要历史人物……武则天一生中也存在着不少的缺点和错误。晚年时期,她逐渐走向奢侈腐化,大修宫殿、佛寺……在镇压反对势力的过程中,信用一些贪赃枉法的酷吏,大肆罗织株连,滥杀了一些无辜臣民。尽管如此,同她主要的功绩相比,还是功大于过。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)材料一反映汉武帝币制改革的措施,与这个措施相配套的经济规定还有哪些?

(2)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝币制改革取得成功的原因

(3)归纳材料二中对武则天的看法。作者采用了什么历史观?

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cù)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。于是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,所在州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂摇悉省。

——《资治通鉴》

请回答:

(1)根据材料结合所学,概括两税法实行的历史背景。

(2)根据材料结合所学,概括两税法的内容。

(3)根据材料结合所学,简要评价两税法的历史影响。

材料一

明太祖在位期间,对周围邻国采取睦邻友好政策,不断派遣使臣,广加招徕,力图建立起正常的友好关系。但出于巩固内部统治和防御北元再起的考虑,又厉行海禁,禁止私人出海贸易,也禁止外国商人来中国经商,并将此作为一项基本国策长期保持不变。

----摘编自白寿彝《中国通史》

材料二

地理大发现是指15世纪末16世纪初西欧国家在大规模海外探险中对美洲大陆的发现和对通往东方新航路的开辟。商业革命实际上从13--14世纪就开始酝酿,在地中海沿岸的意大利诸城邦,各种商业关系的发展已接近发生质变的临界点。不过,如果没有地理大发现所提供的契机,这场革命很难说要在何时才能真正发生。

----摘编自高德步《世界经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代“厉行海禁”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出明代对外政策与15世纪末16世纪初西欧国家对外政策产生的影响。

材料一 (明代)漕河力所能及的商业运输,促进了物品的交流……然而,商业运输所遭到的无数个困难,不可避免地阻碍了商业的发展。这些困难主要有:明政府执行了错误的税收政策,明代官员一般采取抑商态度,等等。另外,仅仅是漕河水道的地理特征,也能够限制漕河地区商业的大幅度发展,更不用说使用漕河来航行的主要是官府及其代理人。

——摘编自黄仁宇《明代的漕运》

材料二 在一个国家的内地交通方面,人们从未见过任何革命能够比得上英国在几年时间内所实现的那种革命。谷物、煤炭、各种货物的运输,几乎只需以前所用的马匹的半数。商业旅行快了一倍以上。农业进步与商业进步并肩前进。一切都呈现繁荣的样子,我们的一切出产都增加了价值,作为这个大运动的枢纽的东西就是我们道路的改革。

——摘编自【法】保尔·芒图《十八世纪产业革命》

材料三 1869年苏伊士运河通航,使欧洲到印度的航路缩短了4000英里。1914年竣工的巴拿马运河则使旧金山到利物浦的航程近了5666英里。轮船的不断更新,使航速大大提高,欧美航程从42天缩为5天,从伦敦到加尔各答也由3个月减为18天。此外跨洲铁路的修建,加强了洲际联系。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一概括明代漕运的主要作用及其衰落的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明此时发生在英国的“道路改革”的具体内容并概括其影响。

(3)根据材料三概括19世纪中后期以来世界交通发展的重要表现。

(4)综合上述材料,结合所学谈谈你对交通运输与社会经济发展关系的认识。

材料一 《周礼·考工记》记载的“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社”是世界上最严整的体现“礼制”的城市规划制度。同时代的《管子》也提道:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱用水而足,下毋近水而沟防省。”“天子中而处,此谓因天之固,归地之利”。

——摘编自汪德华《中国古代城市规划文化思想》

材料二 尽管在宋代以后,首都等大城市依然沿袭封闭性政治中心的传统,但在经济发达地区,“清明上河图”的模式长盛不衰。如明清的江南,以经济为基础发展起来的市镇,以天然河流和人工运河组成的交通运输网络,以精细农业和商业、手工业和服务业组成的复合经济,形成了崭新的城市、集镇和城市生活。

——摘编自葛剑雄《中国古代城市的形态与功能》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括归纳影响中国古代城市规划及选址的主要因素。

(2)根据材料二指出从宋代至明清,中国古代城市机能发生什么重大变化?结合所学指出这一变化的积极影响。