材料一 宋代是封建生产关系发生变化和转型的时期,立国之初就“田制不立”“不抑兼并”,使社会上形成了一种“贫富无定势,田宅无定主”的趋势。与土地制度的变化相适应,封建剥削方式也发生变化。同时,在官私手工业作坊中也普遍实行了有利于提高生产积极性的雇佣制度。新的社会经济关系使宋代商品经济得以迅速发展,以至于有人认为宋代发生了“商业革命”。

——梁泉《我们只有一个中国》

材料二 宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者、商人、小业主构成了宋朝的中产阶级。他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

——詹子庆主编《中国古代史参考资料》

材料三 日本学者内藤湖南指出:“若说近世史应从什么时候开始?这应当是宋以后……宋代发生了商业革命……北宋以后堪称近代史。”美国史学家斯塔夫里阿诺斯认为“但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响”。

(1)结合所学知识指出宋代“商业革命”的主要表现,并据材料一概括推动宋代“商业革命”发生的主要因素。

(2)根据材料二,简述宋朝经济发展的主要影响。

(3)材料三中内藤湖南和斯塔夫里阿诺斯对宋代历史地位认识有何不同?

材料一 “今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。

——《续资治通鉴》

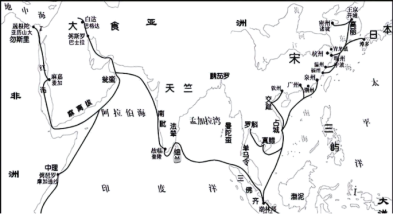

材料二 宋代海上交通路线图

(1)根据材料一结合所学,说明宋朝为加强对地方的控制是如何“稍夺其权,制其钱粮,收其精兵”的?分析其政策的特点。

(2)写出宋朝三个重要的港口城市。分析宋朝对外贸易繁荣的影响。

材料一 宋代的领导地位源于一系列的因素,从技术上的发明、从普遍的教育到对宗教和各种哲学思想的宽容。……上一个1000年的中国,是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——摘编自乔纳森·斯彭斯《新闻周刊》

材料二(宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的海外贸易……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技术各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自谢和耐(法国)《南宋社会生活史》

材料三 明清时期,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一、二并结合具体史实,指出宋代在文化领域具有“领导地位”的主要表现并说明宋代中国“现代化的程度令人吃惊”在商业方面的主要表现。

(2)依据材料三并结合所学知识,概括明清时期中国商品经济发展的新现象。并分析阻碍明清资本主义萌芽发展的主要因素。

材料一 天津地处九河下梢,河海交汇之区,在金代是荒旷斥卤的滨海荒地,为海防之需在此设寨戍守,名曰直沽寨……迨至元代,由于直沽临近大都,又据河海交汇之咽喉要道,因而,元王朝统治者在此建立掌管漕粮转输的官府衙署,并遣重兵戍守防卫,设仓储粮。明代永乐以后,政治军事中心北移,而经济中心仍在南方,为尽快连接这两个中心,明王朝统治者大规模发展漕运。漕粮转输皆以天津为入京要道。1404年,明成祖朱棣在直沽设卫,并派官在此监督筑城。明代中叶以后,天津地区由单纯的官运粮米及物资中转站发展成为各地商品及货物集散的北方商业中心城市。

——林纯业《明代漕运与天津商业城市的兴起》

材料二 天津于1860年被迫开埠通商,使天津从传统的封建性城市逐步演变为不断滋生新的生产力和生产方式的半殖民地城市。天津不仅成为沟通世界资本主义市场体系的口岸和中国近代工业重要的发源地,而且也改变了它作为首都附属城市的被动地位。随着对外贸易的发展和外国租界的设立,西方现代文明的巨大优势也直观地展现在天津人面前。不能忘记的是,天津在百年间的迅速崛起也伴随着巨大的民族牺牲。西方人利用坚船利炮打开中国的国门,绝不是为了传播福音。

——来新夏《天津历史与文化》

(1)依据材料一,指出天津的城市职能在中国古代史上的变化及原因。(2)依据材料二和所学知识,概括近代西方侵略给天津带来的双重影响。

材料一

| 时期 | 饮食特色 |

| 先秦时期 | 贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等都有严格的规定,士大夫之下“不以鼎食”。 |

| 秦汉时期 | 外来食物黄瓜、菠菜、胡萝、茴香、芹菜、扁豆、大葱、大蒜登上国人餐桌,炸油饼、芝麻糊、烧饼等受到热捧。 |

| 隋唐时期 | 士人任官或升迁举办“烧尾宴”招待亲朋同僚,意指“鲤鱼跃龙门,烧鱼尾高升”。唐诗中还大量提到西域胡家酒店和胡姬。 |

| 两宋时期 | “北麦南稻”的饮食结构发生变化,烧饼、饺子、包子、刀削面等散布于江南市镇,通宵达旦沿街叫卖。 |

——摘编自王学奏《中国饮食文化史》

材料二

| 史料内容 | 史料来源 |

| “五谷皆种,以玉黍(即玉米)、荞麦为最,稻获次之。” | 道光年间 陕西《留坝厅志》 |

| “洋芋(即马铃薯),此种不知所自来。山多种之,山民藉以济饥者甚众。” | 道光九年(1829 ) 《宁陕厅志》 |

| “包谷、洋芋、红薯三种古书不载。乾嘉以来,渐产此物,然犹有高低土宜之异。今则栽种遍野,农民之食,全恃此矣。” | 光绪十九年(1893 ) 四川《奉节县志》 |

| “外来之人租得荒山,即芟尽草根,兴种番薯、包芦(玉米)、花生、芝麻之属,弥山遍谷,到处皆有。” | 同治十三年(1874 ) 《湖州府志》 |

| 番薯“扑地传生,一茎蔓延至数十百茎,节节生根,一亩种数十石,胜于种谷二十倍”。 | (明)王象晋 《群芳谱》 |

| 番薯所需“未半于农功,丰登自倍于百谷”。 | (清)陈世元 《金薯传习录》卷上 |

(2)指出材料一、二的史料为我们研究我国农业发展及社会生活提供了哪些视角。

材料一中国古代农业史上,发生过两次具有划时代意义的粮食生产革命,它不仅改变了中国几千年以来的粮食格局,还对我国的历史发展进程产生了重大影响。第一次粮食革命发生在宋代,标志性事件是来自于越南的“占城稻”被引入中国,首先在我国东南沿海等地开始种植,然后逐步推广到全国各地的水稻种植区;第二次发生在明末清初,美洲等地的一些特有物种传播到中国,其中粮食作物以玉米、马铃薯、番薯为主,它们能在较恶劣的条件下生长,改变了我国此前以稻、麦、粟等为主的粮食结构,极大的丰富了我们的粮食系统。

——摘编自刘宇杰《告别饥荒---饥荒成因与应对的历史考察》

材料二明清各时期农民平均生活水平估算

| 时期 | 总人口(万人) | 粮农家口(万人) | 粮田(万亩) | 粮农及家口平均拥有土地(亩) | 平均亩产(市斤) | 粮农及家口平均拥有毛粮(市斤) | 扣除成本加工后的人均粮食(市斤) | 除口粮外可向社会提供粮食(市斤) |

| 明万历 | 12000 | 9720 | 66075.4 | 6.8 | 256 | 1741 | 808 | 458 |

| 清乾隆 | 20000 | 17000 | 93249.8 | 5.5 | 310 | 1705 | 791 | 441 |

| 清嘉庆 | 35000 | 29750 | 94460.5 | 3.2 | 319 | 1021 | 474 | 121 |

| 清末期 | 40000 | 34000 | 101336.4 | 3 | 287 | 861 | 400 | 50 |

——摘自郭松义《明清时期的粮食生产与农民生活水平》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两次“粮食革命”的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期农业发展的主要问题。

材料一 南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改交成农业生产基地。……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”,经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘编自赵毅《中国古代史》

材料二 六朝时期城市大量兴起,其中很多由草市发展而来.这些新兴的城市也给南方的城市经济带来了某些新特征,如在南朝的市场中有了住家的出现和存在,“日中人已合,黄昏故未疏”,黄昏时市场中依旧熙熙攘攘。

——摘自朱和平《试论六朝南方城市大量涌现的原因、表现及城市经济的特征》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期江南开发的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概括南朝时期南方城市经济发展的表现。

材料一 北魏孝文帝认为使用近百年的都城平城“只是用武之地,非可文治”,而洛阳是帝宅王里,可“光宅中原”,故有意迁都。由于迭经战乱,洛阳早已衰败,太和十七年(493)孝文帝巡幸洛阳,令穆亮和与汉族人氏李冲、董爵等人筹划重建。两年之后,北魏“六宫及文武,尽迁洛阳。”考古发掘证明,北魏洛阳城的核心格局继承、发展了中原正统王朝的都城模式和制度。迁洛早期重建的洛阳宫太极殿广泛吸收、借鉴了魏晋洛阳城、南朝建康城和平城太极殿的形制。整个城市分为宫城、内城和外郭城。布局谨严,规模宏大,远超前代。筑外郭城以及在城内统一规划建造里坊,郭城区域的功能进一步明确和丰富。

——摘编自钱国祥《北魏洛阳外郭城的空间格局复原研究》等

材料二 在灯火困难的古代,官方对于民众作息时间的管理,是一件关涉到“秩序”的大事。朱熹曾说:“日出而作,日入而息,其所以饮食作息者,皆道之所在也。”北宋初,《宋刑统》明确规定:“犯夜(禁)者,笞二十。”后宋太宗仿照唐制,于东京城设置街鼓,在夜禁开始与终止时击鼓通报。宋仁宗时,夜禁仍然实行,但此时的东京城已“不闻街鼓之声”。北宋末,东京城的州桥夜市“直至三更”,马行街一带“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝”,夜禁实际上已经废除,古代城市发展中的一项重要变革得以完成。

——摘编自冯之余《古代中国的黑夜秩序》等

(1)根据材料一,概括孝文帝重建洛阳的原因和举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋初东京城实行夜禁制度的原因,并说明其废除的历史意义。

材料一 张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,……骞身所至者,大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言其地形,所有。语皆在《西域传》。

——班固《汉书·张骞传》

材料二 瓷器是中国人的发明,但是青花却不是,……(它)是波斯工匠在器物表面绘制生动花纹的钴类染料。了解了波斯人喜好的中国工匠利用自己超凡绝伦的上釉工艺,生产出了深受14世纪波斯市场欢迎的精细瓷器。对于青花瓷的大量需求部分得益于地方宗教的约束。《古兰经》禁止使用金银餐盘的炫富行为,因此青花瓷便成了波斯商人宴客时首选的昂贵餐具。

——摘编自卜正明《哈佛中国史·挣扎的帝国》

(1)根据材料一,指出张骞“通西域”的目的,并结合所学概述其意义。

(2)根据材料二,概括青花瓷在西亚地区流行的原因。结合所学,指出元朝彩绘瓷器的创新成果及宋元时期瓷器在中外交流中的地位。

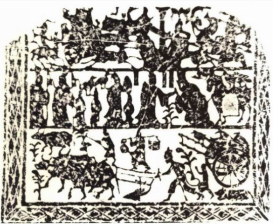

材料一 东汉牛耕图画像石拓片

1950年江苏徐州睢宁双沟出土的墓室画像石拓片。画面最下层为牛耕图。图中一农夫扬鞭扶犁,一少年捉蓝撒播种子,一年轻妇女弯腰挥锄劳作,一老婆婆挑担送饭至田头。一辆双轮车上有三只小鸟,旁卧一狗,一小牛犊在田地奔跑。

材料二 (西汉)武帝以(赵)过为搜粟都尉,教民耕殖…至今三辅(长安京盖地区)犹赖其利。今辽东耕犁辕长四尺,回转相纺,既用两牛,两人牵之,一人将耕,一人下种…

——(东汉)崔寔《政论》

材料三 民有幸不役于人而有四自耕者,皆以等书于籍而公役之,至不胜,则贱卖其田,或递而去

——欧阳修《欧阳文忠公全集》

自田制坏而兼并之法行,贪民下户极多,而中产之家(相当于小农)贩货之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿草耳。

——懂煨《救荒活民书》

(1)据材料一、二并结合所学知识,分析两则材料的历史价值。(2)据材料三并结合所学知识,分析阻碍中国古代小农经济发展的因素。