| A.古罗马的扩张 | B.阿拉伯半岛统一 | C.新航路的开辟 | D.科学革命 |

材料一 从16世纪到18世纪,英国乡村地区普遍出现了家庭工业,经历了乡村工业化,即原工业化,这是一种早于或先于工业革命阶段的工业形态。英国乡村由此出现第一次转型。英国乡村工业化是在农业劳动生产率持续提高、城市要素向乡村转移的背景下,借助乡村大量剩余劳动力、丰富的原料来源、有利的自然动力等条件发展起来的。在乡村工业发达的地区,兴起了一批介于村庄和城市之间的工业集镇,如伯明翰、曼彻斯特等。乡村工业的发展,使英国乡村呈现出新的面貌。乡村经济产业结构发生较大变化,传统的农业生产更趋专业化和商品化,工业及与其协调发展的小城镇吸纳了农业剩余劳动力,这些都为18世纪中叶开始的工业革命打下了基础。

——摘编自孙立田《工业化进程中的英国多村改

材料二 华北多村半工业化发轫于19世纪末20世纪初。“倘无外国之货物与技术之输入,中国经济社会恐犹是二千年来之社会,而不能有丝毫之改变。今日之得有新式工业,岂非受外国工业品之刺激而始然乎?”晚清政府在“振兴工艺”的口号下大力兴办工艺局,培养了适应半工业化所需的技术力量,这批多村技术人才的出现恰逢其时,他们回到乡村,推动了半工业化的发展。仅在1910—1912年间高阳商会就有14次集会研究与土布有关的扩充铁轮机,劝立织有场、筹议减免税、设立工艺研究所等事宜,工艺研究所旨在“提倡织纺,振兴实业,研究工艺,改良布质”。但是,除个别地区外,近代华北乡村手织业大体上在20世纪30年代早期就出现了明显的衰退,有些地区的疲退出现得更早,其表现主要是生产萎缩、产量剧减、从事手工业生产的人数相应下降。

——摘编自彭南生《论近代中国多村“半工业化”的兴衰——以华北乡村手工织布业为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代早期英国乡村工业化发展的有利条件及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国华北农村“半工业化”的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈中英两国近代乡村工业化的历史启示。

材料 1550年以来,全球气温下降显著,小冰期取暖曾消耗了伦敦2/3的能源供给量。沿海和海外贸易的扩大促进了英国造船业的发展,皇家海军的军舰对于造船木料用料考究、用量巨大,这无疑也加剧了英国的木柴短缺和能源危机。17世纪,国王詹姆斯一世开始允许曾经备受英国皇室和贵族讨厌的“海煤”进入皇家圣地威斯敏斯特,并鼓励富人在日常生活中接受和使用煤炭。到18世纪上半叶,玻璃制造、肥皂制造、石灰烧制、酿酒、制糖、印染、制砖、铸造和冶铁等行业都开始使用煤炭作为生产燃料。1700年时,英国煤炭产量为同时期法国煤炭产量的30倍,煤炭已经取代柴薪成为主要能源。19世纪的100年间,英国人口只增长了3倍,但煤炭消费量则增加了18倍。企业主借助煤气灯延长了工人夜间劳动的时间,发明了三班倒的工作模式,英国人还通过管道将煤气输送到城市的大街小巷,点亮了夜间的街道,英国人的夜生活由此变得丰富。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

提取材料信息,结合所学知识,以“英国能源:危机与转型”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)| A.工业化改变了美国社会面貌 | B.人民群众是历史创造者 |

| C.进步力量主导时代发展方向 | D.科学技术是第一生产力 |

| A.文艺复兴运动 | B.宗教改革运动 | C.新航路开辟 | D.启蒙运动 |

材料一 从17世纪开始,荷兰人来到亚洲并开辟了欧亚贸易和远东贸易。荷兰东印度公司凭借先进的航海技术及灵活的贸易方式,在早期远东贸易中成功地立足于亚洲市场。荷兰东印度公司还加强控制了东亚地区的日本和中国的贸易通道。1609年,荷兰东印度公司在日本平户设立商馆,进一步扩充公司在亚洲的贸易网络。1641年,荷兰东印度公司占领马六甲后,将其作为贯通中国和日本的跳板,以扩大它在远东地区的贸易和掠夺范围,从而开辟经中国台湾至马六甲到达印度地区的贸易航线。

——摘编自李倩《17世纪荷兰东印度公司远东贸易研究》

材料二 17世纪,荷兰人在东南亚和东亚开展殖民扩张时期,在与葡萄牙、西班牙和英国争夺海上贸易权的同时,与穆斯林商人、日本海商、中国海商和东南亚本地王公等围绕东南亚和东亚的海上贸易权展开了激烈争夺。荷兰人力图排挤中国和日本海商,垄断东南亚的香料贸易,在远东地区建立起自己的殖民统治体系和海上贸易网络。

——摘编自许序雅《17世纪荷兰人与远东国家和海商争夺东南亚和东亚的海上贸易权》

材料三 17世纪初是荷兰进入东南亚开展海上贸易的最初阶段。1602年前,在隆塔尔岛、马班达群岛等地,荷兰人都建起了商馆。早在1598年就有不下5支远征队的22艘船只向东印度进发,到1601年共有14批65艘荷兰船到东南亚进行贸易。此时,荷兰人也开始从事中国货物的转口贸易,即在东南亚购买中国货物,然后转销到国内,荷兰人经营下的东南亚与阿姆斯特丹的远程转口贸易发展十分迅速。

——摘编自赵文红《17世纪初期荷兰在东南亚的贸易成就》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析荷兰人在东亚、东南亚贸易的活动对荷兰及东亚、东南亚地区的影响。(2)根据上述材料并结合所学知识,分析当时荷兰在东亚、东南亚进行的贸易在全球贸易发展中的地位及其原因。

材料 现代化是迄今为止人类历史上变革最剧烈、涉及范围最宽广、影响最深远的一场变革。俯瞰世界各国的现代化,其基本特征主要有:一是生产的动力来源,由人力、畜力及自然力等生物性能源,向机械化、电气化、自动化等非生物性能源转变;二是经济结构从以传统农业和畜牧业等第一产业为主,向以工业、服务业等第二、三产业为主转变;三是社会关系从以亲缘和地缘为主的封闭社会和分工粗略的机械社会,向社会成员之间超越血缘和地域空间广泛而密切联系为主的开放社会和有机社会转变;四是政治体制从世袭、专制的传统模式,向民主、科学的现代模式转变;五是文化观念从非理性、神秘性,向理性化、世俗化方向转变。

中国的现代化始于19世纪60年代,一直延续至今。这一个半世纪多的艰难曲折历程可以分为以下两个阶段:从1860年洋务运动至1949年中华人民共和国成立前为早期现代化阶段,从中华人民共和国成立至今为社会主义现代化阶段。

——摘编自何明、周皓《以中国式现代化全面推进中华民族共同体建设》

根据材料并结合所学知识,选择一个典型国家或一个历史时期,围绕材料所述现代化的特征,作出合理的解释。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)。

材料一 1657年,钟表的发展出现了一个历史性转折,当时荷兰人惠更斯继续了伽利略早期的工作,在钟表里发明了钟摆,大幅度地提高了钟表的准确性。1675年,惠更斯又发明了螺旋摆轮游丝,新的游丝从过去一天45分钟的误差减少到只有几分钟。18世纪中后期,这让制表师大大提高了制表效率,同时很多制表师也在这个时期大量涌现,不仅将钟表机芯的发展推向更现代化的标准,同时也对机芯的生产方式进行了更加机械化和标准化改革。

——摘编自萧治平《钟表技术》

材料二 19世纪末20世纪初,手表开始流行。因为这种计时工具比装在怀里装饰的目的更强,而它的目标客户只定位在女士身上。随着人们生活方式的改善,越来越多的人喜欢参加运动,并开始驾驶汽车。手表也被越来越多的男人接受。特别是在第一次世界大战爆发后,士兵们开始佩戴手表,认为手表佩戴起来比怀表更加实用,这便让手表有了进一步的发展。两次世界大战之后,很多实用的手表功能被制表师设计出来,像防水、自动上弦、潜水表等。因此,佩戴手表成为一种普遍的行为和时尚。

——摘编自李流范《时钟简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括17世纪至18世纪钟表制造进步的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪末至20世纪中期佩戴手表成为一种普遍的时尚的社会条件。

材料一 茶叶作为商品开始进行交易,最早明确记载于西汉王褒的《僮约》:“武阳买茶”。发展到唐代,以茶叶、丝绸为代表的农产品通过互市和朝贡的方式进行流通,形成了固定的区域市场。 自中唐以来,政府对茶进行了严格的政策控制,茶叶生产、买卖悉由官府经营。宋朝大兴茶马贸易,设立茶马司专管边疆的互市,通过售出茶叶、食盐、丝绸等,换来马匹充实军备。后来,宋朝的茶叶政策逐渐宽松,民间买卖放开,私人向吐蕃、西夏出售的茶叶数量也越来越多。明代茶叶分为官茶、商茶、私茶。官茶主要用于西北易马。商茶由民间商人经营,领引纳税,准许公开售卖。私茶未经请引纳税,属于走私交易。

——摘编自陈宗懋《古代茶叶贸易的发展与演变》

材料二 中英茶贸易在17世纪后期逐渐发展。茶作为来自东方的舶来品,最初在英国人看来,它既是价格昂贵的奢侈饮品,亦被视为万能灵药。茶在社会上层广受欢迎,尤其是在“饮茶王后”凯瑟琳的带动下,“很快就使得饮茶在英国宫廷之中变得流行起来”,同时茶亦被引入咖啡馆之中,中产阶级也逐渐接触并开始饮茶。自18世纪中叶始,饮茶在社会下层日益普遍,促使茶叶需求量进一步扩大。英国茶贸易在18世纪后期仍增幅惊人,尤其是1784年英国通过《减税法案》降低茶税之后,茶税税率由超过100%降为12.5%,中英茶贸易得以迅猛增长。英国大量进口茶叶,但是并没有合适的商品销售到中国,几经探索,在印度发展了影响深远的鸦片生产。

——摘编自刘章才《“奇迹般的商品”:18世纪中英茶贸易述论》

材料三 1886年为旧中国茶叶输出的最高年份,此后中国茶叶出口量急剧减少,取而代之的是印度、锡兰和日本茶。印度、锡兰是英国的殖民地,茶园经营规模大,一般都雇佣千百名工人。中国只是分散的小农零星地种植数株,多用业余时间经营。印、锡、日等国政府均免收茶叶出口税,锡兰则每磅还津贴银三分五厘,约每担津贴银四两之多。而中国每担茶除应纳出口税二两五钱外,还有名目繁多的落地银、厘金及其他苛捐杂税。此外,在进口税上,帝国主义也往往采取歧视政策。如英国政府规定,印、锡茶每磅收进口税十便士,而中国茶则收十二便士。

——摘编自谢天祯《近代中国茶叶生产与贸易的兴衰》

(1)根据材料一概括中国古代茶叶贸易的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析饮茶之风在英国流行的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪中后期中国茶叶出口的变化及原因。

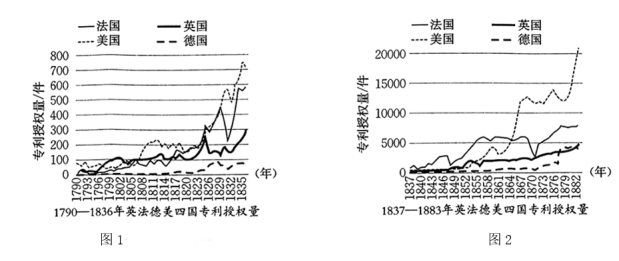

世界专利中心转移的历史考察

注:图3中的社会革命在以上国家主要表现为资产阶级革命以及国家统一。

——据杨中凯等《近代世界专利中心转移的历史考察》整理

(1)图1、图2所示资料能否用于探讨世界专利中心的转移?说明理由。(2)图3呈现了某学者对世界专利中心转移的各种影响因素的探讨,选择你认为其中最重要的因素,阐释这一因素与世界专利中心转移的关系。 (要求:表述成文,史论结合,符合逻辑。)