材料一 17世纪末的英国,越来越多曾被视为“奢侈”的商品和服务进入中等阶层生活,甚至社会下层也通过各种渠道渗入到奢侈消费中来,奢侈消费日益成为“没完没了争论的话题”。在大讨论过程中,“有益的奢侈”理论承认在所有社会等级中追求生活舒适和便利,同购买生活必需品一样有益。曼德维尔(1670-1705)更是将这场大讨论推向了高峰,他将奢侈品宽泛地定义为“一切并不直接满足人的生存需要的东西”,公开反驳所有对奢侈的指控,认为奢侈是一项公共福利,奢侈品能够满足人们追求快乐的心理需要,人们沉溺于奢侈品能够推动商业的扩展和穷人就业。这场大讨论使人们不再从道德角度来看奢侈消费的问题,开始关注中等阶层甚至劳工的消费动机和消费实践。大讨论也使人们意识到,奢侈消费为产品革新和时尚与设计的变化提供了大量机遇。

——摘编自李新宽《18世纪英国奢侈消费大讨论》

材料二 近代中国,洋货凭借其质量与价格的吸引力,在市民追求社会地位与时尚潮流的过程中,日益成为人们日常生活的必备品。然而热衷于选购国货,并希望借此实现国强民富的观念也长期影响消费潮流。南京国民政府工商部积极举办国货展览会,并严令各省市总商会,国货商品必须冠以国货字样;社会上也出现了要求商店销售国货并禁售洋货的呼声;与此同时,中华总商会以及各地商会纷纷颁布有关国货销售的章程;当时的新闻媒体也在积极宣传国货;1932年,国民政府宣布将次年定为“国货年”。国货运动如火如荼的展开对普通民众的消费习惯与消费行为的转变产生了显著的影响。

——摘编自谭玉秀、范立君《消费行为下的家国情怀——20世纪30年代中国国货运动再思考》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括17-18世纪的英国和20世纪30年代的中国消费观念的转变及其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国20世纪30年代国货运动的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从近代英中消费观念转变进程中得到的启示。

镜头一:17世纪末,欧洲上流社会刮起“饮茶风”。到了18世纪初,茶叶取代丝绸成为中国出口商品的第一大宗,欧亚贸易进入“茶叶世纪”。这种香草(指茶业)如今已经成为我们生活中的必需品,它的芬芳充满了使人欢快而不使人迷醉的茶杯。

镜头二:在英国,不分种族、不分男女老幼,每人每年平均需要1磅以上的茶叶。要是茶叶贸易中断,那么情况会很糟糕。 从1700年到1823年,英国进口中国茶叶,英国东印度公司共输出5300多万两白银到中国。英国工业革命开始的时期,正是因为酒和茶替代了受到污染的水,才使得欧洲人口死亡率下降。茶为每一个需要发展的国家提供了大量劳动力,也为他们的简单生活提供能量源。

镜头三: 从1845年到1846年,英国输往中国的工业产品,与中国运往英国的茶相比,贸易逆差高达35%到40%,中国不需要英国的产品,但英国需要中国茶……茶叶价格完全由中国来决定,茶叶在充当等价物的时候,也是以茶叶基价为准的。

镜头四:19世纪90年代至20世纪初,随着清政府颁布《公司法》等,迎来了一个引进制茶机器、兴办茶叶公司的小高潮。但我国业茶者多为分散经营,资本薄弱,无力采用机器生产,地方政府无视减税条文,依然巧立名目,加赠捐税。1919年,英国为了确保印度茶叶的销路,拟对华茶征收特别税每磅两便士,使华茶市场更是雪上加霜。

(1)根据镜头一、二并结合所学,归纳茶叶传入欧洲后带来哪些影响?

(2)根据镜头三并结合所学,说出为什么“茶叶价格完全由中国决定”?

(3)根据镜头四并结合所学,可以看出近代民族工业怎样的历史命运,并指出这一时期民族工业发展的阶段特征?

材料一 明末清初,武汉三镇(汉口、汉阳与武昌)得九省通衢的区位优势,其中汉口成为全国四大名镇之一。1862年汉口设立海关。1867年对外贸易额仅3500万海关两,1902年达10.32亿海关两。1889年,张之洞在汉阳兴建“汉阳铁厂”,1893年在武昌创办自强学堂(今武汉大学前身),1898年又创办农务学堂(今华中农业大学前身)。1906年,浙江商人宋炜臣等人筹办了“商办汉镇既济水电股份有限公司”,供水人口约10万。

——摘编自刁莉《九省通衢的近代汉口》等

材料二 中国加入世界贸易组织20周年(部分)成就数据表

| 类别 | 2001年 | 2020年 |

| 货物出口占全球份额 | 4.3% | 14.7% |

| 制造业增加值 | 3.5万亿元 | 26.6万亿元 |

| 服务出口额 | 3243亿元 | 1.9万亿元 |

| 对外直接投资额 | 570亿元 | 1.1万亿元 |

——摘编自薛荣久《中国加入世贸组织20周年回顾与展望》等

材料三 纵观国际经贸发展史,深刻验证了“相通则共进,相闭则各退”的规律。各国削减壁垒、扩大开放,国际经贸就能打通血脉;如果以邻为壑、孤立封闭,国际经贸就会气滞血瘀,世界经济也难以健康发展。

——摘自习近平《共建创新包容的开放型世界经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代以来武汉三镇发生的变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,选择20世纪以来典型史实对“相通则共进,相闭则各退”进行论述。(要求:观点理解准确,史实充分,史论结合,结构完整)。

材料一 中国奉行由贤能之士组成政府的原则,对于以此原则为基础的科举考试制度的存在,每一位受过教育的欧洲人都了如指掌……科举考试制度的优点和中国政府的榜样已导致了欧洲和美洲一些最开明的国家采用这种方法以提高其文官的效率。

——《中国记录与传教士杂志(1884年3-4月)》

材料二 西洋方千里、数百里之国,岁入财赋动以数万之计,无非取资于煤铁五金之矿、铁路、电报、信局、丁口等税。酌度时势,若不早图变计,择其至要者逐渐仿行,未有不终受其敝者……欲自强,必先裕饷,欲浚饷源,莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利……事体重大,有裨国计民生,故需官为扶持并酌借官帑以助商力之不足。

——摘编自李鸿章《议复梅启照条陈折》等

材料三 科举是中国文明的最好方面,它的突出特征令人钦佩,这一制度在成千年中缓慢演进;但它需要(就如它将要的那样)移植一些西方的理念以使之适应变化了的现代生存环境。

——《天津条约》美方外交官、传教士丁韪良《中国环行记》(1896年)

(1)根据材料一并结合所学,指出美国在19世纪80年代为“提高其文官的效率”而采取的举措,并说明其对科举制优点的借鉴。

(2)根据材料二,概括李鸿章的经济主张,结合所学举例说明19世纪中后期中国商业经营方式变化的表现。

(3)根据材料三并结合所学,指出19世纪末科举制适应“现代生存环境”的表现。你如何看待李鸿章和丁韪良对他国文明的评价?(阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语言通顺,表述成文)

材料一 明朝时期,除典当、钱庄、票号等传统金融机构经营存款外,“也有一般工商店铺如盐店、布铺、米铺、杂货铺、珠宝铺等兼营的存款”,甚至“一些在地万家产殷实、且经济信用较好的财主有时也接受他人寄存,并付给薄息。”

——摘编自朱荫贵《论近代中国企业商号吸收社会储蓄》

材料二 “人民有保有财产及营业之自由。”

——摘自《中华民国临时约法》

材料三 先施永安新新中原等百货公司、中法中西等药房、九福公司、同昌车行、ABC内衣公司、大世界等,均曾有储蓄部之设。先施永安两公司之储蓄部开办于民国七年,新新公司者开办于民国十五年,中原公司者开办于民国二十年,同昌车行之储蓄部与中法中西两药房合办之妇女美德储蓄部则开设于民国十九年。

——摘自王志莘《中国之储蓄银行史》

辨析并说明三则材料之间的内在关系,指出其可用于研究的具体领域。

材料一(1895-1927)这一时期的全国农业仍然是传统的封建性个体农业。商业性农业虽然明显扩大,但产品仍以家庭自给为主,市场交换为辅;农业雇佣劳动和带有资本主义因素的经营地主、富农经济虽有发展,但基本依靠家庭劳力的个体小农经营仍占绝对统治地位。至于农业生产力,依然停滞不前,甚至倒退,仅局部有所发展。从全国范围看,无论农业生产条件、生产结构、单位面积产量还是农业生产技术、劳动生产率,都无突破性进展。诚然,这一时期的农业生产也出现了一些新的变化,如东北、内蒙古个别地区的土地开发和农业生产的发展,经济作物种植的扩大,某些作物新品种的引进和推广,个别地区或单位对生产工具、作物品种、农业技术的研究和改良,少量农业机器、化学肥料的进口和使用,农业教育的举办和国外近代农业科学知识的传播等。但这些发展变化是局部的和个别的,对当时农业生产和全国经济的发展所起的作用十分有限。

——汪敬虞《中国近代经济史(1895-1927)》

材料二1927-1937年间,由于历史的积累,全国生态环境和农业生产条件呈现继续恶化态势。1932年全国农业恐慌大爆发,最终导致全国农业和农村经济破产。1935年农村经济开始复苏,但直到1937年全面抗战爆发仍未恢复到农业恐慌前的水平。因为自然灾害频繁而损失惨重,农业收成不稳,土地产量起伏波动,但均低于“常年”水平。人均粮食占有量也在下降,既大大低于清代前期的水平,也比20世纪20年代减少了将近一成。所有这些,都无法证明国民党政府时期的农业生产有重大发展。

——刘克祥《1927-1937年农业生产与收成、产量研究》

请回答:

(1)据材料一,概括甲午战后至民国前期我国农业发展的特点。

(2)根据材料二和所学知识,分析国民政府统治前期农业生产衰退的原因。

材料一 19世纪,英国政府在多种社会力量的推动下,循序渐进地颁布了一系列工厂法,对于女工、童工以及青工的工作时间做出了具体的规定。19世纪后半叶,政府将纺织行业实行的工厂法推广到其他所有行业。这一时期工厂的工作环境尤其是卫生安全防护等问题,逐步成为工厂法关注的新目标。1867年出台的法案,将监管作坊的权利赋予地方政府任命的卫生官;同时还明确规定,童工每周必须上学,并接受10小时教育。从1871年起,作坊监管权从地方政府转移到中央政府手中,同时,工厂视察员也肩负起监管作坊的职责。到19世纪末,无论在覆盖范围上还是在法案内容上,英国工厂立法,在推广中走向完善,这为以后新的工厂立法出台以及福利国家兴起提供了前提。

——摘编自刘金源《19世纪后半叶英国工厂立法的演进》

材料二 近代中国工厂主疏于管理制度的建设,相当程度上沿袭了封建把头式的管理,视工人如草芥,工资低、工时长、教育缺乏、卫生条件差、抚恤津贴少是中国近代工人的生存常态……1925—1927年,在中国共产党领导下的第二、三、四次全国劳动大会连续召开,先后通过多个决议案,在经济斗争、职工运动、罢工战术、失业问题、劳工教育等方面达成一致。中华全国总工会于1925年成立,会员人数迅速提升。1928年,国际劳工局局长多玛氏来华视察劳工情形,提出我国制定劳工法应该注意的事项。劳工问题也引起了社会各界的广泛关注,《星期评论》《民国日报》等亦以研究劳工问题闻名。社会团体和知名人士也发出了呼吁。在多种因素的共同作用下,南京国民政府在1929年颁布了中国近代第一部《工厂法》。

——摘编自饶水利《南京国民政府<工厂法>研究:1927-1936》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪英国工厂法立法的特点并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代第一部《工厂法》出台的背景。

材料一

材料二 19世纪60年代后,随着中国近代新式商业和国家资本主义、民间资本主义工业的产生和发展,以及商品交换和商业经营范围的日益扩大,对资金的要求更加迫切,对信用的利用也越来越广泛,促成了兴办实业的洋务派和工商业者对近代银行创设的共同希冀和实际努力。他们在创办企业的过程中逐渐感到单是生产企业难与洋商争利,同时在与西方的长期接触中看到“西人聚举国之财为通商惠工之本,综其枢纽,皆在银行”的长处。与此相呼应,资产阶级改良派代表人物也大声疾呼“银行之盛衰隐关国本”,在社会上引起了巨大反响。……随着甲午战后国际国内形势的发展,设立银行的时机成熟了。

——摘编自周涛《清末民初中国银行业中的近代化因素》

材料三 邓小平在1992年的南方谈话中进一步强调:计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针……

——据《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》等整理

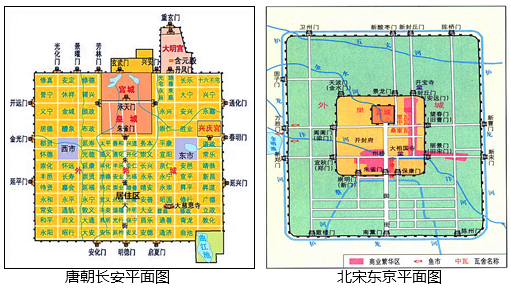

(1)根据材料一,指出与唐朝长安相比,北宋东京城市格局的变化;结合所学,从经济角度指出发生该变化的原因。

(2)根据所学,写出中国人自办的第一家银行的相关信息(包含时间、创办人物、地点、名称);根据材料二并结合所学,指出自办银行的作用。

(3)阅读材料三,结合所学,概述南方谈话的意义并指出中共十四大明确提出的经济体制改革目标。

材料一 浙江龙游(县名)商帮发轫于南宋,活跃于明中叶,鼎盛于乾隆年间,清末趋于没落。南宋以来儒学贴近实际,浙东学派讲求事功,经世致用。龙游商帮在儒学滋润下,崇仁重义,义利并举,亦贾亦儒。龙游商人走南闯北,借助四省通衢的交通优势,以及竹、木、茶、油等产业优势,积累了不少资本。他们将钱投入工矿企业、造纸业、印刷业等,采用企业式的投资经营,用雇佣劳动关系代替单一的家庭生产方式。龙游商人还不排斥外地商帮对本乡的渗透,相处友善,吸收外地商人于已帮,推进了龙游商帮的发展。

——摘编自陈学文《龙游商帮研究》

材料二 1901年,清政府商务大臣盛宣怀指出:“华商虽有各商帮组织,但互分畛域,各行其是,每当与洋商交易往来,总不能相敌。”1904年,上海、天津等通商大埠率先成立商会,并制定了《商会简明章程》。1912年全国性商会组织成立。商会是所在地区的不同籍贯、不同行业的商人组成的新式商办团体。20世纪初,上海商务总会倡导大规模抵制洋货运动,多地商会参与了收回利权运动。商会还积极参加了清末的国会请愿运动以“尽立宪国民之义务”,部分商界的有识之士从支持立宪转向支持革命。五四运动期间,一些地区的商会领导商人罢市,抗议政府逮捕爱国学生,要求维护国家主权。总之,近代商会“登高一呼,众商皆应”,其影响力突破了经济领域而变得更加广泛和深远。

——摘编自伍继延《从“商帮”到“商会”》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期浙江龙游商帮兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代商会与传统商帮相比的新变化。

(3)根据材料二并结合所学知识,评价近代商会所作的救国努力。

材料一 欧洲近代早期的商人和企业家用前所未有的方式改造了社会。银行出现在欧洲重要的商业城市中,它们为商人、企业提供贷款帮助他们进行新的商业投机。保险公司为风险较大的商业行为提供保险,尽可能地降低损失。17世纪,当时的阿姆斯特丹股票交易所吸引了整个欧洲的商人、投资者前来交易。他们买卖联合东印度等股份公司的股票,并从事各种商品交易。一些庞大的贸易公司像英国的东印度公司及其竞争者联合东印度公司所从事的商业冒险规模超越了历史上的任何时期。当企业家追求利润的时候,他们绕过传统的行会,不依靠城市工匠生产布匹,而是将原料送往乡间家庭,编织成布。企业主付给报酬,再将产品带到市场上销售。

——摘编自杰里·本特利《新全球史1000—1800》

材料二 鸦片战争后,外国商业资本需要中国新式商业开展购销活动。拿上海的棉花商业来说,新式花商由于为外商提供货源,发展很快,而牙行由于“恪守旧规”,没有纳入外国资本的运行轨道,“转以生意衰落停歇过半”。丝是中国传统的大宗出口产品,1882年开办上海第一家缫丝厂的黄佐卿就是专同洋行做生意的丝商。上海开埠后,金融流通的需要日增,钱庄原是传统行业,19世纪50年代后,许多钱庄已经为进出口商业提供信用贷款。轮船招商局于1875年设立济和保险公司,为华商轮船保险。清末的绝大多数本国银行是在1905年后设立的,30家银行中,官办和官商合办占了13家,这些银行的主要功能是效力于政府财政。

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

(1)据材料一,指出近代欧洲商业经营方式的变化,结合所学知识,分析其出现的时代背景。(2)据材料二,概括近代中国新式商业经营的特点有哪些。结合所学知识,分析近代中国新式商业出现的原因。

(3)据材料一、二,简析中西新式商业经营方式的作用。