1 . 秦汉时期,官府以加倍征收户赋作为对不“分异”家庭的惩罚;政府还在百姓“分异”后,按规定授予一定数额的田宅。由此可知,“分异”的举措( )

| A.妨碍了社会阶层间的流动 | B.强化了世袭贵族的地位 |

| C.有利于增加政府财政收入 | D.实现了对地方垂直管理 |

| A.农业生产精耕细作 | B.农具制造工艺革新 |

| C.种植物种日渐增多 | D.集体劳作形式盛行 |

材料一

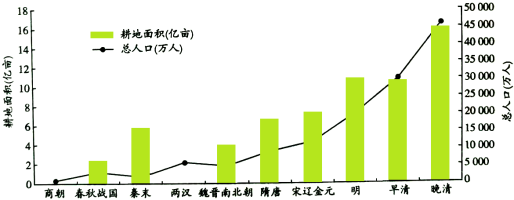

中国古代的最高人口及最大耕地面积

材料二 为满足新增人口对粮食的需求,清朝农业开发的范围和幅度大大超越以往任何朝代,山林湖泊悉数被垦辟为农地。多熟制也成为农业生产的首选,南方的双季稻及北方的两年三熟制逐渐成为常态,番薯和玉米等高产耐旱作物的引入也进一步提升了“地”的供应能力,晚清时期粮食总产量增加至3386亿斤。然而,人均粮食占有量却由明朝的1193斤/人下跌至晚清的737斤/人。

——以上材料均摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出商朝到晚清时期人口和耕地面积的演变趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝提升粮食产量的举措,并简析当时人均粮食占有量严重下降的原因。

| A.宫廷画创作水平高超 | B.不同社会阶层审美趋同 |

| C.统治者重视农业生产 | D.自然经济地位不断巩固 |

| A.铁犁牛耕开始出现 | B.农业生产效率提高 |

| C.重农抑商政策强化 | D.土地制度发生变革 |

| A.加剧了土地兼并现象 | B.导致了均田制遭到破坏 |

| C.瓦解了封建经济基础 | D.促进了自耕农经济发展 |

材料一

| 时期 | 饮食特色 |

| 先秦时期 | 贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等都有严格的规定,士大夫之下“不以鼎食”。 |

| 秦汉时期 | 外来食物黄瓜、菠菜、胡萝、茴香、芹菜、扁豆、大葱、大蒜登上国人餐桌,炸油饼、芝麻糊、烧饼等受到热捧。 |

| 隋唐时期 | 士人任官或升迁举办“烧尾宴”招待亲朋同僚,意指“鲤鱼跃龙门,烧鱼尾高升”。唐诗中还大量提到西域胡家酒店和胡姬。 |

| 两宋时期 | “北麦南稻”的饮食结构发生变化,烧饼、饺子、包子、刀削面等散布于江南市镇,通宵达旦沿街叫卖。 |

——摘编自王学奏《中国饮食文化史》

材料二

| 史料内容 | 史料来源 |

| “五谷皆种,以玉黍(即玉米)、荞麦为最,稻获次之。” | 道光年间 陕西《留坝厅志》 |

| “洋芋(即马铃薯),此种不知所自来。山多种之,山民藉以济饥者甚众。” | 道光九年(1829 ) 《宁陕厅志》 |

| “包谷、洋芋、红薯三种古书不载。乾嘉以来,渐产此物,然犹有高低土宜之异。今则栽种遍野,农民之食,全恃此矣。” | 光绪十九年(1893 ) 四川《奉节县志》 |

| “外来之人租得荒山,即芟尽草根,兴种番薯、包芦(玉米)、花生、芝麻之属,弥山遍谷,到处皆有。” | 同治十三年(1874 ) 《湖州府志》 |

| 番薯“扑地传生,一茎蔓延至数十百茎,节节生根,一亩种数十石,胜于种谷二十倍”。 | (明)王象晋 《群芳谱》 |

| 番薯所需“未半于农功,丰登自倍于百谷”。 | (清)陈世元 《金薯传习录》卷上 |

(2)指出材料一、二的史料为我们研究我国农业发展及社会生活提供了哪些视角。

| A.推行重农抑商政策 | B.形成了完备的法律体系 |

| C.冶铁业由官府垄断 | D.铁农具已广泛用于农耕 |

材料 试以一家计之:高、曾之时,有屋十间,有田一顷,身一人,娶妇后不过二人。以二人居屋十间,食田一顷,宽然有余矣。以一人生三计之,至子之世而父子四人,各娶妇即有八人,八人即不能无佣作之助,是不下十人矣。以十人而居屋十间,食田一顷,吾知其居仅仅足,食亦仅仅足也。子又生孙,孙又娶妇,其间衰老者或有代谢,然已不下二十余人。以二十余人而居屋十间,食田一顷,即量腹而食,度足而居,吾以知其必不敷矣。······或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲鏖(泛指居民)未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨霜露饥寒而死者之比比乎?

曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。······曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是以君、相调剂之法也。

——摘自【清】洪亮吉《意言·治平篇》

围绕上述材料并结合所学知识,运用唯物史观就“人口问题”提出自己的见解。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

| A.农产品商品化程度提高 | B.精耕细作技术向纵深发展 |

| C.生态农业模式得到普及 | D.区域间生产水平差异较大 |