材料一 14 世纪初,尼德兰安特卫普的集市逐渐发展起来。安特卫普集市一年举行两次,每次开放两周。安特卫普的市政当局拥有管理集市的权利,制定了针对钱币兑换和商业信用的制度,不强迫外来商人必须出售所有带来的商品等。14 世纪20-30年代,安特卫普地区的集市吸引了整个尼德兰的商人和手工业者、英格兰羊毛商、布匹零售商,一些意大利商人、南德意志商人还带来了大量布匹、酒、胡椒、玻璃器皿、金属制品等。到了15世纪末,安特卫普集市开始向综合性的交易所转变。

——摘编自宁凡《15-16世纪欧洲集市的转变——以尼德兰集市为例》

材料二 明初以来集市日渐发展和繁荣,如盛产线罗纱绸的盛泽镇,“富商大贾数千里辇万金而来,摩肩连决”;以产包头绢而闻名的双林镇,“各直省客商云集贸贩,里人贾鬻他方,四时往来不绝”。在这些市镇上,作坊主们为适应日益发展的市场需要,不断扩大其生产规模,并雇佣了较多的工匠。这些市镇附近的农村越来越多地从事商品作物的经营。如有的种桑、蔗、红花,棉;有的种蔬菜、水果、烟草等,但作坊主们“得不到官方的鼓励”,作为农业经济补充的商品化,往往被限制在维持小农经益的再生产限度内。随着人口的增长,“政府也变得更加集权,以试图控制迅速增加的民众”。这一切都导致了市场力量的发育与运作过程完全被扭曲。

——摘编自韩大成《明代的集市》等

(1)据材料一,归纳安特卫普集市的特点。

(2)据材料二,概括明代集市发展和繁荣的积极作用。

(3)据综合上述材料,结合所学知识,从唯物史观角度分析两地集市转型一成一败的不同原因。

明朝时期白银的货币化

材料一 明初,赋税征收以米麦等实物为主,钱钞的数额及比重并不大。明英宗即位后,弛用银之禁,折收“金花银”。万历九年(1581年),张居正在全国性的赋役改革中,推行“一条鞭法”,将丁役、土贡等各项均归并于田赋之中,“计亩征银”。随着商品交换的频繁与海外市场的不断开拓,社会对货币的需求量大为增加,这客观上要求贵金属充当货币。这无疑确立了白银的重要地位,使白银成为社会不可或缺的支付手段。而且随着宝钞跌价,白银的使用是不可避免的。

——摘编自孙良玉《试论明代的白银货币化》

材料二 16世纪,海洋成为时代的主题。全球化从海上拉开帷幕,一个整体世界从海上连接了起来。白银是促使全球贸易诞生的重要因素。布罗代尔曾说:“贵金属涉及全球,使我们登上交换的最高层。”中国是当时世界上最大的经济体,也是最大的白银需求国之一,直接影响了白银作为国际通用结算方式用于世界贸易。这种国际交换关系,一端联系的是中国商品,另端联系的是白银,中国市场网络的延伸,将世界各处的白银吸纳进来。与此同时,中国商品走向世界,市场扩大到全球范围,形成了全球性市场网络。

——摘编自万明《明代白银货币化的总体视野》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代白银地位的变化并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银货币化对中外贸易的影响。

材料 宋代土地交易频繁,草市、集市遍及各地,内外贸易限制大为减少。以李靓、陈亮、叶适为代表的一批士大夫反对空谈仁义道德,提出“义利双行”的主张。发展经济,扭转贫弱是宋代中期以后的社会愿望。为巩固政权,政府的政策导向也避免与社会对立,在民事、经济立法上与前代相比有较大改变。“官中条令,惟(土地)交易一事最为详备”,并规定卑幼未经尊长允许,典卖土地无效。关于遗嘱继承,条款复杂,序列完整,还出现遗嘱继承的真实详尽案倒。法律禁止各级官府借口官需勒索商人,强买强卖;禁止以公务为名,阻滞商旅,盘剥商人。市舶司在外商往来之际,慰劳送别,成为条例;鼓励外商投诉不法行为。

——摘编自张晋藩主编《中国法制史》

(1)分析宋代民事经济立法改革的背景。

(2)概括宋代民事经济立法内容的特点,并说明民事经济立法改革在经济上的意义。

材料一

从耕地面积的扩大和农业产量的增长来看,宋代全国耕地约5.6亿亩,明代约7.842亿亩,清代达到9.248亿亩。宋代年平均粮食产量为464亿斤,明代则上升为696亿斤,清代剧增至2320亿斤。毫无疑问,这些农业上的成就与其生产技术的进步是分不开的。

——摘编自沈定平《从国际市场的商品竞争看明清之际的生产发展水平》

材料二

16至18世纪,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、赣商、鲁商等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一,指出明清时期农业发展的表现,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料一、二,概括16~18世纪中国商品经济发展的新现象,并简析其与农业发展之间的关系。

材料一 据记载,东汉建武年间已经出现夜市。当时,夜市数量屈指可数,呈点状分布于西北、西南边境等地区。交易类型为商贸性夜市,有集市贸易和关市贸易,或以物易物,或货币交易。交易主体主要为本地居民、各地商人及匈奴等周边少数民族部落。

——摘编自倪根金《汉代夜市考补》

材料二 1984年,广州设立了全国第一个灯光夜市——西湖路灯光夜市,主要由个体户提供各类商品、服务。当时有人说:“今天欧美或日本的时装界推出什么新款时装,两天后香港的时装界就会生产出了一模一样的成品,一个星期后,广州的灯光夜市上就可以见到这些衣服的影子了。”此后,全国各大城市掀起了开办灯光夜市的热潮,如南京三牌楼夜市、上海彭浦夜市、厦门定安夜市等。

——摘编自王政淇等《中国为什么要发展夜间经济?》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代夜市的特点,分析其产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪80年代城市夜市热潮兴起的意义。

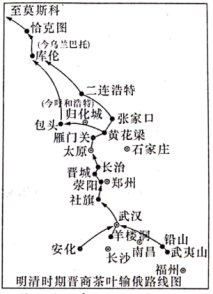

材料一 崇祯十一年(1638年),俄国使臣将中国茶叶带回并献给沙皇,自此在俄国社会各阶层掀起一股饮茶之风。1689年,中俄签订了《尼布楚条约》,条约规定“一切行旅有准往来文票者,许贸易无禁”,中俄双方边境贸易交流得到进一步发展。18世纪上半叶至19世纪上半叶,茶叶逐渐成为中国输俄的关键商品。晋商依靠自身区位优势和经商传统,垄断中俄茶叶贸易,史载:“内地商民至恰克图贸易者,强半皆山西人。”19世纪中期,茶叶占中俄贸易的比重一度高达94.9%,而此后中俄一系列不平等条约使俄商获得在中国内地参与中俄茶叶贸易的权利,晋商主导中俄茶叶贸易的地位逐渐被俄商取代。

——摘编自张舒《清代万里茶道述论》

材料 二万里茶道湖南段建筑遗产的类型包括古茶行、古茶厂、茶亭、茶园,码头、风雨桥、古驿道及古街等八大类,共计90余项。

万里茶道湖南段建筑遗产分布比例表

| 按区域划分 | 数量/项 | 比例% |

| 长沙 | 2 | 2.2% |

| 岳阳 | 25 | 27.5% |

| 益阳 | 39 | 42.8% |

| 株洲 | 3 | 3.3% |

| 娄底 | 22 | 24.2% |

| 合计 | 91 | 100% |

——据曹冬《基于空间组构的万里茶道湖南段文化线路遗产保护研究》绘制

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代开辟万里茶道的有利条件并分析其意义。

(2)史料是历史研究的依据。分别说明上述两则材料对研究万里茶道的史料价值。

材料一

画家描绘了多个社会问题,孤立地看,是一个个互不关联的偶发事件或可供欣赏的噱头,联系起来看,则是一桩桩有着内在深刻联系的失政之象,特别是画家超出了绘画表现事务的常规,描绘了一系列交通险情如惊马闹市、船桥欲撞等,这绝不是为了赏心悦目,描绘这些,既不是画家创作的突发性,也不是开封生活的偶然性,而是北宋末年日益衰微的朝廷政治必然导致的一系列社会弊病。一个受儒家思想熏陶、善于针砭现实的画家,是不会熟视无睹的。

——余晖《隐忧与曲谏——<清明上河图>解码录》

材料二

北宋张择端的《清明上河图》是一幅现实主义风俗画卷,仿摹者众多。现存于台北故宫博物院的《清明上河图》版本是在乾隆元年(1736年)由清宫画院五位画家合作画成。清院本对复杂的生活作了集中、生动的概括,以简练的笔法动静结合,再现了当时汴京的风貌,增加了明清时代特殊风俗和情节。同时,由于西洋画风的影响,街道房舍,均以透视原理作画,并有西式建筑列置其中。此卷用色鲜丽明亮,用笔圆熟细致,是院画中极精之作。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北宋期“盛世”、隐忧的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识概括清院本《清明上河图》的特点,并分析其原因。

材料一 当时的明朝是世界上最为强大的国家和核心经济体,在对外贸易中保持着巨大的顺差。中国的瓷器、丝绸的出口在世界贸易中占有主导地位,而这些商品的出口换来的大量白银使中国成为当时世界白银的“终极秘窖”,以平衡中国几乎永远保持的贸易出口顺差。私人海上贸易与白银货币化的双向互动,见证了明朝市场经济的发展与繁荣,并且成为了明朝走向世界的纽带,使得明朝参与了世界贸易体系的初步架构,在世界贸易的整体化过程中扮演了举足轻重的作用。

——据陈延轩《浅析明朝私人海上贸易与白银货币化之关系》

材料二 与此同时(两次鸦片战争之后),外国进口商品的数量和种类大幅度增加,倾销地区的范围更加扩大。同时中国丝、茶等大宗商品及其他商品的出口量也不断增加。由于英人赫德、李泰国长期担任中国海关总税务司一职,致使出口商品的销售价格不断下跌,中国在对外贸易中开始逐渐处于不利地位。在国内某些地区,自给自足的自然经济已经解体。城乡各地出现生产凋敝、经济萧条的状况。许多手工业工人和部分农民破产失业,其中的一部分成为外资企业和洋务企业的雇佣工人。

——据田兵权《试论中国近代农村经济的演变》

材料三 地理大发现……表现之二,是促进了世界人种的大规模流动,世界人种的地理分布开始发生重大变化。白种人跨出了欧洲,首先来到非洲,接着征服了美洲,并就此定居下来。美洲的原有居民印第安人遭到残酷地虐待与屠杀,人口锐减,造成美洲劳动力资源严重不足,最终导致了大量的非洲黑人被贩卖到美洲做奴隶。结果,美洲出现了有史以来世界上最大规模的人种汇合。不同种族之间的通婚造成许多混血种人,种族之间的联系空前加强。

——据池小平《地理大发现的基本动因和重大影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述明朝中国在中外贸易中的地位,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两次鸦片战争后中国经济领域的变化,并分析这些变化对中国民族工业的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新航路开辟后世界人种流动产生的影响。

材料一 随着南宋湖北地区军事战略地位的上升,汉江漕运功能越来越显得重要,同时问题也随之出现。汉水运量增大,而官府所付漕运脚钱不仅没有增加多少,反而由于支付湖广会子,而实际脚钱呈下降趋势。以当时市值而论,2贯700文湖广会子才可兑换一贯铜钱交子。由于湖广会子贬值严重,到达鄂州的纲船听说要改拨襄阳,没有不张皇失措的。另一方面,汉江下游嶓冢、仓浪、大别一带,水势湍急,但从汉口溯流至郢州,滩碛比较少见,行船尚不算困难。郢州、襄阳以上水道有所谓36滩之险。纲运至此,必须换上数百小舟转漕,谓之“般滩”,所需费用大大增加。

——摘编自王瑞明、雷家宏《湖北通史宋元卷》

材料二 明末清初80年间,受战乱和人口锐减的影响,汉江航运一度比较冷清。随着康熙中期社会秩序的恢复,汉江上游人口的大幅度增长(部分来自于周边人口涌入),由于汉江流域尤其是山区耕地及亩产增加,经济作物烟草、药材、漆树、油桐、木耳、香蕈等扩种,农业商品化率的提高,以及秦巴山区手工工场的兴办,到乾隆年间有了明显变化,嘉庆、道光两朝形成汉江航运繁荣时期。与此相应,汉江干支流一批城镇逐渐兴盛起来,如汉中港、兴安港、老河口港、襄樊港等等。在汉江流域城镇和集市的流通货物品种,基本上都是日常用品,并且借助汉口镇大批的商人群体,大大加快了本区域的商品流通。

——摘编自张笃勤《文化视域的汉江与武汉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋汉江漕运的主要困难,并说明此时期汉江水运地位突显的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清代汉江流域经济发展的表现,并分析其原因。

材料一 明朝中期,白银成为主要流通货币,是商业繁盛,尤其是棉布、粮食、食盐等日常生活用品远距离贩销的结果。明朝中叶以后出现的商帮和江南市镇群落,正是在白银成为通货和计价标准的形势下发展起来的。当时,欧洲人的东来,刺激和吸引东南沿海的商人到南海诸国自由贸易,与西班牙、葡萄牙等国商人的贸易,均用银钱易货。据研究,16世纪中期到17世纪中期,中国通过“丝一银"贸易获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总数达到2亿两。这种趋势一直持续到18世纪末,有力地促进了市场繁荣,加速经济的白银化。人

——摘编自《中华文明史》第四卷

材料二 1929—1933年世界经济危机引起了货币制度危机,各国先后组成了相互对立的货币集团,实行外汇倾销,进行激烈的货币战,国际货币金融关系呈现出一片混乱。当时,罗斯福命令停止黄金出口,后来放弃金本位制,美元贬值30%左右,增强了英国在世界市场的竞争力。二战期间,罗斯福设想的“世界蓝图”之一,就是战后建立一个以美国为核心的世界经济体系。1944年,美、英、苏、中等44国通过《联合国货币金融会议最后决议书》,建立了以美元为中心的国际货币制度,通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设……以及鼓励欠发达国家的生产设施与资源开发。固定汇率有利于国际贸易的发展,据统计,世界贸易出口总额年平均增长率1948—1960年为6.8%,1960-1965年为7.9%,1965—1970年为11%。

——摘编自人教版《历史·必修2教师用书》

材料三 20世纪80年代中期以来,中国经济保持年均9%的增长速度,成为世界经济增长速度最快的国家。到21世纪初,我国已有95%以上的商品资源实行市场配置,国家定价商品不足5%,社会主义商品市场体系基本建立。经过三十多年的改革开放,我国已建立起多层次、宽领域、全方位的对外开放战略格局,中国的进出口总值占世界8.73%,居第三’位。中国已成为世界第三大对外投资国,中国对外投资2012年同比增长17.6%,创下了878亿美元的新高。而且,经过30多年的发展和积累,中国在基础设施装备制造方面已经形成完整的产业链,同时在公路、桥梁、隧道、铁路等方面的工程建造能力在世界上也已经是首屈一指。中国基础设施建设的相关产业期望更快地走向国际。

——摘编自人教版教材、教师用书《历史·必修2》、人民网

(1)结合材料一和所学知识,分析明朝中期白银成为主要流通货币的背景。

(2)根据材料二概括罗斯福采取的金融措施。结合所学知识分析建立国际货币制度的作用。

(3)结合材料三和所学知识,分析中国倡导建立亚洲基础设施投资银行的历史条件。