材料一 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,大量白银来支付贸外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二

——杨端六《清代货币金融史稿》

材料三 1933年到1934年,美国在世界市场上大量收购白银。引起中国白银不断外流。加上币制的紊乱,中国屡现金融恐慌。1935年,国民政府公布“币制改革”方案,规定1935年11月4日起,以中央银行、中国银行、交通银行三家银行发行的钞票为法币;所有税收和公私款项均用法币支付,禁止白银在国内流通;白银收归国有,作为外汇准备金,以稳定法币对外汇价。

——摘编自昊申元主编《中国近代经济史》

请完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,说明海外白银流入中国的国际和国内因素。并简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

(2)材料二显示鸦片战争前后中国出现了“银贵钱贱”的现象,一般认为导致该现象的主因是中国的白银大量外流。结合所学知识分析这一时期造成中国白银外流的原因。

(3)据材料三,指出国民政府时期货币流通领域的突出变化。结合所学知识简要评价这一变化所带来的积极意义。

材料一 西域都护定远侯班超遣掾甘英使大秦、条支,穷西海,皆前世所不至,莫不备其风土,传其珍怪焉。及安息西界,临大海,欲度,船人谓英曰:“海水广大,往来者逢善风,三月乃得度,若遇迟风,亦有二岁者。故入海,人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕,数有死亡者。”英乃止。

——摘自《资治通鉴》第48卷

材料二 (大秦)“以金银为钱,银钱十当金钱一。与安息、天竺交市于海中,利有十倍。其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶,邻国使到其界首者,乘驿诣王都,至则给以金钱。王常欲通使于汉,而安息欲以缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀牛、玳瑁,始乃一通焉。其所表贡,并无珍异,疑传者过焉。”

——摘自《后汉书·西域传》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括汉朝与罗马帝国交往的特点。

(2)根据材料二,概括罗马国家的社会经济状况。

(3)根据材料和所学知识,简析汉朝与西亚(安息)、欧洲(大秦)通商关系发展起来的主要条件。

材料一 贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没人田货。

——《汉书·食货志》

材料二 到了宋朝,自太祖始,几乎历朝均颁布过优恤商贾、减免商税的诏令,并在法律上严禁各级官吏勒索商贾,滞留刁难商人,以保障商品流通……更是明确规定商人中的“奇才异行者”可以应举。

——摘编自蔡泽琛、赵波《重农抑商思想的历史演变》

材料三 晩明以来,小说戏曲成为通俗文化的核心,并且由文人与商人所共享…《言二拍》中的两百个故事里,至少有七十个是取材于当时的商人。冯梦龙《喻世明言》有一句谚语:“一品官,二品贾。”凌濛初《二刻拍案惊奇》中记载:“徽州风俗以商贾为第等生业,科第反在次者。

——摘编自余英时《明清变迁时期社会与文化的转变》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出汉代实行的经济政策。该政策实行的根本目的是什么?

(2)据材料二,概括末朝“宽商”的主要表现。结合所学知识,分析这对“市”的发展产生的影响。

(3)材料三中的这些现象反映了什么?

(4)综合上述材料,概括影响古代中国商业发展的因素。

材料一 2100多年前,中国汉代的张骞两次出使中亚,开启了中国同中亚各国友好交往的大门,开辟出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路。

——习近平《弘扬人民友谊共同建设“丝绸之路经济带”》

材料二 因为“安史之乱”唐朝不得不将驻守西疆的四镇边兵东调长安,一时西北边防空虚,吐蕃乘机北上占据河陇,回鹘亦南下控制了阿尔泰山一带,同时西边的大食亦加强了中亚河中地区的攻势,这三股力量又彼此争夺与混战,从此,唐朝政府失去了对西域的控制。陆路衰落,海路开始发达,在宋、元以及明前期始终保持兴盛,遗憾的是,明朝“寸板不许下海”的禁令,清朝的“禁海令”和“迁海令”………海上丝路也日渐衰落,中国错过了大航海时代。

——关山远《丝绸之路与中华国运》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代丝绸之路开辟的意义。

(2)根据材料二,指出丝绸之路的变化,并分析变化的原因。

材料一 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯(美国)《全球通史》

材料二 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。……至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料三 从1912年到1919年,中国新建厂矿六百多家,新增资本达一亿三千多万元,超过了过去的半个世纪。其中发展最快的是纺织业和面粉业。此外,火柴、榨油、造纸、化工等轻工业也发展迅速。

请回答:

(1)结合所学知识概括指出材料一中宋朝“商业革命”的主要表现。应怎样理解宋代的“商业革命”丝毫“未对中国社会产生爆炸性的影响”?

(2)根据材料二概括指出明清之际江南手工业发展的特点。材料一反映的历史现象与材料二出现的新现象有何关系?

(3)阅读材料三并结合所学知识,指出我国近代企业产生的原因是什么?这一时期民族企业快速发展的原因有哪些?

材料一 宋代沿袭了晚唐以来的土地政策,对合法的私人土地买卖不加干预,土地买卖愈益盛行,“贫富无定势,田宅无定主”,地主阶级的升降沉浮波动频繁。租佃制历五代而到北宋跃居主导地位,无地少地的农民承担地主土地的耕作,要按照契约的规定,保证缴纳所规定的地租,否则官府便要干预。佃农不仅拥有迁移的自由,还可以受他人的雇佣而非地主的私属。各种分成制的产品地租代替了劳役,佃农有了更多的时间和主动性去安排生产,从而使生产得到发展。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料二 宋朝在高度发达的农业经济基础上,已经生长出诸多工商业文明因子。随着商业发展,宋代商人的地位上升,朝廷允许商贾中的“奇才异行”者应举。商人凭借强大的经济势力交游权贵、为婚姻铺路,“不顾门户,直求资财”成为较普遍的社会现象。宋代时常发生榜下择婿,富商及高官争相择新科进士为婿,新科进士也愿意成为商人女婿。

——摘编自张其凡主编《中国大通史》(宋)

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳宋代国家对社会控制相对松弛的表现,并简析其社会影响。

(2)据材料二并结合所学知识,指出宋代商业发展的主要原因,概述宋代社会观念的变动。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节节俭的内容引人注目。古人认为这不仅足节的一些提物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诚于书》中提出“夫君于之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在(政要论。节欲)中云:“修身治长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 明清时期,历史上传统的消费观受到质疑,新的消费思想应运而生。这集中体现在明代陆楫的思想上,他在其《蒹葭堂杂著摘抄·.禁奢辨》中指出:“自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。致于统论天下之势则不然”“彼以梁肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利”。

——摘编自吕晓萌《中国古代鼓励消费的经济思想辨析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期消费观念的突出变化并分析其历史影响。

材料一

材料二 据黄爵滋奏疏:“自道光三年至十一年(1823~1831年),岁漏银一千七八百万两。自道光十一年至十四年(1831~1834年),岁漏银二千余万两。自十四年至今(编者注:即1838年),渐漏至三千万两之多。此外,福建、江浙、山东、天津各海口,合之亦数千余万两。以中国有用之财,填海外无穷之壑。”

——摘编自《中国近代史资料丛刊》

材料三 中国近代史上,作为主要货币的白银发生了两次持续时间长、流动数量大的外流现象。第二次发生在……来自(美国)西部产银州的议员集团提出了意在提高银价的《1934年购银法》后,其所造成的国际银价飞涨给中国这样的银本位国家带来了灾难性的财政危机。

——摘编自《中国近代史两次白银外流的比照》

材料四 两次世界大战之间的20年中,国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团,各国货币竞相贬值,动荡不定。

——依据吴于厪、齐世荣《世界史》整理

完成下列要求:

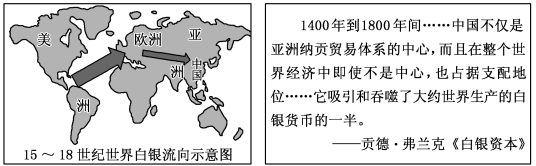

(1)据材料一并结合所学知识,说明15~18世纪世界白银流向的主要地点,简析这种流向形成的主要原因。

(2)结合所学知识,指出材料二、材料三中两次白银外流的主要国际背景及中国政府的应对措施。

(3)材料四中美元的中心地位在二战后是如何确立的?有何影响?

材料一 随着唐初经济的恢复与发展,瓷器制作技术取得重大突破,无论是越窑生产的青瓷还是邢窑生产的白瓷,釉层均匀,浑厚滋润,深得世人喜爱。此时陶瓷主要是为了满足国内需求,没有开拓国外市场,进行对外贸易的意图。之后随着对外文化交流的密切,外国使臣、学问僧、商人纷纷前来中国,唐政府也曾多次向外派遣使回访,“唐三彩”和其他精美的瓷器作为礼品,交流到各国。自九世纪前后开始,瓷器作为大宗商品远销海外。

——摘编《论唐、五代时期陶瓷手工业的成就及瓷器外销》

材料二 宋元时期制瓷业蓬勃发展,名窑辈出。运销海外的瓷器品种几乎包括了当时所有的生产品种,其中越窑青瓷、龙泉窑系青瓷、定窑白瓷、景德镇青白瓷最受欢迎,出口量很大。外销瓷器的产地也比其摩末明显增多,福建、广东等地出现了专门生产外销瓷的窑场。瓷器外销的过程中,制瓷技术也随之外传。宋元时期朝廷设立管理海外贸易的机构,雍宁四年,宋太宗谴内侍八人敕书金帛,分四纲,分往海外诸国,邀请海外商户来华通商。除朝鲜和日本外,南亚、西亚等地的制瓷业也在中国的影响下先后发展起来,据史料记载,十三世纪的波斯瓷器上发现过中国式凤凰纹饰。

——摘编自任荣兴《宋元时期中国瓷器外销述略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐至五代瓷器外销的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋元时期瓷器外销的显著特点和主要原因。

历史现象之一:白银成为主要货币

明代中叶后,白银成为主要货币。据研究,16世纪中期到17世纪中期,欧洲各国与中国的贸易以中国的丝绸为主角,被西方学者概括为“丝银”对流。中国通过“丝银”贸易,获得了占世界产量1/4到1/3的白银,总量达到7000吨至10000吨。这种趋势一直持续到18世纪末。

历史现象之二:1盎司黄金35美元

1933年,美元贬值约30%。1934年,美国政府将1盎司黄金的价格固定为35美元。1944年,美、英、中等44国通过《联合国家货币金融会议最后决议书》,规定美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩,确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系。1971年,美国停止以美元兑换黄金。1973年,美元贬值10%,各国放弃与美元挂钩的固定汇率。

历史现象之三:美元与中国货币

1948年1月至8月,1美元同中国法币比价从17.8万元升至1108.8万元。20世纪80年代中期以来,在中国经济高速发展的同时,人民币兑美元汇价有所调整,1美元同人民币比价从2.8元曾升至8.27元,近年来又回落至7.0元以下。

阅读材料,回答问题:

(1)结合材料一及所学知识,说明“丝银”贸易出现的国际背景和国内社会经济条件。

(2)结合材料二及所学知识,分别说明1933年和1973年美元两次贬值的背景。

(3)结合材料二及所学知识,分别说明两次美元贬值造成的影响。

(4) 结合材料三所学知识,分别说明上述两个时期中国货币兑换美元汇率变动的社会条件。

(5)综合上述材料,分析影响货币的主要因素有哪些?