材料一:自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,“国家根本,仰给东南”。太湖流域“上四一亩,收五六石”,“虽其四之膏腴,亦由人力之尽也”“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”。宋太祖即位之初便拟定“薄税敛”以奖披商人,仁宗年间订立放松政府专卖品管制的“海行条法”,后南宋朝廷又重中此令。政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市。仕官之人则“纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足”。江南市镇不断兴起,“市井繁阜,商货幅辏”。

——摘编自传宗文《宋代的革市镇》

材料二:明代后期,江南市镇蓬勃繁荣。南浔镇“烟火万家”,时人称之“虽镇,一都会也”,作为生丝集散地,各市镇商人皆运送蚕茧前来出售,这些生丝在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”。盛泽镇则是“以绫绸为业”的大镇,“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人。松江府的朱泾镇经营棉布贸易的牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,外地客商“操重贵而来市”。生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外。

——摘编自樊树志《明清江南市镇的“早期工业化”》

材料三:1984年,广州设立了全国第一个灯光夜市——西湖路灯光夜市,主要由个体户提供各类商品、服务。当时有人说:“今天欧美或日本的时装界推出什么新款时装,两天后香港的时装界就会生产出了一模一样的成品,一个星期后,广州的灯光夜市上就可以见到这些衣服的影子了。”此后,全国各大城市掀起了开办灯光夜市的热潮,如南京三牌楼夜市、上海彭浦夜市、厦门定安夜市等。

——摘编自王政淇等《中国为什么要发展夜间经济?》等

(1)根据材料,指出宋代江南市镇兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括与宋相比,明代后期江南市镇发展的特点,并指出制约其未能促成社会转型的政治因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述20世纪80年代城市夜市热潮兴起的意义。

材料一 明清时期,形成了一个积累大量财富的商人群体——淮扬盐商。康乾年间,“奢靡风习创于盐商,而操他业以致富者群慕效之”,扬州地区物质繁荣、名流荟萃,周边乃至全国都追慕扬州,以至“作事轩昂,向曰‘扬气’……尽事奢华也”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

(1)阅读材料一,回答何谓“扬气”。它的出现对思想观念有何影响?

材料二 天津通商后不出十年,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。甲午战争前,即便是内地甚至某些乡村,日用洋货也有所流行。洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”“今则竟曰‘洋气’了”。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

(2)材料二中的“洋气”是指什么?结合所学知识,分析从“洋气”变为“洋气”的原因。

材料三 20世纪末,中国百姓生活中,电话从“摇着打”到“走着打”,汽车从奢侈品到代步工具。世界名牌服饰逐渐走进寻常百姓家,可供选择的服饰多了。将服饰产品打造成国内甚至国际品牌,成了众多服饰厂家的经营诉求。世界服装艺术中的中国元素也得到更多体现。

——摘编自严昌宏《20世纪中国社会生活变迁史》等

(3)对比材料二与材料三,分析中国人在对外态度上有何进步。

(4)综上,你认为影响社会生活风尚的因素有哪些?

材料一

从耕地面积的扩大和农业产量的增长来看,宋代全国耕地约5.6亿亩,明代约7.842亿亩,清代达到9.248亿亩。宋代年平均粮食产量为464亿斤,明代则上升为696亿斤,清代剧增至2320亿斤。毫无疑问,这些农业上的成就与其生产技术的进步是分不开的。

——摘编自沈定平《从国际市场的商品竞争看明清之际的生产发展水平》

材料二

16至18世纪,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、赣商、鲁商等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一,指出明清时期农业发展的表现,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料一、二,概括16~18世纪中国商品经济发展的新现象,并简析其与农业发展之间的关系。

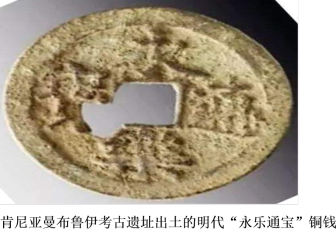

材料一 明永乐九年(1411年),为了适应日益发展的商品流通的需要,政府令福建布政司开始铸造永乐通宝钱。到了弘治十六年(1503年),其造币量已达到11372400文,造币专用的炉已达到19座之多。与此同时,纸币也普遍使用。洪武年间,明政府大量发行纸币钞,然民间重钱轻钞,多行折使。最初以钞1贯折钱50文。洪武年间,政府更是大量推行纸币,令“各处税粮、课程、赃罪,俱准折钞”,还在福州、建宁商贾所集之处市镇、店肆、门摊税课,增旧五倍,专门推行钞法。其后,各地又设钞关,钞法盛行。

——摘编自唐文基主编《福建古代经济史》

材料二 永乐通宝钱在国内出土的数量不多,乃至很多明清时代的钱币窖藏不见一枚。但在南中国海及环印度洋周边国度和地域,从肯尼亚、坦桑尼亚到阿曼、伊朗,从斯里兰卡、印度到泰国、马来西亚,都有发现出土永乐通宝钱的记载。

(1)根据材料并结合所学知识,分析明永乐年间纸钞盛行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明肯尼亚曼布鲁伊遗址出土的明代“永乐通宝”铜钱的史料价值。

材料一 书院是我国古代一种特殊的民间教育组织形式,唐代始有其名,宋代是书院发展的黄金时期,比如宋代有四大书院之称的应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院和嵩阳书院。书院的主持人多为名师宿儒,他们既热衷于从事培养人才的教育教学工作,又积极从事学术理论的研究与传播。书院课程内容完全是由执教的山长、主讲教师确定,除以“四书”、“五经”为代表的儒家经典外,部分书院还教授关于农田、治民、水利、算术以及军事等一些实用技能型知识。书院的资金主要来自官府的赐田和赐币以及民间捐输,也有部分来自书院自营收入。随着书院影响力的扩大,政府也加强了对书院的控制,书院的官学化色彩愈加严重,书院走出的学生主要还是参加科举,同治光绪年间,随着科举制度的废除,已经与科举合为体的书院,也一并成为历史。

——摘编自刘河燕《宋代书院的课程内容特点分析》等

材料二 宋初,实行茶叶专卖制度。种茶的百姓为园户,官府向园户提供种植本钱,园户则将所培制之茶除输租外全数交由政府收购,其性质相当于解放初期实行的“统购”。政府榷货机构根据收购茶叶的数量向商贾出售茶券(亦称茶引),商贾凭茶券到茶场提货(称为交引)。由于政府向园户以较低的价格收购,又以较高的价格批发给商贾,政府获取了丰厚利润。至嘉佑中,由于主管官吏的官商作风,对园户的茶叶压级压价收购,影响了园户种茶的积极性,产量和质量逐年下降,导致产销脱节。加之管理不善,成本上升,使整个官卖制度经济效益下降。为了克服和改变这一状况,遂将全国茶的专卖改行通商法:茶商园户交易,则按质论价,也可讨价还价。这样既提高了园户生产积极性,又减少了官府收购及调拨的环节,使茶叶交易趋于优质优价的经济原则,也减少了交易程序。《宋史》记载,行禁椎(即官卖法)时平均每年从茶利得到的财政收入109.41万贯,改行通商法后平均每年得117.75万贯,可见改通商法财政收入有了增加。

——摘编自屠振林《我国古代茶叶专卖政策和茶税征收办法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院的特点,并分析宋代书院兴盛的影响。

(2)根据材料二,概括宋代茶叶销售制度改革的主要内容,并分析改革的原因。

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

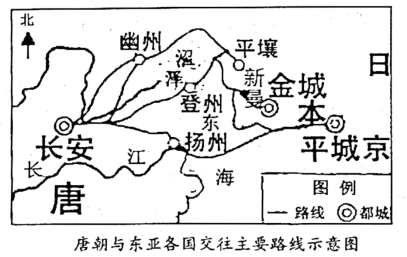

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”,“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”。遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

材料三 在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆叠堆的唐宋时期瓷器。唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

材料四 商业的沟通从来就是文化的交流与融合……传统的中国出口商品……传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化……外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握了西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度地为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止,从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化的吸收基本上处于文化的表层。

——据吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等整理

(1)有学者发现,在史料中几乎没有找到遣唐使大量进口丝绸的记录,主张将唐代中国与日本等东亚国家之间的交往路线另行命名。请依据材料二为此交往路线拟一个名称,并参照材料一对所拟名称进行解释。

(2)根据材料三并结合所学知识,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

(3)根据材料四并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点及对中国的影响。

材料一 五代末期,周世宗对城市商业采取较为自由的政策,如允许在开封汴河(注:指大运河中段)两岸建立邸店。宋太祖继承了这一政策“诏开封府,令京城夜市至三鼓已来,不得禁止”。并形成了许多商业街与新型的服务娱乐行业,占卜、典当、彩帛、瓦肆等行业十分发达,经久不衰。1201年,加上约40万人的军队和官员,全城人口约100万,是当时世界上最大的城市。同时,也是全国最大的旅游城市,常吸引外地游客来此游乐。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料二 到了晚明时期,由于玉米和番薯等新的粮食作物的引进和推广,粮食生产有了突破性的发展。由于经济效益可观,种棉和养蚕更是蔚然成风。各地商品的种类比以往更丰富,而这又进一步促使工商业专业市镇的大量兴起。如松江地区,是明代最著名的棉纺织业中心,有众多手工业专业市镇和商品集散地,其中朱泾镇“四乡盛产棉花,乡人精于纺织,所产标布质地精细”。随着经营范围的扩大、资本的增多、竞争的激烈,开始产生了一批商业集团,也就是所谓的中国商帮。其中最著名的是徽商,不仅人数多,而且资本雄厚,经营多种行业。在明清之前,人们都以习儒或做官为一生的奋斗目标。随着商品经济的不断发展以及新“四民观”和“工商皆本”思想的出现,许多文人学士也开始加入到从商队伍中,“弃儒就贾”成为当时的风气。但是商业化的发展也进一步刺激了社会的世俗化,社会的商业化使人心趋于机械、变诈,人们唯利是图。

——摘编自陈君齐洋锟《晚明的商业发展与社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代开封商业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚明商业发展的影响。

材料一 五代末期,周世宗对城市商业采取较为自由的政策,如允许在开封汴河(注:指大运河中段)两岸建立郡店。宋太祖继承了这一政策“诏开封府,令京城夜市至三鼓以来,不得禁止”。并形成了许多商业街与新型的服务娱乐行业,占卜、典当、彩帛、瓦肆等行业十分发达,经久不衰。1201年,加上约40万人的军队和官员,全城人口约100万,是当时世界上最大的城市。同时,也是全国最大的旅游城市,常吸引外地游客来此游乐。

——摘编自薛风旋《中国城市及其文明的演变》

材料二 据统计,明代江浙地区在行政中心之外,出现了316个市镇,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工,大批市镇是大中城市与广大农村联系的纽带。这些市镇中的居民已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业……明中期以后,还出现了专业市镇,比如景德镇居民以制瓷为业,盛泽镇居民以蚕桑为业。到清代前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代开封商业发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清市镇的特点。

材料一在17和 18世纪,政府和企业主携手设计新的有利于全球性商业扩张的机构——银行、信贷公司、合股公司和货币制度,引发了后来人们逐渐所说的商业革命……法国殖民贸易在1716年价值2500万里弗,1789年上升为2.63亿里弗。在英国,大致在同一时期,对外贸易价值由1000万英镑上升为4000万英镑,后一数字是法国的两倍以上。

——[美]菲利普·李·拉尔夫等著《世界文明史》

材料二除文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大的意义。商业革命的根源在于中国经济的生产率显著提高……宋朝时期的中国正朝成为一个海上强国的方向发展,但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,在西方世界,商业革命引爆了市民阶层数量的暴涨,为此后文艺复兴、宗教改革、启蒙运动乃至资产阶级革命都奠定了良好的基础。而在东方世界,我们只看到了商业和城市规模的表象性促进,而文明内向的性格仿佛岿然不动。宋元后到了明朝,中华帝国愈发的内向,走向了极端保守。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析新航路开辟后欧洲商业领域有哪些革命性的变化?

(2)结合所学知识,围绕材料二中“文明内向的性格仿佛岿然不动”的观点加以阐述。

材料:徽商,是对徽州籍商人的总称,俗称“徽帮”,与晋商、潮商一起,并称中国历史的“三大商帮”。《晋书》载,徽州人好“离别”,常出外经商。齐梁时,休宁人曹老常往来于江湖间,从事贾贩。唐宋时期,徽州的竹、木、瓷土、生漆、商品茶以及歙砚、徽墨、澄心堂纸、汪伯立笔等文房四宝进一步推动了徽商的发展。徽商在宋代开始活跃,明清之际达到全盛。明代《徽州府志》载:“徽州保界山谷,山地贫瘠,所产至薄,大都一岁所入,不能支什一。小民多执技艺,或贩负就食他郡者,常十九。”顾炎武说:徽州“中家以下皆无田可业。徽人多商贾,盖势其然也”。

明崇祯年间,徽州黟县人张小泉率子张近高至杭州大井巷生产祖传剪刀。由于采用浙江龙泉的好钢作原料,又经过精心制作,首创剪刀“镍钢锻打”工艺,一举成名,取牌名“张大隆”剪刀。清康熙二年,改名“张小泉”剪刀。乾隆年间,“张小泉”剪刀被列为贡品后名声大作。一时间,打出“张小泉”绰号作剪刀的假冒作坊,最多时达到86家。此种状况一直持续到清末。清宣统三年,张小泉后人以“海云浴日”注册,以示正宗。1915年冬在巴拿马万国博览会上获二等奖,产品开始远销南洋。1917年将剪刀表面加工改为抛光镀镍后,更受顾客的欢迎,1929年张小泉牌剪刀荣获美国世博会银奖。至1949年,战火兵灾加上手工作坊式经营和生产,使张小泉剪刀店年生产量仅40多万把。

——摘编自王春华《张小泉剪刀的成功秘诀》

(1)根据材料,概括徽商在明清时期能够发展为中国历史上三大商帮之一的原因。

(2)根据材料和所学知识,分析徽商代表“张小泉剪刀”兴旺、受阻的原因。