材料一 16世纪,英格兰拥有373个市镇,根据规模和功能分为三种类型:一种300~400人口的小城镇,市场的影响所及为周围几英里的农村;第二种是人口在600~1000人口的市镇,几乎所有的郡都有6个这样的市镇;最大的市镇在郡府所在地,英国东南部五大郡中各有两个彼此竞争的郡城,具有悠久的自治传统,在经济和思维方式上影响着广大农村。

——徐浩《中世纪西欧市场和市集制度探析》

材料二 明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10——30里之内,一般最大距离不超过农家一日舟行往返足以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——齐涛主编《中国古代经济史·第七章》

(1)根据材料一及所学知识,指出16世纪中、英两国市镇发展的异同,分析促进英国市镇发展的因素。(2)根据材料及所学知识,指出近代中、英市镇经济发展的不同结果,并简析其原因。

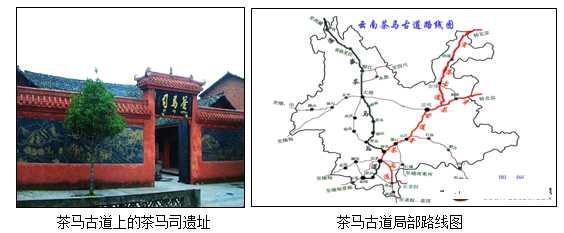

情境一 高原马帮——幽幽古茶道

材料一

材料二 番人嗜乳酪,不得茶则困以病。故唐宋以来行以茶易马法,用制羌戎,而明制尤密。有官茶、有商茶,皆贮边易马……设茶马司于秦、河、雅诸州。自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千余里。

——《明史·食货·茶法》

材料三 抗日战争期间,据不完全统计,每年来往于云南丽江、西藏、印度等地的马帮约有25000驮之多,沿途大小商号多达1200余家,大多数人家都投身于古道运输或从事与茶马古道相关的产业。贸易物资增加了从印度转运来的英国和美国的香烟、卡其布、毛呢、手表、煤油,以及各种日用百货,由拉萨到印度则出口大量羊毛。云南丽江、四川康定和西藏昌都这样一些城镇也纷纷在茶马古道上兴起了。

——摘编自CCTV《茶马古道》纪录片解说词

情境二 远洋帆影——浩浩新航路

绝大多数历史学家认为:公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,从那个时候开始,人类的历史才称得上是真正意义上的世界史。正是从那个时候起,割裂的世界开始连接在一起,经由地理大发现而引发的国家竞争,拉开了不同的文明间相互联系、相互注视,同时也相互对抗和争斗的历史大幕。

——摘编自《大国崛起》纪录片解说词

(1)依据材料一、二,概括明朝茶马古道贸易的特征。据材料三并结合所学知识,分析抗日战争期间茶马古道的历史作用。

(2)“有路必有福,有路必有胜”,依托情境一、二,以两条路的共同之处为切入点,请你以“ 之路”为题,论述商路开辟与社会发展之间的关系。要求观点明确,论从史出,逻辑严密。

材料一 铸币专营是古代国家相沿已久的传统政策,《管子》的“先王制币说”是其理论基础,如“握之则非有补于暖也,食之则非有补于饱也,先王以守财物,以御民事,而平天下也”。自秦汉统一后,法律上就规定铸币权属于国家。唐初武德年间,政府令铸开元通宝钱时即规定:“敢有盗铸者身死,家口配没。”《唐律疏议》亦有明文规定:“诸私铸钱者,流三千里,作具已备,未铸者,徒二年;作具未备者,杖一百。若磨错成钱,令薄小,取铜以求利者,徒一年。”

——摘编自邓耕生《谈我国古代手工业产品的质量管理》

材料二 民国元年,沙俄趁中华民国初建,妄图攫取蒙古。当时中国百废待兴,财政极度困难,言兵无钱。此时孙中山先生在1912年12月6日向全国发布了《钱币革命》的通电,要“行钱币革命,以解决财政之困难”。孙中山认为:纸币是比金属货币更具弹性的一种货币,中国财政紧张和金融恐慌往往源于金属货币本身的缺陷。因而现代国家必须采用更具弹性的纸币作为交易媒介。具体办法:“严禁金银,其现在作钱币之金银,只准向纸币发行局兑换纸币,不准在市面流行。”

——戴建兵《一个时代货币思想的进步孙中山货币思想及实践评议》

(1)根据材料一,概括我国古代铸币政策的特点。

(2)根据材料二,指出孙中山实行“货币革命”的主要措施,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明我国古代和民国初年货币政策的共同作用。

材料 《醒世恒言》卷二十《张廷秀逃生救父》中,赵昂欲害死张权,掏出银子来放在桌上,就换来巡捕杨洪“吩咐个强盗扳他,了其性命”的承诺。卷三十五《徐老仆义愤成家》中,老仆阿寄通过经商获利,重振主母家业,且勤谨自守,获得了乡人的尊重,还获得朝廷旌表,《明史》将其事载入“孝义传”而名垂青史。《警世通言》卷三十二《杜十娘怒沉百宝箱》中,记载:“甲在舟中,看了千金,转忆十娘,终日愧悔,郁成狂疾,终身不痊”,能让李甲独自留在悔恨和痛苦中的是沉水的“百宝箱”,写尽了对公子贪图千两白银的嘲讽。

——摘编自明代中后期冯梦龙编选的“三言”

结合所学中国古代史的知识,从上述故事中提取一个情节,指出它所反映的明朝重大历史现象,并评析该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的评析准确全面。)

材料 话说徽州商人程宰,世代儒门,少时习读诗书,后弃儒就商,于明正德初年(1060带了数千金,远赴辽阳贩卖人参、松子、貂皮东珠,不虞耗折了资本,只得在一徽商大铺中当个账房先生。一日晚间,海神降临程室,变出满屋金银,程宰见了正要去取,海神却道:“此是他物,岂可取为己有。你若要金银,可自去经营,吾当暗暗助你。”后又指点他经营买卖,第一次以佣工银十来两,买下滞销的药材黄柏、大黄各千斤,隔不多日疫疠盛行,卖得五百余两;第二次买下遭雨湿而生斑点的彩缎五百匹,不到一个月,朝廷调辽东兵平叛急需缎匹置办戎装旗帜,卖得千五百两;第三次,买下苏州商人贩剩的粗布六千多匹,数月后武宗皇帝驾崩,人人要件白衣行孝,又卖了三四千两。就这样,程宰成为知名的大商人。

——摘编自明末凌濛初《二刻拍案惊奇》卷三十七《叠居奇程客得助三救厄海神显灵》

结合中国古代史的相关知识,从上述故事情节中提取一个信息,指出它所反映的明代历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

材料一 清中叶以降,中国商品的规模发展与商业资本的壮大促使中国传统金融机构发生重大变化。“日昇昌”为代表的山西票号,以“汇通天下”为目标,以“诚信”等儒家思想为精神内核,积极借鉴并完善传统商业中的账期制度、合伙制度、无限责任制度、身股制度,为满足城乡百姓经济生活、促进工商业发展,做出了重要贡献。十九世纪中期,清政府相继陷入与太平军、捻军的战争之中,南北失联,南方各省饷银入京不畅,清政府被迫同意票号代为汇兑饷银,票号逐渐将承汇清政府饷银或赔款作为主要业务。据统计1862-1912的50年间,票号承汇政府金额2.2亿两,利润高达8000万两。辛亥革命后,清政府垮台,票号业务量骤减。加上外资银行纷纷来华,到1932年,经历百年辉煌的票号,全国仅剩2家。

——摘编自黄鉴辉《山西票号史》

材料二 1905年,在考察英国英格兰银行与美国花旗银行后,清政府在北京设立户部银行,这是我国最早由官府开办的国家银行。户部银行总资本400万两,总行位于北京,在天津、上海、武汉等9处设立分行。与票号主营汇兑业务不同,户部银行还经营收存出放存款、买卖金银、代人收取财物等一般银行业务。此外户部银行还享有发行货币,经营国库的特权。1908年,经户部奏准,户部银行改称大清银行,制定《大清银行则例》,进一步明确该行国家银行的性质。

——摘编自黄鉴辉《中国银行史》

(1)根据材料一结合所学知识,概括山西的票号兴起的主要原因

(2)根据材料结合所学知识,指出票号和大清银行的不同之处,并分析票号衰落的原因

材料一 宋代整体社会经济引人瞩目的发展,可被喻为中国历史上从传统向近代转变的首次启动。宋代城市发展突破原有政治和军事性质的限制,经济和社会功能显著增强。城市商业突破地域和时间限制,近代型城市风貌已可初见端倪。当时整个大宋国的海岸线,北至胶州湾,中经杭州湾和福州、漳州、泉州金三角,南至广州湾,再到琼州海峡,都对外开放,与西洋南洋诸国发展商贸,宋代货币,几乎成为“国际货币”。

历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚。仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明初以铜钱、纸钞为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而渐至名存实亡,铜钱则因币材缺乏,铸币量难以满足流通的需要。明朝中期中国精美的丝瓷等商品通过几条航线大批输往海外,世界各地的白银源源不断地输入中国,一个以白银为中心的全球贸易网络逐步形成,大量流入中国的白银弥补了国内银矿不足的缺陷。张居正推行“一条鞭法”时,即规定赋税折银征收,说明民间使用白银已较普遍。清朝用银之势也已不可遏制

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括宋朝和明清时期“商业革命”的表现。

材料二 1550年后,由入股组成的企业在英国和尼德兰普遍确立起来。1553年,英国成立了第一个股份公司——莫斯科公司。16世纪,近代商品和证券交易所首先在尼德兰出现。在相对较弱的封建王权与人文精神的苏醒的背景下,商业革命极大地推动了西欧商业资本的发展,成为“促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素”。

——马世力《世界史纲》

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代商业革命与西方商业革命的不同。

材料三 历史向世界历史转变是一次长时期的世界范围的大变革,它的物质基础就是生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往的发展。可以说,生产力发展和世界交往的发展是历史发展的两根主轴,世界历史是在这两根主轴的推动下产生发展演变的。因此,在进行历史评价的时候,生产力发展和社会交往的发展便成了评价的标准。促进生产力和推动社会交往发展者应肯定之,反之则应加以否定;这样有利于我们认识和评价很多历史现象。

——摘编自李植枬《整体世界历史初探》

(3)运用材料中所述的历史评价标准,选取世界近现代史的史实,加以论述。(要求观点明确、史论结合、史实准确。)

材料一 明清时期是徽商发展的黄金时代,这一时期,徽州商人无论营业人数、活动范围、经营行业数与资本,都居全国各商人集团的首位。其商业活动遍布全国,徽商的足迹还远至日本、暹罗、东南亚各国以及葡萄牙等地.徽商的商业成绩与他自身坚持的义利观念是有着密切联系的。徽商在坚持中国传统重义的大环境下,合理地注入利的成分因素。徽商的义利观促进了商业活动中诚信观念的形成,对商业活动具有重大的意义,但是他毕竟产生于小农经济时代,根植于自给自足的自然经济土壤中,商品经济的基础仍然比较薄弱,所以他本身就具有不可避免的局限性。在徽商经营商业获利之后,也都遵循“以末起家,以本守之”的信条,把获得的钱财,用于购置土地或者买官。

——摘编自王建朗,黄克武主编《两岸新编:中国近代史.晚清卷》

材料二 近代早期(1500—1750年),海道大通打破了地区间闭塞和隔绝的状态,给商业创造了广阔的发展空间。英国抓住机遇,实施重商主义政策,迈入了“商业资本主义”的时代。商人建立贸易公司,探寻新的贸易路线,积极从事海外贸易等活动,使英国的各条商路大开,英国的贸易触角深入世界各地。随着商业贸易的广泛开展,商人财富迅速增加,促进了商人资本的积累,商人将商业资本投向农业和工业。英国商人在城市政权中几乎是一统天下,控制伦敦政权的主要是伦敦12大同业公会的成员及各贸易公司的主要人物。商人在议会中的总人数在15%一17%之间。商人在议会中人数增加,就有优势维护自身的阶级利益,并通过种种措施促使议会通过有利于本阶级的议案。

——摘编自钱乘旦主编《英国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出明清徽商的价值观,并对其作简要评价

(2)根据材料一、二并结合所学知识,从社会变迁的视角指出,与明清时期中国相比,英国近代商人群体崛起的不同影响,并分析原因。

材料一 到了16世纪,儒家传统的“重农轻商”的价值观开始松动,因为这一时期商业的发展和商人经济实力的增强,在社会与文化方面开疆辟土,从而对传统的儒家价值形成了前所未有的严重挑战。商人不再仅仅对士的价值体系一味地“附庸风雅”,而是通过所谓的士商“异业同道”,使儒家的“道”获得了新的意义。儒家价值在商人中间仍然得到尊重,并且受到有力的维护。从“儒贾”在明清时期的出现,以及由“儒贾”所代表的商人价值取向等方面来看,不难发现明清时期的中国商人们并非是要摆脱或挑战儒家既有的价值,而是努力地要使自己“获取利益”的行为符合儒家的道德标准、伦理规范、价值体系,以便名利双收。

——摘编自余英时《中国近世宗教伦理与商人精神》

材料二 近代以降,“士农工商”的金字塔状的社会等级结构初步被打破,社会阶层之间的流动加剧。19世纪末20世纪初的这十几年,一个新兴的特殊的社会群体——近代市民群体开始产生和发展起来。市民群体是指近代城市社会结构中具有共同的利益和价值取向,与近代资本主义生产关系密切相关的市民所组成的集合体,主要包括工商业者(来源有近代外资企业的买办、新式商人、新式知识分子)自由职业者、学生和小业主等,他们构成了近代城市社会阶层体系。在清末民初之际,市民群体的发展经历了三个历史阶段,即1895-1905年、1905-1911年、1911-1920年。

——摘编自程蕾《中国近代社会群体变迁研究》

(1)根据材料一,归纳概括“儒贾”在明清时期出现的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国近代社会群体的变化及其影响。

10 . 阅读材料并回答有关问题:

材料一京杭大运河是世界上里程最长的运河。唐宋时期,隋开凿的大运河,在经济上起着越来越大的作用。唐诗人皮日休有一首《汴河铭》,称赞道:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”杜甫《后出塞》诗云“渔阳豪侠地,击鼓吹笙芋;云帆转辽海,粳稻来东吴;……。”尤其在宋朝有“天下转漕,仰此一渠”之说。洪迈《容斋随笔》记载:“商贾如织。故谚称“扬一益二”,谓天下之盛,扬为一而蜀次之也”。

材料二明清时期京杭运河文化进入了空前兴盛的时代。运河区域不仅有穿越数省的人工河道,有运河上独有的用于调节水量的船闸和水闸,用于拦水蓄水的石坝、草坝、土坝,遍布于城市集镇的公私码头、桥梁渡口,还有遍布于运河两岸留存至今的颇具特色的宗教建筑(寺庙、佛塔、道观、神庙)、融汇南北各地特点的园林、前店后场的工商作坊,运河沿线星罗棋布的工商业城镇。

明清中央、地方政府有专职官员从事河道管理,管理河道的差役河夫也逐渐趋于专业化,有管理漕粮和漕运的专门官职及相应的下属机构,还制定了许多法规条例,对运河沿线人们的生产方式、生活方式都带来了重要的影响。

运河将沿线各种区域文化连结在一起,漕运、商业活动及社会各阶层的南北往来,带来了南北文化的交汇融合,使得运河区域人们的心理心态、思想意识、宗教信仰、生活习俗、文学艺术等方面逐步趋同。以宗教信仰来说,明代以前运河北部地区的宗教及民间信仰比较单一,而运河南部地区特别是东南沿海一带的宗教信仰则复杂得多。运河畅通后,运河南端的神灵也降临到了北方运河地区,北方的神灵也泊去南方,受到当地人的尊崇。

——摘编自李泉《中国运河文化的形成及其演进》

材料三新中国成立后,对京杭运河多次实施清理整治工程,成为仅次于长江的第二大干线航道,极大促进南北交通和运河沿线的经济发展。进入21世纪,运河遗产保护和促进协调发展成为重中之重。借鉴国外运河保护与管理的先进经验,形成完善的运河法律保障体系。在大运河航道建设工程中根据当地地貌,因地制宜,尽可能保护原有生态环境。着重保护相关古迹,弘扬历史文化,创造具有地域特色的人文景观,使运河遗产既具有发展经济功能,又具有休闲游憩功能,更成为中华民族的文化象征。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代京杭大运河对沿岸经济发展的积极作用。

(2)根据材料二,概括明清时期京杭运河文化的主要表现。

(3)根据材料二、三,比较新中国与明清时期对京杭运河保护与利用的异同。