材料一

材料二 到16世纪末,西班牙的物价比16世纪初平均上涨了4.2倍,法国物价指数比16世纪初高2.2倍,英国高2.6倍,荷兰高3倍,阿尔萨斯、意大利和瑞典高将近2倍。

——萧国亮、隋福民著《世界经济史》

材料三 新中国成立至1978年前,我国的物价水平总体.上是稳定的。1984年10月,《关于经济体制改革的决定》提出发展社会主义商品经济。自此物价开始明显上涨,到1988年物价上涨指数甚至高达20.7%。(邓小平)在1988年5月19日说:“过去,物价都是由国家规定,这是违反价值规律的做法,……改革中出现的问题应该在继续改革中加以解决。

——据金冲及著《二十世纪中国史纲》等多项资料整理

(1)指出材料一中货币形态发生变化的主要原因。结合所学知识简述秦政府对市场交易的规定。

(2)依据材料二并结合所学知识,简析推动16世纪欧洲物价上涨的主要因素。从社会转型角度,分析物价上涨对欧洲社会产生的影响。

(3)为解决材料三中提到的物价问题就必须继续深化经济体制改革。根据材料三并结合所学,概述我国确立社会主义市场经济体制的决策过程。

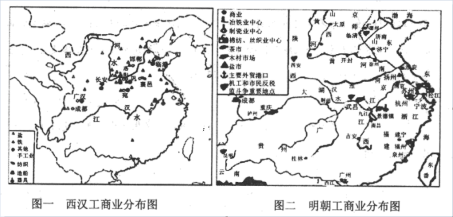

材料一

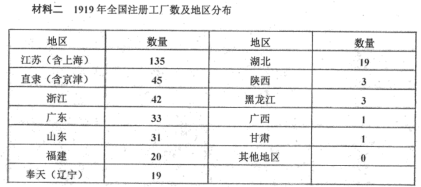

(1)依据材料并结合所学知识,分别说明材料一、二中工商业区域分布的变化及原因。

(2)综合上述材料和所学知识,谈谈你对工商业发展区域布局的认识。

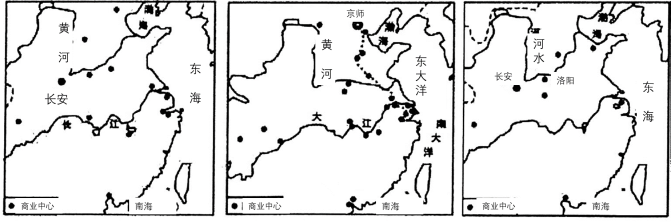

分别提取图1、图2、图3中商业中心分布信息,据此并结合所学知识说明与其对应的历史时期。

材料一 不论从道德方面还是从政治上考虑,众人都对经商疑虑重重,(西汉政府)因此轻而易举地对商贾课以重税。船、推车、店铺和其它设施都必须纳财产税。……公元前119年,官府开始垄断利润极其丰厚的铁、盐、酒的生产。大宗谷物交易也很有利可因,于是官府以稳定市场为名将其接管。

材料二 商业活动不仅限于国内市场。宋朝成立之初,就鼓励对外贸易,尤其是海外贸易。朝廷官员出使东南亚国家,怂恿他们的商人来中国;中国商贾也主动出击。…海外贸易的扩大有助于充实国库,尤其是南宋时期,当时的政府已经知道如何卓有成效的征收商业税

材料三 明朝时期,……小市镇遍布全国。到17世纪,长江三角洲地区成为棉纺业中心和丝织业的中心。沿海的福建则以烟草和蔗糖生产闻名,江西景德镇的瓷器出口达到了前所未有的水平。尽管政府对那些逐利的商人和超出政府计划的经济增长始终心存疑虑,但这一切还是发生了。

——以上材料均摘自《剑桥插图中国史》

(1)依据材料一归纳汉政府抑商的举措。结合所学知识说明汉政府“对经商疑虑重重”的原因。

(2)依据材料二指出宋朝政府重视发展海外贸易的目的。结合所学知识分析宋朝海外贸易发展所产生的影响。

(3)据材料三概括明代商品经济发展呈现出的新特点。应如何理解“尽管政府心存疑虑,但这一切还是发生了”?

材料一 自战国至秦汉时期,山东沿海居民开辟了连接山东半岛与朝鲜半岛、日本列岛的北方海上丝绸之路。山东半岛是它的起点,因为临淄等地在春秋战国时即为丝织业和纺织业中心,汉初著名的官办三服官手工场就设置在此地。除纺织业外,山东半岛还是全国冶炼业中心。山东沿海的渤海、黄河沿岸,自古产木,其中的楸木,就是造船的上等材料,商船、渔船活动多见于春秋战国时地方志的记载。北方海上丝绸之路的开通也与当时的社会环境分不开。面对秦的暴政,沿海地区民众只能消极反抗,利用有利条件向海外移民。汉初楚汉之争战乱不休,又有大批山东沿海居民迁徙至朝鲜与日本,从而推动了北方海上丝绸之路的形成。

——摘编自朱亚非《论古代北方海上丝绸之路兴衰变化》

材料二 宋代海外贸易以东南为盛。宋代的沿海通商口岸陆续增加了广州、泉州、明州等十余处。宋代的海舶航程也更长,最远的达红海口的亚丁和东非海岸。与宋朝通商的国家和地区有五十多个,其中宋代海舶直接到达的有二十多个。宋代的手工业品和原料大批运往海外……宋政府在海外贸易中获得了很大收益。此外,需要注意的是,宋代海外贸易的畸形发展,主要输入商品是奢侈品……与西欧城市的发展相比,没有适应手工业者扩大再生产的需要,不是手工业生产的原料和资金,也不是生产加工所需要的原料。且中国出去的商人较少,大多是蕃商.蕃船来中国。

——摘编自王棣《宋代经济史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出北方海上丝绸之路的特点,并分析归纳其在秦汉时得以形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代海外贸易繁荣的表现,并加以简要评价。

材料一 秦汉时期政治上的统一为水陆交通的发达创造了有利的客观条件,所以当时的水陆交通比春秋战国时期要发达得多。驰道是秦汉时期陆路交通网的主干,可通向全国主要城市。驰道于秦始皇二十七年(公元前220年)开始修建、早期的驰道以秦的都城咸阳为中心,延伸到全国各地,其分布区域是:“东穷燕、齐(今河北省、山东省广大地区),南极吴、楚(今江苏省、安徽省和湖北省)”,“西至临兆、羌中(今甘肃省、青海省一带),北据河为塞”,并沿阴山至辽东(今辽宁省辽阳县北)。

——张传玺、楼宇烈等《中华文明史》

材料二 由于陆上丝绸之路有很大局限性,除了沿途自然条件比较险恶,更为严峻的是受西域政治形势影响而经常阻断。唐与突厥、吐蕃的战争,西亚阿拉伯国家的军事扩张,使陆上丝绸之路难以维系。陆上运输主要靠马匹、骆驼等,运载能力有限,费用高,而海上船舶运载量大,费用低。安史之乱以后,大批北方人南迁,使江淮地区经济获得空前发展。“国家用度”尽仰江淮出口的大宗商品丝绸、瓷器、茶叶等。陆上丝路只是向西部内陆方向发展,难以到达朝鲜、日本、东南亚、非洲等地,而海上丝路则相对要自由得多,辐射面要大得多。

——摘编自杜瑜的《海上丝路史话》

材料三 随着经济作物种植的扩大,以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的三地区,出现了棉作压倒稻作,桑蚕压倒稻作的新趋势。与此同时,在江南地区,朱泾、朱家、罗店、南潯、菱湖、濮院、乌、双林、盛泽等成为著名的棉花、丝及丝棉纺织品集散地。各区域性商人集团的大量出现,各类富商大贾生活条件、生活观念的改变,也冲击着传统的社会观念。

——摘编张敏英《明清商品经济思想研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉时代交通发展带来的影响及古代“海上丝绸之路”取代“陆上丝绸之路”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括明清时期商品经济发展的表现,并分别从思想、文化角度指出明清之际“社会观念”变化的具体反映。

材料一 材料二在西汉中前期,出现了“用贫求富”的热潮。求富最有效的途径是经商。经商也有经商的学问,商人们把“求利”看做是人生的主要追求目标,有“天下熙熙,皆为利来;天下攘,皆为利往”的说法。为了求利而总结的经验,有“夫用贫求富,农不知工,工不如南,刺绣文不如倚市门。此言末业贫者之资也”,还有“以末致财,用本守之”等

——以上材料摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括西汉中前期的“求富”观念。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析当时海外白银流入中国的原因。

材料一 汉昭帝时,针对武帝时的盐铁官营问题展开讨论,下表为会上双方所持主张。

| 桑弘羊等官员 | 贤良文学 | |

| 强国富民之道 | 开本末之途,通有无之用;设百倍之利,收泽之税 | 罢盐铁,养桑麻,尽地力 |

| 治国理民之法 | 令严而民慎,法设而奸禁;法疏则罪漏,罪漏则民放佚 | 法能刑人而不能使人廉,能杀人而不能使人仁 |

——摘编自恒宽《盐铁论》

(1)据材料并结合所学知识,简述“桑弘羊”与“贤良文学”两派的各自主张及其原因。

材料二 宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现钞。……宋朝时已经有了一些经纪人,奔走于地方市场与中央市场之间。宋朝人精通批发和零售的概念。宋朝已经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务等。

——摘编自(美)查尔斯·默里《文明的解析》

(2)据材料指出“宋代已含有近代商业的很多因素”的表现。

材料三 伊懋可教授发现:中国在16—19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补救办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

(3)据材料并结合所学知识,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的原因。

材料一 两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

——言《秦汉商品市场的层次结构与发育状况》

材料二 江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三 中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

请回答:

(1)根据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江浙地区出现的经济新现象。 结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。

(3)根据材料三,概括指出阻碍中国古代城市商业发展的因素。

材料一 元狩三年(前120年),武帝任用齐地的大盐商东郭咸阳和南阳的大铁商孔仅为大农丞,领管盐铁事。次年,二人奏请把煮盐、冶铁及其贩卖的营业全归官府经办,并规定如有私自煮盐、冶铁的,处以(钛左趾)的刑罚,并没收其器物。从此,获利最厚的盐铁业全归官府经营,成为政府重要的财政来源。元丰元年(前110年)出身于洛阳商人之家的桑弘羊又以搜都尉领大司农,继任掌管全国盐铁事业的职务。

——摘编自杨翼骧《秦汉史纲要》

材料二 宋代是中国封建社会经济发生重大变化的时代,由于对于商业和商人的认知和前期相比逐渐发生着变化,国家出于自身经济利益考虑对于商业政策和政治政策的调整,国家行政管理体制的安排采取了有利于工商业发展的政策,宋代官府越来越多地退出商品经济的直接经营,把更多的经济空间让渡给民间,使整个商人阶层开始有了活跃的政治、经济空间。

——摘自王志立《宋代制度变迁对经济发展影响及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代实行盐铁官营政策的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代经济政策的新变化,并分析其影响。