名校

1 . 长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓,南宋民谚称“苏湖熟,天下足”。这可以说明

| A.大城市的空前繁荣 | B.经济重心南移 |

| C.南北经济差距缩小 | D.土地兼并严重 |

您最近一年使用:0次

2020-10-15更新

|

106次组卷

|

3卷引用:宁夏银川市第二中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题

名校

2 . 魏晋南北朝时期,生羊脍、胡饼、奶酪进入北方汉族人的食谱,原产地为北方的粟、小麦、葫芦也在南方得到大面积推广。这一现象出现的原因是

| A.国家统一 | B.经济重心南移 |

| C.人口迁徙 | D.生产技术进步 |

您最近一年使用:0次

2020-05-27更新

|

156次组卷

|

9卷引用:宁夏石嘴山市第三中学2021届高三上学期第一次月考历史试题(补习班)

名校

3 . 阅读下列材料,回答问题。

(1)根据材料一、二,指出北朝(前秦和北魏)时期和东晋南朝时期社会经济的发展状况,说明出现这种状况的主要原因。

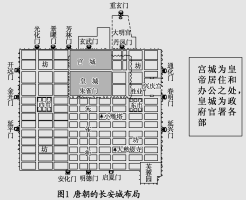

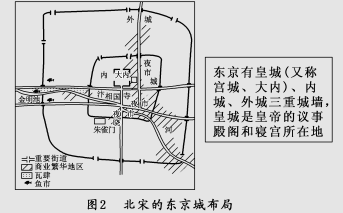

(2)根据材料三,分析唐长安和宋东京城的异同。由此可见,城市发展的趋势是什么?

(3)根据材料四并结合所学知识,说明明清时期苏湖地区比湖广地区发达的原因?

材料一 王猛(前秦大将,辅佐苻坚统一北方)整齐风俗,政理称举,学校渐兴。关、陇清晏,百姓丰乐,自长安至于诸州,皆夹路树槐柳,二十里一亭,四十里一驿,旅行者取给于途,工商贸贩于道。

——(唐)《晋书》

(北魏统一黄河流域后)凡此十里(指都城洛阳城内10个商业区),多诸工商货殖之民。千金比屋,层楼对出,重门启扇,阁道交通,迭相临望。金银锦绣,奴婢缇衣。五味八珍,仆隶毕口。

——(北魏)《洛阳伽蓝记》

材料二 晋自过江,凡货卖奴婢马牛田宅,有文券(凭照税),率钱一万,输估四百入官,卖者三百,买者一百。无文券者,随物所堪,亦百分收四,名为散估。历宋齐梁陈,如此以为常。

——(唐)《隋书》

材料三 唐宋时期城市发展变化的例证

材料四 唐中叶后出现了“扬一益二”的经济现象,宋朝则是“苏湖熟天下足”,到明清则更变为“湖广书天下足”,这反映了粮食生产重心有了一定的变化。

(1)根据材料一、二,指出北朝(前秦和北魏)时期和东晋南朝时期社会经济的发展状况,说明出现这种状况的主要原因。

(2)根据材料三,分析唐长安和宋东京城的异同。由此可见,城市发展的趋势是什么?

(3)根据材料四并结合所学知识,说明明清时期苏湖地区比湖广地区发达的原因?

您最近一年使用:0次

名校

4 . 唐代中后期,南方的制瓷、造船、纺织、冶铁业明显占优。北宋时,五大名窑仅有哥窑在南方;都城汴梁的锦院、河北定州的刻丝技术代表着当时丝织业的最高水平。这反映出北宋时

| A.全国统一市场基本形成 |

| B.手工业经济分布南北差距缩小 |

| C.民营手工业渐成为主导 |

| D.经济重心南移的趋势发生逆转 |

您最近一年使用:0次

2019-09-18更新

|

319次组卷

|

11卷引用:宁夏石嘴山市平罗中学2019年高三上学期期中考历史试题

宁夏石嘴山市平罗中学2019年高三上学期期中考历史试题2020年湖北省黄冈市高三上学期新起点历史试题福建省龙岩市连城县第一中学2019年高三上学期第一次月考历史试题河南省驻马店市正阳县高级中学2019年高三上学期第一次素质检测历史试题统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第11课 辽宋夏金元的经济与社会期末复习题黑龙江省大庆铁人中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题西藏拉萨市拉萨中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2020-2021学年高一上学期第四次月考历史试题云南省文山州砚山县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2019-2020学年高二上学期第一阶段考试历史试题甘肃省兰州第一中学2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题

名校

5 . 北宋中期,科举考试中已出现所取之士南人多、北人少的情况。为此,司马光提出“逐路取人”之法,指出“国家科弟”应“均及中外”;欧阳修则针锋相对地提出应当“惟能是选”。双方论争反映的实质是

| A.区域经济发展差异明显 |

| B.南北士人群体的诉求各异 |

| C.科举选官程序不够规范 |

| D.党派差异引发的政治纷争 |

您最近一年使用:0次

2019-07-11更新

|

93次组卷

|

4卷引用:宁夏银川一中2019-2020学年高二上学期期中考历史试题

名校

6 . 下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。该表说明

| 北宋 | 北方人数(个) | 北方所占比例 | 南方人数(个) | 南方所占比例 |

| 前期 | 278 | 84.5% | 51 | 15.5% |

| 中期 | 274 | 63.9% | 155 | 36.1% |

| 后期 | 121 | 40.3% | 179 | 59.7% |

| A.地域是官员选拔的决定性因素 |

| B.政治中心转移影响人才培养 |

| C.正史列传作者偏袒南方士人 |

| D.经济是文化发展的重要基础 |

您最近一年使用:0次

2019-04-11更新

|

229次组卷

|

15卷引用:宁夏银川一中2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题

宁夏银川一中2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题四川省双流中学2018届高三10月月考文综历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学2017-2018学年高二12月月考历史试题安徽省黄山市2018届高三一模检测历史试题吉林省长春外国语学校2017-2018学年高三(下)考前历史浏览配套题辽宁省沈阳铁路实验中学2018-2019学年高一4月月考历史试题广东省佛山市顺德区容山中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题湖北省宜昌市葛洲坝中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题四川省威远中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题山西省太原市第二十一中学2018-2019高一下学期期中考试历史试卷2019年黑龙江省大庆市大庆中学高三考前文综历史试题甘肃省兰州市第一中学2019年高三9月月考历史试题甘肃省武威市古浪县第二中学2019年高三上学期第四次月考历史试题江西省鹰潭市贵溪市实验中学2020-2021学年高二12月月考历史试题福建省厦门市湖滨中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

名校

7 . 宋以后,北方水利工程项目日趋减少,南部各省如江苏、浙江、福建则快速增加,甚至明代的湖南与云南也增加了许多水利工程。关于上述变化的正确解读是

| A.显示政府对南方农业生产的重视 |

| B.水利工程大多位于人口迁出地区 |

| C.可看出经济重心的转移 |

| D.上述省份都是工商业发达的地方 |

您最近一年使用:0次

2018-12-11更新

|

89次组卷

|

2卷引用:宁夏回族自治区宁夏大学附属中学2019届高三上学期第三次月考文综历史试卷

名校

8 . 宋高宗时,叶梦得上奏称:“朝廷见收买木棉、虔布万数不少”;南宋后期的谢维新说:“今世俗所谓布者,乃用木棉或细葛、麻苎、花卉等物为之。”这表明了南宋时期

| A.中原地区是最主要的棉花产区 |

| B.经济重心开始南移 |

| C.棉花已经取代丝麻成为衣被原料 |

| D.衣被的原料逐渐发生变化 |

您最近一年使用:0次

2018-09-10更新

|

89次组卷

|

15卷引用:【全国百强校】宁夏育才中学2019届高三上学期第一次月考历史试题

【全国百强校】宁夏育才中学2019届高三上学期第一次月考历史试题河北省衡水中学2017届高三下学期高考猜题卷文综历史试题湖南省长沙市长郡中学2016-2017学年高一下学期期末考试历史试题河北省衡水中学2017年高考猜题卷文综历史试题新疆呼图壁县第一中学2018届高三9月月考历史试题北京东城东直门中学2018届高三历史高考模拟试题2017—2018学年高一年下学期检测历史人民版必修II专题一古代中国经济的基本结构与特点试题河南省鹤壁市淇滨高级中学2017-2018学年高一3月月考历史试题河北省唐山市开滦第二中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题【全国百强校】福建省莆田市仙游第一中学2018届高三上学期国庆周练4历史试题湖北省武汉为明学校高一历史下学期期末复习:专题一 中国古代经济广东省实验中学2017-2018学年高一下学期期中历史试题2019年秋人教版高中历史必修一检测:第三单元测评辽宁省营口市第二高级中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题江西省萍乡市安源中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题

名校

9 . 明代士绅等读书人有免除徭役和少缴赋税的特权,许多地主将土地记在士绅名下,1567年仅苏州、松江、常州、镇江四地就曾查出这种寄名土地将近200万商。这种状况

| A.有利于科举制度的发展完善 |

| B.导致明朝廷调整了旧的赋税制度 |

| C.表明经济重心南移基本完成 |

| D.一定程度上扼制了土地兼并发展 |

您最近一年使用:0次

2017-08-18更新

|

119次组卷

|

8卷引用:宁夏石嘴山市第三中学2018届高三上学期期中考试历史试题

名校

10 . 长江三角洲地区是唐末以迄宋元时代盛产米粮的重要地区之一。明代中叶这种情况发生改变,农户农业经营的重点已不在种植粮食作物的“田”,而在种植经济作物的“地”,有所谓“多种田不如多种地”的新的价值取向。这表明

| A.江南地区农业已经完全商品化 |

| B.江南地区经济结构的多样化和商业化 |

| C.江南地区精耕细作技术的突破 |

| D.江南地区自然经济开始解体 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

71次组卷

|

4卷引用:2017届宁夏银川第九中学高三上第二次月考文综历史试卷

2017届宁夏银川第九中学高三上第二次月考文综历史试卷江西省分宜中学2019届高三第一次段考历史试卷(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题2 中国古代的经济制度 押题专练河南省南阳市镇平县第一高级中学2018-2019学年高二3月月考历史试题