材料 14-20世纪国际金融中心历史变迁情况表

——摘编自潘英丽《国际金融中心:历史经验与未来中国》

阅读材料,结合世界史的相关知识,拟定一个具体的论题,并加以阐述。(要求:观点明确合理,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 1700年前后,英格兰每年的煤炭产量大约是250万吨。英国的经济能比荷兰更长久、更持续发展的原因,可以归结为英国有丰富的煤炭资源,并且较早、较大规模地进行开发利用。随着英国人口增长,到16世纪晚期,可供做燃料的森林面积缩减,英国面临一场能源危机。1640~1649年间木材价格比1450~1459年间上涨了约5倍。英国在18世纪靠大批开发煤炭这种能源储备摆脱了木材短缺的困境。煤的使用逐渐从单纯提供热能向主要提供机械能转变。

——摘编自舒小昀《工业革命:从生物能源向矿物能源的转变》

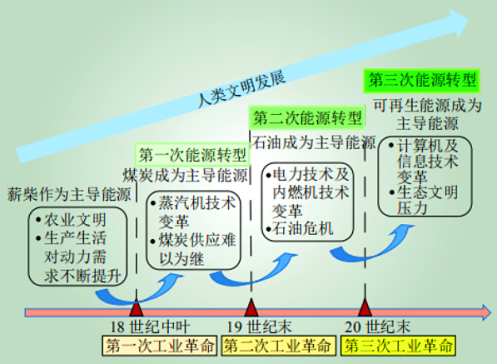

材料二 能源转型示意图

——摘编自张宁等《国内外能源转型比较与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代早期英国能源转型的背景。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,归纳国际能源转型的规律特征。

材料一 (工业革命)第一阶段持续到19世纪中叶,包括棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化和蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二个阶段从19世纪下半叶开始……科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响,但它却逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 19世纪最后30年和20世纪初,世界市场的扩大使这一时期的世界贸易获得了巨大的发展。英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的新格局,此外,这一时期原料和工业制成品的世界贸易额呈现出均衡发展的趋势。工业发达国家与初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国间的相互依赖程度都加强了。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史》

运用上述材料,结合所学知识,从多角度论证马克思提出的观点(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰。)

材料一

唐朝前期,政府沿用隋朝的粮仓,并在洛阳附近营建大型国家粮仓。其中含嘉仓规模最大,粮窖总数400个左右。第160号粮窖还保存有一窖已炭化的谷子,约50万斤。仓窖所储粮食主要是从华北地区运来的粗粟和江南地区运来的粗糙米。仓城设有专门管理机构,并有驻军守护。地下储粮采用低温密封的科学原理。

——摘编自《洛阳藏宝中的历史》《王恺考古文集》等

(1)依据材料一,指出唐朝前期国家粮仓分布的特点,结合所学,概括当时国家粮仓得以大规模兴建的条件。

材料二 世界各国农业机械化大事件一览表(部分)

| 时间 | 事件 |

| 1831年 | 美国人发明使用畜力牵引的联合收割机 |

| 1860年以后 | 英、美等国开始大量生产畜力谷物条播机 |

| 1889年 | 美国研制出内燃机驱动的拖拉机 |

| 20世纪20年代 | 内燃机驱动的联合收割机在美国大规模使用,迅速推广 |

| 20世纪50年代以来 | 在农、林、牧、渔各业的各个环节上,广泛使用更为先进的农业机器 |

| 21世纪初 | 中国研发出耕耘、除草、喷药、收割等多种农用机器人 |

(2)依据材料二并结合所学,概述世界范围内农业机械化的大致历程。

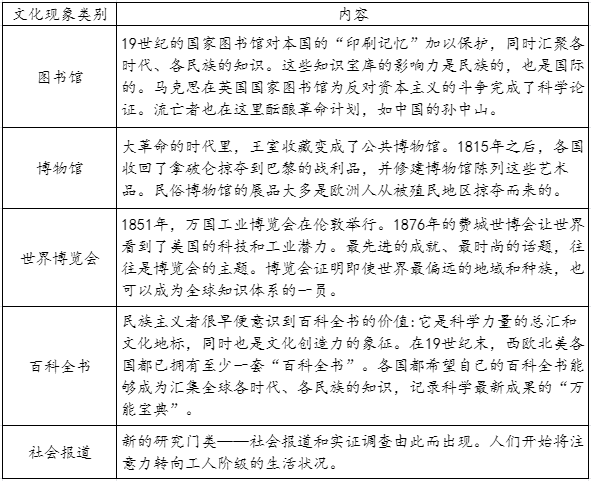

材料一 19世纪:文化和时代特征

——摘编自[德]于尔根。奥斯特哈默《世界的演变:19世纪史》

(1)依据材料概括19世纪历史的发展特征,并加以说明。

材料二 在1870年后的40年里,全球性的大转型得以实现:“发达”的西方或北方,与欠发达的东方和南方之间,在经济增长、地缘政治、经济实力、国民收入等方面,出现了巨大的差距。西方人获胜的核心工具有二,这二者也是关联在一起的。其一是世界贸易和支付体系以及全球劳动分工。从中获益最多的,是英国及稍后的西欧和美国。另一工具是殖民地国家,正是它们使新的全球分工与世界贸易得以运转。这里所说的殖民地国家,也包括那些间接被殖民控制的国家,例如中国和众多拉美国家。西方国家利用军事、政治及债务优势签订“不平等条约”,以获准在低关税或无关税的情况下进入它们的市场。

——摘编自[德]贡德,弗兰克《19世纪大转型》

(2)阅读材料二,结合所学,评析19世纪后期的“全球性大转型”。

材料一 德国是一个特殊的国家,以铁路建设为先导开启工业并实现了工业化。德国的铁路建设可以分为三个阶段,即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中,政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证,鼓励私人投资,并制定相关法律,为人或公司提供法律保障;另一方面通过贷款以及直接投资等形式,大力推行铁路国有化建设,1871年德国统一后,市场扩大,德国抓住第二次工业革命的发展机遇,将新发明运用到铁路建设上,并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。19世纪80年代,德国拥有的铁路线长度居欧洲第一位、世界第二位。

——摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

材料二 新中国成立后,随即成立中央人民政府铁道部,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业,到1949年底,全国铁路达21810公里。一五计划时期,全面改造旧中国铁路落后面貌,同时将新线建设放在西南、西北地区⋯⋯1991年,国家启动高铁科研攻关计划。2005年制定通过《中长期铁路网规划》,明确了建设目标,强化了高铁建设“原始创新、引进消化吸收再创新、全面自主创新”的发展阶段。2008年,我国第一条 具有完全自主知识产权、世界一流水平的京津威际高速铁路投入运营。中国高铁技术已处于世界先进行列,并大步走向海外,成为中国外交战略的一个大方向。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史稿》

(1)根据材料一、二,概括中德国两国铁路发展状况的异同,并结合所学知识分析产生不同的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析铁路建设对新中国发展的意义。

材料一 1751年至1850年,英国取得了129项重大科学成就,占世界72%左右。在此期间,英国重视对专利的保护,科技进步与工业发展得以相互结合。随着第二次技术革命的兴起,由于英国轻视科学技术的创造发明特别是轻视科技成果的及时推广应用,尽管英国在电磁学领域拥有开创性的伟大科学成就,但却错失良机,英国逐步丧失“世界科技创新中心”地位。二战后,英国在新兴的高科技企业中培养的工程师和科学家仍然很少,国内政治力量对发展科技的预算存在很大分歧。保守党政府时期,每在研究与开发方面花1美元,联邦德国就花了3美元,美国花8美元。由于科技研究与开发工作与工业部门的需要严重脱节,大规模的科研得不到工业部门的大力资助。英国实现科技复兴的远期前景更加暗淡。

——摘编自(英)保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

材料二 中共中央、国务院颁布的科技改革的决定、条例内容(摘编)

| 关于科学技术体制改革的决 定(1985年) | 科研机构、设计机构、高等学校要与企业之间协作和联合,加强技术成果转化为生产力和企业的技术吸收与开发能力 |

| 关于扩大科学技术研究机构 自主权的暂行条例(1986年) | 科研机构在保证国家任务的前提下,可以向社会承接各种科技任务。根据科研机构的性质,采取合同制、基金制和包干制管理形式,合理应用国家科研经费,多途径开辟经费来源。 |

| 关于加速科学技术进步的决 定(1995年) | 探索建立与社会主义市场经济体制和科技自身发展规律 相适应的新型科技体制。 |

| 国家中长期科学和技术发展 规划纲要(2006-2020年) | 部署信息技术、节能技术、新药创制技术、生物技术等前沿技术的发展路径以及建设若干世界一流科研院所、大学和具有国际竞争力的企业研发机构。 |

——摘编自侯波《新中国70年科技发展改革的历程和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述英国科技发展的历程,并简析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国科技改革的特点,并说明科技改革的意义。

材料一 19世纪中后期德国知识生产的组织平台及举措

——摘编自邢来顺《近代德国有组织的知识生产与文化科技发展》

材料二 法兰西第三共和国建立后,共和派开展了教育改革,法国教师普遍怀有一种实施公民文化和知识教育的强烈使命感。历史课采用史学大师拉维斯编写的教材卓有成效地来弘扬民族情感;地理课以自身方式来歌颂法国这个比例匀称、“ 气候温和”的“有规则的六边形”;自然科学课教师特别重视让学生去“发现”拉瓦锡等法国近代科学史上创造性的天才。当法国从19世纪跨入20世纪时,在绝大多数法国人心目中,法兰西已和共和国融为一体。

——摘编自吕一民《法国在第三共和国前期的知识生产与传播》

(1)结合材料一和所学知识,概括德国知识生产的特征,并简析德国知识生产的意义。

(2)根据材料二,指出法国知识生产的侧重点,并结合所学知识分析原因。

材料一 千百余年,而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——摘编自李贽《藏书》

材料二 孔子的第一价值是非宗教迷信的态度,孔子不言神怪,是近于科学的。

——摘编自陈独秀《孔子与中国》(1937年10月)

材料三 整个19世纪,儒学在西方的形象每况愈下,直至堕入黑暗深渊。20世纪前期,没有任何一个地方像德国这样对人的困境感到绝望,德国再次形成了一个尊孔的学术团体。这些德国思想家认为“孔子最让人景仰的是道德人格的完全独立,不受外部金钱或权威的影响”“欧洲应该像孔子所追求那样构建稳定的社会秩序”。

——摘编自方厚生《20世纪初西方文化危机中的孔子形象·以德国为例》

以上对孔子的三种不同评价,可以反映出历史解释的多元视角请,从“影响人物评价的因素”的视角出发,拟定一个论题,结合材料和所学知识进行阐述(要求:观点明确,史实准确,阐述充分,表述清晰)材料一 中国古代以世代守土为主的工作方式决定了古代基本上没有社会性的就业问题学校教育主要以培养政府官员为目的,近代职业技术教育是大工业生产的产物。从19世纪60年代起,民族危机严重,最先发展起来的是军事工业,为这类企业培养相应的技术人员的职业教育也随之出现。19世纪末20世纪初教育救国思湖兴起,1917年“中华职业教育社”在上海诞生,凝聚了当时教育界、实业界等社会各界知名人士,由政府主持建立近代新职业教育体制,仿效日本、美国的教育在中国建立了新的学制,并且把职业教育的某些做法渗透到普通中小学教育之中。

——摘编自俞启定《中国近代职业教育形成的探讨》

材料二 德意志民族崇尚手工艺和技艺,受过严格训练而获得“师傅”称号是令人尊重的18世纪80年代,德国开始进入工业革命时期,自然科学应用于生产和加工。实科学校、专科学校和工业学校是这一时期的主要职业教育学校类型。实科学校、专科学校接收有初等学校教育水平但不能顺利升学的学生,工业学校是半工半读学校,专为底层社会儿童开设。德国公民普遍认为,具有某种职业资格是实现人才社会价值的先决条件。国家在教育方面,大力投入经费,推动义务教育,取得了巨大成功。当时德国的学校职业教育主要有两种形式:一种是专门传授职业技能的学校,另一种是传授职业知识和技能的星期日补习学校。

——摘编自黄日强《传统因素对英德职业教育的制约作用比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国近代职业教育发展的历史背景并做出简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括德国职业教育的特点。综合上述材料,归纳影响职业教育发展的因素。