材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 直到鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道,棉纺织业的工业化,还缺乏可资利用的现存的手工业基础。民族机器棉纺织业的纱锭数,截至1895年底止,“共为197396枚,工作纱锭162396枚,布机累积数4008台,工作布机3550台”。1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点。据统计,“至民国2年(1913),中国全国华洋各厂共有纱锭982812枚,其中华商651676枚,日商233448枚。全国布机9389台,其中华商4633台,日商3546台,英商1210台”。日商与英商数量呈下降趋势。……这些经济的发展使民族资本家和产业工人数量增加,为救亡图存运动积蓄了力量。

——摘引自《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代棉纺织业生产方式的变化,并说明近代棉纺织业发展的影响。

材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

材料一 世界市场形成过程简表

| ① | 发现新大陆,世界联成一体 | 世界市场 ② |

| 殖民扩张 | 殖民争霸战争 | 世界市场进一步扩展 |

| 工业革命 | 人类进入 ③ | 世界市场基本形成 |

| ④ | 人类进入电气时代 | 世界市场 ⑤ |

材料二 机器创造出的工业文明挟列强坚船利炮向世界各地扩张。固守古老文明的中国在列强军事打击、商品倾销的巨大冲击下,传统的小农经济开始衰败、解体,农民和手工业者纷纷破产,同时,中国的丝、茶等农产品大量出口。面对内忧外患的困境,清朝统治集团中的洋务派开展了一场旨在“自强”、“求富”的洋务运动,兴办了一批军用和民用企业,这场运动虽以失败而告终,但在洋务运动的直接刺激和诱导下,中国的民族工业开始起步。

——摘编自岳麓版历史必修二教材

(1)根据材料一并结合所学知识,填写世界市场形成过程中的相关内容。

(2)根据材料二,概括工业革命对近代中国经济发展的影响。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。……对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻了中世纪古老的社会在炮口逼迫下走入近代的最初一步。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

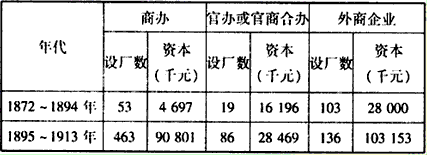

材料二中国近代工业发展情况统计表

材料三仅1937年8月至1938年3月,上海被日军摧毁的工厂就超过两千家,损失超过八亿元。在华北,日本采取“军管理”办法,将中国民族企业整个吞并……1937年,宋子文乘人之危,以低于市场的价格,强行买走南洋兄弟烟草公司20万股的股票,从而控制了这家当时最大的民族烟草公司。

(1)请结合当时中国政治、经济的相关史实,说明材料一中所说的“对于中国人来说,这场战争是一块界碑”。

(2)根据材料二,说明1895~1913年中国近代工业中的三类企业发展情况,并指出三类企业出现这种发展情况的原因。

(3)根据材料三,回答这一时期,阻碍民族工业发展的主要因素。

材料一 “南京布”得名于明清时期来华经商的西方人,产地是以松江为中心的广大江南地区。南京布曾是中国重要的外销货物,在大宗出口商品中输出量居于前列。南京布的热销适逢古代丝绸之路的衰落,两者之间大致承接,堪称丝绸之路的续篇。只是材质从丝绸变为棉花,消费者从达官贵人改易为普通民众。1819年是南京布出口的高点,也是由盛转衰的拐点。南京布的衰退,原因之一在于中国传统棉纺织业的抱残守旧、缺乏进取,业者墨守成法,不知改良。

——摘编自郭卫东《丝绸之路续篇:“南京布”的外销》

材料二 早在明代之前,棉纺织生产就已经发展成为经济领域中最大的产业之一,供养着数以百万计的耕种者、纺织匠和织布匠。棉是纳税的媒介,是比丝绸、苎麻和其他纺织纤维更常见的织物。在18世纪末工业革命之前,印度和中国就曾经是主要的经济区域,它们的棉纺织品生产技术远超欧洲各地。然而,在1750年之后,欧洲的经济发生了巨变:它进入了工业化进程,纺织行业率先进入了机械化。到19世纪初,印度、中国和奥斯曼帝国,从全球的生产国转变为欧洲棉纺织品的购买国,而在接下来的两个世纪当中,它们也一直未能摆脱这种地位。

——摘编自乔吉奥·列略《棉的全球史》

完成下列要求:

(1)据材料一、二,概括“南京布”畅销海外的原因及其影响。

(2)据材料一、二,指出“南京布”由盛转衰的原因以及中西方经济地位的转换。

(3)综合上述材料,谈谈你对“南京布”盛衰变化的认识。

材料:下面为19世纪40年代至一战期间中外经济发展状况简表。

| 时间 | 中国 | 外国 |

| 19世纪40年代至19世纪六七十年代 | 安庆内军械所、江南制造总局上海轮船招商局等洋务企业创建。上海发昌机器厂广东继昌隆缫经厂等民族工业产生。据统计,甲午战前外商在华共创办企业103家。 | 英国工业革命完成,工业革命在欧美国家深入开展。城市化进程加快,欧美国家进入“蒸汽时代”。 |

19世纪末至一战前 | 官办企业中张之洞的湖北纺纱官局发展势头较好;以张謇大生纱厂为代表的民间商办企业出现高潮。据统计,1913年外资企业增加到300余家。外国在华工业投资总额约1106万美元。 | 欧美国家几乎同时开展第二次工业革命。科技与生产的结合更紧密。美德垄断组织程度高。欧美国家进入“电气时代”。 |

一战期间 | 民族纺织业和面粉业出现空前发展。以周学熙创办启新洋灰公司、荣氏兄弟创办中新纺织无限公司为典型代表的民族企业出口明显增加。欧洲对华商品输出和资本输出沟相对减少,关、日对华经济侵略加深。 | 欧美国家钢铁工业和国防工业发展迅速。做为一战主战场的欧洲经济破坏严重。美、日经济发展迅速。 |

——摘编自齐兴荣主编《世界史》等

从表中提取相互关联的中外经济信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明所拟论题,中外关联,史论结合。)

材料一:从香港和五口输入的外国商品,使中国几千年来的社会经济结构被侵蚀而逐步改组。当一部分人在外国商品的冲击下破产的时候,总会有一批生产者被抛出生产之外,成为多余的人。据那个时候西方人的观察,“中国工人伙多,有用之不竭之势。所得区区工价,实非美国工人所能自给。上海如此,他处尤为便宜,盖该口工价已较内地丰厚。致远方男女来谋食者日繁有徙,离家不计也”。面对这种情况,因西方势力楔入而产生的经济变化只能像水面波纹一样层层翻出,缓缓荡开。新的生产方式在取代着旧的生产方式,并因此而造成了城乡社会生活的种种变化。但问题的复杂性在于:这种社会经济结构的变迁具有两重意义。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二:买办是近代中国一个特殊的经纪人阶层,具有洋行的雇员和独立商人的双重身份,是外国人可以直接影响的一部分中国人。按照相关统计,1872-1913年中国共开办145家新式企业,已知投资人202人,其中人数最多的是地主和官僚,有113人;其次即是买办,有50人。“买办不仅在数量上、投资的规模上极力侧身于近代工商企业,而且获利颇丰。买办的这些活动,给社会的各个阶层做出了一个很好的示范作用,带动了国人投资近代新式企业的热情,有利于近代民族资产阶级队伍的扩大”。买办对普通人的生活也产生很大影响,农村通过他们才用上了物美价廉的煤油、洋布和其他棉织品。

——摘编自金普森、易继苍在《买办与中国近代社会阶层的变迁》完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出当时中国“社会经济结构被侵蚀和改组”的表现,概括指出其“两重意义”。

(2)据材料二,指出近代“买办”的特点。结合所学知识,分析其影响。

(3)综合上述材料,指出近代中国社会发展的基本趋向。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一据l864年包世臣对松江、大仓一代社会经济情况的记载:“近日洋布大行.价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺,松大布市消减大半,去年棉花大都折本。”……l872年华侨商人陈启沅在广东南海县创设继昌隆螺丝厂,以蒸汽机为动力用机器煮茧,雇佣工人六七百人‘产丝精美,行销国外。两年后,广川附近创设4个螺丝厂,十年后增至11家。

——摘编自陈旭麓《中国近代史》

材料二1912年中华民国肇建,伴随共和制度的建立,制定宪法作为民主政治建设的奠基性工程,在民国早期也成为令人瞩目的政治活动。从《中华民国临时约法》的制定开始,到20年代初期的“联省自治”运动,再到1923年《中华民国宪法》正式文本公布,在形式上终于完成近代中国首都共和制宪法的制定。

然而长久以来,民国初年的政治生态通常被公众认为是申国近代史上最不光彩的一页。在传统史家眼中,军阀混战、政局动荡、社会失序就是叙述这段历史的基调,北洋军阀的专制统治是人们对民国早期政治的固化认知。

——摘编自《就北洋政治转型对严泉教授的访谈》

根据材料并结合所学知识,围绕“社会转型”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出解拟论题,阐述须有史实依据)。