材料 1978年以来我国春节代表性年货一览表

| 时间 | 地点 | 代表性年货 |

1978年 | 洛河故县水库 (有实力的单位) | 每个职工分配到:精粉5斤、大米3斤、花生米10斤、大肉6斤、鸡蛋3斤、核桃5斤、苹果20斤、烟1条、酒I瓶、白糖0.5斤、水果糖0.5斤。 |

1982年 | 江苏泰州 | 凭票供应:有粮票、布票、肉票。 卷烟供应证券、食糖供应证券、水产品供应证券等。 定量供应:曲酒每户一斤。 |

| 1990年 | 全国 | 明信片、贺年片、挂历流行。电视机、冰箱、洗衣机等大家电。 |

| 2000年 | 北上广、西安、成都、武汉等 | 旅游消费、电脑、保健品等。出现几百家电子商务网站。 |

2016年 | 全国 | 2016阿里巴巴年货节:贵州辣椒酱5小时卖出8万瓶、大别山黑猪肉9小时卖掉2吨、苏北土鸡蛋21卜时卖掉3万枚、洛川苹果11小时卖掉18万斤……有的土货还卖到了香港,甚至走出了国门。 电影票、汽车、手机、智能手环等。 |

——摘编自《国家人文历史》

表能够反映自1978年以来中国人的春节年货变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势,并说明形成的历史原因。

材料一 1979—1984年我国城乡居民收入与消费水平年均增长率

收入 | 农村(家庭收入) | 17.6% |

| 城镇(职工货币工资) | 8.0% | |

| 消费水平 | 农村 | 8.9% |

| 城镇 | 4.5% |

——摘编自《中国经济年鉴》

材料二 20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4002万吨,1986年达到5205万吨,至2002年达到18224.89万吨,钢产量已经连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

目前,我国实行经济开放政策,争取利用国际上的资金和先进技术,来帮助我们发展经济。这一政策已开始有些效果。但是,从发达国家取得资金和先进技术不是容易的事情……必须在自力更生的基础上争取外援,主要依靠自己的艰苦奋斗

——邓小平《我国经济建设的历史经验》(1982年)

(1)根据材料一、二,分别概括两则材料所反映的历史现象。

(2)根据材料一、二、三,并结合所学知识,简析材料一、二中历史现象产生的政策性原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出20世纪70年代末以来,国家经济政策实行带来的启示。

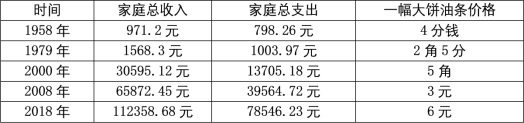

材料:无锡市民贺星允老人从1958年始每天不落的记账,20多本家庭账册以平民角度记录下国家历史的巨变。表3数据是从贺星允老人20多本家庭账册整理出来的。

——摘编自2018年12月28日《扬子晚报》

根据材料找出相互关联的数据自拟题目进行历史的的解读。(要求:材料数据之间有关联,自拟题目与选取的数据合适,历史解读合理,史论结合,论从史出,逻辑严密。)

材料一 晚明商品经济高度发达,带动了江南经济全面发展,促使晚明的江南欣欣向荣、百业昌盛。农业方面,曾经以种植农作物为主的农业,开始大规模种植经济作物,例如桑、棉、茶等种植面积迅速扩大;种植业以物种不同划分为不同的生产区域,例如蚕桑区、棉作区、稻作区等等,并形成了许多专业市镇,例如棉布业市镇、渔业市镇、粮食业市镇等等;江南还出现了完整的农业社会分工,发达的加工业必然带动了江南商业、运输业等其他行业的发展,并促进了农业呈现出商品化的端倪。

——摘编自李工:《晚明现象:一道商品经济的曙光》

材料二 随着工业革命和圈地运动的开展,19世纪的英国最终确立了资本主义大农业体制。这一时期,蒸汽犁和以蒸汽为动力的排水管的应用,氮肥、硝酸盐、过磷酸盐等化学肥料的试验共同推动了英国农业体制的变革。随着土地耕作制度的变革,马铃薯、芜菁和苜蓿继续得到推广,1793年一1815年开垦荒地运动业达到高潮,耕地面积扩大了464119英亩。此时的英国,农业科学知识大规模普及,著名的《农业年鉴》等农业著作,以皇家农学会和各种农业协会为平台,逐渐向全社会扩展,到了19世纪初期,资本主义生产模式在英国农业生产中基本确立,农业的迅速发展也为资本主义经济的腾飞奠定了基础。

——摘编自刘金静:《英法农业近代化比较研究》

材料三 1978年底开始,对农业最初的改革思路可以归结为放权让利,在扩大农民生产自主权的同时,给予农民极大地政策偏向。首先,1979至1982年4年间,农副产品收购牌价共提高24.5%,其中1979年一次提高21.1%.其次,1979年全国征购粮食基数减少到700亿斤,减少了55亿斤,规定水稻地区口粮不足400斤,杂粮地区口粮不足300斤的一律免购。再次,政府还大力减免税收和降低农业生产资料销售价格,并对粮食、棉花、食糖等实行奖售,规定农民在完成国家任务后,一些农产品可以自由上市交易。

——摘编自肖冬连:《探路之役——1978至1992年的中国经济改革》

(1)根据材料一,分析晚明江南农业发展的新特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪初期,英国资本主义大农业体制确立的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明改革开放初期农业“放权让利”的意义。

材料一:在16-18世纪的英国,乡村企业在当时的重商主义政府支持下实现繁荣;它们以农村剩余劳动力为主力,以远距离贸易为生产目的。正是这个原始工业化阶段最终在政府正确的产业政策(尤其是全面扶持纺织业)支持下启动了第一次工业革命,用劳动密集型的规模化大生产方式(工厂体制),来生产终端的轻工消费品或小商品并倾销到全球。

——摘编自文一《伟大的中国工业革命》

材料二:中国的改革开放老老实实地从乡镇企业开始补课1978—1988年,中国乡镇企业数量增长了12倍…1988-1998年,中国终于在原始工业化的基础上引爆(复制)了第一次工业革命,遍布城乡各地的劳动密集型工厂应运而生,农民工开始大规模流动,生产了大量轻工业产品,以满足国内和国际市场的需求。从1998年至今,中国政府主导国内、国外大市场建立,以渐进精致的国家行为,通过基础设施升级、高新技术创斯、高铁联网大动脉,逐步克服能源、动力、交通、通讯等瓶颈,开启了第二次工业革命。

——摘编自文一《伟大的中国工业革命》

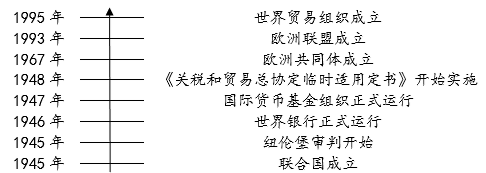

材料三:二战后大事记

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,概括中英两国第一次工业革命的异同。

(2)根据材料二,指出中国第二次工业革命的特点,并结合所学知识简析其意义。

(3)根据材料三,从上述材料中任选两个或两个以上的事件,概括二战后世界历史发展的一种趋势或特点,并结合所学知识予以论述。(要求:明确写出趋势或特点,论述史实准确史论结合。)

下表为广宗县(隶属河北省邢台市)阿坝藏族羌族自治州(隶属四川省)海城县(今海城市,隶属辽宁省)三地地方志的摘编。

| 《广宗县志》 | 《阿坝藏族羌族自治州志》 | 《海城县志》 |

| 1937年11月,在中共冀南特委直接领导下,在广宗、南宫、巨鹿交界地带组建冀南抗日联军。 | 1939年,各族青年应征入伍,仅茂县一次就入伍56人,地方成立抗日防空监视所、联防兵团。 | 1939年6月初,“海城”“大新”“辽东”窑业工人罢工。 |

| 1949年10月4日,城内群众隆重集会,庆祝中华人民共和国成立。 | 1949年,若尔盖卓藏寺活佛卓仓藏派代表前往甘肃岷县欢迎解放军,12月南坪、汶川和平解放。 | 1949年10月1日,海城县广大干部群众集会,热烈庆祝中华人民共和国成立。 |

| 1954年9月,对棉花和棉布实行计划收购和计划供应,开始发放棉布票。 | 1954年,茂县坪头村试办前锋初级农业生产合作社,此为自治区第一个农业合作社。 | 1955年7月1日,海城东和盛、东和成股份有限公司合并为一厂,名为公私合营海城东和缸窑厂。 |

| 1983年7月1日,县领导为公村万元户吕英杰劳动致富撑腰,向群众宣传允许个人购买汽车搞长途贩运。 | 1983年,部分国营企业实行利改税。 | 1983年1月8日,中共海城县委、县政府为370多名专业户、重点户代表披红戴花,并颁发了奖状。 |

在材料中选取同一个时间段提取信息,自拟主题,结合所学知识进行解读。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 隋未,“率土之众,百不存一。干戈未静,桑农成废,凋敝之后,饥寒重切”。在这种情况下,唐太宗实行了均田制,并在均田制基础上制定了租庸调的赋役制度,农民负担不是很重。官府还办起义仓、常平库,其目的是“岁不登,则以赈民;或贷为种子,则至秋而偿”,到玄宗开元、天宝年间,已是“人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可较量”。以后,宋、明、清各代经济发展都曾出现高潮。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

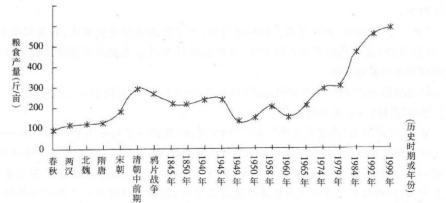

材料二 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

材料三 1978年,我国粮食总产量6095亿斤,1984年达到了8146亿斤,增长了33.65%;人均粮食占有量由1978年的633斤,增加到1984年的781斤,增加了23.4%。农民人均纯收入从1978年的134元增长到了1984年的355元。党的十八大以来,我国粮食总产量连续五年稳定在12000亿斤以上,农业供给侧结构性改革实现了新突破,种植、畜牧、渔业结构不断优化,农产品加工业与农业产值之比达到2.21。

——摘编自夏青《农村改革四十年》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初解决粮食问题的主要手段及产生的经济效果。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全问题的思考。

乡村是中国人的物质和精神家园。从古到今,乡村经济的发展经历了一个漫长而复杂的过程。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究(1933-1937)》

材料三 80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他受到鼓舞,从中看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望。他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出80年代中国农村改革的原因及意义。

材料一 明清农村虽然还是一种以家庭为单位的小农经济,但这一时期的小农经济与市场的联系日益紧密。农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、烟草乃至经济林木。一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为“上农”,一部分农民则从自耕农下降为佃农、奴仆或雇工。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,概括明清时期中国农村经济的变化。这些变化反映了农村经济形态发展的新趋势是什么?

材料二 从16世纪开始到18世纪,英国乡村地区普遍出现了家庭工业。它是在借助乡村丰富的原料来源、有利的自然动力条件下发展起来的。各地乡村工业包括毛纺织、棉麻纺织、服装、酿酒、粮食加工、皮革加工制作、玻璃、造纸、建材、制陶、冶炼、金属制造、采煤、制盐等。1520年乡村农业人口约占全国总人口的76%,到1600年约占70%,1700年约占55%,1750年约占46%。到18世纪初,像伯明翰这样的乡村集市和小城镇在英格兰有700个左右。

——摘编自孙立田《工业化进程中的英国乡村改造》

(2)根据材料二,概括在16~18世纪英国乡村经济发生了怎样的变化?

(3)根据材料二并结合所学知识,分析这些变化出现的原因。

材料三 20世纪80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他受到鼓舞,乡镇企业是80年代经济增长加速的重要引擎。1984年11月20日,邓小平会见外宾时说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了,使我们对进行全面改革增加了信心,也给我们进行全面改革创造了条件,提出了新的要求。”农村改革的意义不局限于农村,它对80年代的市场化改革具有全局性意义。

——摘编自萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》

(4)根据材料三并结合所学知识,概括说明中国农村改革成功的历史意义。

材料一 汉代华北地区取暖燃料中,木炭使用人群多为统治阶层和富人大贾,普通百姓多使用薪柴、作物秸秆和草本植物。据《汉书》载:“今农夫五口之家,春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。”树木虽可再植,但不为古人所重,并且人工植树也远远赶不上人类乱砍滥伐的度。到了宋代,森林资源更为减少。当时沈括曾为此而浩叹:“今齐、鲁间松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山太半皆童矣。”宋代山西泽姚许多人“冒险输炭矿”,经销煤炭,当时还出现了官府专门管理煤炭的机构,并立官课税。宋庄季裕《鸡肋篇》载:“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。”农村也不乏使用煤取暖者。

——整理自彭亮《谈古代煤炭的开发和利用》等

材料二 近代中国农村生活燃料主要指薪柴、秸秆、牲畜粪便、灯油、煤炭等。薪柴、秸秆、牲畜粪便主要用于做饭、取暖,灯油主要用于照明,煤炭主要用于取暖。然而由于近代中国农民贫困,无法购得价值较高的商品性燃料,如煤炭、油气等。在实际上,农村取暖多用薪柴、秸秆、牲畜粪便,如内外蒙古、新疆、青海、西藏等地“尚恃牛马粪以为燃料”。

——摘编自任会来《近代中国农村生活燃料消费支出研究》

材料三 目前,农村以分散式供热为主。替代散煤取暖主要有4种备选方案:燃气壁挂炉、电直热(电热膜、发热电缆)储热式电暖气、空气源热泵。北方农村地区应该按照“宜气则气、宜电则电、宜热则热(地热)”的因地制宜思路,全面推广冬季清洁取暖,提高居住环境与生存质量。

——摘编自宫昊等《推进冬季清洁取暖加速农村能源革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代取暖燃料的变化,并结合所学知识,分析其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代我国农村取暖的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析新时期我国农村取暖方式的新发展及其意义。