材料一 凡以教化不立而万民不正也。夫万民之从利也,如水之走下,不以教化堤防之,不能止也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务;立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉推崇教化的主要措施及目的。

材料二:宋吕祖谦在《白鹿洞书院记》中说:“国初斯民,新脱五季锋镝之厄,学者尚寡。海内向平,文风日起,儒生往往依山林,即闲旷以讲授,大率多至数十百人。嵩阳、岳麓、睢阳及是洞为尤著,天下所谓四书院者也”。宋初最著名的书院,除公认的白鹿洞岳麓睢阳(应天府)、嵩阳之外,还有茅山、石鼓等。这些书院一般是由私人隐居读书发展为置田建屋,聚书收徒,从事讲学活动;设置地点多在山林僻静处,后世认为这是受了佛教禅林精舍的影响。

——《中国古代书院》

(2)结合材料二分析宋代书院的特点,并结合所学知识分析宋代有利于书院发展的条件。

材料三 戊戌变法时期,教育救国的思想已经屡屡见诸报章,严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”有的还说:“兵战不如商战,商战不如学战。”清朝统治集团中的一些高官要员,如张之洞、刘坤一等也强调“西国之强,强以学校”,中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。“百日维新”期间,光绪皇帝下诏兴办新式学堂,培养新型人才,以为时用。但变法不久就遭遇失败,许多新式学堂未及开办即告夭折,教育救国思想也随之陷于低潮。

——朱英《中国近代史十五讲》

(3)依据材料三,简要评价晚清时期“教育救国”的思想和实践。

材料四 1984年,邓小平同志对教育提出新要求:教育要面向现代化、面向世界、面向未来; ……培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。1985年中国通过了《中共中央关于教育体制改革的决定》,《决定》要求:有系统地进行教育体制改革,扩大学校办学自主权;把发展基础教育的责任交给地方,有步骤地实行9年制义务教育;调整中等教育结构,大力发展职业技术教育;改革高等教育的招生计划和毕业生分配制度;相应地改革劳动人事制度;改革同社会主义现代化不相适应的教育思想、教育内容与教育方法。

——孙培青《中国教育史》

(4)结合所学知识回答,改革开放以来,中国政府为发展教育采取了哪些重大举措? 综合以上材料,指出我国不同时期教育改革的相似之处。

| A.赫鲁晓夫认为新中国无力搞核研究 | B.苏联对中国推行霸权主义政策 |

| C.新中国作出了“两弹一星”的决策 | D.新中国第一颗原子弹试验成功 |

| A.提出“三个面向”方针 | B.重视提高国民的人文素养 |

| C.实施“科教兴国”战略 | D.开始尊重知识、尊重人才 |

| A.横扫一切牛鬼蛇神 | B.“样板戏”一枝独秀 |

| C.文艺为人民服务、为社会主义服务 | D.电影、戏曲艺术政府奖的设立 |

| A.“依法治国” | B.“三个面向” | C.“双百”方针 | D.“科教兴国” |

| A.“科教兴国”战略在全国掀起了“向科学进军”的热潮 |

| B.“双百方针”是新中国科学文化事业的正确方针和根本保证 |

| C.“三个面向”是新时期教育事业发展的指导方针 |

| D.“科学技术是第一生产力”奠定了“科教兴国”战略的理论基础 |

| A.是社会主义改造胜利完成的成果 |

| B.体现了毛泽东“百家争鸣”的方针 |

| C.说明了当时“大跃进”运动浮夸风的盛行 |

| D.受到了新中国科学文化事业正确方针的推动 |

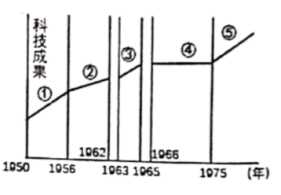

| A.“向科学进军”热潮下取得了①时期的科技发展 |

| B.“两弹一星”科技成果都是在③时期取得的 |

| C.“文革”使④时期内未取得任何科技方面的成就 |

| D.航天技术和运载火箭技术在⑤时期取得重大突破 |

材料一 孔子是私学教育的鼻祖,但在《史记孔子世家》的记载中,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二 父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,右五教之目。……熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理以修其身,然后推以及人。非徒欲其务记览为词章,以钓声名、取利禄而已也。

——朱熹《白鹿洞书院揭示》

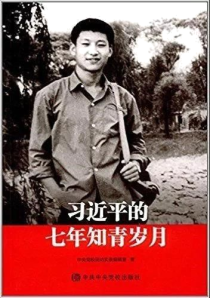

材料三 1968年12月22日,《人民日报》文章引述了毛泽东指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”。随即在全国开展了知识青年“上山下乡”活动。……对当时的知青来说,他们到农村去,是为了消灭“三大差别”,带有积极的理想主义色彩,邢燕子、侯隽、董加耕等一大批优秀青年,便是他们的典型代表。……知识青年上山下乡,是特殊的历史为一代青年提供的一条特殊的道路。在这条道路上,有宝贵青春的荒废,有美好理想的破灭,有生活信心的动摇,更有一代知青的奋斗业绩。在国家最艰难的岁月,是他们同当地人民一起,用自己的勤劳和智慧,支撑着共和国大厦。较之后来的青年,他们更多一些对人生艰辛的领悟,更多具有吃苦耐劳的品格。“知青”二字已不是单纯字面上的含义,而是那段特殊经历赋予他们的一种“资格”。

——摘编自人民网《1968年2000万知识青年上山下乡》

(1)根据材料一和所学知识,简述孔子在教育方面的成就,并分析时人嘲笑孔子的原因。

(2)根据材料二.概括朱熹教育方面的核心主张。结合所学知识分析其影响。

(3)根据材料三并结合所学知识评析“知识青年上山下乡运动”。

| A.文艺工作者的积极努力 | B.社会主义改造的完成 |

| C.传统戏曲剧目焕然一新 | D.“双百”方针的提出 |