名校

1 . 邓小平指出:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。”下列关于新中国“两弹一星”影响说法正确的是

| A.极大地提高了人民的生活水平 | B.掀起了“向科学进军”的热潮 |

| C.成为中国重返联合国的原因之一 | D.验证了“科学技术是第一生产力”的论断 |

您最近一年使用:0次

2021-12-17更新

|

265次组卷

|

3卷引用:【上好课】2021-2022学年高二历史同步备课系列(人教版必修3)-第19课建国以来的重大科技成就(备作业)

2 . 1984年,春天仿佛始终徜徉于中华大地。这一年,邓小平首次南下深圳、珠海、厦门,对经济特区建设给予充分肯定。这一年,第一代农民工开始进城。这一年,第一支科学考察队登上南极大陆……关于1984年,以下说法不正确的是

| A.中国成功发射了第一颗实用通信广播卫星 |

| B.全国人大六届二次会议通过了“一国两制”的伟大构想 |

| C.中英双方在北京正式签署关于香港问题的联合声明 |

| D.中共十二届三中全会讨论通过了《关于经济体制改革的决定》 |

您最近一年使用:0次

2021-12-17更新

|

162次组卷

|

2卷引用:【上好课】2021-2022学年高二历史同步备课系列(人教版必修3)-第19课建国以来的重大科技成就(备作业)

名校

3 . 如图是上海电信局制订的改进知识分子工作计划摘录。促成该计划制订的是

| A.“向科学进军”的号召 | B.“尊重知识、尊重人才”的方针 |

| C.中国特色社会主义教育理论 | D.“科教兴国、人才强国”的战略 |

您最近一年使用:0次

2021-12-16更新

|

76次组卷

|

2卷引用:四川省成都市树德中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题

名校

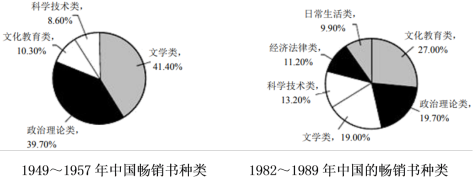

4 . 如图分别是1949~1957年和1982~1989年中国的畅销书种数比例图,中国的畅销书种数变化

| A.适应社会政治经济发展需要 | B.有利于科研与国际前沿接轨 |

| C.为现代化的建设提供了人才 | D.有利于科教兴国战略的实施 |

您最近一年使用:0次

2021-12-16更新

|

144次组卷

|

2卷引用:辽宁省沈阳市第二中学2022届高三12月月考历史试题

名校

5 . 新中国成立以后,依据根据地的教科书制度,我国将全国教科书的编纂、出版、发行权全部收归中央;1950年,人民教育出版社正式成立,负责中小学教科书的编纂和发行,并建立完善的“国定制”教科书编审制度。这些举措

| A.确立了全面发展的教育方针 | B.形成了完整的国民教育体系 |

| C.建立了真正的人民教育事业 | D.有利于国家意志的贯彻执行 |

您最近一年使用:0次

2021-12-15更新

|

307次组卷

|

9卷引用:【上好课】2021-2022学年高二历史同步备课系列(人教版必修3)-第21课现代中国教育的发展(备作业)

名校

6 . 下列选项中史实与结论之间逻辑关系正确的是

| 选项 | 史实 | 结论 |

| A | 明·宋应星编著《天工开物》 | 中国传统科技向近代科技转型 |

| B | 洋务派倡导“中学为体,西学为用” | 阻碍了中国近代科技的发展 |

| C | 1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功 | 中国由此跨入核国家行列 |

| D | 屠呦呦等研究人员成功提取青蒿素 | 成功解决了人类疟疾问题 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

您最近一年使用:0次

2021-12-13更新

|

161次组卷

|

3卷引用:四川省绵阳南山中学2021-2022学年高二12月月考历史试题

名校

7 . 1979——1989年,我国扫盲工作发生了重大变化。例如,过去的“语录班”“喊口号”现象消失了,各种形式的“技术学习班"大量涌现,与思政教育一样倍受欢迎,扫盲形式更现代化,扫盲甚至被纳入了宪法等。这些“变化"反映出扫盲工作

| A.忽视了公民的道德教育 | B.适应了新时期社会主义建设的时代要求 |

| C.体现了“开门”办学方针 | D.培养了市场经济体制改革的实用型人才 |

您最近一年使用:0次

2021-12-09更新

|

308次组卷

|

6卷引用:百校联盟2022届高三11月质量检测历史试题(新高考)

名校

8 . 20世纪90年代中期,我国提出“科教兴出国”战略的根本目的在于依靠科技进步和提高劳动者素质,大幅度提高社会生产力,增强综合国力,保证国民经济持续快速、健康发展。这说明“科教兴国”战略

| A.推动我国经济体制的逐步转型 | B.以经济建设为出发点和落脚点 |

| C.注重国际社会的持续健康发展 | D.指明了我国经济政治发展道路 |

您最近一年使用:0次

2021-12-08更新

|

178次组卷

|

3卷引用:陕西省西安市第一中学2022届高三上学期期中考试历史试题

9 . 对于中国何时进入封建社会的问题,史学界有着不相同的见解。范文澜认为自西周以来,中国进入封建社会,而郭沫若却认为始于春秋向战国过渡时期。为此,中宣部科学处召开交换不同意见的座谈会,双方各摆出材料,但分歧越来越大。范老说:“毛主席在《中国革命和中国共产党》里明确讲到,自周朝以来,中国便进入封建社会。”郭沫若反驳说:“是不是中央已经就这个问题做了决议?如果做了决议,那我就不再争下去,否则我还要坚持。”这一场学术争论说明

| A.范文澜的观点是正确的,毛主席的经典著作里都借鉴了 |

| B.郭沫若的观点符合教材的主张,是正确的 |

| C.史学研究分歧可能始终存在,不可用行政手段压服 |

| D.学术问题可以“百花齐放”,该争论成为“双百方针”出台的背景 |

您最近一年使用:0次

2021-12-08更新

|

244次组卷

|

3卷引用:【上好课】2021-2022学年高二历史同步备课系列(人教版必修3)-第20课“百花齐放”“百家争鸣”(备作业)

10 . 1978年,随着全国科学大会和中共十一届三中全会的召开,中国迎来了科学事业发展的春天。以下能体现“发展的春天”的是

| A.1980年5月,中国向南海海域成功发射远程运载火箭 |

| B.中共中央强调经济建设要面向科学技术工作的战略方针 |

| C.20世纪90年代开始,中国进入国际卫星发射市场 |

| D.1995年,邓小平明确提出“科学技术是第一生产力” |

您最近一年使用:0次

2021-12-08更新

|

94次组卷

|

2卷引用:【上好课】2021-2022学年高二历史同步备课系列(人教版必修3)-第19课建国以来的重大科技成就(备作业)