| A.养子亲子权利相同 | B.血缘亲情逐渐淡化 |

| C.宗族利益受到保护 | D.儒家伦理得到强化 |

| A.春秋时期,一大批思想家著书立说,提出自己的主张,“百家争鸣”局面出现 |

| B.为巩固大一统局面,汉武帝接受董仲舒的建议,独尊儒术,确立了儒学的正统地位 |

| C.宋代,儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的陆王心学得到广泛传播 |

| D.晚清,提倡个性自由的思想开始出现,顾炎武、黄宗羲等抨击封建专制,提倡经世致用 |

材料一 他(董伸舒)利用“天”的观念和“家国同构”理论,对忠、孝的合理性做出了新的解释,使儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,同时也为汉代以后的中国社会提供了一种全民的伦理信仰。

——李佳哲《董仲舒的忠孝理论与汉代忠孝伦理制度》

材料二 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

请回答:

(1)据材料一,指出董仲舒利用“家国同构”等理论为后世提供的“伦理信仰”。结合所学知识,概括汉武帝为提升儒学地位采取的主要措施。

(2)据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

| 领域 | 措施 |

| 政治 | 将全国划分为13州部,设刺史监察地方官吏和豪强 |

| 思想 | 将崇尚积极作为的儒家思想确立为正统思想,罢黜主张“无为而治”的官吏 |

| 经济 | 将铸币、煮盐、冶铁等行业纳入国家统一经营,设均输官,掌管全国各地物资的调配 |

| 外交 | 派张骞远赴中亚,与西域各国结好 |

| A.实现了社会性质的转变 | B.从根本上解决了王国问题 |

| C.巩固了“大一统”的局面 | D.缓和了政府与商人的矛盾 |

| A.先秦儒学 | B.汉代儒学 | C.宋明理学 | D.佛教传入 |

| A.认为民性本善,君权天授 | B.感叹人性本恶,呼唤王道 |

| C.建议以礼入法,以礼入俗 | D.主张“罢黜百家,独尊儒术” |

材料 儒家文化之所以能够源远流长、延续至今,不仅是因为儒家文化的信奉者们不断为它添砖加瓦,拾柴加火,同时也是因为它作为民族文化,蕴含了那个历史时期人们所具有也是人们所能够接受的人文精神。特别是儒家文化中关于人的修身立命之说,如“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”“三人行,必有我师”,以及有关“仁义礼智信”等说法,都是做人之本,是人类文明发展的精神财富。但也必须看到,儒家文化在本质上是维护和强化封建统治的御用文化和官场文化。从这个意义上来说,儒家文化的保守思想,抑制了中国人民创新思维的本来灵性。

——摘编自卢希悦《文化力量与国运兴衰一中国古代科技发展前兴后衰的历史之谜》

根据材料并结合所学中国古代史的相关史实,围绕“文化力量与国运兴衰”自拟论题,并对所拟论题进行简要阐述。(要求:写明所拟论题,阐述须有史实依据。)

| A.顺应天意,无为而治 |

| B.发挥楷模和教化作用 |

| C.统一信仰和社会规范 |

| D.用礼仪道德遏制人欲 |

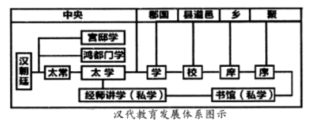

| A.儒学开始垄断学校教育 |

| B.私学成为国家教育的主流 |

| C.学校学制系统基本形成 |

| D.太学可以监管地方的学校 |

| A.法治思想被吸收到儒学体系中 | B.西汉时期的司法程序已经相当完善 |

| C.《春秋》是司法审判唯一依据 | D.儒家思想逐渐渗透到司法审判领域 |