材料一 1966 --1978年,尽管前6年由于“文化大革命”,国家一度停止向外派遣留学人员,但从1972年起又恢复了自1964年开始执行的向西方国家派遣留学生的政策……据统计,1972 -1978年,我国向49个国家共派出1977名留学人员。

—摘编自刘学江《新中国出国留学政策的演变与发展—评<出国留学六十年>》

材料二 近年来欧美留学学费在逐年攀升,以伦敦政治经济学院传媒学院普通一年制硕士生为例,2005 - 2006年度学费为11958英镑,2011- 2012年度学费升至15 888英镑,2012 - 2013年度学费又升至16 512英镑。然而,中国自费留学的人依然在不断增加。《国际人才蓝皮书:中国留学发展报告》(2012年)显示,有九成的留学生出国依靠自费,留学“大众化”成为当今中国留学生的突出特点。有些学校甚至给中国学生和家长留下“花钱就能留学”的印象。

—摘编自贾远现、孟思奇《中国成为第一留学大国“留学热”需“冷思考”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1972一1978年我国留学教育呈现出的特点,同时说明1972年我国恢复留学政策的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析21世纪以来我国留学教育“大众化”、以自费为主的特点形成的原因。

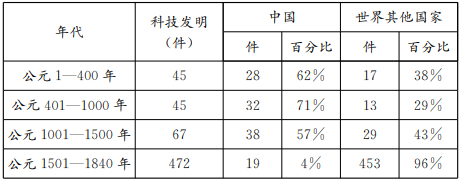

材料一 中外科技发明成果比较表

——摘编自罗伯特・坦普尔《中国发明和发现的国度》

材料二 1949年11月,新中国政府建立起中国规模最大的综合性自然科学研究中心一中国科学院。1956年,为响应党中央“向科学进军”的号召,由周恩来总理亲自领导成立了科学规划委员会,制定了我国第个科学技术发展规划。同时,各省、地市、县逐级根据自己的条件相继成立了科学技术委员会。“文化大革命”时期,我国科学技术事业受到了严重的冲击。1978年全国科学大会通过了《1978-1985年全国科学技术发展规划纲要》,这标志着我国科学技术事业重新回归到健康发展的轨道上。1995年,中央召开全国科学大会,明确提出“科教兴国”战略并发布《关于加速科学技术进步的决定》。1996年,国务院明确提出科技体制改革要与经济体制改革和其他方面的改革相结合,实现科技与经济协调发展,加速推进科技与经济一体化。

——摘编自《建国60年来我国科技体制改革的历史演变与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科技在世界科技史上地位的变化并从中国史角度分析其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立以来科技体制改革的特点和“科教兴国”战略提出的背景。

材料一 古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人才皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学校师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。

——王安石《临川集》

材料二 天皇在巡视地方、视察学校的过程中,天皇的侍讲、宫廷官僚元田永孚于1879年发表了一篇题为《教学大旨》的文章,公开主张教育的根本精神以讲授仁义忠孝的道德为第一。……1882年,元田永孚根据天皇之命,编写了充满忠孝仁义的《幼学纲要》,发给全国小学学习。1886年,日本内阁制订了《帝国大学令》《小学校令》《中学校令》《师范学校令》等4个比较完整的教育法令,进一步改革了教育制度。概括这些法令的内容,就是要从小学到大学,向学生系统地灌输国家主义和天皇主义,培养为天皇制国家效力的思想。

——《日本帝国主义的兴亡》

材料三 迈向近代化的过程中,清政府曾试图对教育体制进行改革。1903年—1906年,在京师大学堂设立进士馆,通过融入西学对即将入仕的新进士进行再教育,并提供机会赴日游学,在近代教育史上占有重要地位。

进士馆学科程度及每星期教授时刻表(第二学年)

| 学科 | 程度(内容) | 每星期钟点 |

| 史学 | 泰西近时政治史日本明治变法史 | 2 |

| 地理 | 外国地理 | 2 |

| 格致 | 化学大要 | 2 |

| 法学 | 商法各国刑法各国诉讼法警察学监狱学 | 5 |

| 交涉 | 国事交涉民事交涉 | 3 |

| 理财 | 银行论货币论公债论统计学 | 3 |

| 商政 | 商业理财学商事规则附海陆运输及邮政电信规则 | 3 |

| 兵政 | 军制学附海军陆军学校制度战术学 | 4 |

| 合计 | 24 |

注:以上各科目外,尚有东文、西文、算学及体操,均作为随意科目,愿习与否均听其便。

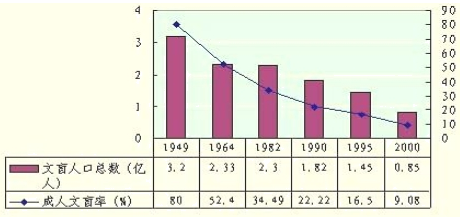

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,分析王安石教育改革的原因,概括其教育改革措施的特征。

(2)根据材料二概括日本教育改革的特点。并结合所学知识,指出教育改革对日本社会发展产生了怎样的积极影响?

(3)根据材料三概括进士馆课程设置的特点,结合所学知识分析如此设置课程的背景

(4)材料四反映了中华人民共和国教育状况。教育发展与国家的推动密不可分。概括图表中所体现的信息并分析其原因。

材料一 中国体育之不振,盖皆为历史上之关系。其原因甚复杂,举其荦荦大者,厥有二端。关于政治者:体育之起源恒基于军事,故军队体育恒较学校及民间之体育为最先发达。吾国古时武功最盛。春秋战国之际,数强相持,地丑德齐莫能相尚,且复与他族杂处,外患堪虞,非兢兢于右武,不足以图存……尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。迨秦政即位,六国为一,隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚诸咸阳,销锋铸鐻,以弱天下之民。一人为钢,万夫为柔。民气之摧残自兹始矣。体育之不振,亦自兹始矣。盖天下定于一尊,则强干弱枝,亦事所必至,理所固然也。……关于学术者:中国数千年间之学术,儒家、道家二者而已。儒家重礼,以雍容揖让为娴雅。孔子斥子路之好勇,屏武力于不言,文弱之风渐以养成。……至道家之学,崇尚无为,保精惜气,不使劳瘁……此则学术足以阻体育之发达者也。

——摘编自郭希汾《中国体育史》(1919年出版)

材料二 体育应当为人民服务,要使少数人的运动成为国民的普及的运动,使之从学校发展到工厂到部队,从城市发展到农村,从知识青年发展到劳动群众中去。

——冯文彬在中华全国体育总会筹备会议所作报告(1949年10月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代体育的特点,并说明其原因。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出新中国初的体育政策与古代体育相比有何进步,简析其提出的历史背景。

材料一 古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人才皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学校师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。

——王安石《临川集》

材料二 天皇在巡视地方、视察学校的过程中,天皇的侍讲、宫廷官僚元田永孚于1879年发表了一篇题为《教学大旨》的文章,公开主张教育的根本精神以讲授仁义忠孝的道德为第一。……1882年,元田永孚根据天皇之命,编写了充满忠孝仁义的《幼学纲要》,发给全国小学学习。1886年,日本内阁制订了《帝国大学令》《小学校令》《中学校令》《师范学校令》等4个比较完整的教育法令,进一步改革了教育制度。概括这些法令的内容,就是要从小学到大学,向学生系统地灌输国家主义和天皇主义,培养为天皇制国家效力的思想。

——《日本帝国主义的兴亡》

材料三 迈向近代化的过程中,清政府曾试图对教育体制进行改革。1903年——1906年,在京师大学堂设立进士馆,通过融入西学对即将入仕的新进士进行再教育,并提供机会赴日游学,在近代教育史上占有重要地位。

进士馆学科程度及每星期教授时刻表(第二学年)

| 学科 | 程度(内容) | 每星期钟点 |

| 史学 | 泰西近时政治史日本明治变法史 | 2 |

| 地理 | 外国地理 | 2 |

| 格致 | 化学大要 | 2 |

| 法学 | 商法各国刑法各国诉讼法警察学监狱学 | 5 |

| 交涉 | 国事交涉民事交涉 | 3 |

| 理财 | 银行论货币论公债论统计学 | 3 |

| 商政 | 商业理财学商事规则附海陆运输及邮政电信规则 | 3 |

| 兵政 | 军制学附海军陆军学校制度战术学 | 4 |

| 合计 | 24 |

注:以上各科目外,尚有东文、西文、算学及体操,均作为随意科目,愿习与否均听其便。

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,分析王安石教育改革的原因,概括其教育改革措施的特征。

(2)根据材料二概括日本教育改革的特点。并结合所学知识,指出教育改革对日本社会发展产生了怎样的积极影响?

(3)根据材料三概括进士馆课程设置的特点,结合所学知识分析如此设置课程的背景

(4)材料四反映了中华人民共和国教育状况。教育发展与国家的推动密不可分。概括图表中所体现的信息并分析其原因。

(5)结合以上材料,请你提炼其中蕴含的主题并进行简要评述。

材料 1977年,高考制度恢复不仅是加快人才培养的需要,更是整个教育制度乃至社会制度变革的最关键节点,是教育体制恢复与重建的突破口;它重新确立了人才选拔的公平竞争原则,调动了亿万青年学习知识的积极性。以高考制度恢复为标志,教育界成为最早推进思想解放、拨乱反正的战线之一,尊重知识和人才的理念被全社会接受。1978﹣1984年是我国教育体制改革的“破冰”期。这一时期,文革后遗症还很严重,在教育体制改革方面,重点是不断肃清“左”的思想和拨乱反正,以尽快恢复和重建被文革严重破坏的教育事业。1978年,邓小平在“全国科学大会”上指出:“四个现代化关键是科技现代化;科技人才培养,基础在教育。”这明确指出了科技的传播、发展、应用并转化为生产力依赖于教育;经济转型、民族崛起必须大力发展教育。1978年,教育部重新颁发了《全日制小学暂行工作条例》《全日制中学暂行工作条例》,全面恢复了“文革”前的教育体制,确定了中小学基本学制和课程设置,使基础教育迅速摆脱混乱局面,重新回到正常发展轨道。1982年,中共十二大把教育和科学作为实现今后20年经济发展目标的三大战略重点之一。

﹣﹣摘编自《教育体制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,指出1978﹣1984年我国教育体制改革的背景。

(2)依据材料并结合所学知识,概括1978﹣1984年我国教育体制改革的内容,归纳改革取得成功的原因。

孔子研究是建国后学术界关注的焦点问题之一,对孔子的评价直接关系到对儒家文化乃至中国传统文化的认识。阅读材料,回答问题。

材料一 在二千多年的历史里,孔学因与皇权结合而政治化,皇权因与孔学结合而理化。……皇权虽不断更迭,而孔子的权威却日益稳固,从未动摇过。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 1916年秋,康有为请政府于宪法中定孔教为国教。陈独秀连加痛驳,谓孔教与帝制有不可分的因缘,孔子提倡的道德礼教为封建时代的道德礼教,他的伦理学说与共和立宪政体相违。此后,李大钊、吴虞等人也对礼教进行了大力批判,胡适还提出了“打孔家店”的口号。

——据郭延以《近代中国史纲》等

材料三 1966年至1976年,造反派组织了声势浩大的讨孔、批孔运动,反孔还是尊孔成为革命与反革命大是大非的政治问题。1978年开始,全面客观地评价孔子成了学术界的热衷话题。1989年以来,学术界先后召开了“儒学及其现代意义国际学术研讨会”及其他相关的学术会议,成立了“国际儒学联合会”等组织。

——据颜炳罡《五十年来孔子研究的回顾与展望》

(1)阅读材料一并结合所学知识,指出汉武帝时期孔学“政治化”和皇权“理论化”的具体表现。

(2)阅读材料二并结合所学知识,指出维新变法时期康有为对待孔学的态度,概述陈独秀等人批判“孔教”的历史背景。

(3)据材料三,指出1976年以来学术界“孔子研究”的特点,简要分析其原因。

材料一 殷墟甲骨文的重大发现在中华文明乃至人类文明发展史上具有划时代的意义。甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

——习近平致甲骨文发现和研究120周年的贺信节选(2019年11月1日)

材料二 汉字在使用与发展的过程中,一直受到两条规律的制约。一条叫做“简易律”,就是写字的人希望写得快,节约时间,这样就要求汉字的形体简单易写,于是造成汉字的一种演变趋向——简化。……所以在最早的成熟汉字甲骨文里,我们就能发现好些逐渐简化的字形。汉字的字体演变,也大体显现出简化的倾向:小篆是对甲骨金文的简化;隶书是对小篆的简化;楷书是对隶书的简化。

——董琨《中国汉字源流》

材料三 1909陆费逵发表《普通教育当采用俗体字(简体字)》一文,首次向国人阐明简体字的优越性,并且说明简体字并非本身不雅观。这篇文章被认为是近代简化字运动的开端。1935年,国民政府推行《第一批简体字表》。但该表推行不久就遭到某些保守人士的反对而停止推行。但是,简化字运动在人民群众仍旧继续进行着,特别是红军解放的地区,到处都可以看到简体字,又叫“解放字”。随着解放区的扩大,“解放字”也普及全国,为新中国汉字简化运动打下良好的基础。1956年国务院通过《汉字简化方案》。第一次简化字运动的效果突出:它把2235个汉字从平均16.03个笔画减省到10.3个笔画;在结构上更为美观,字形之间的差异也更为突出。在扫盲试验中,简化字扫盲的效率比繁体字扫盲的效率高出20%左右。

——中国香港林明峰《汉字演化历史与简化汉字的伟大意义》

(1)依据材料并结合所学知识分析应当“更好传承发展”甲骨文的原因。

(2)依据材料并结合所学知识分析概括1956年国务院通过《汉字简化方案》的背景。

(3)分析简体字推广的重要意义。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一1870年,清政府批准了容闳提出的“留学教育计划”。1872年曾国藩与李鸿章联衔上了《幼童出洋肄业事宜折》:“出洋后,肄习西学仍兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,随资高下,循序渐进;每遇房、虚、昴、星等日,正副委员传集各童,宣讲《圣谕广训》,示以尊君亲上之义,庶不至囿于异学。”1872-1875年,共四批120名幼童赴美留学。预计留学时间15年。

数年之后,很多幼童渐渐对《四书》《五经》和儒学孔教失去了兴趣,对繁琐的封建礼节也不大看重,而对个人权利、自由、民主等观念十分迷恋。1881年,驻美公使陈兰彬上奏清政府,描述留美幼童的“现状”,建议撤回留美幼童,得到清政府批准。留美幼童分三批回国。

——《转型中国·思想犯:留美幼童回撤事件始末》

材料二1950-1963年,中国共派出留学生9594人,其中,派往苏联8357人,东欧各国925人,西欧和亚洲各国17人。留学生的选派、培训到政治审查、专业选择、学习和生活费用、期满后回国的工作分配,均由政府相关部门负责。由教育部门派遣的学生数量,自1951-1956年逐步增长,1957-1960年降至每年四五百人,此后逐年减少,至1964年基本停止向苏联派遣。从留学专业看,以1950年留苏的375人为例,理科35人,工科261人,农科9人,医科28人,文教10人,政法21人,财经11人。

——《新中国首批留苏学生的历史考察》

(1)依据材料一并结合所学知识,回答清政府留学教育的背景并指出这次留学计划夭折的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国此次留学运动的特点及其影响。

| A.高校改革都是在大规模经济建设背景下展开 |

| B.高等教育改革适应了世界经济全球化的需要 |

| C.政治因素是决定高等教育改革中的主要原因 |

| D.培养优秀人才是高等教育改革的主要指导思想 |