(1)果蝇作为遗传学研究中的模式生物,其优点有

(2)摩尔根利用果蝇做了如下图所示杂交实验,此外他还将F1红眼雌果蝇与亲代白眼雄果蝇进行交配,发现后代中白眼雌果蝇占

(4)某果蝇种群中灰体(D)对黑檀体(d)为显性,灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,后代中出现一只黑檀体果蝇,原因可能是亲本果蝇产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。已知一对同源染色体都缺失相同片段胚胎致死,各型配子活力相同。请完成下列实验步骤及结果预测。

实验步骤:用该黑檀体果蝇与基因型为Dd的果蝇杂交,获得F1;F1自由交配,观察、统计F2的表现型及比例。

结果预测:a、如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=

(5)该果蝇种群中眼色有四种,M基因控制棕色素合成,N基因控制朱红色素合成。棕色素和朱红色素同时存在时表现暗红眼,两种色素都不存在时表现白眼。现将一只白眼果蝇与纯合暗红眼果蝇杂交,F1全部为暗红眼,F1与白眼果蝇杂交实验结果如下表所示:

| 杂交组合 | 父本 | 母本 | F2表现型及比例 |

| Ⅰ | F1 | 白眼 | 暗红眼:白眼=1:1 |

| Ⅱ | 白眼 | F1 | 暗红眼:棕眼:朱红眼:白眼=43:7:7:43 |

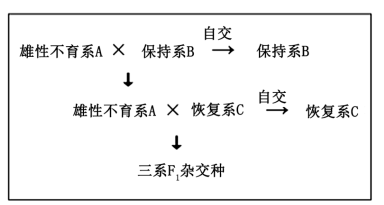

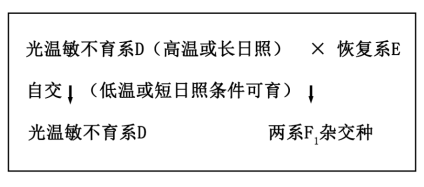

三系杂交水稻,育种体系由保持系、雄性不育系和恢复系组成,保持系和恢复系能够通过自交进行自身品系的保持,而雄性不育系通过与保持系杂交维持雄性不育品系,雄性不育系与恢复系杂交获得杂交种F1;两系杂交水稻,育种体系只需雄性不育系和恢复系,雄性不育系在短日照或低温条件下可育,雄性不育系在长日照或高温条件下与恢复系杂交获得杂交种F1。

细胞质 | 细胞核 | |

雄性不育基因 | S | r1,r2 |

雄性可育基因 | N | R1,R2 |

(1)水稻无法通过人工去雄的方法大量生产杂交种的原因是

(2)三系杂交育种体系中,保持系基因型为

(3)为研究水稻雄性不育的遗传规律,科研人员用基因型为S(r1r1r2r2)和N(R1R1R2R2)的亲本杂交得到F1,F1自交,F2统计结果如下表。回答下列问题:(注:雄性不育株结实率为0,雄性可育株结实率大于0)

结实率(f)分布范围 | f=0 | 0<f<30% | 30%≤f<70% | 70%≤f<90% | 90%≤f<100% |

实测平均结实率 | 0 | 17.1% | 61.2% | 76.6% | 90.5% |

实测株数 | 3 | 16 | 22 | 14 | 2 |

子二代株数比例 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |

②写出F2中30%≤f<70%的植株的所有基因型

(4)两系杂交中光温敏水稻在不同条件下育性不同的根本原因是

(1)野生型雄果蝇的体细胞中染色体形态有

(2)果蝇的红眼和白眼由一对等位基因A/a控制。一只野生型雄果蝇与一只白眼雌果蝇杂交,F1中红眼均为雌果蝇,白眼均为雄果蝇,说明基因A/a位于

(3)已知果蝇的灰体和黑体受一对常染色体上的等位基因控制。以野生型灰体果蝇与突变型黑体果蝇为实验材料,设计一次杂交实验探究此相对性状的显隐关系,只写出实验思路即可。

实验思路:

(4)果蝇翅型的野生型和长翅由一对基因B/b控制,野生型和残翅由另一对基因D/d控制。两只野生型果蝇相互交配,F1表型及比例为野生型♀∶残翅♀∶野生型♂∶长翅♂∶残翅♂∶无翅♂=6∶2∶3∶3∶1∶1。

①两对基因在染色体上的位置分别是

②果蝇的性别与性染色体组成的关系如下表所示。

性染色体组成 | XX | XY | XXY | XO | XYY |

性别 | 雌性 | 雄性,可育 | 雌性 | 雄性,不育 | 雄性,可育 |

由此表可知果蝇的性别并不是由Y染色体决定,而是由

杂交组合 | 母本 | 父本 | F1育性性状 |

1 | 野生型 | 品系甲 | 50%的花粉可育 |

2 | A基因敲除的纯合野生品系乙 | 品系甲 | 50%的花粉可育 |

3 | B基因敲除的纯合野生品系丙 | 品系甲 | 50%的花粉可育 |

4 | C基因敲除的纯合野生品系丁 | 品系甲 | 100%的花粉可育 |

(2)进一步研究发现,所有杂交组合的F1均能正常完成减数分裂。且50%的花粉可育的F1可育花粉的8号染色体都来自野生型,不育花粉的8号染色体都来自品系甲。

①推测D基因的作用是

②杂交组合1的F1进行自交,子代的育性及比例是

(3)为验证上述推测,向杂交组合1的F1转入1个D基因,转入之后对植物其他生理功能无影响。之后进行转基因植株的筛选和鉴定。

①筛选得到植株1,该植株花粉均可育,若上述推测正确,说明D基因转入位置在

②筛选得到植株2,该植株50%的花粉可育,若上述推测正确,说明D基因转入的位置在

③若D基因插入在5号染色体,若上述推测正确,该植株可育花粉的比例是

| 长翅红眼 | 长翅白眼 | 短翅红眼 | 短翅白眼 | |

| 雌蝇(只) | 151 | 0 | 52 | 0 |

| 雄蝇(只) | 77 | 75 | 25 | 26 |

(1)果蝇眼色性状的基因位于

(2)亲本的基因型为父本

(3)现有1只长翅白眼雌果蝇与1只长翅红眼雄果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅红眼占3/4,则子代雌果蝇中出现短翅红眼的概率为

(4)已知含1条X染色体的果蝇表现为雄性,如性染色体组成为XY,XYY,XO(不可育),含2条X染色体的果蝇表现为雌性,如性染色体组成为XX、XXY,其余性染色体组成异常的果蝇均胚胎致死。在统计数量时发现F1中有一只白眼雌果蝇:

①若该白眼雌果蝇是基因突变导致的,则该果蝇的基因型为

②若与亲本回交产生的子代雌果蝇中

③若与亲本回交产生的子代雌果蝇中

组别 | 单株穗数 | 一次枝梗数 | 一次枝梗花数 | 二次枝梗数 | 二次枝梗花数 | 千粒重/g |

突变型 | 8.16 | 13.06 | 71.59 | 47.49 | 151.31 | 27.06 |

野生型 | 11.50 | 12.16 | 71.51 | 31.73 | 98.16 | 26.58 |

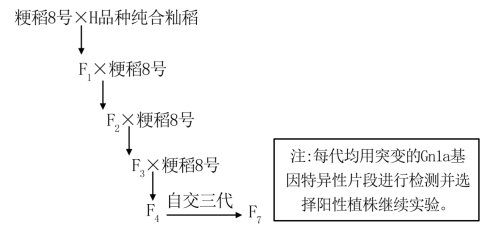

(1)H品种籼稻的Gnla基因突变后,

(2)F1-F3均和粳稻8号杂交并进行选择的目的是

F7中Gnla基因的检测结果与

(3)研究发现,突变的Gnla基因可显著提高粳稻8号的产量。据表分析,原因是

(4)J品种籼稻为感光型品种,粳稻8号为感温型品种,J品种籼稻和粳稻8号杂交后代的“籼(感光性)-粳(感温性)”性状会出现差异。已知感光型品种在南方生长期较短,在北方较长:感温型品种则相反。据此分析,如何根据生长期差异选育出适合在华南地区生长的“粳型”杂交稻品种?

实验一:品系M(TT)x甲(Att)→F1中抗螟:非抗螟约为1:1;

实验二:品系M(TT)x乙(Att)→F1中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1:1。

(1)实验一的F1中抗螟植株的性别表现为

(2)若实验一的甲中转入的A基因与t基因位于同一条染色体上,则F2中抗螟雌株的基因型是

(3)实验二中作为母本的是

抗螟矮株雌株:非抗螟正常株高雌雄同株:非抗螟正常株高雌株约为3:1:3:1,由此可知,乙中转入的A基因不位于2号染色体上,理由是

F2 | 花序分枝数(个) | 1号染色体相关序列 | 3号染色体相关序列 |

1 | 20 | +/+ | +/+ |

2 | 16 | +/- | +/+ |

3 | 13 | -/- | +/+ |

4 | 6 | +/+ | +/- |

5 | 4 | +/+ | -/- |

6 | 3 | -/- | +/- |

7 | 1 | -/- | -/- |

| A.花序分枝数取决于花序分枝有关基因的种类和数量 |

| B.3号染色体上花序分枝有关基因对花序分枝数的影响更大 |

| C.F2中表型与F1相同的植株占比约为3/8 |

| D.突变体乙的3号染色体结构发生改变 |

A基因数量(个) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

表型 | 正常 | 轻型α-地贫 | 中型α-地贫 | 重型α-地贫 | 胎儿期流产 |

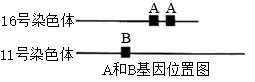

(1)由题干可知,16号染色体属于

(2)李华是一名中型α-地贫患者,他的爸爸是重型α-地贫患者。据了解,李华有一个因α-地贫胎儿期流产未出世的姐姐。据此推测,李华妈妈的表型可能有

(3)某患者为β-地贫杂合体(A基因未发生突变),他体内的血红蛋白有

A. 该突变基因的碱基组成 B. 该突变基因 mRNA 的碱基序列

C. β肽链的氨基酸序列 D. 细胞中 mRNA 的表达量

(1)种子中的胚乳是由两个极核与一个精子极核形成的。玉米籽粒的颜色与胚乳最外层糊粉层的颜色有关。极核的形成过程如下:

(2)玉米的第9号染色体上有两对与糊粉层颜色有关的等位基因,CI对C呈显性、Bz对bz呈显性,其中Bz促进糊粉层发育为紫色,bzbz纯合子则促进糊粉层发育为褐色,但CI抑制糊粉层颜色的发生,糊粉层表现为无色。麦克林托克选择CCbzbz的母本与CICIBzBz的父本进行杂交,得到F1代。

①理论上F1代籽粒的颜色为

②实际的杂交结果中,大部分籽粒的确如此,但同时还发现有一些籽粒在此颜色的背景上出现了褐色斑点。麦克林托克猜想这些杂合体中,在胚乳发育的某个时期CI基因连同

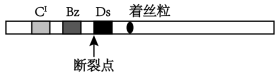

③麦克林托克提出了关于有关基因丢失机制的解释:9号染色体还有一个重要的基因Ds,它是染色体发生断裂的位点,断裂后的CI所在染色体片段丢失的原因是

(3)麦克林托克随后又发现单独的Ds并不能直接诱导染色体断裂,而是需要另一个因子的帮助,即Ac。Ac位于另一条染色体上,只有在Ac存在的前体条件下,Ds才能发生断裂。更深入的研究发生,Ds不仅能诱导染色体断裂,而且能够从染色体的一个位置上切离,转移到另一个位置上。

①Ds从染色体的一个位置转移到另一个位置上,涉及

②基因型为

(4)麦克林托克用Ac/Ds双因子系统(转座元件)解释了玉米9号染色体的遗传不稳定性。在玉米中转座元件是普遍存在的,转座元件从一个位置移动到另一个位置时,它们会造成染色体结构变异或引起