名校

1 . 为探究树突状细胞(DC)在抗肿瘤免疫中的作用,以小鼠为实验对象进行了实验。

(1)人体的三道防线是统一的整体,共同实现免疫防御、______ 和______ 三大基本功能。

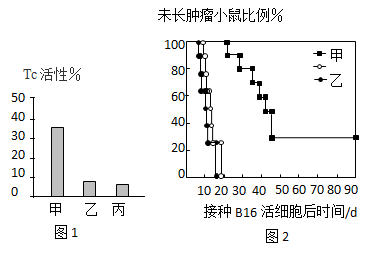

(2)将同一品系小鼠随机分为3组。甲组:将与灭活的黑色素瘤细胞(B16)混合培养24h后的DC注射到小鼠体内;乙组:注射未经过B16细胞刺激的DC;丙组:注射灭活的B16细胞。每组的一部分小鼠,一周后取脾脏,用灭活的B16细胞诱导脾细胞一周后,检测细胞毒性T细胞(Tc)活性(见图1)。另一部分小鼠一周后皮下接种B16活细胞,观察小鼠瘤体的生长情况(见图2)。

①在与灭活的B16细胞混合培养时,DC可以________ 抗原。DC注射入体内后,可以将抗原信息传递给________ 。

②在检测Tc活性时,需要将Tc与用放射性51Cr标记的靶细胞混合,激活的Tc可以________ ,从而把51Cr释放到上清液中,通过测定上清液放射性强度即可计算得出Tc细胞活性。

③图1结果表明,与乙、丙组相比,经过B16细胞刺激的DC能够诱导小鼠产生更强的________ 免疫应答。

④依据图2结果可得出结论:B16细胞刺激的DC可诱导出更强的抗肿瘤保护作用。得出结论的依据为:与乙、丙组相比,甲组小鼠________ 。

(3)研究者猜测,经肿瘤细胞刺激的DC激活特异性Tc细胞的过程中,DC释放的IL-12(一种细胞因子)发挥了重要作用。请利用抗IL-12抗体,在上述实验基础上补充一组实验验证这一猜测,写出该组实验的处理和预期结果。

(1)人体的三道防线是统一的整体,共同实现免疫防御、

(2)将同一品系小鼠随机分为3组。甲组:将与灭活的黑色素瘤细胞(B16)混合培养24h后的DC注射到小鼠体内;乙组:注射未经过B16细胞刺激的DC;丙组:注射灭活的B16细胞。每组的一部分小鼠,一周后取脾脏,用灭活的B16细胞诱导脾细胞一周后,检测细胞毒性T细胞(Tc)活性(见图1)。另一部分小鼠一周后皮下接种B16活细胞,观察小鼠瘤体的生长情况(见图2)。

①在与灭活的B16细胞混合培养时,DC可以

②在检测Tc活性时,需要将Tc与用放射性51Cr标记的靶细胞混合,激活的Tc可以

③图1结果表明,与乙、丙组相比,经过B16细胞刺激的DC能够诱导小鼠产生更强的

④依据图2结果可得出结论:B16细胞刺激的DC可诱导出更强的抗肿瘤保护作用。得出结论的依据为:与乙、丙组相比,甲组小鼠

(3)研究者猜测,经肿瘤细胞刺激的DC激活特异性Tc细胞的过程中,DC释放的IL-12(一种细胞因子)发挥了重要作用。请利用抗IL-12抗体,在上述实验基础上补充一组实验验证这一猜测,写出该组实验的处理和预期结果。

您最近一年使用:0次

2022-01-20更新

|

369次组卷

|

2卷引用:北京市西城区2021-2022学年高二上学期期末考试生物试题

名校

2 . 原发肝癌术后复发率较高。为探究肝癌复发的免疫机制,科研人员进行了相关研究。

(1)树突状细胞在免疫调节中具有______________ 和呈递抗原的功能。

(2)科研人员分别测定原发肝癌(PT)和复发肝癌(RT)的多个组织样品中树突状细胞的数量,得到如图所示结果。与PT相比,RT样品中树突状细胞______________ 。

(3)树突状细胞将抗原呈递给______________ ,后者分泌细胞因子,刺激细胞毒性T细胞分裂、分化成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。在RT患者中,细胞毒性T细胞活化后的功能是______________ 。

(4)科研人员对PT和RT组织样品中的细胞毒性T细胞进行检测。

①结果显示,RT中的细胞毒性T细胞数量仅为PT中细胞毒性T细胞数量的67%,这可能是由于RT组织中细胞毒性T细胞接受细胞因子刺激后,______________ 造成的。

②为进一步从分子水平探究在RT患者体内,细胞毒性T细胞数量发生变化的原因,科研人员查到如下资料。请以研究者的身份学习短文,参与实验设计。

在正常细胞免疫中,对细胞毒性T细胞的基因转录特征进行分析,发现klrb、il23a等基因表达相对下调,而细胞因子基因表达上调,促进细胞毒性T细胞被招募到肿瘤组织;ox40基因表达上调,使细胞毒性T细胞表现出更容易激活的状态;同时pdgf基因表达会相应下调,以解除对细胞毒性T细胞增殖的抑制作用。

第一步:筛选目标基因。选择______________ 基因并检测其表达量。

第二步:预期结果。若_______________ ,则支持①的实验结果和推测。

(5)基于特异性免疫相关知识,分析(2)(4)实验结果是否相互支持并说明理由:______________ 。由此提出一个可进一步探究的科学问题:______________ 。

(1)树突状细胞在免疫调节中具有

(2)科研人员分别测定原发肝癌(PT)和复发肝癌(RT)的多个组织样品中树突状细胞的数量,得到如图所示结果。与PT相比,RT样品中树突状细胞

(3)树突状细胞将抗原呈递给

(4)科研人员对PT和RT组织样品中的细胞毒性T细胞进行检测。

①结果显示,RT中的细胞毒性T细胞数量仅为PT中细胞毒性T细胞数量的67%,这可能是由于RT组织中细胞毒性T细胞接受细胞因子刺激后,

②为进一步从分子水平探究在RT患者体内,细胞毒性T细胞数量发生变化的原因,科研人员查到如下资料。请以研究者的身份学习短文,参与实验设计。

在正常细胞免疫中,对细胞毒性T细胞的基因转录特征进行分析,发现klrb、il23a等基因表达相对下调,而细胞因子基因表达上调,促进细胞毒性T细胞被招募到肿瘤组织;ox40基因表达上调,使细胞毒性T细胞表现出更容易激活的状态;同时pdgf基因表达会相应下调,以解除对细胞毒性T细胞增殖的抑制作用。

第一步:筛选目标基因。选择

第二步:预期结果。若

(5)基于特异性免疫相关知识,分析(2)(4)实验结果是否相互支持并说明理由:

您最近一年使用:0次

2022-01-16更新

|

585次组卷

|

6卷引用:北京市海淀区2021-2022学年高三上学期期末练习生物试题

3 . 学习以下材料,回答(1)~(4)题。

癌细胞的免疫逃逸新机制

人体的免疫系统具有识别和清除癌细胞,防止肿瘤发生等功能。而癌细胞往往又能够逃避免疫系统的监视,实现免疫逃逸,因此了解多样的免疫逃逸机制是寻找新一代癌症免疫疗法的关键步骤。

免疫细胞是免疫系统中的重要防线,癌细胞在某种程度上能够通过影响一些免疫细胞的功能实现免疫逃逸。例如,癌细胞会促使T细胞表达更多的CTLA-4受体蛋白,这种蛋白会传递“刹车”指令,抑制T细胞对癌细胞的杀伤作用。除此之外,癌细胞还能产生PD-L1和PD-L2两种分子,与T细胞上的PD-1受体结合,就会使T细胞误以为癌细胞是正常细胞,从而使其逃过免疫系统清除。针对上述免疫逃逸机制,科学家开辟了一条新兴的癌细胞免疫疗法,研制了相应的肿瘤免疫药物,如CTLA-4和PD-1抑制剂,但此疗法只对一小部分患者有效,仍然存在很大的局限性。一种可能的解释是,癌细胞会同时使用多种策略来逃脱免疫系统的追捕,逃避免疫细胞的识别和清除。

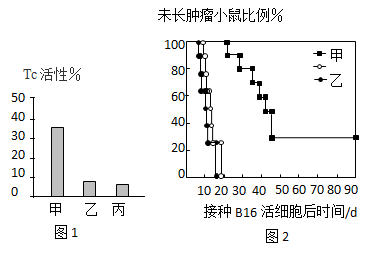

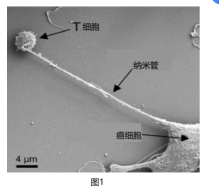

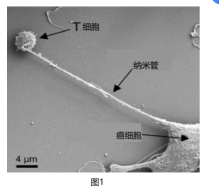

最新研究发现,将人的乳腺癌细胞和免疫细胞(如杀伤性T细胞)共同培养,用场发射扫描电镜来观察,发现癌细胞会伸出长长的纳米管(如图1),直径通常在100- 1000纳米范围内,每一根都会连接沿途的多个免疫细胞。初步统计显示,平均每个癌细胞至少会伸出一根纳米管。真实情况下,纳米管的数量很可能会比电镜下观察到的更多。

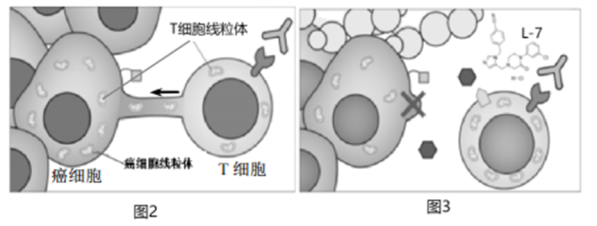

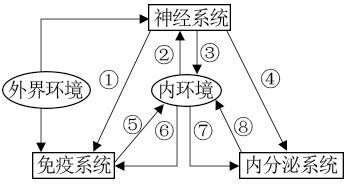

研究者用一种绿色荧光探针标记了杀伤性T细胞中的线粒体,并将其和乳腺癌细胞共同培养。16个小时后,在癌细胞中观察到了大量点状的绿色荧光,在纳米管中也发现了绿色荧光痕迹(如图2)。科研人员使用其他方法进行实验,验证线粒体转移的方向,得到一致结论,并且发现培养液中T细胞的数量迅速减受到新发现的启发,研究者采用了抑制纳米管生成的药物L-7来治疗(如图3)。以患有乳腺癌的小鼠为研究对象,当单独给小鼠使用一种PD-1抑制剂进行免疫治疗时,效果并不好,但如果同时使用L-7和PD-1抑制剂,小鼠的肿瘤明显得到了抑制,存活率显著增加。而且L-7浓度越高,治疗效果越好。

(1)细胞癌变的根本原因是___________ ,由于癌细胞表面___________ ,因此更易在体内扩散和转移。人体免疫系统对癌细胞的清除主要是通过_________ 免疫中的________ 细胞来完成的。

(2)科学家利用荧光标记技术及电镜观察,发现癌细胞能够通过__________________ ,来增强自身代谢能力,同时使免疫细胞的能量供应减少。为了验证线粒体的转移方向,推测科学家可能使用的其他实验方法为 ________________ 。

(3)根据文章描述,对癌细胞逃避免疫系统的方式叙述合理的是

(4)综上所述,提出治疗癌症的新思路。

癌细胞的免疫逃逸新机制

人体的免疫系统具有识别和清除癌细胞,防止肿瘤发生等功能。而癌细胞往往又能够逃避免疫系统的监视,实现免疫逃逸,因此了解多样的免疫逃逸机制是寻找新一代癌症免疫疗法的关键步骤。

免疫细胞是免疫系统中的重要防线,癌细胞在某种程度上能够通过影响一些免疫细胞的功能实现免疫逃逸。例如,癌细胞会促使T细胞表达更多的CTLA-4受体蛋白,这种蛋白会传递“刹车”指令,抑制T细胞对癌细胞的杀伤作用。除此之外,癌细胞还能产生PD-L1和PD-L2两种分子,与T细胞上的PD-1受体结合,就会使T细胞误以为癌细胞是正常细胞,从而使其逃过免疫系统清除。针对上述免疫逃逸机制,科学家开辟了一条新兴的癌细胞免疫疗法,研制了相应的肿瘤免疫药物,如CTLA-4和PD-1抑制剂,但此疗法只对一小部分患者有效,仍然存在很大的局限性。一种可能的解释是,癌细胞会同时使用多种策略来逃脱免疫系统的追捕,逃避免疫细胞的识别和清除。

最新研究发现,将人的乳腺癌细胞和免疫细胞(如杀伤性T细胞)共同培养,用场发射扫描电镜来观察,发现癌细胞会伸出长长的纳米管(如图1),直径通常在100- 1000纳米范围内,每一根都会连接沿途的多个免疫细胞。初步统计显示,平均每个癌细胞至少会伸出一根纳米管。真实情况下,纳米管的数量很可能会比电镜下观察到的更多。

研究者用一种绿色荧光探针标记了杀伤性T细胞中的线粒体,并将其和乳腺癌细胞共同培养。16个小时后,在癌细胞中观察到了大量点状的绿色荧光,在纳米管中也发现了绿色荧光痕迹(如图2)。科研人员使用其他方法进行实验,验证线粒体转移的方向,得到一致结论,并且发现培养液中T细胞的数量迅速减受到新发现的启发,研究者采用了抑制纳米管生成的药物L-7来治疗(如图3)。以患有乳腺癌的小鼠为研究对象,当单独给小鼠使用一种PD-1抑制剂进行免疫治疗时,效果并不好,但如果同时使用L-7和PD-1抑制剂,小鼠的肿瘤明显得到了抑制,存活率显著增加。而且L-7浓度越高,治疗效果越好。

(1)细胞癌变的根本原因是

(2)科学家利用荧光标记技术及电镜观察,发现癌细胞能够通过

(3)根据文章描述,对癌细胞逃避免疫系统的方式叙述合理的是

| A.增加T细胞上“刹车”蛋白CTLA-4的表达,可抑制T细胞杀伤癌细胞的能力 |

| B.癌细胞表面的PD- -II蛋白质与T细胞表面的PD-1受体结合,抑制T细胞活性 |

| C.癌细胞与免疫细胞通过互换线粒体,来逃避免疫系统的消灭 |

| D.抑制纳米管的形成,能加快线粒体转移,可增强免疫系统的抗肿瘤功能 |

您最近一年使用:0次

2022-01-15更新

|

255次组卷

|

2卷引用:北京市房山区2021-2022学年高三上学期期末生物试题

2020高三·全国·专题练习

名校

4 . 人感染乳头瘤病毒(HPV)可诱发宫颈癌等恶性肿瘤。研究机构为评估某种HPV疫苗的效果,在志愿者中进行接种。一段时间后,统计宫颈出现癌前病变(癌变前病理变化,可发展为恶性肿瘤)的人数,结果见表。

(1)为制备该疫苗,将HPV外壳蛋白L1基因与载体连接,导入受体细胞。受体细胞将目的基因转录,再以_______ 为原料翻译出L1蛋白,这样就获得了疫苗的有效成分。

(2)人体接种该疫苗后,______ 作为抗原刺激机体产生特异性抗体。一旦HPV侵入机体,______ 会迅速繁殖、分化,产生大量抗体。这些抗体与游离HPV结合,阻止HPV________ 。所以A2组出现癌前病变的比例明显低于对照组。

(3)B1组人群中出现癌前病变的比例显著高于________ 组,据此推测感染HPV是诱发癌前病变的因素之一。

(4)B2组与B1组人群中出现癌前病变的比例没有明显差异,原因可能是该疫苗未能明显诱导___________ 清除体内HPV。

(5)综上所述,该疫苗可用于宫颈癌的______________ 。

组别 | 接种物 | 总人数 | 癌前病变人数 | |

A (接种前未检出HPV DNA) | A1 | 对照剂 | 7863 | 83 |

A2 | 疫苗 | 7848 | 4 | |

B (接种前检出HPV DNA) | B1 | 对照剂 | 1125 | 126 |

B2 | 疫苗 | 1121 | 125 | |

(2)人体接种该疫苗后,

(3)B1组人群中出现癌前病变的比例显著高于

(4)B2组与B1组人群中出现癌前病变的比例没有明显差异,原因可能是该疫苗未能明显诱导

(5)综上所述,该疫苗可用于宫颈癌的

您最近一年使用:0次

2022-01-03更新

|

468次组卷

|

7卷引用:北京101中学2019-2020学年高二上学期期末生物试题

北京101中学2019-2020学年高二上学期期末生物试题北京师范大学附中2021—2022学年高三12月月考生物试题2022年新教材北京生物高考真题变式题20-21(已下线)《巅峰冲刺2020年高考之二轮专项提升》专题10.2 动植物生命调节(综合提升卷)黑龙江省齐齐市市拜泉县一中学2020-2021高二上学期第一次月考生物试题(已下线)第4章 免疫调节 第4节 免疫功能异常引发疾病 思考与练习湖北省襄阳市南漳县一中2021-2022学年高二下学期4月半月考生物试题

名校

5 . 请回答有关内环境稳态的有关问题。

Ⅰ.血浆是人体内环境的重要成分。为验证人体内环境中pH的相对稳定是由于血浆中存在着缓冲物质,试设计一个实验,请回答相关问题。

(1)实验材料和用具:家兔的血浆(适量)、蒸馏水、预先配制的缓冲液、量筒、试管若干支。Na2CO3溶液、乳酸、pH试纸、滴管等。

材料用具中模拟人体血浆内导致pH变化的物质是___________________ 。

(2)实验步骤:

①设计A、B两个实验组,每组取3支试管。

②先向A组的3支试管中分别加入___________________ ,再依次滴入等量乳酸,测量pH并记录入表。

③向B组的3支试管中分别加入等量的蒸馏水、缓冲液、家兔血浆,再依次滴入等量_______________ ,测量pH并记录入表。

(3)结果预测:

A组:1号试管pH变化明显,pH明显降低,2、3号试管pH变化不明显。

B组:____________________________________ 。

(4)从以上两组实验结果的分析,可以得出的结论为_____________________ 。

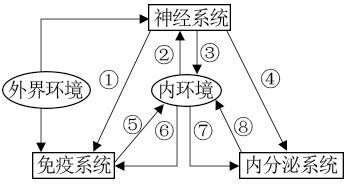

Ⅱ.下图表示内环境稳态的调节机制。据图分析回答:

(5)图中③、⑤可以代表的物质依次是_____________ 、_____________ 。(用字母表示)

A. 神经递质 B. 载体蛋白 C. 性激素 D. 血红蛋白 E. 呼吸酶 F. 细胞因子

(6)若⑥表示侵入内环境的某种病毒,则机体将通过体液免疫和细胞免疫清除该病毒。其中,产生细胞因子的是___________ 细胞,与靶细胞密切接触使其裂解死亡的是_______________ 细胞。

(7)图示表明内环境稳态的维持是__________________ 共同调节的结果。

Ⅰ.血浆是人体内环境的重要成分。为验证人体内环境中pH的相对稳定是由于血浆中存在着缓冲物质,试设计一个实验,请回答相关问题。

(1)实验材料和用具:家兔的血浆(适量)、蒸馏水、预先配制的缓冲液、量筒、试管若干支。Na2CO3溶液、乳酸、pH试纸、滴管等。

材料用具中模拟人体血浆内导致pH变化的物质是

(2)实验步骤:

①设计A、B两个实验组,每组取3支试管。

②先向A组的3支试管中分别加入

③向B组的3支试管中分别加入等量的蒸馏水、缓冲液、家兔血浆,再依次滴入等量

(3)结果预测:

A组:1号试管pH变化明显,pH明显降低,2、3号试管pH变化不明显。

B组:

(4)从以上两组实验结果的分析,可以得出的结论为

Ⅱ.下图表示内环境稳态的调节机制。据图分析回答:

(5)图中③、⑤可以代表的物质依次是

A. 神经递质 B. 载体蛋白 C. 性激素 D. 血红蛋白 E. 呼吸酶 F. 细胞因子

(6)若⑥表示侵入内环境的某种病毒,则机体将通过体液免疫和细胞免疫清除该病毒。其中,产生细胞因子的是

(7)图示表明内环境稳态的维持是

您最近一年使用:0次

名校

6 . 流行性感冒(流感)由流感病毒引起,传播速度快、波及范围广,严重时可致人死亡。

(1)流感病毒必须在______________ 内增殖,当侵染人呼吸道上皮细胞时,会经过吸附、穿入、脱壳、生物合成和成熟释放等几个阶段。

(2)流感病毒的抗原刺激人体免疫系统,使B细胞增殖分化为______________ 和______________ 细胞,后者能产生特异性抗体。B细胞的增殖分化通常需要两个刺激信号以及细胞因子的刺激,两个刺激信号分别来自______________ 、______________ 。

(3)HA和NA是流感病毒表面的两种糖蛋白,甲型流感病毒的HA、NA氨基酸序列的变异频率非常高,导致每年流行的病毒毒株可能不同,每年要根据流行预测进行预防接种。接种疫苗可以预防传染病的免疫学原理是____________________________ 。

(4)研究者通过实验观察NA抗体对病毒侵染细胞的抑制作用。主要实验材料包括:感染流感病毒后63天、21天的两位康复者的NA抗体(分别为D63、D21)、对照抗体、流感病毒和易感细胞。

①实验的主要步骤依次是:培养易感细胞、______________ (选择并排序)等。

a. 将抗体分别与流感病毒混合

b. 将各混合物加入同一细胞培养瓶

c. 将各混合物分别加入不同细胞培养瓶

d. 检测NA抗体与易感细胞的结合率

e. 检测培养物中病毒的增殖量

f. 检测细胞对病毒的损伤程度

②图中实验结果表明,这两位康复者均产生了抗NA的抗体,其中对流感病毒抑制效果较好的抗体是______________ 。选用的对照抗体应该不能与______________ 特异性结合。依据本实验结果,研究者提出疫苗研制的思路:从免疫效果较好的康复者血清中提纯并纯化NA抗体,对其进行结构分析,获取相应的基因并利用基因工程(蛋白质工程)制备疫苗。

(5)若你已被确诊为流感患者,请例举具体的应对措施:__________________________ 。

(1)流感病毒必须在

(2)流感病毒的抗原刺激人体免疫系统,使B细胞增殖分化为

(3)HA和NA是流感病毒表面的两种糖蛋白,甲型流感病毒的HA、NA氨基酸序列的变异频率非常高,导致每年流行的病毒毒株可能不同,每年要根据流行预测进行预防接种。接种疫苗可以预防传染病的免疫学原理是

(4)研究者通过实验观察NA抗体对病毒侵染细胞的抑制作用。主要实验材料包括:感染流感病毒后63天、21天的两位康复者的NA抗体(分别为D63、D21)、对照抗体、流感病毒和易感细胞。

①实验的主要步骤依次是:培养易感细胞、

a. 将抗体分别与流感病毒混合

b. 将各混合物加入同一细胞培养瓶

c. 将各混合物分别加入不同细胞培养瓶

d. 检测NA抗体与易感细胞的结合率

e. 检测培养物中病毒的增殖量

f. 检测细胞对病毒的损伤程度

②图中实验结果表明,这两位康复者均产生了抗NA的抗体,其中对流感病毒抑制效果较好的抗体是

(5)若你已被确诊为流感患者,请例举具体的应对措施:

您最近一年使用:0次

2021-12-24更新

|

291次组卷

|

2卷引用:北京师范大学附中2021-2022学年高二上学期期中生物试题

7 . 新型冠状病毒被称为“类SARS病毒”,感染新型冠状病毒的患者出现的症状类似非典,感染者会出现急性、严重呼吸道疾病,伴有发热、咳嗽、气短及呼吸困难,严重者会出现肾功能衰竭和死亡。请回答下列问题:

(1)新型冠状病毒侵入人体内,首先要突破保卫人体的第一道防线和第二道防线,这两道防线人人都有,也不针对某一类特定病原体,因此叫作____________ 免疫。

(2)新型冠状病毒侵入人体后寄生在宿主细胞中,________________ 能识别被寄生的宿主细胞,并与之密切接触,使其裂解死亡;新型冠状病毒被释放出来,而后会被__________ (填“细胞”或“体液”)免疫产生的________ 凝集,使之失去侵染能力,最后被吞噬细胞吞噬消化。

(3)当同种抗原第二次入侵人体时,______________ 和________________ 会迅速增殖分化形成浆细胞。

(1)新型冠状病毒侵入人体内,首先要突破保卫人体的第一道防线和第二道防线,这两道防线人人都有,也不针对某一类特定病原体,因此叫作

(2)新型冠状病毒侵入人体后寄生在宿主细胞中,

(3)当同种抗原第二次入侵人体时,

您最近一年使用:0次

名校

8 . 科研人员利用B、L两个品系的大鼠进行肝移植实验,统计手术后的大鼠生存率,得到图1所示实验结果(移植关系用“供体→受体”表示)。

(1)在不同品系的大鼠间移植肝脏时,供体肝作为_________ 会诱导受体大鼠产生___________ 细胞,大量裂解供体肝细胞,产生免疫排斥反应,导致受体大鼠死亡。而有些大鼠上述反应不明显,出现“免疫耐受”。

(2)移植后,三天内死亡的大鼠不计入生存率统计范围,以排除_______ 操作对实验结果的影响。

(3)丙组结果说明______________________________ 。由实验结果分析,_________ 组大鼠肝脏移植后出现了“免疫耐受”。

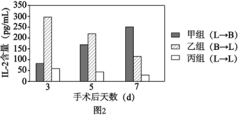

(4)为进一步研究“免疫耐受”机理,科研人员测定了上述三组大鼠血清中细胞因子IL-2的含量,结果如图2所示。

①据图分析,甲组大鼠在第3-7天IL-2的表达量显著增高,与该组大鼠出现____________ 反应相一致,推测IL-2能够____________ 甲组大鼠T淋巴细胞的增殖和分化。

②乙组大鼠在第3-5天体内IL-2表达量很高,并且发现大量T淋巴细胞的凋亡,由此推测,乙组大鼠手术后3-5天高表达量的IL-2的作用是___________ ,从而建立免疫耐受。

③一种验证上述推测的方法为:用____________ 的L品系大鼠重复乙组实验,并与甲、乙两组大鼠生存率进行比较。

(5)免疫抑制剂常作为器官移植的手术后用药,但这些药物会使淋巴细胞数量减少,易导致感染性疾病发生。依据“免疫耐受”的研究,你认为既能克服免疫排斥反应,又能避免免疫抑制剂副作用的新的医学途径(或设想)可以是____________ 。

(1)在不同品系的大鼠间移植肝脏时,供体肝作为

(2)移植后,三天内死亡的大鼠不计入生存率统计范围,以排除

(3)丙组结果说明

(4)为进一步研究“免疫耐受”机理,科研人员测定了上述三组大鼠血清中细胞因子IL-2的含量,结果如图2所示。

①据图分析,甲组大鼠在第3-7天IL-2的表达量显著增高,与该组大鼠出现

②乙组大鼠在第3-5天体内IL-2表达量很高,并且发现大量T淋巴细胞的凋亡,由此推测,乙组大鼠手术后3-5天高表达量的IL-2的作用是

③一种验证上述推测的方法为:用

(5)免疫抑制剂常作为器官移植的手术后用药,但这些药物会使淋巴细胞数量减少,易导致感染性疾病发生。依据“免疫耐受”的研究,你认为既能克服免疫排斥反应,又能避免免疫抑制剂副作用的新的医学途径(或设想)可以是

您最近一年使用:0次

2021-11-18更新

|

698次组卷

|

11卷引用:2019年北京市海淀区高三查漏补缺第二部分(2)生物试题

2019年北京市海淀区高三查漏补缺第二部分(2)生物试题湖北省天门中学2017-2018学年高二10月月考生物试题2021届山东省枣庄市高三第三次质量检测生物试题江苏省名校联盟2020-2021学年高三下学期开学考试生物试题(新高考)湖南省长沙市湖南师大附中2020-2021学年高三月考(七)生物试题山西省长治市二中2021-2022学年高二上学期期中生物试题辽宁省部分中学2021-2022学年高三上学期期末生物试题2022届湖北省恩施市一中新高考信息卷(四)生物试题山东省肥城市泰西中学2018-2019学年高二10月月考生物试题广西钦州市2022-2023学年高二上学期期末教学质量监测生物试题考点14 免疫调节

名校

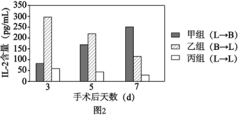

9 . PD-1是表达在多种活化T细胞表面的一种受体,PD-L1是一种能够与之结合的蛋白质(见图1)。PD-1和PD-L1结合会抑制T细胞的活化、增殖。研究发现,肿瘤细胞表面的PD-L1数量较多,更有一些类型的肿瘤细胞除了表面有PD-L1,还分泌出大量的PD-L1(见图2)。

(1)请写出题干中未使用过的特异性免疫过程中的两个专业术语:__________________ 。

(2)目前已研发出针对PD-L1的单克隆抗体(mAb)。结合图1信息,mAb能治疗肿瘤是因为使用mAb时,mAb通过与_________ 结合,阻止了_________ 结合,从而解除_________ ,使效应T细胞对肿瘤细胞能够发挥有效的杀伤作用。

(3)临床试验结果显示,相同剂量的mAb对有的肿瘤患者治疗有效,有的无明显效果。根据以上信息分析,可能的原因是:如果病人甲的肿瘤细胞能大量分泌PD-L1,使其体内的PD-L1浓度高于病人乙,则相同剂量的mAb____ ,导致治疗无明显效果。

(1)请写出题干中未使用过的特异性免疫过程中的两个专业术语:

(2)目前已研发出针对PD-L1的单克隆抗体(mAb)。结合图1信息,mAb能治疗肿瘤是因为使用mAb时,mAb通过与

(3)临床试验结果显示,相同剂量的mAb对有的肿瘤患者治疗有效,有的无明显效果。根据以上信息分析,可能的原因是:如果病人甲的肿瘤细胞能大量分泌PD-L1,使其体内的PD-L1浓度高于病人乙,则相同剂量的mAb

您最近一年使用:0次

名校

10 . 新冠肺炎的病原体为2019新型冠状病毒,即2019-nCoV。请回答下列问题。

(1)当2019-nCoV侵入人体后,吞噬细胞能吞噬消灭部分病毒,此时发挥作用的是免疫系统的第____ 道防线,体现了免疫系统的__________ 功能。

(2)病毒侵入人体后,寄生在宿主细胞内,免疫系统的________ 细胞能识别被寄生的宿主细胞,并与之密切接触,使其裂解死亡。

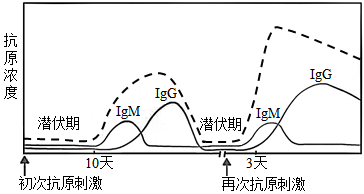

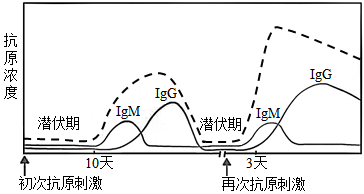

(3)根据相关数据统计,疫情期间,某地11名患有新冠的孕妇生下的婴儿,Ig G抗体水平都可检测到,其中五名婴儿还检测到Ig M抗体。已知IgM是个体发育过程中最早合成和分泌的抗体,在胚胎发育晚期的胎儿即能产生。正常Ig G出生于三个月后开始合成,3-5个月接近成人水平,但它是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白。下图是人体初次及再次免疫应答产生抗体的一般规律,据图回答下列问题。

①由图可知,感染反应产生的初始抗体是__________ (填抗体种类)。

②初次接触抗原经历潜伏期后,抗体数量呈指数生长,后进入下降期,血清中抗体数量浓度慢慢下降,原因可能是____________________________________ 。(写出一点即可)

③研究表明,免疫应答的强弱主要取决于两次病毒刺激的间隔长短,间隔时间太长,免疫反应弱。据报道有些新冠肺炎患者。康复后再次复发,其可能原因是____________________________________ 。

④2020年3月,新加坡一名孕妇确诊新冠肺炎,11月初她诞下一名婴儿,结果该婴儿不仅没有感染新冠病毒,还自带Ig G抗体。请尝试分析该现象出现的原因可能是___________________ ,该新生儿对抗新冠病毒免疫能力的获取是___________________ (填“被动免疫”或“主动免疫”)。

(1)当2019-nCoV侵入人体后,吞噬细胞能吞噬消灭部分病毒,此时发挥作用的是免疫系统的第

(2)病毒侵入人体后,寄生在宿主细胞内,免疫系统的

(3)根据相关数据统计,疫情期间,某地11名患有新冠的孕妇生下的婴儿,Ig G抗体水平都可检测到,其中五名婴儿还检测到Ig M抗体。已知IgM是个体发育过程中最早合成和分泌的抗体,在胚胎发育晚期的胎儿即能产生。正常Ig G出生于三个月后开始合成,3-5个月接近成人水平,但它是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白。下图是人体初次及再次免疫应答产生抗体的一般规律,据图回答下列问题。

①由图可知,感染反应产生的初始抗体是

②初次接触抗原经历潜伏期后,抗体数量呈指数生长,后进入下降期,血清中抗体数量浓度慢慢下降,原因可能是

③研究表明,免疫应答的强弱主要取决于两次病毒刺激的间隔长短,间隔时间太长,免疫反应弱。据报道有些新冠肺炎患者。康复后再次复发,其可能原因是

④2020年3月,新加坡一名孕妇确诊新冠肺炎,11月初她诞下一名婴儿,结果该婴儿不仅没有感染新冠病毒,还自带Ig G抗体。请尝试分析该现象出现的原因可能是

您最近一年使用:0次

2021-11-09更新

|

318次组卷

|

3卷引用:北京市朝阳区2021-2022学年高二上学期期中生物试题