1 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

汉五年,已并天下,诸侯共尊汉王为皇帝于定陶,叔孙通就其仪号。高帝悉去秦苛仪法,为简易。群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱,高帝患之。叔孙通知上益

于是叔孙通使征鲁诸生三十余人。鲁有两生不肯行,曰:“公所事者且十主,皆面谀以得亲贵。今天下初定,死者未葬,伤者未起,又欲起礼乐。礼乐所由起,积德百年而后可兴也。吾不忍为公所为。”叔孙通笑曰:“

遂与所征三十人西,与其弟子百余人为绵蕞①野外。习之月余,叔孙通曰:“上可试观。”上既观、使行礼,曰:“吾能为此。”乃令群臣习肄。会十月。汉七年,长乐宫成,诸侯群臣皆朝十月。竟朝置酒,无敢喧哗失礼者。于是高帝曰:“吾乃今日知为皇帝之贵也。”乃拜叔孙通为太常,赐金五百斤。

太史公曰:语曰“千金之裘,非一狐之腋也;台榭之榱,非一木之枝也;三代之际,非一士之智也”。

(节选自《史记·刘敬叔孙通列传》)

材料二:

臣光曰:礼之为物大矣!岂直几席之上、户庭之间得之而不乱哉!夫以高祖之明达。闻陆贾之言而称善,睹叔孙通之仪而叹息;然所以不能比肩于三代之王者,病于不学而已。当是之时,得大儒而佐之,与之以礼为天下,其功烈岂若是而止哉!惜夫,叔孙生之为器小也!徒窃礼之糠秕,以依世、谐俗、取宠而已,遂使先王之礼沦没而不振,以迄于今,岂不痛甚矣哉!夫大儒者,

(节选自《资治通鉴·汉纪·汉纪三》)

【注】①绵蕞:制订整顿朝仪典章。

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请在答题卡相应位置上填写答案标号。夫高祖A起B微细C定海内D谋计E用兵F可谓G尽之矣

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.“厌”,厌烦,与“夫晋,何厌之有”(《烛之武退秦师》)中的“厌”意义相同。 |

| B.“若”,你、你们,与“若使烛之武见秦君”(《烛之武退秦师》)中的“若”意义不同。 |

| C.“信”,确实,与“低眉信手续续弹”(《琵琶行》)一句中的“信”意义和用法不同。 |

| D.“恶”,怎么,与“恶施不慈?”(《兼爱》)一句中的“恶”意义与用法相同。 |

| A.汉王刘邦称帝后,将秦朝烦琐礼仪变得简易,结果群臣行止失度,高帝以之为患。 |

| B.叔孙通召集儒生制定礼仪,有两位儒生认为这样做违背儒家传统,因而拒绝参与。 |

| C.叔孙通主张顺应时世人情,参照古时礼仪和秦朝礼仪来制定礼法,汉王表示同意。 |

| D.因为叔孙通制定的礼法简省易学,群臣月余习之而成,高祖见之而深感礼仪之用。 |

(1)公所事者且十主,皆面谀以得亲贵。

(2)然所以不能比肩于三代之王者,病于不学而已。

5.请结合材料,简要概括司马迁和司马光对叔孙通的态度为什么不同。

(1)小明学成语时,老师说,“学成语要结合文言文来学”“成语是文言文的活化石”。于是,他看到成语“源远流长”时,很快想到了魏征提到的:“

(2)中国古人善于在小与大的思辨中获得启示。司马迁《屈原列传》中用“

(3)电影《长安三万里》以高适的视角讲述他与李白长达几十年的友情,在唐宋的诗坛中,赞颂友情的诗句比比皆是,比如:“

3 . 阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

次韵幼安留别①

唐庚

白头重踏软红尘,独立鹓行觉异伦。

往事已空谁叙旧,好诗乍见且尝新。

细思寂寂门罗雀,犹胜累累冢卧麟。

力请宫祠②知意否,渐谋归老锦江滨。

【注】①诗人因蔡京指斥其为元祐党人,被贬官,六年后遇赦,返京复官。②请宫祠:请求辞官。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.“软红尘”在此处指都城的繁华景象,“鹓行”,以鹤群的飞行有序,比喻上朝的队列。 |

| B.颔联“乍”字写出诗人读到友人诗后的兴奋,但从“且”字可看出诗人读诗而心不在诗。 |

| C.颈联运用“寂寂” “累累”两个叠词,使诗句更富于音乐美,也强化了两种人生的比照。 |

| D.尾联“知意否”是在问友人幼安“知道我的心意了吗”,“力”字表明自己心意之坚决。 |

4 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

关于冬天

苏童

厄尔尼诺现象确实存在,一个最明显的例证是现在的冬天不如从前的冷了,前几年的冬天那么①马虎地蜻蜓点水似的就过去了,让人不知是喜是忧。

冬季里我仍然负责在中午时分送女儿去学校,偶尔会看见地上水洼里的冰将融未融,薄薄的一层,看上去很脆弱,不像冰,倒像是一张塑料纸。我问我女儿早晨妈妈送她的时候冰是否厚一些,我女儿却没什么印象,事实上她长这么大,从来没见过地上长出来的冰,那种厚厚的、结结实实的冰。

北方人在冬天初次来到江南,几乎每个人都用上当受骗的眼神瞪着你,说:“怎么这么冷?你们这儿,怎么会这么冷?”人们对江南冬季的错觉不知从何而来。正如我当年北上求学时家里人都担心我能否经受北方的严寒,结果我在十一月的一天,发现北师大校园内连宿舍厕所的暖气片也在滋滋作响,②这使我对严冬的恐惧烟消云散。

记忆中冬天总是很冷。西北风接连三天在窗外呼啸不止,冬天中最寒冷的部分就来临了。母亲把一家六口人的棉衣从樟木箱里取出来,六个人的棉衣、棉鞋、帽子、围巾,不管你愿意不愿意,我们必须穿上散发着樟木味道的冬衣;不管你愿意不愿意,你必须走到大街上去迎接冬天的到来。

冬天来了,街道两边的人家关上了在另外三个季节敞开的木门,一条本来没有秘密的街道不得已中露出了神秘的面目。室内和室外其实是一样冷的,闲来无事的人都在空地上晒太阳。这说的是出太阳的天气,但冬天的许多日子其实是阴天,空气潮湿,天空是铅灰色的,一切似乎都在酝酿着关于寒冷的更大的阴谋,而有线广播的天气预报一次次印证这种阴谋。广播员不知躲在什么地方用一种心安理得的语气告诉大家,西伯利亚的强冷空气正在南下,明天到达江南地区。

冬天的街道很干净,地上几乎不见瓜皮果壳之类的垃圾,而且空气中工业废气的气味也被大风刮到了很远的地方,因此我觉得张开鼻孔能闻见冬天自己的气味。冬天的气味或许算不上一种气味,它清冽纯净,有时给鼻腔带来酸涩的刺激。街上麻石路面的坑坑洼洼处结了厚厚的冰,尤其是在雪后的日子,人们为了对付路上的冰雪花样百出,有人喜欢在胶鞋的鞋底上绑一道草绳来防滑,而孩子们利用路上的冰雪为自己寻找着乐子,他们穿着棉鞋滑过结冰的路面,以为那就叫滑冰。(A)江南有谚语道,下雨下雪狗欢喜。也不知道那有什么根据,我们街上很少有人家养狗,看不出狗在雨雪天里有什么特殊表现。我始终觉得这谚语用在孩子们身上更适合。大雪过后孩子们冲出家门冲出学校,就像摇滚歌星崔健在歌中唱的,他们要在雪地里撒点野,为自己制造一个捡来的节日。江南的雪很有节制,每年来那么一场两场,让大人们皱一皱眉头,也让孩子们不至于对冬天恨之入骨。我最初对雪的记忆不是堆雪人,也不是打雪仗,说起来有点无聊,我把一大捧雪用手捏紧了,捏成一个冰坨坨,把它放在一个破茶缸里保存,我脑子里有一个模糊的念头,要把那块冰保存到春天,让它成为一个绝无仅有的宝贝。结果可以想见,几天后我把茶缸从煤球堆里找出来,看见茶缸里空无一物,甚至融化的冰水也没有留下,因为它们已经从茶缸的破洞处渗到煤堆里去了。

融雪的天气是令人厌恶的,太阳高照着,但整个世界都是湿漉漉的,屋檐上的冰凌总是不慌不忙地向街面上滴着水。路上黑白分明,满地污水悄悄地向窨井里流去,而③残存的白雪还在负隅顽抗,街道上就像战争刚刚过去,一片狼藉。讨厌的还有那些过分勤快的家庭主妇,天气刚刚放晴她们就急忙把衣服、被单、尿布之类的东西晾出来,一条白色的街道就这样被弄得乱七八糟。

冬季混迹于大雪的前后,或者就在大雪中来临,(B)江南民谚说邋遢冬至干净年,反映了人们的朴素愿望,而这些要求也常常被天公满足。我记得冬至的街道总是一片泥泞的,江南人把冬至当成一个节日,家家户户要喝点东洋酒,吃点羊羹,也不知道出处何在。有一次我提着酒瓶去杂货店打东洋酒,闻着酒实在是香,就在路上偷偷喝了几口,回到家里面红耳赤的,棉衣后背上则溅满了星星点点的污泥,被母亲狠狠地训斥了一通。现在我不记得母亲是骂我嘴里的酒气还是骂我不该将新换上的棉衣弄那么脏,反正我觉得冤枉,自己钻到房间里坐在床上,不知不觉中酒劲上来,竟然趴在床上睡着了。

④人人都说江南好。但没有人说江南的冬天好。我这人对季节气温的感受总是很平庸,异想天开地期望有一天我这里的气候也像云南的昆明,四季如春。我不喜欢冬天,但当我想起从前的某个冬天,缩着脖子走在上学的路上,突然听见我们街上的那家茶馆里传来丝弦之声,我走过去看见窗玻璃后面热气腾腾,一群老年男人坐在油腻的茶桌后面,各捧一杯热茶,轻轻松松地听着一男一女的评弹档说书,看上去一点也不冷。我当时就想,这帮老家伙,他们倒是自得其乐。现在我仍然记得这个冬天里的温暖场景,我想要是这么着过冬,冬天就有点意思了。

材料二:

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

(节选自郁达夫《故都的秋》)

1.下列对文本一相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.文章开头,作者从气象名词“厄尔尼诺现象”入手,指出“现在的冬天不如从前的冷了”,引出对气象和季节的论述。 |

| B.“北方人对江南冬季的错觉”主要源于内心的想象,这和郁达夫《故都的秋》中对南北之秋的咏叹有异曲同工之妙。 |

| C.两次写到“阴谋”,体现出作者对词语运用的创新,说明今年冬天寒冷,与“记忆中冬天总是很冷”的印象相一致。 |

| D.本文对声色光影、触觉和味道等感觉的捕捉敏感而细致入微,文章多处采用细节描写,语言呈现出强烈的画面感。 |

| A.①处“马虎”原指人行事草率,疏忽大意,“蜻蜓点水”原比喻做事肤浅不深入,此处用这两个词形容冬天,将冬天拟人化。 |

| B.②处“烟消云散”的原因是御寒手段的进步,该段也采用插叙的手法,用真实经历阐释北国之冬的实际感受。 |

| C.③处“负隅顽抗”原是贬义词,形容依仗某种有利的条件,顽固进行抵抗。此处的情感色彩与作者对“融雪的天气”的感受相一致。 |

| D.④处“没有人说江南的冬天好”言下之意为“我”要来说,既为下文“我不喜欢冬天”蓄势,也点明了全文的情感态度。 |

4.苏童在散文中擅长变换组合语言风格,如将典雅的文学语言与朴实的民间俗谚相结合,使得文本意蕴深刻,充满张力。请结合文本,完成下表。

| 本义 | 语境义 | 主旨义 | |

| (A)“下雨下雪狗欢喜” | 狗通人性,大雪飘飘象征丰年,主人高兴,狗也欢喜。 | B。 | 雪在童年记忆中纯洁美好,反映了孩子们的天真无邪与作者对自由美好的向往。 |

| (B)“邋遢冬至干净年” | A. | 江南百姓情愿牺牲一个冬至,也要过一个干净的无雨无雪的春节。 | C。 |

5 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

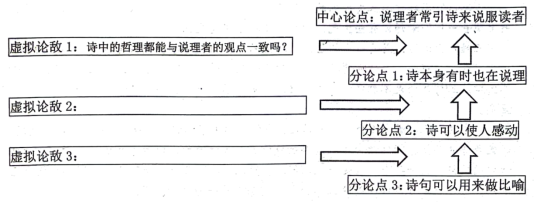

论说文要唤起读者理智,对作者的主张“同意”。诗,则要唤起读者情感,使他发生“同情”。一般说来,论说文很少有“诗意”。但是,基于种种原因,说理者常常引诗。首先,诗本身有时也在说理。朱熹的诗:“问渠那得清如许?为有源头活水来。”他是说,士人要时时读书近道, ① ,才能完善自身,涵养德性。其次,诗的长处是使人感动,使人的心灵融化。到了说理者手里,诗的这种性能可以用来化除对方心理上的抵抗,使所说之理有隙可乘,诗本来与论说文相反,这时却能 ② 。比如“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,李绅的诗,把农人的血汗指给我们看,使读者的心肠忽然软了下来,他们从心里赞同了主张节用的观点,爱惜粮食,杜绝铺张浪费。所以,说理者在引用诗句之前,首先要 ③ ,一面深入地“度理”,一面仔细地“衡情”。再次,除了借重诗“情”,说理者又常常拿诗句来做比喻,使自己要证明的事理生动鲜明。例如,( ),就可以形象地论证殉道者的血可以使真理发扬光大。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。2.将下列诗句填入文中括号内,最恰当的一项是( )

| A.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海” |

| B.“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟” |

| C.“落红不是无情物,化作春泥更护花” |

| D.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干” |

(1)2023年9月,第19届亚运会在杭州举行。你可以用柳永《望海潮》中“

(2)柳宗元在《种树郭橐驼传》中,用“

(3)步入高中以来,小刚未能养成良好的学习习惯,经常上课迟到。在一次谈话中,汪老师用古诗文中的语句鼓励他:“

有人曾建议学生在填报志愿时选择相应的有壁垒的专业,此事引起人们热议。“壁垒”原指古时军营的墙壁,泛指防御工事,也用来比喻对立的事物或界限。实际生活中也有各种各样的“壁垒”,如“贸易壁垒”“技术壁垒”“心理壁垒”等,“壁垒”一方面可以起到保护自己的作用,另一方面也可能使自己更加闭塞,影响效率和创新。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

(1)王安石在《答司马谏议书》中以盘庚迁都为例自我辩护,他认为盘庚在决定迁都时,“

(2)“江”与“月”的交融,往往会产生奇妙的诗意,如《琵琶行》中的“

(3)湖南洞庭湖风景名胜区拟举办摄影大赛,小张的作品展现了湖面的浩淼无涯,他想在照片上写两句诗,张老师认为不妨直接引用唐诗,比如“

频回首者,恐难远行;不回首者,亦难远行。

正值高三的你,常有“回首”与否的困惑,请你结合自身的学习感悟,给自己写一封信,鼓励自己更好地前行。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

10 . 阅读下面的文字,完成下面各题。

雪在石河子是常态,一年有半年会下雪。雪景固然可观,久了就有审美疲劳;但是如果

初雪即已遍地盈野,此后更是肆意抛洒。这儿的雪是那么的晶莹与坚脆,不像南方的雪,一见太阳就化为污水,你想亲近一下就把你的鞋弄得湿湿的。这儿的雪没有那么娇柔,你踏上去,它也还是晶莹的,而且报答给你“嘎——吱——”脆脆的声音。在这儿你可以真实地体验自己走路的节奏——我们很多时候都忘了自己的步伐以及自己究竟走得稳不稳。把脚踩下去就是一个完美的脚印,不过如果你慌乱了,对它不够信任,匆忙拔出,那么你的脚印可能瞬间就乱了,鞋里也灌上满满的积雪。用最闲逸的心态踏雪,用真诚倾听自己的脚步,踏踏实实地踩上去,安安心心地拔出来,完成旅程的每一个惊喜。如果可以,在脚印的前方,拖出一个浅浅的弧形。这时你回头看看,那片静谧的森林划下了一道轨迹——这就是我们的旅程呀。我们很多时候忙着生活,从来没有留一些时间回头看看自己的精彩,从而渐渐地迷失了自己。其实,回头看看,我们的脚印是如此的美丽。纵使你有凌波微步,还留雪上爪痕。踏雪有声,脚步或匆忙,或凝重,而声音亦随之变化:如西域歌曲,节奏瞬间难揣测;如中原古琴,端庄千古可想见。

2.下列句子中的“你”与文中加点的“你”,意义和用法相同的一项是( )

| A.“你的骨头痒了么?”王胡也站起来,披上衣服说。(《阿Q正传》) |

| B.这是为你,静静地睡着的大堰河所不知道的啊!(《大堰河——我的保姆》) |

| C.爷爷,你的船是不是正在下青浪滩呢?(《边城》) |

| D.如果不是有人把铁轨铺进深山,你怎么也不会发现台儿沟这个小村。(《哦,香雪》) |