诙谐书生形象在民间演艺中不断发展,形象的定型和传播借助了民间艺术的类型化特点。故事类型学研究指出,在民间故事中“变换的是角色的名称(以及他们的物品),不变的是他们的行动或功能”,这就使我们有可能根据角色的功能来研究故事。以元杂剧为例,形象设置往往依据其形象身份有所分工,不同形象类群具备不同的功能,女性往往是故事核心,功能上是被欺压、被侮辱的;权贵官员出场总是欺压百姓,是灾难的发动者;老年角色(父母或度婆)多为感情发展的障碍等等。

诙谐书生形象多出现在爱情戏中,起到配合和衬托的作用,逐步成为一种典型形象确立下来,为后世文学作品、市民文艺所不断效仿,甚至发展出专门的文人笑话。此类短小精悍的文人笑话成为文人创作进一步深化的基础,围绕书生的迂腐性格、浅薄才学和窘迫境遇,发展出不同的笑话类型。

首先是以读书人迂腐迷信为笑料,因文人所恪守的陈规与现实环境不相符而产生滑稽感。宋代陈正敏《遁斋闲览·谐噱》载有秀才“应举忌落字”的小故事。秀才犯忌落第,不喜用“落”字或音似,常以“安康”取代“安乐”,后派仆人看是否高中,仆人也只能回答“康了”。读书人饱读诗书,却受困于陈规,为避忌讳想尽办法,在人前求全体面,却暴露了虚弱本质,闹了笑话。第二类以读书人不学无术、死读书来制造笑料。《书低》载有一则书生趣事:秀才借用僧房读书,书童反复取来典籍给他,他却都抱怨过“低”,僧人以为是不满于经典,原来居然是嫌拿书当枕不够高。所谓的饱学之士悠哉混日子的窘态被拿来揶揄逗趣。第三类围绕书生的穷酸和爱面子。《咬饼》中,穷酸老师饥饿,用咬出个月亮来哄骗孩子的吃食,偏偏碰上不舍得食物的纯真孩童,师生抢饼,居然把孩子手指咬伤了。穷酸之窘态跃然纸上,妙趣横生。

从民间文艺到文学书写,诙谐书生形象逐步摆脱爱情戏中的角色定位,体现出更具文人特点的诙谐性格,为丰富叙事文学的人物形象塑造提供了素材。明清文学谐谑之风盛行,文人搜索民间故事笑话加工润色或亲自创作,官场、市井、儒林无不可戏谑,笑话这类短篇叙事所勾勒的诙谐书生形象,几乎成为白话小说中文人形象的主要面貌。《儒林外史》中,有为宴请精打细算的胡三公子,宴请前买鸭子怕不够肥,拔下耳挖来戳戳鸭脯上的肉,掐了还把剩下的骨头装回家。西湖雅集,本是风雅之事,与胡三公子的寒酸小气相联系,让人忍俊不禁。还有尚在丁忧的范进去汤知县处打秋风,饭前各种忸怩作态,为遵制反复挑剔餐具,最终还是忍不住吃了个大虾元子,原先居丧守制的道学形象瞬间瓦解。

他们虽然有着各种性格弱点,却无一不是以诙谐可笑的面貌示人,喜剧性的塑造手法在成熟的叙事文学中蕴含着写作者更深的创作意图。但从形象发展轨迹看,构成形象最核心的“诙谐”意趣自形象生成时就已深植其中,借助民间文艺圈共享故事和形象类型的创作手法,完成了从口头传播的民间文艺向文人书写的书面文学传播发展的进程,最终成为稳定的文学形象类型。

(摘编自潘超青《论“诙谐书生”形象的生成、传播与文化构因》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.民间艺术所具有的类型化特点有助于诙谐书生形象在民间演艺中逐渐定型、传播和发展。 |

| B.诙谐书生形象的定型并非一蹴而就,其经历了民间文艺、书面文学等阶段,为文人创作提供素材。 |

| C.诙谐书生形象丰富了叙事文学中的人物形象塑造,他们是白话小说中经常出现的主要文人形象。 |

| D.“诙谐”的意趣贯穿了诙谐书生形象发展的始终,这寄托着创作者包裹在喜剧背后的创作意图。 |

| A.文章举元杂剧中女性、权贵官员、老年角色具有相对固定的不同功能的例子,意在证明民间艺术的形象设置是类型化的。 |

| B.文章第三段列举多篇文人笑话,以“首先”“第二类”“第三类”为序,使文章条理清晰,证明诙谐书生形象有不同类型。 |

| C.文章转述文人创作时,语言简洁,夹叙夹议,“妙趣横生”“忍俊不禁”等词语体现了作者对这些诙谐书生形象的态度。 |

| D.文章通过胡三公子寒酸小气与西湖风雅的对比,范进忸怩作态与违反守制的对比,通过戏谑儒林凸显了明清文学的诙谐。 |

| A.《窦娥冤》中各个形象自有其功能,如窦娥是故事的核心,功能上是被欺压的。 |

| B.我们能够根据角色的功能来研究故事是建立在故事类型学研究成果的基础上的。 |

| C.相较于爱情戏,诙谐书生形象在文学书写中的角色定位和作用都发生了变化。 |

| D.诙谐书生形象各有其性格弱点,本文作者对他们诙谐可笑的面貌持嘲笑态度。 |

王羲之,字逸少,司徒导之从子也,祖正,尚书郎。父旷,淮南太守。元帝之过江也,旷首创其议。羲之幼讷于言,人未之奇。年十三,尝谒周顗,顗察而异之。时重牛心炙,坐客未啖,顗先割啖羲之,于是始知名。及长,辩赡,以骨鲠称,尤善隶书,为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。深为从伯敦、导所器重。

起家秘书郎,征西将军庾亮请为参军,累迁长史。亮临薨,上疏称羲之清贵有鉴裁。迁宁远将军、江州刺史。羲之既少有美誉,朝廷公卿皆爱其才器,频召为侍中、吏部尚书,皆不就。扬州刺史殷浩素雅重之,劝使应命。时殷浩与桓温不协,羲之以国家之安在于内外和,因以与浩书以戒之,浩不从。及浩将北伐,羲之以为必败,以书止之,言甚切至。浩遂行,果为姚襄所败。复图再

又与会稽王笺陈浩不宜北伐,并论时事曰:“古人

时骠骑将军王述少有名誉,与羲之齐名,而羲之甚轻之,由是情好不协。述先为会稽,以母丧居郡境,羲之代述,止一吊,遂不重诣。述每闻角声,谓羲之当候己,辄洒扫而待之。如此者累年,而羲之竟不顾,述深以为恨。及述蒙显授,羲之

羲之既

| A.任国钧者/引咎责躬/深自贬降/以谢百姓更与朝贤/思布平政/除其烦苛/省其赋役/与百姓更始/庶可以允塞群望/救倒悬之急 |

| B.任国钧者/引咎责躬/深自贬降/以谢百姓/更与朝贤/思布平政/除其烦苛/省其赋役/与百姓更始/庶可以允塞群望/救倒悬之急 |

| C.任国钧者/引咎责躬/深自贬降以谢百姓/更与朝贤思布平政/除其烦苛/省其赋役/与百姓更始/庶可以允塞群望/救倒悬之急 |

| D.任国钩者/引咎责躬/深自贬降以谢百姓/更与朝贤/思布平政/除其烦苛/省其赋役/与百姓更始/庶可以允塞群望/救倒悬之急 |

| A.“复图再举”与《逍遥游》中“举世誉之而不加劝”中的两个“举”字含义不同。 |

| B.“古人耻其君不为尧舜”与“羲之耻为之下”中的两个“耻”字的含义和用法相同。 |

| C.“遂称病去郡”与“羲之既去官”中的两个“去”字的含义与用法相同。 |

| D.“我卒当以乐死”与《荆轲刺秦王》中“卒起不意”中的两个“卒”含义相同。 |

| A.王羲之才华出众,受人赏识。在宴席上受到周顗赏识,任职后受到庾亮赏识,庾亮在去世前还曾上书称赞他的才能,夸赞他有鉴别决断的能力。 |

| B.王羲之洞察时局,富有远见。他观察形势后劝阻殷浩不要北伐,但未被采纳,北伐果然失败,他又给殷浩写信陈述要确保万无一失后再决定下次出征。 |

| C.王羲之清高淡泊,不慕名利。王羲之虽有辩才且受人爱戴,受朝廷认可,但并不钻营功名,他辞官后,在父母墓前再次表明不再为官的心志。 |

| D.王羲之热爱山水,喜好游历。王羲之离开官场后,赏景、打猎、垂钓,采摘草药,遍游名山,泛舟沧海,他在游览名山大川的过程中非常自在快乐。 |

(1)羲之既少有美誉,朝廷公卿皆爱其才器,频召为侍中、吏部尚书,皆不就。扬州刺史殷浩素雅重之,劝使应命。

(2)时东土饥荒,羲之辄开仓振贷。然朝廷赋役繁重,吴会忧甚,羲之每上疏争之,事多见从。

材料一:

“不敢和别人对视交流,一紧张脖子就发抖。”“平常别人看不出来,但实际上碰见个熟人,脑袋空白五秒,然后不知所措,最后掉头就跑,实在太近,就装作不认识和视力不好。”这些是一些“社恐人”真实的内心自白。

近日,“社恐成为年轻人的流行病”这一词条上了热搜。“社恐”的全称是“社交恐惧症”,当然,这并非指的是医学上的病症,而是用来描述一部分人见到陌生人,或者是不那么熟悉的人就紧张地说不出话、想躲避社交的一种心理状态。

相关调查显示,自2016年以来,“社交恐惧”一词的网络检索率便持续攀升。社交恐惧似乎已经成为年轻人的流行病。具体到一个人来说,如果这个人有“社交恐惧症”,那么他在和陌生人或者说不那么熟悉的人打交道时会陷入纠结。一方面,他需要与人的正常的沟通和交流,另一方面,他却惧怕这种沟通和交流。这种“自身的需要”和“内心的惧怕”之间的拉扯,让他们中的不少人陷入了“社交焦虑”。

“社交恐惧”在一个人的学生时代,影响可能并不是那么明显。因为学生时代接触到的人多为同学、亲友,这也意味着社交压力没有那么大。但当这些年轻人开始工作、进入社会时,需要面临跟不同人沟通协作时,“社交恐惧”给人生活和工作带来的显性的负面影响,在新的社会语境下就会被放大。比如,就有不少人在网络上询问如何跟领导打招呼,如何跟同事相处等问题。“社交恐惧”深刻地影响一个人与周围环境的“交互”,因而,也就越来越多的人意识到,需要去正视“社交恐惧症”。

需要认识到的是,“社交恐惧症”有其产生的社会背景。“社交恐惧症”只是一些人在社会语境变化下,自然而然产生的一种社交习惯,其本身并不包含价值判断。放在如今的社会语境下,“社交恐惧症”似乎是一种年轻人的“时代病”,背后折射出的其实是当代社会生活规则的深刻变化。在传统的“熟人社会”,在“熟人好办事”这一规则下,人们需要多参与社交来增加自己与社会的联系、便利自己的生活。

但随着城市化的发展,社会由“熟人社会”进入了“陌生人社会”,人与人之间的交流更多遵循某种既定的规则而非“人情社交”。可以说,人与人的社交不再依赖传统的“熟人社会”的规则。经济形态的变化,社会规则的演进,让一些人的“人情社交”需求下降了,与人打交道的需求也就变得没有那么迫切。

我们倒不必过度规训年轻人,让他们敢于社交、勇于社交,不妨多看看他们的成长环境,城市空间提供了某种更加个人化的行为模式。对社交的拒绝,其实也可以视为一种进步——年轻人通过自身的努力,即可实现自我满足。

当然,在可见的历史时空,社交依然是一种“刚需”。再多的恐惧,社交也终归是需要的。从“社交恐惧症”的这波网络讨论里,社会也应当有所省思。比如,人们到底需要怎样的社交模式?是繁文缛节还是畅快简单,是虚情假意还是直来直去?这些,恐怕是这个话题更宏观的公共意义。

(摘编自《潇湘晨报》《年轻人不爱社交了吗?》)

材料二:

真正符合医学诊断标准的“社恐”人群比例其实非常低。正如一些心理专家所言,大多数人的“社恐”并不是病,如今被泛化使用的“社恐”一词,更多时候是一种用来逃避现实社交的托词。

“社恐”真的是年轻人的“流行病”吗?步入数字化时代,身为互联网原住民,更习惯于线上表达的青年一代,固然可以依托网络享受数字生活带来的便捷高效,并减少了令他们“恐惧”的真实社交,但这真的是一种好现象吗?线上“狂欢”、线下“沉默”,为什么不少年轻人会发出“数字化时代更友好却更孤独”的感叹?

华东师范大学心理学副教授汪晨波在接受采访时介绍,“社交恐惧症”本指一种精神障碍,有研究显示,“社恐”在人群中大约占比10%~15%,但真正确诊的只有2%甚至更少。简言之,绝大多数人并非真的患有“社恐”。

他认为,不少年轻人自称“社恐”,其中的一个重要原因是,对来自他人的否定或批评高度敏感。尤其在12~24岁这一阶段,随着青少年自我意识的觉醒,特别在意来自他人的评价,希望获得他人的认可和喜欢,害怕在人际交往中的失败。

“人天然地会对陌生情境感到恐惧,在现实中‘练习’得少、经历也少,容易产生‘社恐’的错觉。”在汪晨波看来,随着互联网的高速发展,尤其是年轻一代更习惯于网上交流,他们参与的线下社交比上一代人更少,所以面对陌生场景,更容易紧张。其实,不止年轻人,汪晨波举例说,从偏远山村来到大城市,即便是深谙社交技巧的成年人,面对不熟悉的生活情境、社会规则等,也容易“社恐”。

(摘编自《文汇报》《“社恐”是年轻人的“流行病”?》)

材料三:

在围绕“社恐”的讨论中,不少网友提及,随着数字化时代的来临,更包容的社会氛围,貌似对“社恐”也更友好。比如,扫码点餐、网上买菜等应用场景的落地,开始逐渐代替日常生活中的陌生人交际,而发达的社交媒体和丰富的线上娱乐,也满足人们“足不出户”即可实现交友、休闲、娱乐等多样的需求。

数字化的生活方式客观上减少了人与人面对面的交往。线上“狂欢”、线下“沉默”,可以说成了很多年轻人的生活“常态”。但不少学者也同时观察到:虽然就通信方式、交友渠道、信息获取而言,现在都要比以往更发达,但不少年轻人的内心却愈发孤独。

一位社会学学者告诉记者,在疫情前,他曾做过关于城市独居青年孤独感的上门调查。他原本做好了吃“闭门羹”的准备,但出乎意料的是,大多数人都很愿意和他这个陌生人倾诉一番,因为他们觉得自己没有知心朋友。

为什么有的人会既“社恐”又孤独?出现这种情况,又该如何与自我和解?对此,有学者在接受采访时也试图给出回答:人是社会性动物,既拥有丰富的虚拟世界、强大的内心世界,并同时在线下的人际交往中获得支持,当我们做到这一点时,或许才能达到一个相对理想的状态。

(摘编自《文汇报》《真诚永远是最好的社交能力》)

材料四;

虽然“社恐”的标签在年轻人中十分流行,听上去这也算不上是件事儿,更像是一种自嘲,但不少大学教师关注到:在校园里,如何处理好社交问题,确实是青年学子绕不过去的一道坎,需要正确面对。

华东政法大学文学教授杜素娟时常接到大学新生求助。有一则求助大意如下:刚来到一个陌生的环境,上课、吃饭时总是一个人,不像高中时一直和小伙伴们成群结队,自己由于“社恐”心态作祟,难以交到新朋友,倍感困扰。

“假如你是‘社恐’,该如何融入新的环境,处理好与室友的关系?”杜素娟以这一场景举例。确实,随着暑假过半,不少准大学生将在下个月迈入校园、开启新的生活。相比过去大学宿舍的八人间,如今的“标配”一般是四人间,住得更宽敞,但人际关系问题比过去更加突出。

她分析,与从小适应集体生活的父辈不同,00后个性更鲜明、自我意识强烈,往往不愿意妥协、牺牲个人空间,在人际关系应对方面经验略显不足。

“部分学生确实存在一些社交能力欠缺,需要在集体生活中历练,补上成长中的这一课。因为今后无论他们的社会角色是什么,学会与人合作、沟通都是必要的。”但杜素娟也同时强调,对于“社恐”,要做出区分。到底是勇敢拒绝“无效社交”,还是由于自身自信不足、恐惧与人交往——青年人学会正确看待社交的意义,找到适合自己、感到舒适的状态很重要。

“结交一两个气味相投的朋友,顺其自然地被群体接纳、融入环境,比‘乞讨’一份社交关系更加健康。年轻人不必过于焦虑短时期内对社交的不适应,更无需认为自己社交不活跃就是人生很失败。”杜素娟说。

(摘编自《文汇报》《社交不活跃不等于人生很失败》)

1.下列对材料相关内容的理解和概括,正确的一项是( )| A.随着“社交恐惧”一词的网络检索持续升高,“社交恐惧”已经成为现在年轻人的流行病。 |

| B.当人们在“自身的需求”和“内心的恐惧”之间拉扯时,人们都会不自觉地陷入“社交焦虑”。 |

| C.越来越多的人意识到需要去正视“社交恐惧症”是因为“社交恐惧”深刻地影响了人们与周围环境的“交互”。 |

| D.经济形态的变化,社会规则的演进,让年轻人的“人情社交”需求下降了,年轻人也就没有了与人打交道的需求。 |

| A.人们既拥有丰富的虚拟世界和强大的内心,又能在线下的人际关系中获得支持,就一定能够达到一个相对理想的状态。 |

| B.数字化时代的来临,更包容的社会氛围,貌似对“社交恐惧”更友好,但是很多年轻人的内心却更加孤独。 |

| C.一位社会学学者在做关于城市独居青年孤独感的上门调查时,大多数人因为觉得自己没有知心朋友,所以很愿意向学者倾诉一番。 |

| D.与“乞讨”一份社交关系相比,结交一两个气味相投的朋友,顺其自然地被群体接纳、融入关系更加健康。 |

浣溪沙

张孝祥

霜日明霄水蘸空,鸣鞘声里绣旗红,澹烟衰草有无中。

万里中原烽火北,一尊浊酒戍楼东,酒阑挥泪向悲风。

【注】这首词写于宋孝宗乾道四年(1168年),当时词人身处宋金交战的前线荆州。

1.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

| A.一、二句从视觉听觉的角度写景,描写了秋日晴空、天水相连、鞭声响亮、红旗耀眼的景象。 |

| B.上阕勾勒的图景虽明丽壮阔,实则以乐景衬哀情,与“澹烟衰草”一起传达出词人感伤的心境。 |

| C.下阕抒写词人对烽火遍地的中原的无尽担忧,尾句中“挥泪向悲风”更是突出了词人的悲愤。 |

| D.本词词意悲壮,气势雄健,意蕴丰厚,表达了词人收复中原的坚定信念,体现出豪放派的词风。 |

材料一:

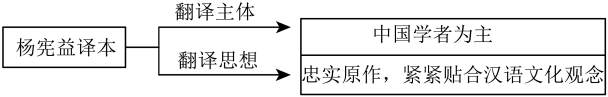

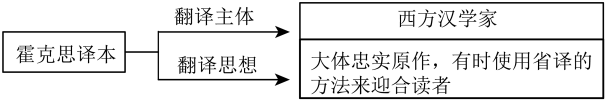

中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。传教士以外的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二:

翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来?”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度的接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三:

从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《(红楼梦)与The Story of the Stone——谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》)

1.下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。 |

| B.学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。 |

| C.现有汉学书目的统计表明中国学者作为典籍翻译主体的比例并不高,这与我国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚有关。 |

| D.近年来中国文化“走出去”所遇到的障碍,让本土的翻译经验与西方翻译理论孰优孰劣成为一个学者们竞相讨论的问题。 |

赵惠文王三十年,相都平君田单问赵奢曰:“吾非不

马服【注】曰:“君非徒不达于兵也,又不明其时势。夫吴干之剑,肉试则断牛马,金试则截盘匜;薄之柱上而击之,则折为三,质之石上而击之,则碎为百。今以三万之众而应强国之兵,是薄柱击石之类也。且夫吴干之剑材,难夫毋脊之厚,而锋不入;无脾之薄,而刃不断。兼有是两者,无钩繯镡蒙须之便,操其刃而刺,则未入而手断。君无十余、二十万之众,而为此钩繯镡蒙须之便,而徒以三万行于天下,君焉能乎?且古者,四海之内,分为万国。城虽大,无过三百丈者;人虽众,无过三千家者。而以集兵三万,距此奚难哉!今取古之为万国者,分以为战国七,能具数十万之兵,旷日持久,数岁,即君之齐已。齐以二十万之众攻荆,五年乃罢。赵以二十万之众攻中山,五年乃归。今者,齐、韩相方,而国围攻焉,岂有敢曰,我其以三万救是者乎哉?今千丈之城,万家之邑相望也,而

(选自《战国策·赵策三》)

【注】马服,即马服君,指赵奢。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.单闻之帝王之兵/所用者不过三万/而天下服矣/今将军必负十万/二十万之众乃用之/此单之所不服也/ |

| B.单闻之/帝王之兵/所用者不过三万/而天下服矣/今将军必负十万/二十万之众乃用之/此单之所不服也/ |

| C.单闻之/帝王之兵/所用者不过三万/而天下服矣/今将军必负十万/二十万之众/乃用之/此单之所不服也/ |

| D.单闻之帝王之兵/所用者不过三万/而天下服矣/今将军必负十万/二十万之众/乃用之/此单之所不服也/ |

| A.“吾非不说将军之兵法也”与“秦伯说”(《烛之武退秦师》)两句中的“说”字含义相同。 |

| B.“此坐而自破之道也”与“列坐其次”(《兰亭集序》)两句中的“坐”字含义相同。 |

| C.“操其刃而刺”与“大王来何操”(《鸿门宴》)两句中的“操”字含义不同。 |

| D.“而索以三万之众”与“大渡桥横铁索寒”(《七律·长征》)两句中的“索”字含义不同。 |

| A.田单不满意赵奢的用兵策略,认为赵奢的做法不攻自破、坐以待毙,是不可取的。 |

| B.面对田单的质疑,赵奢虽然严厉地指责了田单,但还是详细地解释了自己的策略。 |

| C.赵奢以吴国、干国的利剑类比,来向田单说明他派出大量兵将参与作战的必要性。 |

| D.赵奢认为古时候以三万兵士攻打城邑很容易成功,但当下却只能攻下城墙的一角。 |

(1)君非徒不达于兵也,又不明其时势。

(2)都平君喟然太息曰:“单不至也!”

家风家训是一个社会最基础、最直接、最有效的教育方式,这种润物细无声的影响,可触及灵魂并涤荡心灵,所表现出来的道德约束力,往往比正式制度更有力度,更具有持久性、稳定性和连续性。因此,以新时代的话语表达赋予传统家风以新的内涵,梳理和萃取其思想精华,推进传统家风的创造性转化,建设新时代的优良家风文化,是一个重要课题。

社会主义核心价值观是推动我国各方面发展的强大精神支柱,也是优良家风家训的基本内容。要通过对主流道德规范的自觉遵守与主流价值观的自觉维护,提高家庭中每一个人的修养,从而确保家风建设符合我国精神文明建设以及社会和谐发展的要求,为良好社会风气的形成奠定基础。另一方面,以社会主义核心价值观为优良家风的基本内容,能使社会主义核心价值观具体化、生活化,真正做到深入浅出,利于民众接受,推动每个人在家做到尊敬父母、知书达礼、讲求诚信,在社会上展现出遵纪守法、爱国敬业、诚信友善等品质。

一个和谐的家庭必定建立在家庭成员融洽的关系之上。从更为宽泛的角度来看,家庭的人性滋养还能让我们跳出小家庭的认识格局,置身于时代的进步当中。当每个人都能用仁爱温情去看待身边人、处理身边事的时候,社会的人际关系将更加融洽,由此带来“好家风促进好社风”的成果。正所谓“取诸人以为善,是与人为善也,故君子莫大乎与人为善”。

当然,优良的家风还需要有一种约束机制与之互补,这就是责任。责任与感情并举的伦理规范应该是家庭伦理的基本准则,同样也是优良家风建设的基本准则。作为子女,我们有赡养父母的责任;作为配偶,我们有尊重婚姻的责任;作为父母,我们有教养子女的责任;作为社会的一分子,我们要同社会成员守望相助,有为社会服务的责任;作为国家的一分子,我们有为国家和民族贡献力量的责任。责任是家风建设的基础,只有融入家庭责任的因素,树立“爱家”“担当”意识,承担起每个人应尽的责任和义务,才能建设好优良家风。

民主协商、和谐相处是优良家风建设的基本方式。传统社会的家风有着严格的等级制度,而对平等的追求则是近百年新家风嬗变的肇始。新时代的优良家风,要做到和谐相处,就必须做到民主平等,这既是对传统权威型家庭的超越,也是衔接新时代发展潮流的方向,真有重大的时代意义。保障家庭成员的民主平等表现在生活中相互关心,事务上积极支持,家庭教育上充分沟通,事关个体和家庭利益都要互相协商。当然民主并不等于是无条件的自由,要制定适当的家庭规范,约束家中的每个成员。

中国优秀的传统家风家训文化不等于是古代的家风家训文化。坚持古为今用、推陈出新,才能充分认识和发掘传统家风文化的现代价值,为建设与时俱进的新时代优良家风文化提供新的精神动力和智力源泉。

(摘编自叶舟《涵养新时代的好家风》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.家风家训是一种社会教育方式,具有润物细无声的特点,其道德约束力比正式制度更有力度。 |

| B.社会主义核心价值观被具体化、生活化后,成为优良家风的基本内容,可以有利于民众接受。 |

| C.家庭成员关系融洽不仅是家庭和谐的基础,还可促进时代的进步,使社会人际关系更加融洽。 |

| D.新时代的优良家风,要做到和谐相处,凡事要充分沟通,相互协商,要有民主,也要有集中。 |

| A.文章从家风家训的意义谈起,然后提出论点:创造性地转化传统家风以建设新时代的优良家风文化。 |

| B.文章从精神文明建设和社会和谐发展的高度指出要将社会主义核心价值观纳入优良家风教育。 |

| C.文章理论联系实际,认为只有承担起每个人应尽的责任和义务,才能建设好优良的家风文化。 |

| D.文章先破后立,指出新时代的优良家风要做到和谐相处,就必须做到民主平等,并充分沟通协商。 |

| A.对主流道德规范的自觉遵守与主流价值观的自觉维护,为良好社会风气的形成奠定基础。 |

| B.优秀的传统家风家训不等于是古代的家风家训,但它却充分体现了中华民族的精神基因。 |

| C.我们只有承担起属于自己的责任,才能真正做到爱父母、爱配偶、爱子女、爱社会、爱国家, |

| D.对传统家风家训进行批判、改造、扬弃和重建,是我们涵养新时代优良家风的坚实基础。 |

窦朗州见示与澧州元郎中早秋赠答命同作①

刘禹锡

邻境诸侯同舍郎②,芷江兰浦恨无梁。

秋风门外旌旗动,晓露庭中橘柚香。

玉簟微凉宜白昼,金笳入暮应清商③,

骚人昨夜闻鶗鴂④,不叹流年惜众芳。

【注】①此诗作于作者担任连州刺史期间。连州、朗州、澧州三州相邻。②同舍郎:同居一舍的郎官。后亦泛指僚友。③清商:商声,古代五音之一。古谓其调凄清悲凉,故称。④鶗鴂:杜鹃鸟。古人常闻其声而感时光之流逝。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.诗人与窦朗州、元郎中距离较近却很难见面,“恨无梁”透出浓浓遗憾之情。 |

| B.颔联“秋风”照应了题目中的“秋”字,“橘柚香”以物象暗示这时是秋季。 |

| C.玉簟微凉而只适宜于白昼,写秋气侵入;金笳奏出清商之音,写秋声感心。 |

| D.诗人表达伤感之情,却用了诸多具有欢悦色彩的意象,如玉簟、金笳、众芳等。 |

太宗淳化元年二月,登州饥,诏赈之。五月辛卯,令刑部署详覆官六员,专阅天下所上案牍,勿复

(节选自《续资治通鉴•卷第十五》,有删改)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.其父母讼/于州命录事参军鞠之/录事尝贷钱于富民不获/乃劾富民父子数人共杀女/奴弃尸水中/遂失其尸/罪皆应死/富民不胜拷掠/ |

| B.其父母讼于州/命录事参军鞠之/录事尝贷钱于富民/不获乃劾富民父子数人共杀女/奴弃尸水中/遂失其尸/罪皆应死/富民不胜拷掠/ |

| C.其父母讼于州/命录事参军鞠之/录事尝贷钱于富民不获/乃劾富民父子数人共杀女奴/弃尸水中/遂失其尸/罪皆应死/富民不胜拷掠/ |

| D.其父母讼/于州命录事参军鞠之/录事尝贷钱于富民/不获乃劾富民父子数人共杀女奴/弃尸水中/遂失其尸/罪皆应死/富民不胜拷掠/ |

| A.“勿复遣鞠狱吏”与“太守即遣人随其往”(《桃花源记》)两句中的“遣”字含义相同。 |

| B.“帝闻之”与“不求闻达于诸侯”(《出师表》)两句中的“闻”字含义相同。 |

| C.“卒皆毁之”与“率疲弊之卒”(《过秦论》)两句中的“卒”字含义不同。 |

| D.“密使人访女奴”与“其土欲故,其筑欲密”(《种树郭橐驼传》)两句中的“密”字含义不同。 |

| A.太宗非常重视各地案子的审理工作,他要求刑部安排详覆官查阅各地呈上的卷宗;地方上有了大案,他派御史台的推勘官前往审理,还亲自过问情况。 |

| B.太宗非常节俭,他要求左藏库销毁金银器皿之类,退朝后总是戴华阳巾,穿粗布衣服,里面的衣服也是质地较次的丝织品,而且都经过多次浣洗。 |

| C.姚益恭清廉能干,他担任兴国军判官时就以此而闻名;在须城任职时境内大治,刑具都没有使用过。采访使了解这些情况后上报,太宗就赏赐了姚益恭。 |

| D.刑部详覆官王济因为喜好言事而惹恼了太宗,结果被贬为镇州通判;他在镇州不屈服于态度傲慢的长官,对犯法者严惩不贷,太宗知道后非常高兴。 |

(1)诸州有大狱,则乘传就鞠,帝必谕之曰:“无留滞。”

(2)戍卒恣暴不法,夜或焚民舍为盗,济廉得,立斩之。

送七兄①赴扬州帅幕

陆游

初报边烽照石头,旋闻胡马集瓜州。

诸公谁听刍荛策②,吾辈空怀畎亩忧。

急雪打窗心共碎,危楼望远涕俱流。

岂知今日淮南路,乱絮飞花送客舟。

【注】①七兄:指陆游仲兄陆濬,行七。②刍荛策:刈草曰刍,析薪曰荛。指樵夫而言。刍荛(chúráo)策:普通人的意见。这里谦指自己的政见。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

| A.首联以简洁的笔墨概括了金兵南犯的经过,也交代了写作背景。 |

| B.颔联写诗人多次向朝廷提出抗敌复国的军事策略和政治措施,皆被采纳重用。 |

| C.颈联两句借景抒情,益见其愤慨之烈,痛苦之深。 |

| D.尾联点出送行之意,以“乱絮飞花”来表达深情缱绻之意。 |