2020届福建省漳州市高三三模语文试题

福建

高三

三模

2020-06-12

106次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

席卷全球的疫情,给我们带来苦难的同时也催生了一些新的文化现象。其中你来我往在捐赠物资上贴“寄语”,甚至成为一些国家展示文化内涵的一种有趣方式。“寄语”中摘录的我国优秀传统诗词名句或者类似诗词的偶句,传递了温情,也赋予了疫情期间独特的“寄语文化”。

其发端,是今年2月初我国疫情暴发时日本捐赠物资上所贴的“山川异域,风月同天”,“岂曰无衣,与子同裳”,“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”等诗词名句,当时暖哭了无数中国网友。

在日韩等国暴发疫情后,中国无论是中央或地方政府,还是各大企业、民间组织,都不约而同地在援外物资包装上贴上颇为精当的中国古诗词或者受捐国诗词名句,准确地传递我们的一片真情。比如中国向日韩提供的抗疫物资,贴有“投我以木桃,报之以琼瑶”“道不远人,人无异国”等;中国援助法国的医疗物资贴有“千里同好,坚于金石”,这些都在各国民众中引起广泛共鸣。中国企业给意大利的捐赠物资上,写着:“消失吧,黑夜!黎明时我们将获胜!”此句出自意大利歌剧《图兰朵》,其讲述的中国公主的故事,让人感动于文化的关联和爱的回赠。

其实赠物附诗这一“寄语文化”现象,在我国已有3000多年历史。从《诗经》“投我以木桃,报之以琼瑶”到汉代李陵苏武赠物附诗,尤其是大唐王朝中外之间的朝贡赐赠附诗,使这一“寄语文化”达到高潮。日本长屋王派遣唐使赠大唐袈裟附诗曰:“山川异域,风月同天。寄诸佛子,共结来缘。”唐玄宗赐赠日本遣唐使礼物所附诗《送日本使》有日“日下非殊俗,天中嘉会朝”,夸奖日本和大唐一样都是礼仪之邦,懂得来大唐“会朝”。至于唐朝文人之间赠物附诗,更是日常生活的一部分,如孟浩然赠朋友宝剑附诗曰“分手脱相赠,平生一片心”。

日本是对大唐文化理解和接受最为深入的国家之一,深知诗词对于中国人、中国文化的特殊意义,故而在我国暴发疫情的艰难时刻给予物质捐助的同时,选择诗词作为“寄语”。那么,诗词或类似诗词的偶句在中国文化中的特殊性在哪里呢?笔者认为最主要有三点:一是精炼雅致的语言,二是真挚深厚的情感,三是和谐优美的节奏。在疫情封城封区的压抑中,这些要素构成了很大的精神安慰,或者说精神能量。

如果再把视野放宏观一点看,在历史上疫情对于文化都能产生一定的影响。东汉末年的伤寒大疫导致“生民百遗一”,促使魏晋人重新思考应该怎样活着,从而促进了魏晋文化中“魏晋风度”的形成;14世纪欧洲黑死病的暴发,促使人们思考如何摆脱宗教的束缚,从而推动了欧洲的文艺复兴运动。

以诗词为核心的“寄语文化”说明我们对传统优秀诗词的活学活用,能让它们在新时代发出新的光与热。这些“寄语”让所赠物资增加美感,更具温度,以文化的软实力把双方的心拉得更近。今年春节播出的《中国诗词大会》第五季在疫情高峰时期仍创下电视节目收视纪录,说明以诗词为代表的中华优秀传统文化正在融入我们的生活。而捐赠“寄语文化”再一次让诗词走向世界,以一种富有温情的形式与世界进行交流.也让我们对中华优秀传统文化的未来充满期待。

(摘编自李定广《捐赠“寄语”为何钟爱传统诗词》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.席卷全球的疫情,催生了能展示世界各国文化内涵又充满温情的“寄语”文化。 |

| B.由于难以从现代诗词中找到合适的语句,日本选用中国古代诗词名句作为寄语。 |

| C.历史上每一次的疫情暴发,都能促进人们对现实的思考,并产生新的文化潮流。 |

| D.以诗词作为核心的“寄语文化”,让我们深切感受优秀传统文化的魅力和活力。 |

| A.文章的论证具有宏观的视野,既立足于现实又观照了历史,还有对未来的展望。 |

| B.文章阐述中日之间诗词寄语的历史现象,意在论证日本对中国赠物附诗的必然性。 |

| C.文章以援外物资贴上诗句的事例,论证中国以富有内涵的诗词名句传递真情的效果。 |

| D.文章主体部分对寄语的作用及其历史文化背景进行论述,由点及面,思路清晰。 |

| A.日本选择在语言、情感、节奏上颇具特色的中国传统诗词作为寄语,是为了迎合人们在疫情封闭期间特定的精神需求。 |

| B.在全球疫情暴发后,大量中国援外物资及其所附上的“寄语”,为增进彼此友谊和我国向世界传播优秀文化提供了可能。 |

| C.习总书记说:“提高国家文化软实力,要努力展示中华文化独特魅力。”疫情期间我国在捐赠物资上寄语正是这一理念的践行。 |

| D.捐赠“寄语”钟爱中国传统诗词,意味着挖掘与开发中华优秀传统文化,既能增强文化自信又彰显对世界文明发展的贡献。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 归纳要点,概括中心

材料一:

疫情期间,大规模的线上教育正催化“教”与“学”方式的重生,促使线上教育朝着系统化、多元化、个性化的方向发展的同时,这场课堂改革终将带给教育更有力的发展。线上教育不同于线下教育。线下教学,教师的呈现非常关键,对学生的监控也目之能及,对课堂资源的选择,教师起了决定性作用。而线上教育时教师不能直观监控学生状态,“教”不是取决于教师的呈现,而取决于“教”是否能有效促进学生的“学”,教师的“教”就要在众多资源和方式中去准确选择。教师要提升信息技术运用能力、多种平台资源的整合能力及团队协作能力。

教育现代化是以学为中心,构建终身学习的社会体系是其根本。5G时代、互联网+、人工智能等多元平台在生活中的广泛运用,无一不给新的教育改革吹响号角。只因这场疫情,一切不约而同来到面前。未来教育中,自主学习和团队协作是重要能力。如在线教学,从课程规划的顶层设计和分工合作,到课程实施的具体实践,再到课程评价的交流分享,需要教师、管理团队,还要有专业人员的技术支持。疫情给教育提供了发展新契机。大规模的在线教育需要怎样的规划设计、技术支持、教师能力?学习需要以怎样的方式出现?这都是值得研究的课题。

(摘编自李青青《在这次疫情里,重新定位“教”与“学”》)

材料二:

北师大心理健康与教育研究所所长边玉芳在接受媒体采访时说:疫情这种社会重大事件中很多东西是无法通过教科书教给孩子的,家长可以借此机会发挥家庭教育职能,从自我管理能力的养成、感恩与责任感的教育、信息筛选能力的培养、生命教育和职业生涯教育等方面挖掘教育素材。疫情为整个教育社群重新定位学校教育和家庭教育提供了难得机会。家庭教育不应随着疫情的“潮头”退去,而应得到全社会高度重视。随着人工智能时代到来,传统的集中制、大一统的学习方式,在网络平台等技术强有力支持下,在家学习势必成为学生受教育的重要组成部分。新时代,家长如何履行责任可能决定学生成长的“空间”。

关于“家长是更多地关注子女的学习还是生活好”,北师大“区域教育质量健康体检”项目团队的数据分析如下:

不同年级家长参与方式对学生成绩的影响

A 父母参与子女学习多,生活多 B 父母参与子女学习多,生活少

C 父母参与子女学习少,生活多 D 父母参与子女学习少,生活少

当然,家长参与只是家庭教育的一个侧面,在教育资源供给、内容规划、教养方式选择、树立正确榜样等方面,多数家长当前能为孩子提供的支持与真正实现“家庭教育为主体的全人教育系统”之间,还有很长的路要走。近日,浙江省教育厅厅长陈根芳的发言提到家长在教育的与时俱进方面存在的不足:现在教育对象基本属于95后、00后甚至10后,他们学习的方法和途径、拥有知识和信息的质和量超越了上辈;他们的痛点、瘁点、兴趣点、吐槽点分布在哪里,跟上一代有巨大差异。我们应承认代际对立与冲突已不可避免地存在于几代人之间。因此,动员更广泛的社会力量,推动“提升家庭教育能力”纳入公共服务体系,争取经费支持,通过家委会、家长学校、家长课堂、购买服务等形式,形成政府、家庭、学校、社会联动的家庭教育专业支持体系,刻不容缓!抗疫即将结束,“变革”刚刚起步。

(摘编自刘坚、刘启蒙《疫情打破家庭教育的舒适区》)

材料三:

疫情期间,放心好用的在线教学应吸收不同形式的优点,解决好几大问题,构建新的在线教学形态。

一是要注重在线教学的课堂体验感,保证师生互动的即时同步。信息化时代教室教学之所以不可替代,一大原因是师生的有效互动,这是老师了解学情来调整教学策略或进程的途径,也是学生了解教师授课风格来改进学习方法的渠道。因此,线上教学要解决看不到人、听不到声的问题。二是要在无障碍引用优质资源的同时,解决学习资源的“本土性”。努力做到学习资源的定制化,减少通用性、大众化。

(摘编自韩先满《放心好用的“在线教学”什么样》)

4.下列不属于疫情期间“放心好用的在线教学”的一项是( )| A.甲老师用微信群推送校本教学资源,在线回答学生提问,检查学生上传作业完成情况。 |

| B.乙老师借助QQ群发布基于本班学情的期中考复习建议,要求学生对此展开实时讨论。 |

| C.丙老师召开钉钉智能平台视频会议,传送个性化的辅导材料,对后进生进行个别辅导。 |

| D.丁老师疫情期间未授新课,只是通过校讯通布置作业,由家长接收通知,向孩子转告。 |

| A.线上教学不同于线下教学,由于学生处在失控状态,教学资源受限,教师无法根据学生的状态调整教学策略,处于比较被动的地位。 |

| B.线上教育是符合现代教育理念的一种教学方式,对此适应性较强的学生,步入社会以后将具备更强的自主学习、终身学习能力。 |

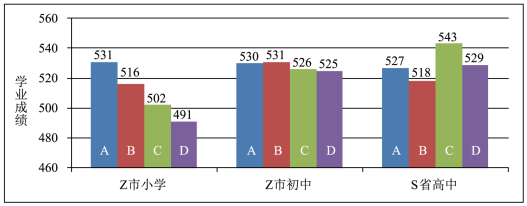

| C.图表表明,要取得良好的成绩,小学生需要家长学习与生活一起关注,高中生更需要生活的关注,而初中生对两方面关注的需求差别不大。 |

| D.学生家长参与家庭教育的深度和广度,及与时俱进、消除代际鸿沟的程度,一定程度上关系到子女未来能否成为全面发展的人才。 |

【知识点】 理解重要概念含义 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

最后一个搬迁户

侯文秀

昏昏沉沉的天,雨急切地下起来,很细但寒气十足。下了一阵,停了,隔了一阵,又莫名其妙地下起来。

迷迷糊糊中,赵明娥睡着了。不知过了多久,雨声又将她从浅梦中惊醒。

赵明娥躺在床上,试着挪一下脚,一股钻心的痛瞬间弥漫开来。咋办,都这个点了还是无法下地。赵明娥无助地睁大眼睛,一会儿望望屋顶,一会儿看看窗外,光线正渐渐变暗。她深深地叹了一口气,自言自语:王书记今天怕是不会来了。

在惨白的灯光下,赵明娥心里破天荒地盼望王书记的身影。她在心里为他找了种种借口,有可能是路上堵车,也有可能是加班,还有可能是陪家人。或许压根就不愿再来了。

赵明娥在心里感到悲哀,肚子越来越饿。在厚厚的棉被下,手脚依旧冰凉。她用力拉了拉棉被,闭上眼睛,听听是不是有脚步声传过来。可除了雨声外,她什么也没听到。

赵明娥努力闭上眼睛,心想听天由命吧。

这可是祖辈留下的老房子,几辈人都住在这里。虽然房子破旧,老伴儿前年也走了,儿子外出打工多年杳无音讯,但她觉得这里就是她的根。

可是没想到,去年村里来了个中年男子。听村主任说,他是王书记,是上面派下来的第一书记。看到她家的境况,王书记主动嘘寒问暖,并问她有什么要求。她措手不及,急忙辩解,没,没什么困难。可后来王书记还是把她定为贫困户,给她办理了低保。说她是空巢独居老人,理应享受国家的扶贫政策。

最近,王书记告诉她,她现在的房子很不安全,已为她申请了住房保障。只要她接受贫困户易地搬迁,就可以早日住进去。新房离她这里很远,现在住在半山腰,新房修在村西的平坝上,那里是整个村的集中安置区。这几天王书记天天带着礼品来看她,给她讲搬迁后的种种好处。水不用担,柴不用拾,生活起来非常方便。

可她一门心思想住老房子,因为熟悉了这里的味道。就这样王书记来了一次又一次,她都不愿领情,依旧坚守在这所老房子里。她纳闷,王书记又不是神仙下凡,为什么要如此帮她,和她非亲又非故。加上大半辈子好强的她,不承想到老了还让别人看笑话。自己有手有脚,不能去占国家的便宜。

可没料到的是,昨天去山坡上拾柴,回来途中摔倒了,当时硬是拖着腿回了家。今天一大早醒来两条腿肿得像萝卜,动也动弹不得。关键是周围的几个邻居都早早搬到集中安置区去住了,这下有个什么情况,连个照面的人影也看不到。

赵明娥有点儿后悔,不该不听王书记的话,不该不听村主任的话,不该不听左邻右舍的劝。这倒好,估计饿死在家也不会有人知道。

不知为什么,此刻王书记成了她心里的救命稻草。可今天是周末,天气又如此恶劣,一大早就开始下雨。

外面雨声更大了,夹杂着风声。风从窗户的缝隙挤进来,割在脸上,像被人无情地扇了一记耳光,生疼生疼的。

她骂自己:活该!

赵明娥绝望地闭上眼睛,睡吧,睡吧,就这样永远地睡过去吧。

正在这时,有人敲门,门吱呀一声,进来一个湿漉漉的身子。一看,正是王书记。他上气不接下气,说:“赵大娘,今天真不好意思,过来晚了。单位有事,临时安排加班,我一忙完就赶过来了。”

他从塑料口袋里拿出保温桶,又道:“赵大娘,还没吃饭吧?这是我爱人炖的汤。想您年纪大了,多喝点儿汤补充营养,就顺道带过来了。下午我还去给您配了一个老年机,方便您有事随时联系我。”

说完,他用碗盛了汤,递给赵明娥。

赵明娥吃了大半,才想起问道:“王书记,你吃没?”

“吃过了,吃过了。”

一切安顿好后,王书记又匆匆冲进风雨之中。

王书记走后,赵明娥一脸沉重。村主任之前曾告诉她,因为她坚持住在危房里,他被阳光问廉问责,之前所有的努力都被化为泡影,成了媒体的追责对象。村主任还说,王书记的孩子在外地读高三,正处在青春叛逆期,最近成绩下滑了不少。几个月回来一次,关键是回来还见不到他。因为天天在村里扶贫,他与家人见面的机会太少太少。扶贫的任务很重,除了她之外,还有八户具体负责的贫困户在等着他。

打开电视,里面正在播《第一书记》,赵明娥脑海中闪现的却是小个子、戴着眼镜、皮肤白净的王书记的模样。赵明娥内疚极了,摸起枕边的新电话拨给王书记。她听到电话那头有人问:“王书记?这阵子还在吃饭。”赵明娥哽咽着,良久,用尽所有的力量,对着电话,大声地一字一顿地说:“王书记,我同意搬!”

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.小说开头对寒夜里阴雨的描写,为人物活动创设了特定的背景,渲染了阴冷的氛围,烘托出赵明娥孤独、焦虑和失落的复杂心情。 |

| B.王书记雨夜中给赵明娥送来炖汤和老年机,照应了上文王书记对赵明娥的关心照顾,使小说情节波澜起伏,人物形象更加鲜明。 |

| C.小说对赵明娥的心理描写细腻生动,揭示了她从无助、期盼,到失落、后悔,转而惊喜、内疚,最后感动、理解的心理变化过程。 |

| D.小说以“最后一个搬迁户”作为标题,既交代了故事中人物的特殊身份,暗含社会背景,又设置了悬念,引发读者的阅读兴趣。 |

9.小说中的两处插叙有什么作用?请结合文本简要分析。

【知识点】 其他小说 分析情节、语段的作用 鉴赏作品中的艺术形象

二、文言文阅读 添加题型下试题

陈祖仁,字子山,汴人也。祖仁性嗜学。早从师南方,有文名。至正元年,科举复行,祖仁以《春秋》中河南乡贡。明年

(选自《元史·陈祖仁列传》

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是| A.祖宗以天下传之/陛下今乃坏乱不可救药/虽曰天运使然/亦陛下刑赏不明之所致也/且区区二竖/犹不能除/况于大者/ |

| B.祖宗以天下传之陛下/今乃坏乱不可救药/虽曰天运使/然亦陛下刑赏不明之所致也/且区区二竖/犹不能除/况于大者/ |

| C.祖宗以天下传之陛下/今乃坏乱不可救药/虽曰天运使然/亦陛下刑赏不明之所致也/且区区二竖/犹不能除/况于大者/ |

| D.祖宗以天下传之/陛下今乃坏乱不可救药/虽曰天运使/然亦陛下刑赏不明之所致也/且区区二竖/犹不能除/况于大者/ |

| A.会试是科举时代的中央考试,又称为春闱,应考者为各省举人,第一名叫解元。 |

| B.对策指汉代应考的人对答皇帝有关政治、经义的策问,后代也有这种考试形式。 |

| C.陛下指宫殿中立有护卫的台阶下,因群臣不可直呼帝王,借以作为对帝王的尊称。 |

| D.中书指中书省,是奉皇帝旨意掌握机要、发布政令的官署,也是国家行政中枢。 |

| A.陈祖仁热爱学习,科考成绩优异。他早年就到南方从师学习,以文章出名,后来凭借《春秋》考中河南乡贡,最后在对策中夺得第一,被赐进士及第。 |

| B.陈祖仁心怀天下,关心国计民生。皇帝想修复上都宫阙,他认为当前不应大兴土木,而应休养生息,让国家恢复元气,他的建议得到皇帝赞许并采纳。 |

| C.陈祖仁直言敢谏,不计个人得失。朴不花与橐驩依仗太子,违反法令,御史接连进谏都被调离京城,在此情况下,他仍然敢于进谏,后来被贬到甘肃。 |

| D.陈祖仁性情刚直,官职多次变动。担任枢密副使时,他多次就军政事务上疏,没有得到答复,失望辞职;后来又因为多次与当朝宰相意见不合而被贬。 |

(1)夫如是,则承平之观,不日咸复,讵止上都宫阙而已乎!

(2)以二竖之微,而于天下之重、台谏之言,一切不恤,独不念祖宗乎!

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

趁职单于留别阙下知己

罗邺

职忝翩翩逐建牙,笈随征骑入胡沙。

定将千里书凭雁,应看三春雪当花。

年长有心终报国,时清到处便营家。

逢秋不拟同张翰①,为忆鲈鱼却叹嗟。

[注]张翰:晋朝吴地人,字季鹰。《世说新语》记载:“张季鹰辟齐王东曹掾,在洛,见秋风起,因思吴中莼菜羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵?’遂命驾便归。”

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

| A.颔联中诗人以身处北地也能千里传书,以雪当花,表达自己到单于处任职的乐观情怀。 |

| B.颈联直接抒发诗人的报国之志,“终”字流露其久有报国之心,今朝终于实现的喜悦。 |

| C.尾联用典,表明自己不会有张翰那样的想法,以此来宽慰朋友,让朋友不要挂念自己。 |

| D.诗人以年老之身前往匈奴任职,全诗并无一般送别诗的悲凄之感,骨力清健格调高昂。 |