材料一 汉初,以贾谊为代表的有识之士几乎一致建议汉王朝约法省刑以安定民心。董仲舒认为,要克服汉承秦制的弊病,不在于法律制度的小修小补,而在于改变汉王朝的指导思想,换言之,就是以《春秋》作为汉王朝最高法典,以《春秋》决狱,以《春秋》作为现实生活的价值取向。有一个案子是这样的:甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙而误伤乙。按当时法律,杀人者死,甲殴父当枭首。董仲舒认为,按照《春秋》“原心”(根据动机)诛罪原则分析,甲的本意是保护自己的父亲,属于正当防卫,其本意也不是伤害自己的父亲,故只能属于误伤,而不能算犯罪。由于这种司法原则合乎以血缘、伦理、宗法、地缘关系为主要特征的中国传统社会需要,因而在当时和后世都有很大影响。

——摘编自马勇《帝国设计师:董仲舒传》

材料二 西方法治是作为人治的对立面而产生的,中国古代法治是为了维护王权统治而产生,法只是君王治天下和强国的工具,而治天下和强国的最终目的是巩固君王统治,实现君王政治抱负。西方法治观中关于法治精神的诠释相对具体,不仅提出了自然法、永恒法等概念,最终还将自由、民主、平等、人权、分权制衡等基本精神注入其中,使其成为良法的标准和法治的实质要件。中西法治观都具有法律可循、权威、公开、明确、稳定、平等等基本要件,区别在于西方自古希腊、古罗马至资产阶级革命以来严格实施了这些法治要件并基本实现了法治,而中国古代从来没认真实施过这些法治要件,皇权至高无上,法治在与人治的博弈中一直处于绝对劣势。

——摘编自李天昊《西方法治观与中国古代法治观的梳理与比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒法治观的特点,并分析其法治观对后世法治建设的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳西方与中国古代在法治观念上的差别。

相似题推荐

材料一 公元528年,东罗马帝国皇帝查士丁尼任命了一个由前司法大臣领衔的十人委员会开始编纂新法典。在编纂的过程中,委员会遵循删繁就简的原则,避免过时和矛盾的地方,并使之系统化。新编纂的法典中,皇帝的谕令在法律中占据着越来越重要的地位。受基督教的影响,有关奴隶制的法令被简化了。在关于嫁妆和妇女的婚前财产方面,查士丁尼规定离婚时丈夫返还给妻子的婚前财产应该与嫁妆的价值一样。534年新法典颁布,但是编纂活动并没有因此而终止。之后,他又颁布了许多谕令。这些谕令的编辑工作一直持续到皇帝逝世时为止,后世称之为《新律》。《新律》是用希腊文完成的,这样的做法实则是对东罗马帝国日益希腊化趋势妥协的产物。

——摘编自陈勇《查士丁尼法典评析》

材料二 唐高宗李治(649—683年在位)时期,《永徽律》颁布。后人将《永徽律》与注疏的合编本称为《唐律疏议》。《唐律疏议》将谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱划为“十恶”,“特标篇首,以为明诫”。《唐律疏议·名例篇》强调:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”按照唐律规定,七岁以下和九十岁以上的犯有死罪之人,不判死刑;十五岁以下和七十岁以上患有残疾的人,犯流罪以下的罪行可以收赎。唐太宗执政时期,因错杀大理丞张蕴古、交州都督卢祖尚,后悔之余制定了死刑执行前需要执行“三复奏”“五复奏”的制度。唐高宗即位后,“遵贞观故事,务在恤刑”。

——摘编自石志刚《《唐律疏议〉的内容及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《查士丁尼法典》产生的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析《唐律疏议》的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,说明这两部法律对我国法治建设的启示。

材料一 当法律和道德发生冲突时,先秦时期不同派别的主张不同。《论语》记载孔子“子为父隐、父为子隐,直在其中”。《商君传》记载商鞅“至治,夫妻交友不能相为弃恶盖非(盖非:相互掩盖),而不害于亲,民人不能相为隐”。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的法律与道德》

材料二

| 时期 | 案件 | 法律规定 | 判决结果 | 判决理由 |

| 西汉 | 子为保护父亲不被他人伤害,而误伤己父 | 《张家山汉简》:杀伤父母,枭其首市 | 子无罪 | 《春秋》之义,父为子隐…… |

| 魏晋 | 朱谏之父为族人朱幼方烽火所焚。谏之成人,手刃杀幼方 | 《晋律》:准五服以制罪 | 帝嘉其义,赦 | 杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德 |

| 唐朝 | 一人因醉杀人亡窜,吏执其父下狱。兴自首请罪,以出其父 | 《唐律疏议》:杀人者斩 | 诏免死配流 | 以其首罪免父,有光孝义 |

(2)根据材料二,概括西汉到隋唐法律发展的趋势。

材料一 中国从战国开始,总能找到人、物、债、婚姻、继承等民法规范的影子,如魏国《法经》中的“杂法”、汉代《九章律》中的《户律》、唐代《唐律疏议》(中国现存最古老、最完整的封建刑事法典)中的《户婚律》。到了明清时期,更是出现了“田宅”、“婚姻”、“钱债”、“市厘”等若干篇章,如《大清律例·户律》“盗卖田宅”条:‘凡盗卖、换易及冒认,及侵占他人田宅者,田一亩,屋一间以下,杖五十。田五亩,屋三间,加一等,杖八十,徒二年,系官者,各加二等。”

——摘编自项晓基《中国古代民法的再思考》等

(1)根据材料一,概括中国古代民法发展的特点。

材料二 大革命前,法国法律都是用来保障封建贵族阶级利益的手段。法国的法律界线,分为南北两部分,南部是成文法区,北部是习惯法区,而且其法律内密多种多样。法国大革命初期,民众就呼吁政府建立一套完整系统的法律法规。拿破仑上台后积极推进立法工作,1804年《拿破仑法典》推出,又称《法国民法典》。除《总到》外,分为三编,分别是:人法、物法和获取所有权法。其中“人法”是指对公民权力的规定,“物法”是指对各种财产所有权的规定,“获取法”是对各类财产获取权方法的规定,其中第8条规定所有法国人都享有民事权利。

——摘编自梅汝璈《拿破仑法典及其影响》等

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代民法与《法国民法典》内容的相通之处,并分析1804年《法国民法典》出台的原因。

材料一 拿破仑颁布的《民法典》在遵循启蒙运动倡导的法学思想的基础上,广泛吸收和借鉴了法国当地的习惯法、罗马法、王室法令和革命时期的一系列已有的法律成果,确认平等、自由等原则,肯定了资产阶级和农民对封建贵族、教会土地占有的合法性,否定了封建特权,是资本主义国家最早的一部民法法典。《民法典》维护了法国大革命以来的斗争成果,保证了法国国内的团结稳定,为资本主义发展提供了法律保障,并随着法国后来政治、经济形势的变化,得到了不断的修正和完善。世界各国的许多立法,也都对它有参照和借鉴,甚至把它视为母法。

——摘编自李曳白《拿破仑民法典:民法典上的英雄荣光》

材料二 1931年11月,中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金举行,大会通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》等法律文件,这是中国历史上第一部由人民代表机关正式通过并公布实施的宪法性文件,是中国共产党领导人民制定宪法实践的源头。《中华苏维埃共和国宪法大纲》处处蕴含着先进的法治理念。如在公民权利和义务具体条文中规定:“不分男女、种族、宗教,在苏维埃法律前一律平等”“苏维埃公民在十六岁以上者,皆有苏维埃选举权和被选举权”。这一点与现行宪法规定“公民在法律面前一律平等”一脉相承,真正代表了最广大工农群众的根本利益,是中国人权发展史上的进步。

——摘编自《共和国法治从这里走来宪法实践的源头》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拿破仑《民法典》产生的条件及特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析《中华苏维埃共和国宪法大纲》与拿破仑《民法典》的相似意义。

材料一 维护皇权至高无上的独尊地位,是中国古代法律的基本目的之一。中国传统法律体系的最大特色就是法以礼为灵魂,若失去了礼的指导,法不但失去了存在的价值,而且还会成为危害天下的“虐法”。依靠礼的实施,耐心细致地教化,以理服人;中国古代法律强调人情是法律的核心,道德是法律的基础,当人情、道德与法律相抵触时,永恒的人情、道德是不可改变的,可变的只是法律,认为在治国中“人”的作用远远重于法律;强调执法的目的在于消除法律,“胜残去杀”消除了暴力的统治方式——法律,社会治理倚重教育,将社会的和谐,而不是公正,放在首位。

——摘编自李正财《罗马法和中国古代法律的比较》

材料二 古代罗马人相信,法律的目的是保证“正直生活,不害他人,各得其所”;人生而平等,都享有为任何人不能剥夺的一些基本权利……法是最高的理性……法是一种最高权利,是理智的人的精神和理性,是正义和非正义的人的标准。古代罗马法是古典社会基于私有财产之上的商品生产者社会的第一个世界性法律。罗马法提出的自由民在“私法”范围内的形式平等,契约以当事人同意为生效的主要条件和财产无限私有等重要原则,对欧洲许多资本主义国家法律的发展产生很大的影响。

——摘编自周枂《罗马法原论》

(1)根据材料一和二、分别概括中国古代法律和古代罗马法的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析古代罗马法呈现特点的历史背景。

(3)根据材料一和材料二并结合所学知识,说明中西古代法制建设共同的历史价值。

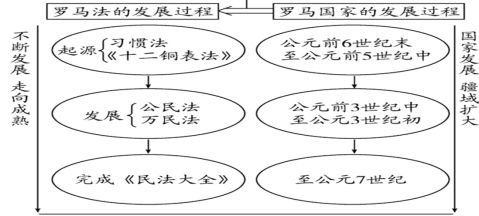

材料一:古代罗马重视社会治理的法制化,古代罗马法作为“商品社会的第一个世界性的法律”,是奴隶制法的颠峰之作。以下是罗马法的发展历程示意图。

——摘编自高仰光《罗马法探究》

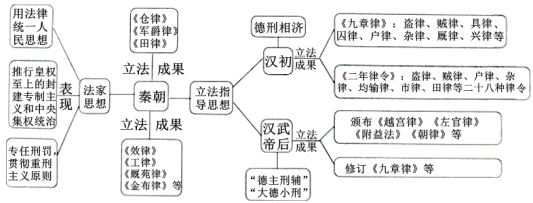

材料二:下图所示为秦汉时期的立法情况

注:《越宫律》是宫廷警卫方面的专门法律。《左官律》和《附益法》:《汉书》曰“自吴楚诛后,稍夺诸侯权,左官附益何党之法设”。《朝律》主要是朝贺制度方面的专门法律。

(1)根据材料一并结合所学知识,简述罗马法的历史特征。(2)根据材料二并结合所学知识,就秦汉时期的立法提出一个观点,并进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,表达清晰。)